2013年02月26日

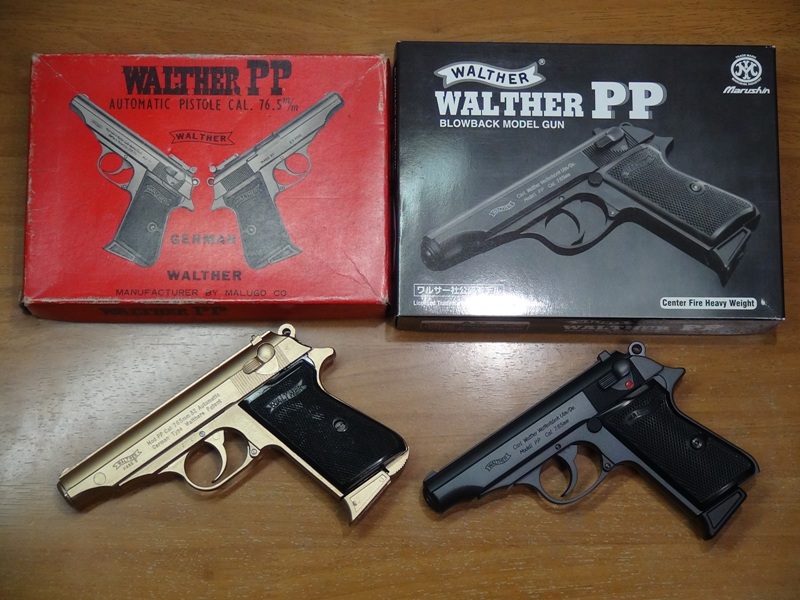

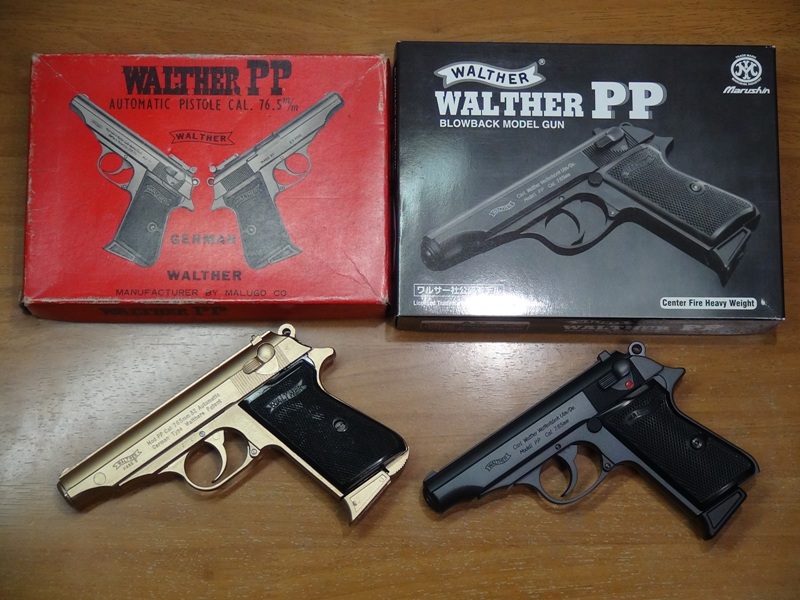

対決!ワルサーPPモデルガン 丸郷 VS. マルシン

対決!シリーズ第二弾は丸郷とマルシンのモデルガン、ワルサーPPです。

一応同じPPのモデルガンですが、異種格闘技戦の様相を呈してますね(笑)。

丸郷のPPは亜鉛合金製で、1977年の52年規制の直前に御徒町の丸郷商店(現マルゴー)で購入した物です。

(52年規制施行後は所持は可能ですが、譲渡、売買は禁止となりました。)

52年規制はワルサーPPのような銃身分離可能なハンドガンタイプの金属モデルガンの販売を禁止する項目も入っていた為か、当時店頭で投げ売り状態だった記憶があります。

今となってはいくらだったか覚えていないのですが、当時中学生の自分にも買えたくらいだから随分安かったんじゃないでしょうか。

マルシンのPPは4年ほど前にHW&センターファイアにリニューアルされたモデルです。

購入した当時、発火しまくって、その後一通り手入れをしてから仕舞いこんで35年間ほぼ放置状態でした。

最近発掘しブログのネタ用にレストアをした物です。

全部バラしたところ思ったより錆も無く、紙火薬のカーボンの堆積をガリガリと削り落してミッチャクロン+タミヤカラーのゴールドで塗装しました。

幸いな事に亜鉛の各パーツは崩壊する兆しも無くて結構しっかりしていましたし、プラグリップの割れもありませんでした。

意外にも丸郷のPPは結構タイトに組まれていて各部にほとんどガタがありません。

その代わり動きは激シブですが。

仕上げはあまり良くなく相当粗めの金やすりでゴリゴリやすってそのまんまって感じです。

丸郷PPのフォルムはトリガーガード下のラインが直線なのと少しスライド後端のラインが

ぎこちない感じなのが気になりますが、同社のデコちんガバのような致命的な欠点は無く

伸びやかなPPの形を良く表現していると思います。

並べると若干丸郷の方が長いのでよりスマートに見えますね。

ダブルアクション(DA)はオミットされています。

しかし各パーツにダブルアクションにしようとした痕跡がありますし、実際自作でDA化された方もいるとか。

スライドストップは実銃の仕組みに準じています。

丸郷のPPはセフティレバーによるデコッキングは出来ませんが、これもメーカーが再現を考慮した痕跡があります。

コストや技術的な面で実現しなかったんでしょうね。

マルシンのPPはもちろんデコッキング出来ます。

刻印はそれらしいテキストが賑やかに入っています。

丸郷PPのマガジンキャッチはコンチネンタルタイプです。

マガジンの比較、左が丸郷製です。

マルシンと比べても見た目違和感はありません。

違和感無いどころかマルシンのマガジンは丸郷PPに問題なく使用可能です。

装填、排莢とも快調だし、スライドストップも純正マガジンより確実に作動します(爆)。

逆は丸郷のマガジンはマルシンのPPには少し緩いしマガジンキャッチが掛らないので使用できません。

マルシンPPの様なローディングインジケータはありません。

昔のモデルガンらしくブリーチ全体が動きカートリッジの尻を叩いて発火する構造です。

丸郷オリジナルのモデルガンと言うとどうしても2級品のイメージが拭えませんが、このPPはどうしちゃったの?と思うぐらい意欲的な設計ですね。

…と思ったら基本設計はモデルガンデザイナーの故六人部登氏が担当されたそうです。

マルシンのPPも元をたどれば六人部氏の設計とされる1982年発売のマルシンPPK/Sがオリジンなので

丸郷のPPとはちょっと年の離れた異母兄弟の間柄ですね。

一応同じPPのモデルガンですが、異種格闘技戦の様相を呈してますね(笑)。

丸郷のPPは亜鉛合金製で、1977年の52年規制の直前に御徒町の丸郷商店(現マルゴー)で購入した物です。

(52年規制施行後は所持は可能ですが、譲渡、売買は禁止となりました。)

52年規制はワルサーPPのような銃身分離可能なハンドガンタイプの金属モデルガンの販売を禁止する項目も入っていた為か、当時店頭で投げ売り状態だった記憶があります。

今となってはいくらだったか覚えていないのですが、当時中学生の自分にも買えたくらいだから随分安かったんじゃないでしょうか。

マルシンのPPは4年ほど前にHW&センターファイアにリニューアルされたモデルです。

購入した当時、発火しまくって、その後一通り手入れをしてから仕舞いこんで35年間ほぼ放置状態でした。

最近発掘しブログのネタ用にレストアをした物です。

全部バラしたところ思ったより錆も無く、紙火薬のカーボンの堆積をガリガリと削り落してミッチャクロン+タミヤカラーのゴールドで塗装しました。

幸いな事に亜鉛の各パーツは崩壊する兆しも無くて結構しっかりしていましたし、プラグリップの割れもありませんでした。

意外にも丸郷のPPは結構タイトに組まれていて各部にほとんどガタがありません。

その代わり動きは激シブですが。

仕上げはあまり良くなく相当粗めの金やすりでゴリゴリやすってそのまんまって感じです。

丸郷PPのフォルムはトリガーガード下のラインが直線なのと少しスライド後端のラインが

ぎこちない感じなのが気になりますが、同社のデコちんガバのような致命的な欠点は無く

伸びやかなPPの形を良く表現していると思います。

並べると若干丸郷の方が長いのでよりスマートに見えますね。

ダブルアクション(DA)はオミットされています。

しかし各パーツにダブルアクションにしようとした痕跡がありますし、実際自作でDA化された方もいるとか。

スライドストップは実銃の仕組みに準じています。

丸郷のPPはセフティレバーによるデコッキングは出来ませんが、これもメーカーが再現を考慮した痕跡があります。

コストや技術的な面で実現しなかったんでしょうね。

マルシンのPPはもちろんデコッキング出来ます。

刻印はそれらしいテキストが賑やかに入っています。

丸郷PPのマガジンキャッチはコンチネンタルタイプです。

マガジンの比較、左が丸郷製です。

マルシンと比べても見た目違和感はありません。

違和感無いどころかマルシンのマガジンは丸郷PPに問題なく使用可能です。

装填、排莢とも快調だし、スライドストップも純正マガジンより確実に作動します(爆)。

逆は丸郷のマガジンはマルシンのPPには少し緩いしマガジンキャッチが掛らないので使用できません。

マルシンPPの様なローディングインジケータはありません。

昔のモデルガンらしくブリーチ全体が動きカートリッジの尻を叩いて発火する構造です。

丸郷オリジナルのモデルガンと言うとどうしても2級品のイメージが拭えませんが、このPPはどうしちゃったの?と思うぐらい意欲的な設計ですね。

…と思ったら基本設計はモデルガンデザイナーの故六人部登氏が担当されたそうです。

マルシンのPPも元をたどれば六人部氏の設計とされる1982年発売のマルシンPPK/Sがオリジンなので

丸郷のPPとはちょっと年の離れた異母兄弟の間柄ですね。

2013年02月20日

ドラゴンアーマー 1/72 シャーマン ファイアフライVc

ドラゴンアーマーの完成品、シャーマン ファイアフライVcです。

当時イギリス軍はティーガー1の装甲を撃ちぬく事が出来る17ポンド砲を持っていましたが、悲しい事にそれを搭載可能なサイズの戦車がありませんでした。

そこで手っ取り早くアメリカのM4シャーマンに搭載したのがファイアフライです。

正面からドイツ戦車と撃ち合える数少ない連合軍戦車だった為、ドイツ軍からは「物騒なヤツ」と忌み嫌われ真っ先に集中砲火を浴びたそうです。

自分のトコの戦車は物騒なモノばかりなのにねぇ。

長砲身が悪目立ちするので(笑)砲身が短く見えるような迷彩をしたり(この個体はしてませんが)砲身の途中にダミーのマズルブレーキを付けたりと苦労が伺えます。

ファイアフライは一応イギリス戦車と言う事になるのですが、以降大口径で長砲身は現在のMBTチャレンジャーⅡまでイギリス戦車の伝統になります。

砲塔の後ろの箱はフロントヘビーになった為に設けられたカウンターウエイトです。

無線機入れを兼ねています。

ドラゴンアーマーの完成度はこのシャーマンシリーズでまた一つ高みに登った気がします。

何もしなくても十分なウェザリングが施されていますが、路面を荒れ地にしたのに合わせドライブラシを施しました。

ファイアフライはガールズ&パンツァーのサンダース大学付属高校戦にも登場しています。

大洗女子学園の4号戦車G型ルック(笑)と。

ガルパンのおかげで登場する戦車模型が軒並み品切れだとか…萌え恐るべし!

当時イギリス軍はティーガー1の装甲を撃ちぬく事が出来る17ポンド砲を持っていましたが、悲しい事にそれを搭載可能なサイズの戦車がありませんでした。

そこで手っ取り早くアメリカのM4シャーマンに搭載したのがファイアフライです。

正面からドイツ戦車と撃ち合える数少ない連合軍戦車だった為、ドイツ軍からは「物騒なヤツ」と忌み嫌われ真っ先に集中砲火を浴びたそうです。

自分のトコの戦車は物騒なモノばかりなのにねぇ。

長砲身が悪目立ちするので(笑)砲身が短く見えるような迷彩をしたり(この個体はしてませんが)砲身の途中にダミーのマズルブレーキを付けたりと苦労が伺えます。

ファイアフライは一応イギリス戦車と言う事になるのですが、以降大口径で長砲身は現在のMBTチャレンジャーⅡまでイギリス戦車の伝統になります。

砲塔の後ろの箱はフロントヘビーになった為に設けられたカウンターウエイトです。

無線機入れを兼ねています。

ドラゴンアーマーの完成度はこのシャーマンシリーズでまた一つ高みに登った気がします。

何もしなくても十分なウェザリングが施されていますが、路面を荒れ地にしたのに合わせドライブラシを施しました。

ファイアフライはガールズ&パンツァーのサンダース大学付属高校戦にも登場しています。

大洗女子学園の4号戦車G型ルック(笑)と。

ガルパンのおかげで登場する戦車模型が軒並み品切れだとか…萌え恐るべし!

2013年02月13日

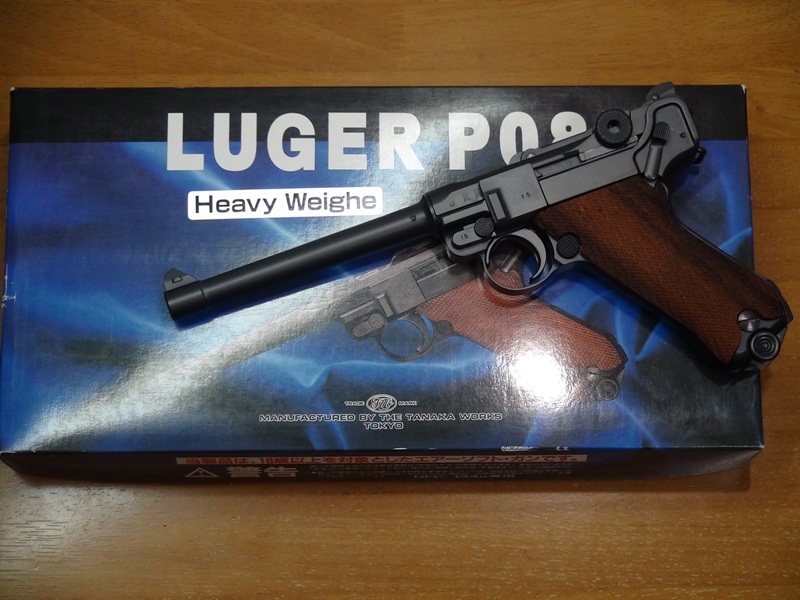

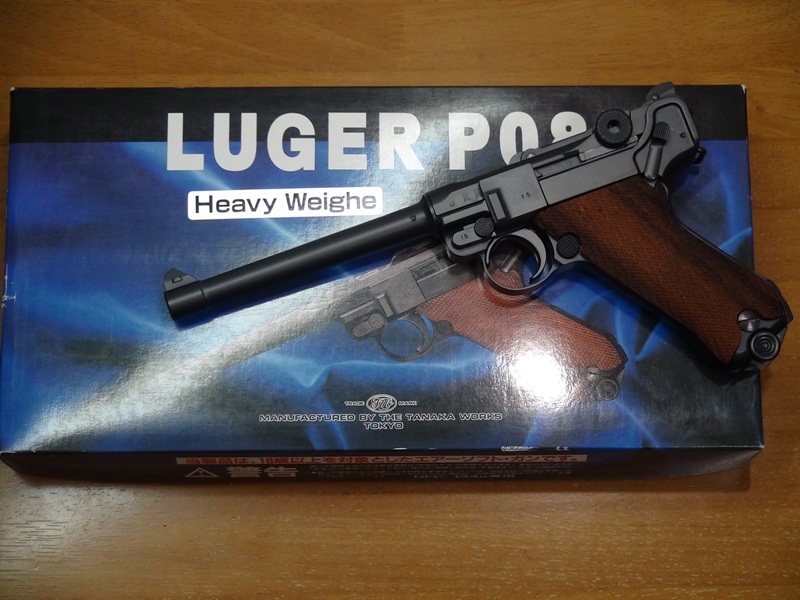

タナカガスガン ルガ―P08 マリーネ

タナカのガスガン、ルガ―P08マリーネこと6インチバレルモデルです。

タナカは以前、非マグナのブローバックガスガンのP08も発売していましたが、

これはマグナエンジンを搭載したHWモデルです。

この高度に洗練されたメカメカしさは、ドイツ製兵器特有のものです。

兵器のデザインに関して、ドイツ人には天性のモノがあるようにいつも感じます。

タナカのP08はフォルムに於いてもアクションに於いてもルガ―の魅力を余すことなく再現していますね。

特にHWモデルは重量感もさることながら、ヒケの無いカッチリした成形が素晴らしいと思います。

マリーネはバレルが程良く長く、大型のセレクタブルリヤサイトと相まってシュッとしたフォルムです。

メーカー名は失念しましたが、グリップは社外品の木製グリップに替えてあります。

タナカ純正アクセサリーのストックとドラム(スネイル)マガジンです。

ストックは少し短めのマリーネ用を忠実に再現しています。

ドラムマガジンは後期型を再現しています。

ガスの気化室が大きい為かノーマルマガジン使用時に比べて小気味良いほどガシガシ動きます(笑)。

ドラムマガジンは実銃ではランゲとか砲兵モデルとか言われる8インチモデル用のアクセサリーです。

タナカのドラムマガジンには(入れた事はありませんが…)BB弾が50発入るらしいです。

タナカのP08はガスガンで唯一のトグルアクションで、撃つ度にぴょこん、ぴょこんとターゲットへの視界を遮るトグルの動きが楽しめます。

ある日リサイクルショップで発見したジャンクのタナカP08 4インチを使用してキャロムのP08用サプレッサーを装着した着せ替えアッパーを造りました。

ほぼワンタッチで着せ替え可能。

フロントサイトは削り落してスリットが下に来るようにサプレッサーは180度回転して取り付けました。

その方が上面がスッキリするし、固定用のスクリューがフロントサイト代わりになるので。

クランプの固定だけでは撃っているうちにサプレッサーが前方に抜けてくるので、固定用のスクリューはバレルまで貫通させて抜け防止にしています。

60年代のスパイ映画に出て来そうです。

タナカのマグナ版P08は傑作だと思います。

しっかりマガジンを温めてやれば特に気難しいところもなく快調に作動するし、繊細な刻印やスリムなディテールも最高!。

マルシンの金属P08と。

マルシンのP08って少し大きめに造られているような気がします。

タナカのP08よりは明らかに大きいですが、本物を触った事が無いのでどちらが正解かは分かりません。

タナカは以前、非マグナのブローバックガスガンのP08も発売していましたが、

これはマグナエンジンを搭載したHWモデルです。

この高度に洗練されたメカメカしさは、ドイツ製兵器特有のものです。

兵器のデザインに関して、ドイツ人には天性のモノがあるようにいつも感じます。

タナカのP08はフォルムに於いてもアクションに於いてもルガ―の魅力を余すことなく再現していますね。

特にHWモデルは重量感もさることながら、ヒケの無いカッチリした成形が素晴らしいと思います。

マリーネはバレルが程良く長く、大型のセレクタブルリヤサイトと相まってシュッとしたフォルムです。

メーカー名は失念しましたが、グリップは社外品の木製グリップに替えてあります。

タナカ純正アクセサリーのストックとドラム(スネイル)マガジンです。

ストックは少し短めのマリーネ用を忠実に再現しています。

ドラムマガジンは後期型を再現しています。

ガスの気化室が大きい為かノーマルマガジン使用時に比べて小気味良いほどガシガシ動きます(笑)。

ドラムマガジンは実銃ではランゲとか砲兵モデルとか言われる8インチモデル用のアクセサリーです。

タナカのドラムマガジンには(入れた事はありませんが…)BB弾が50発入るらしいです。

タナカのP08はガスガンで唯一のトグルアクションで、撃つ度にぴょこん、ぴょこんとターゲットへの視界を遮るトグルの動きが楽しめます。

ある日リサイクルショップで発見したジャンクのタナカP08 4インチを使用してキャロムのP08用サプレッサーを装着した着せ替えアッパーを造りました。

ほぼワンタッチで着せ替え可能。

フロントサイトは削り落してスリットが下に来るようにサプレッサーは180度回転して取り付けました。

その方が上面がスッキリするし、固定用のスクリューがフロントサイト代わりになるので。

クランプの固定だけでは撃っているうちにサプレッサーが前方に抜けてくるので、固定用のスクリューはバレルまで貫通させて抜け防止にしています。

60年代のスパイ映画に出て来そうです。

タナカのマグナ版P08は傑作だと思います。

しっかりマガジンを温めてやれば特に気難しいところもなく快調に作動するし、繊細な刻印やスリムなディテールも最高!。

マルシンの金属P08と。

マルシンのP08って少し大きめに造られているような気がします。

タナカのP08よりは明らかに大きいですが、本物を触った事が無いのでどちらが正解かは分かりません。

2013年02月07日

タミヤ1/24 スバルインプレッサ(…とその時代)

タミヤ1/24のプラモデル、スバルインプレッサです。

左よりノーマルのGDB、4ドアWRカー、2ドアWRカーとなります。

それぞれキットの発売と同時に購入しました。それはもう造る気満々で…。

最近はミニカーの出来が異常に良いのでコツコツとプラモを造るのが馬鹿らしくなってここ10年程カーモデルはあまり造っていません。

“インプレッサの時代”というものが確かにあった気がします。

シックなソニックブルーを身に纏い、絶頂期には圧倒的な強さで数々のタイトルを獲得。

模型やミニカーの世界でも人気者でしたね。

スバラー以外の人や子供達の認知度も高く「スバル車もメジャーになったな~」と思ったもんです。

スバルは2008年にWRCから撤退してしまいましたが大株主のトヨタがWRCに色気を出している現在、スバルが復帰する可能性は低いでしょうね。

私もご多分にもれず熱中してしまった一人です。

そういう時代だったんです…笑。

インプレッサ2ドアWRカーは1997年のワールドラリーカーカテゴリーの開始と共にデビューしました。

ライトポッドも勇ましいこの個体は、1998年モンテカルロのナイトステージ仕様です。

ペッタぺタのローダウン&スリックタイヤが精悍なターマック仕様です。

たまにこの状態で雪上を走ったりするのがモンテカルロの面白いところ…。

…と言うか観客がドライの路面に雪を投げ込むんですが(汗)。

ドライバーはコリンマクレーで結果は3位でした。

残念なことにマクレーは2007年にヘリコプターの墜落事故により39歳で逝去してしまいます。

来日時、新宿スバルビルに名物サポーターのスコットランド衣装を着たバグパイプおじさんを先頭に登場したお茶目なマクレー。

スバルビルではやはりワークスドライバーのポッサムボーンを見た事がありますが、彼も2003年に自動車事故で亡くなっています。

その昭和の香り漂うスバルビルもあと数年で取り壊しですね。

(地下にある新宿の目は残して欲しいなぁ…)

例によってフォルムにタミヤデフォルメが入っていますが、ちょっと強烈すぎな気がします。

あまりにもワイド&ローを強調しすぎて逆に薄っぺらい印象を受けてしまいます。

その後スバルワールドラリーチームはWRカーをGDBインプレッサの登場に合わせ4ドアボディにスイッチします。

デビューは2001年です。

タミヤは2001年のモンテカルロ出場車をモデルアップしています。

こちらのフォルムは過度なデフォルメも無く素晴らしい出来だと思います。

ドライバーはリチャードバーンズですが彼も2005年に34歳の若さで病没しています。

あまりにも短期間にスバルで活躍したドライバー/ナビゲーター(1993年にはPボーンのナビのロジャーフリースがラリー中に亡くなっています)が立て続けに亡くなり

さらにマクレーの訃報を聞いた時は正直鳥肌が立ちました。

この頃のタミヤのラリーカーはデカールの質が悪くてボディに馴染まず貼りにくいし、今回久しぶりに見たら経年変化でパリパリに割れてました(号泣)。

同じタミヤのラリーカーでもセリカ(ST185)の頃のデカールは素晴らしい品質だったんですが。

リヤホイールのネガティブキャンバーもキッチリ出ておりツライチ加減も精悍で、ターマック仕様の魅力が存分に感じられます。

ベース車のGDBインプレッサと。

市販車のGDBは7年のモデルライフの間に毎年のように改良が加えられ、戦闘力の向上が図られました。

タミヤのGDBは意外な程あっさりした造りでフロントホイールもステアしません。

プロポーションもデフォルメが限りなく控え目で実車の持つボテッとした感じをありのままに伝えています(笑)。

WRカーのプラモに比べて価格差もそんなに無く、相対的に割高さを感じましたね。

左よりノーマルのGDB、4ドアWRカー、2ドアWRカーとなります。

それぞれキットの発売と同時に購入しました。それはもう造る気満々で…。

最近はミニカーの出来が異常に良いのでコツコツとプラモを造るのが馬鹿らしくなってここ10年程カーモデルはあまり造っていません。

“インプレッサの時代”というものが確かにあった気がします。

シックなソニックブルーを身に纏い、絶頂期には圧倒的な強さで数々のタイトルを獲得。

模型やミニカーの世界でも人気者でしたね。

スバラー以外の人や子供達の認知度も高く「スバル車もメジャーになったな~」と思ったもんです。

スバルは2008年にWRCから撤退してしまいましたが大株主のトヨタがWRCに色気を出している現在、スバルが復帰する可能性は低いでしょうね。

私もご多分にもれず熱中してしまった一人です。

そういう時代だったんです…笑。

インプレッサ2ドアWRカーは1997年のワールドラリーカーカテゴリーの開始と共にデビューしました。

ライトポッドも勇ましいこの個体は、1998年モンテカルロのナイトステージ仕様です。

ペッタぺタのローダウン&スリックタイヤが精悍なターマック仕様です。

たまにこの状態で雪上を走ったりするのがモンテカルロの面白いところ…。

…と言うか観客がドライの路面に雪を投げ込むんですが(汗)。

ドライバーはコリンマクレーで結果は3位でした。

残念なことにマクレーは2007年にヘリコプターの墜落事故により39歳で逝去してしまいます。

来日時、新宿スバルビルに名物サポーターのスコットランド衣装を着たバグパイプおじさんを先頭に登場したお茶目なマクレー。

スバルビルではやはりワークスドライバーのポッサムボーンを見た事がありますが、彼も2003年に自動車事故で亡くなっています。

その昭和の香り漂うスバルビルもあと数年で取り壊しですね。

(地下にある新宿の目は残して欲しいなぁ…)

例によってフォルムにタミヤデフォルメが入っていますが、ちょっと強烈すぎな気がします。

あまりにもワイド&ローを強調しすぎて逆に薄っぺらい印象を受けてしまいます。

その後スバルワールドラリーチームはWRカーをGDBインプレッサの登場に合わせ4ドアボディにスイッチします。

デビューは2001年です。

タミヤは2001年のモンテカルロ出場車をモデルアップしています。

こちらのフォルムは過度なデフォルメも無く素晴らしい出来だと思います。

ドライバーはリチャードバーンズですが彼も2005年に34歳の若さで病没しています。

あまりにも短期間にスバルで活躍したドライバー/ナビゲーター(1993年にはPボーンのナビのロジャーフリースがラリー中に亡くなっています)が立て続けに亡くなり

さらにマクレーの訃報を聞いた時は正直鳥肌が立ちました。

この頃のタミヤのラリーカーはデカールの質が悪くてボディに馴染まず貼りにくいし、今回久しぶりに見たら経年変化でパリパリに割れてました(号泣)。

同じタミヤのラリーカーでもセリカ(ST185)の頃のデカールは素晴らしい品質だったんですが。

リヤホイールのネガティブキャンバーもキッチリ出ておりツライチ加減も精悍で、ターマック仕様の魅力が存分に感じられます。

ベース車のGDBインプレッサと。

市販車のGDBは7年のモデルライフの間に毎年のように改良が加えられ、戦闘力の向上が図られました。

タミヤのGDBは意外な程あっさりした造りでフロントホイールもステアしません。

プロポーションもデフォルメが限りなく控え目で実車の持つボテッとした感じをありのままに伝えています(笑)。

WRカーのプラモに比べて価格差もそんなに無く、相対的に割高さを感じましたね。