2025年05月10日

Gen1化してみた! グロック17 Classic 後編

タナカのモデルガン、グロック17 Gen2をGen1化しました!の後編です。

前編はこちら。

Gen1化加工により部分的にシボが無くなってしまったので、ストーン調スプレーを吹いて微細シボを復活させます。

お次は実銃写真を観察しながらテクスチャー部の周辺をマスキング。

その後、ストーン調スプレーを厚めに吹いて出来上がり。

グロックバナーは余っていたマルイG18Cのフレームから切り出して貼り付け。

マルイのフレームはストーン調スプレーの試し吹きを行なったのでざらざらしてます。

今更ですが、テクスチャー部はもうちょっと厚く吹いて強調しても良かったかも…。

ちょっと微細シボとのコントラストが弱いかな。

でもありそうでなかったGen1フレームは、なかなか新鮮な佇まいではあります。

最古のトイガングロックは1991年発表のMGCガスブロだと思いますが、あれもGen2のモデルアップでした。

ガーダーあたりで、マルイG17 Gen3対応のGen1フレーム出せば需要あるんじゃないですかね。

エキストラクターの段付きだけ削り落とせば見た目はOKのハズだし。

Gen1が手元にあれば、Gen5までずらりと並べてみたくなるのが人情というもの。

上段左から、

Gen1:タナカモデルガン G17 Classic

Gen2:タナカモデルガン G18

下段左から、

Gen3:タナカモデルガン G18C

Gen4:スタークアームズガスブロ G17

Gen5:ウマレックスガスブロ G19X

フロントストラップの変遷。

右からGen1 → 5。

最新のGen5では、Gen3と4に存在したフィンガーチャンネルとは決別してフラットな造形に戻っています。

マガジンスタック時に指で強制排出するためのグリップ下端の半円形の切り欠きは、マガジンの信頼性が上がった為かGen4以降は廃止されています。

同じくバックストラップ。

ここは歴代ほとんど変化ないようですが、よく見るとGen2、3のテクスチャーが凹モールドなのに対して、4と5は凸モールドになっています。

現時点で最新のGen5(G19X ウマレックスガスガン)と。

Gen5にサードピンが無いってことに、いまさらながら気が付きました。

多分Classicも発売年次から考えてベースはGen5で、内部メカもそれに準じているんでしょうね。

前編はこちら。

Gen1化加工により部分的にシボが無くなってしまったので、ストーン調スプレーを吹いて微細シボを復活させます。

お次は実銃写真を観察しながらテクスチャー部の周辺をマスキング。

その後、ストーン調スプレーを厚めに吹いて出来上がり。

グロックバナーは余っていたマルイG18Cのフレームから切り出して貼り付け。

マルイのフレームはストーン調スプレーの試し吹きを行なったのでざらざらしてます。

今更ですが、テクスチャー部はもうちょっと厚く吹いて強調しても良かったかも…。

ちょっと微細シボとのコントラストが弱いかな。

でもありそうでなかったGen1フレームは、なかなか新鮮な佇まいではあります。

最古のトイガングロックは1991年発表のMGCガスブロだと思いますが、あれもGen2のモデルアップでした。

ガーダーあたりで、マルイG17 Gen3対応のGen1フレーム出せば需要あるんじゃないですかね。

エキストラクターの段付きだけ削り落とせば見た目はOKのハズだし。

Gen1が手元にあれば、Gen5までずらりと並べてみたくなるのが人情というもの。

上段左から、

Gen1:タナカモデルガン G17 Classic

Gen2:タナカモデルガン G18

下段左から、

Gen3:タナカモデルガン G18C

Gen4:スタークアームズガスブロ G17

Gen5:ウマレックスガスブロ G19X

フロントストラップの変遷。

右からGen1 → 5。

最新のGen5では、Gen3と4に存在したフィンガーチャンネルとは決別してフラットな造形に戻っています。

マガジンスタック時に指で強制排出するためのグリップ下端の半円形の切り欠きは、マガジンの信頼性が上がった為かGen4以降は廃止されています。

同じくバックストラップ。

ここは歴代ほとんど変化ないようですが、よく見るとGen2、3のテクスチャーが凹モールドなのに対して、4と5は凸モールドになっています。

現時点で最新のGen5(G19X ウマレックスガスガン)と。

Gen5にサードピンが無いってことに、いまさらながら気が付きました。

多分Classicも発売年次から考えてベースはGen5で、内部メカもそれに準じているんでしょうね。

2025年05月01日

マルシンモデルガン P08 4インチ

マルシンの金属モデルガン、P08 4インチ。

そういや持ってたね…、と云う落穂拾い的な記事です。

マルシンのレギュラー品の金属P08が発売されたのが1990年。

この個体は、その2年後に某モールにテナントで入っていた模型屋さんの閉店セールで新品を半額で手に入れたもの。

最近、軽くヘアラインを入れたついでに筆めっきしました。

マルシンのP08は間違いなくモデルガンの名作で、実銃を彷彿とさせる仕上げと精度によりユニークなトグルアクションの魅力を余すところなく再現。

4インチは、モーゼル社が1934年に製造した個体をモデルアップしています。

フォルムや大きさなど、リアルサイズを謳った写真と比べて寸分の違いもありません。

重量は847gで、実銃の892gには45g及びませんが、ダミーカートを3発装填するとほぼ同じ値になります。

ややスプリングの引張強さを弱めた設定のトグル操作はスムーズで、装填・排莢も快調そのもの。

理想的なダミーカートモデルと思えます。

過去にブローバック化や樹脂化が検討されたとの噂もありますが、管理人的にはこのままで100%満足です。

逆さま状態でも画になる銃はP08ぐらいなもの。

この個体は木製グリップが素晴らしい出来で、チェッカリング、木目とも最高。

同じ時期に購入した8インチ(上)の木グリの出来が今二つだったんで、この4インチは当たりの個体と云えそう。

8インチの木グリは自分で再チェッカリングとストックオイルを塗布して少しは見られるようになりました。

マルシンのP08は、各部に再現されたこだわりの刻印類も見どころの一つ。

"56"の数字はマッチングナンバーでしょうか。

トグル上の"S/42"はモーゼル社を現わす秘匿コードで、チャンバー上の"K”は1934年製造を意味するそう。

レシーバー右側面の繊細なプルーフマーク群。

バッフェンアムト刻印(ドイツ軍兵器局の検査印)が見当たらないのですが、1934年と云えばナチ政権が発足して間もない頃なので未だ制定されていなかったのかな。

エキストラクター側面にもローデッドインジケータとして"GELADEN"(装填済み)の刻印が。

ここまで再現した当時のマルシンの情熱にはリスペクトしかありません。

マルシンは今でも製造に手間がかかると云われている金属モデルガン(P08やベビー南部)を定期的に再販している稀有なメーカーです。

それが可能なのは、メーカーの努力もさることながら商品的に今でもマニアの肥えた目に十分耐えうる完成度だからですね。

半世紀近く前、御徒町の日章ビル3FにあったMGCボンドショップで虹色めっきのP08 4インチを買ったことを思い出しました。

その頃のMGC金属モデルは総じて仕上げが芳しくなく、またコストダウンも激しかったと(今となっては)思います。

購入したP08もホールドオープンラッチが省かれていました。

ただP08自体はプロポーションも含めて良い出来で、ビジエール誌上で実銃と並べた写真がありますが見分けがつかない程でした。

(左がMGC)

大した資料もなかったであろう60年代後半になぜそんなにリアルな製品が造れたのかは、実銃を横に置いて設計した(!)とかいろいろな説があります…(大汗)。

画像は当時のMGCのオートマチック系のカタログ表紙で、イラコバさん作だと思いますがダイナミックな作画で購買意欲をそそります。

そんなMGCのP08もいつの間にか手元になく、今では元箱が残るのみ。

そういや持ってたね…、と云う落穂拾い的な記事です。

マルシンのレギュラー品の金属P08が発売されたのが1990年。

この個体は、その2年後に某モールにテナントで入っていた模型屋さんの閉店セールで新品を半額で手に入れたもの。

最近、軽くヘアラインを入れたついでに筆めっきしました。

マルシンのP08は間違いなくモデルガンの名作で、実銃を彷彿とさせる仕上げと精度によりユニークなトグルアクションの魅力を余すところなく再現。

4インチは、モーゼル社が1934年に製造した個体をモデルアップしています。

フォルムや大きさなど、リアルサイズを謳った写真と比べて寸分の違いもありません。

重量は847gで、実銃の892gには45g及びませんが、ダミーカートを3発装填するとほぼ同じ値になります。

ややスプリングの引張強さを弱めた設定のトグル操作はスムーズで、装填・排莢も快調そのもの。

理想的なダミーカートモデルと思えます。

過去にブローバック化や樹脂化が検討されたとの噂もありますが、管理人的にはこのままで100%満足です。

逆さま状態でも画になる銃はP08ぐらいなもの。

この個体は木製グリップが素晴らしい出来で、チェッカリング、木目とも最高。

同じ時期に購入した8インチ(上)の木グリの出来が今二つだったんで、この4インチは当たりの個体と云えそう。

8インチの木グリは自分で再チェッカリングとストックオイルを塗布して少しは見られるようになりました。

マルシンのP08は、各部に再現されたこだわりの刻印類も見どころの一つ。

"56"の数字はマッチングナンバーでしょうか。

トグル上の"S/42"はモーゼル社を現わす秘匿コードで、チャンバー上の"K”は1934年製造を意味するそう。

レシーバー右側面の繊細なプルーフマーク群。

バッフェンアムト刻印(ドイツ軍兵器局の検査印)が見当たらないのですが、1934年と云えばナチ政権が発足して間もない頃なので未だ制定されていなかったのかな。

エキストラクター側面にもローデッドインジケータとして"GELADEN"(装填済み)の刻印が。

ここまで再現した当時のマルシンの情熱にはリスペクトしかありません。

マルシンは今でも製造に手間がかかると云われている金属モデルガン(P08やベビー南部)を定期的に再販している稀有なメーカーです。

それが可能なのは、メーカーの努力もさることながら商品的に今でもマニアの肥えた目に十分耐えうる完成度だからですね。

半世紀近く前、御徒町の日章ビル3FにあったMGCボンドショップで虹色めっきのP08 4インチを買ったことを思い出しました。

その頃のMGC金属モデルは総じて仕上げが芳しくなく、またコストダウンも激しかったと(今となっては)思います。

購入したP08もホールドオープンラッチが省かれていました。

ただP08自体はプロポーションも含めて良い出来で、ビジエール誌上で実銃と並べた写真がありますが見分けがつかない程でした。

(左がMGC)

大した資料もなかったであろう60年代後半になぜそんなにリアルな製品が造れたのかは、実銃を横に置いて設計した(!)とかいろいろな説があります…(大汗)。

画像は当時のMGCのオートマチック系のカタログ表紙で、イラコバさん作だと思いますがダイナミックな作画で購買意欲をそそります。

そんなMGCのP08もいつの間にか手元になく、今では元箱が残るのみ。

2025年04月01日

Gen1化してみた! グロック17 Classic 前編

タナカのモデルガン、グロック17 Gen2をGen1化しました!の前編です。

ベースにしたタナカのGen2は基本的に良く出来てるんですが、旧ロット製品なのでグリップ側面のシボ部分がウレタンみたいな素材の別部品になっています。

これが問題で、経年劣化で縮んだりベトついてきたのでプラ板への置換えを企みましたが…。

どうせなら先祖帰り化を図ってGen1に…、と思い付いてさっそく画像検索。

画像は今ではGen1と称される初期のグロック17。

フレームはGen1以降に比べて全体的に丸みを帯びており、当時の樹脂の成型技術によるものか表面にヒケも生じていたりして何となくカッチリ感に欠ける印象。

グリップにはチェッカリングがなく、つぶつぶ状(ぺブルグレイン)の控え目なテクスチャーが全周に施されているのが特徴。

更に検索を進めると2020年頃にリリースされたという、現行のグロック17にレトロなGen1風の装いを与えたClassicという仕様を発見。

Lipseyなる米国のガンディーラーが企画し、グロックが開発したメーカー純正の"なんちゃってGen1"仕様です。

キャッチフレーズはThe original is back (オリジナルが戻って来た)で、グリップテクスチャーはGen1を模したぺブルグレインが復活。

加えて段付きエキストラクター、フィンガーチャンネル、アクセサリーレールやサードピンも撤去され、シンプルなGen1の佇まいが再現されています。

本体のみならず、ガンケースまで初期のタッパーウエアを再現するというこだわりよう。

クルマやバイクの世界もレトロ風が流行ってますが、Classicはそのピストル版と云っても良さそう。

ある日、Classic用の実物ガンケースが通販で普通に売っている(1.5K!)のを発見したので早速購入。

ケース内のクリーニングロッドやマガジンローダーは付属品ではなく、管理人が以前入手していたものです。

オリジナルGen1は加工部分が多そうなので止め、楽そうなClassic化を邁進することにしました。

まずはグリップ側面をツライチにするため1.2mmのプラ板を貼りますが、そのままだと若干厚かったので、#100ペーパーの上を滑らせて少し薄くします。

しかるのち、Gen1のキモであるプレーンなグリップ廻りを実現するため、チェッカリングをパテ埋めしてスムージング。

なかなかの大面積だったので難儀しましたけれども。

バックストラップも同様に処理。

これらは、あとで肉痩せしない光硬化パテを使用しました。

後編に続きます。

ベースにしたタナカのGen2は基本的に良く出来てるんですが、旧ロット製品なのでグリップ側面のシボ部分がウレタンみたいな素材の別部品になっています。

これが問題で、経年劣化で縮んだりベトついてきたのでプラ板への置換えを企みましたが…。

どうせなら先祖帰り化を図ってGen1に…、と思い付いてさっそく画像検索。

画像は今ではGen1と称される初期のグロック17。

フレームはGen1以降に比べて全体的に丸みを帯びており、当時の樹脂の成型技術によるものか表面にヒケも生じていたりして何となくカッチリ感に欠ける印象。

グリップにはチェッカリングがなく、つぶつぶ状(ぺブルグレイン)の控え目なテクスチャーが全周に施されているのが特徴。

更に検索を進めると2020年頃にリリースされたという、現行のグロック17にレトロなGen1風の装いを与えたClassicという仕様を発見。

Lipseyなる米国のガンディーラーが企画し、グロックが開発したメーカー純正の"なんちゃってGen1"仕様です。

キャッチフレーズはThe original is back (オリジナルが戻って来た)で、グリップテクスチャーはGen1を模したぺブルグレインが復活。

加えて段付きエキストラクター、フィンガーチャンネル、アクセサリーレールやサードピンも撤去され、シンプルなGen1の佇まいが再現されています。

本体のみならず、ガンケースまで初期のタッパーウエアを再現するというこだわりよう。

クルマやバイクの世界もレトロ風が流行ってますが、Classicはそのピストル版と云っても良さそう。

ある日、Classic用の実物ガンケースが通販で普通に売っている(1.5K!)のを発見したので早速購入。

ケース内のクリーニングロッドやマガジンローダーは付属品ではなく、管理人が以前入手していたものです。

オリジナルGen1は加工部分が多そうなので止め、楽そうなClassic化を邁進することにしました。

まずはグリップ側面をツライチにするため1.2mmのプラ板を貼りますが、そのままだと若干厚かったので、#100ペーパーの上を滑らせて少し薄くします。

しかるのち、Gen1のキモであるプレーンなグリップ廻りを実現するため、チェッカリングをパテ埋めしてスムージング。

なかなかの大面積だったので難儀しましたけれども。

バックストラップも同様に処理。

これらは、あとで肉痩せしない光硬化パテを使用しました。

後編に続きます。

2025年03月01日

コクサイモデルガン S&W M19 2.5インチ & 4インチ

コクサイの金属モデルガン、S&W M19の2.5インチと4インチです。

コクサイが金属リボルバーの24金めっき化リニューアルに励んでいた2000年代初頭に購入。

2001年12月に4インチを、2002年1月に2.5インチを御徒町にあったマルゴーで購入したと記録にあります。

その頃は田町までの定期を持ってたんで、アメ横あたりも気軽に行けてマルゴーにも良く寄ってました。

購入後20年以上も経ち、金めっきも劣化し始めたので例によって筆めっきで再生しました。

4インチの木製グリップは、イベントで入手した80年代モノと思われるコクサイ純正アクセサリーですが、フォルムと云い仕上げと云い文句のない出来。

ただスクリューの表現はコクサイスタンダードでシャープさに欠け、今一つですね。

2.5インチの方は90年代の中頃に上野のMGCで入手したS&W純正のマグナグリップ。

筆めっきしていて思ったのが、このシリーズの金属部の仕上げの素晴らしさ。

発売当時広告でハンドメイド仕上げを謳っていて、当時は「誇大広告か…」と思っていましたが今では激しく同意できます。

少なくとも亜鉛めっき時代のものに比べると仕上げレベルは一段上で、ガタ付きもなくアクションもスムーズ。

良い物を造ってやろうと云うメーカーの熱意を感じます。

そんな高品質な製品が定価約15K(マルゴーだとそれから2割引き)で入手出来たんだから良い時代でした。

金属モデルガンなんて製造にも手間がかかるだろうに、20年以上前とは云えホントに儲けがあったのか心配になります。

そして、当時24金のパイソンを1丁も買わなかった自分を叱ってやりたい管理人…。

コクサイKフレのセミワイドハンマーはいささかボテッとしてるので、2.5インチのハンマースパーはやすりでメリハリを付けてシェイプを整えました。

以前記事にした真鍮めっき時代の塗装仕上げ2.5インチ(上)と。

めっき仕様と並べると、やはり塗装仕上げはいささかポッテリして見えるのは否めません。

俺も入れろと真鍮めっき時代の塗装仕上げ6インチが乱入…。

コクサイが金属リボルバーの24金めっき化リニューアルに励んでいた2000年代初頭に購入。

2001年12月に4インチを、2002年1月に2.5インチを御徒町にあったマルゴーで購入したと記録にあります。

その頃は田町までの定期を持ってたんで、アメ横あたりも気軽に行けてマルゴーにも良く寄ってました。

購入後20年以上も経ち、金めっきも劣化し始めたので例によって筆めっきで再生しました。

4インチの木製グリップは、イベントで入手した80年代モノと思われるコクサイ純正アクセサリーですが、フォルムと云い仕上げと云い文句のない出来。

ただスクリューの表現はコクサイスタンダードでシャープさに欠け、今一つですね。

2.5インチの方は90年代の中頃に上野のMGCで入手したS&W純正のマグナグリップ。

筆めっきしていて思ったのが、このシリーズの金属部の仕上げの素晴らしさ。

発売当時広告でハンドメイド仕上げを謳っていて、当時は「誇大広告か…」と思っていましたが今では激しく同意できます。

少なくとも亜鉛めっき時代のものに比べると仕上げレベルは一段上で、ガタ付きもなくアクションもスムーズ。

良い物を造ってやろうと云うメーカーの熱意を感じます。

そんな高品質な製品が定価約15K(マルゴーだとそれから2割引き)で入手出来たんだから良い時代でした。

金属モデルガンなんて製造にも手間がかかるだろうに、20年以上前とは云えホントに儲けがあったのか心配になります。

そして、当時24金のパイソンを1丁も買わなかった自分を叱ってやりたい管理人…。

コクサイKフレのセミワイドハンマーはいささかボテッとしてるので、2.5インチのハンマースパーはやすりでメリハリを付けてシェイプを整えました。

以前記事にした真鍮めっき時代の塗装仕上げ2.5インチ(上)と。

めっき仕様と並べると、やはり塗装仕上げはいささかポッテリして見えるのは否めません。

俺も入れろと真鍮めっき時代の塗装仕上げ6インチが乱入…。

2025年01月10日

ハドソンモデルガン 十四年式拳銃 N3前期型 再び

ハドソンのモデルガン、十四年式拳銃 N3前期型を金めっき化しました。

以前記事にした時は金色塗装でしたが、筆めっきと云う小技を覚えたので塗装を剥離して金めっき化しました。

金めっき前

金めっき後

やっぱり塗装は味気ないっちゃ味気ないし、取扱いにも気を遣うしね。

金めっき前

金めっき後

N3は基本的に金属部の仕上げが良いので、金めっきも映えます。

また下地のニッケルめっきも分厚いので、金めっきの定着性も良いようです。

メーカー純正超絶仕上げのN3後期型(上)と並べても、これならばツラくない…。

例によって、下地にヘアライン処理をしました。

バレルやレシーバーなどの円柱状の箇所に施すと、シャープ感がより引き立ちます。

以前記事にした時は金色塗装でしたが、筆めっきと云う小技を覚えたので塗装を剥離して金めっき化しました。

金めっき前

金めっき後

やっぱり塗装は味気ないっちゃ味気ないし、取扱いにも気を遣うしね。

金めっき前

金めっき後

N3は基本的に金属部の仕上げが良いので、金めっきも映えます。

また下地のニッケルめっきも分厚いので、金めっきの定着性も良いようです。

メーカー純正超絶仕上げのN3後期型(上)と並べても、これならばツラくない…。

例によって、下地にヘアライン処理をしました。

バレルやレシーバーなどの円柱状の箇所に施すと、シャープ感がより引き立ちます。

2024年12月20日

ハドソンモデルガン PPsh 41

ハドソンのモデルガン、PPsh 41です。

以下、愛称でもあるバラライカで。

ダンボールの元箱には各種データをプリントした紙が豪快に貼り付けてありましたが、左上のH2003-0810は製造年月日でしょうか。

右下のNo60000は恐らく価格で、ガンダイジェスト2003年版を確認すると「PPsh41ドラムマガジン付CP仕様」の価格がやはり6万円となっています。

ホビー系のリサイクルショップで誕生日の数日前に発見。

(これは去年買ったハドソンのM1ガーランドと同じパターン…笑)

価格もガーランド同様に定価以下だったし、未発火で程度も上々。

ハドソンのバラライカは良く知らなかったので、その場でスマホサーチすると評判は概ね良いみたい。

既に金型は失われているらしく、他社からの再販の可能性もほぼ無いようなので去年のガーランドに続きセルフ誕生日プレゼント(涙)として連れて帰りました。

5発付属のCPカートリッジが実銃同様にトカレフモデルガンと共通なのは意味もなく嬉しいところ。

さて、管理人的にバラライカで真っ先にアタマに浮かぶのは、映画「戦争のはらわた」でしょうか。

高校生の頃にたまたまお昼のロードショーで見て、主人公がドイツ兵なことや、エキセントリックな演出に鳥肌を立ててから幾年月…。

原題は「クロス・オブ・アイアン(鉄十字章)」なんですが、ペキンパー物件だからかスプラッター風味の邦題名にされてしまったのは残念。

冒頭で主人公のスタイナー曹長がMP40(マルシンモデルガン)から鹵獲したバラライカに乗り換え、よっぽど気に入ったのか最後まで愛用します。

実際に東部戦線ではドイツ兵にも使用され、戦場写真でバラライカを手にする彼らの姿が数多く残っています。

弾薬(7.62x25mmトカレフ弾)の供給を心配してしまいますが、周りは赤軍だらけなのでむしろドイツ軍制式の9ミリパラベラムより潤沢にあったりして。

劇中一番のクライマックスシーン、度重なる上官による理不尽な仕打ちに対して遂に堪忍袋の緒がブチ切れるスタイナー!

そして地獄の業火の如く(笑)火を噴くバラライカ!

「外道ぉーっ!」という心の叫びが聞こえてくるようなシーンでした。

仮に、もしこのシーンが低速フルオート(約500rpm)なMP40だったら少々迫力不足だったかもしれません。

高速フルオート(約1000rpm)と四方から盛大なマズルフラッシュを吹き出す(演出ですが…)バラライカだからこそ、この見せ場も盛り上がったのではないかと。

スタイナーの怒りの連射もこの71連のドラムマガジンがあればこそ。

MP40だと30連なので、あっという間に撃ち終わっちゃって興覚めだったでしょうね。

トカレフ弾のダミーカートは、だいぶ前に購入していたライト製(何故か2セットあった)です。

実銃では、量産性に優れたプレス工法でレシーバーからバレルシュラウドまで一体成型されていますが、流石にモデルガンではチャンバー部分で2分割されています。

また実銃のレシーバーの板厚はこんなにペラペラ(1mmぐらい?)ではなく、3~4mmはありそうな屈強な鉄板です。

プレス成型と云ってもドイツモノのように精緻な物ではなく、鉄板を折り曲げただけですが機能としては只のカバーなので実用上それで充分だったのでしょう。

レシーバー下面の合わせ目に隙間がありますが別に不良品ではなく実銃もこんな感じで、隙間の大きさも個体によりバラバラだったようです。

使用上差し支えないとは云うものの、この隙間は生真面目なドイツ人や日本人の設計者には許せないんじゃないでしょうか。

(絶対にロウ付けとかしちゃいそう…)

レシーバー先端をコンペンセイターとして機能するようにデザインしているのは賢い設計ですね。

バラライカはセミ・フルのセレクティブファイアで、セレクターはトリガーガード内に設けられています。

MP40はフルオートオンリーなのでなかなか贅沢な設計ですね。

スタイナーが天誅を下す場面でも最初の一連射はフルオートで、それからセミオートに切り替えてじっくり責めています(汗)。

マガジンキャッチレバーも、破損防止にこの状態から後方に折り畳めるようになっているなど、なかなか気の利いた造りです。

MP40より500gほど重量が軽かったり(意外!)、据わりの良いライフルストックで安定した射撃が可能だったりとスタイナーが手放せなくなるのもわかります。

バラライカ唯一のセフティであるボルトロック。

ボルトのポジションに関わらず、コッキングレバーの上部を押し込めばボルトがロックされます。

リアサイトは100mと200mをレンジ切り替え可能ですが、この個体は固くて動きませんでした(爆)。

存外、高初速で低伸するトカレフ弾とライフルストックの組み合わせは、セミオートだとそこそこ点を狙えたかもしれません。

メンテナンス等でテイクダウンさせるには、レシーバーカバー後端を押しながらチップアップするだけ。

フィールドストリップの容易さはAKシリーズ(KSCガスガン、AKS74U)にも受け継がれています。

両方ともこの状態にするまで、まさにワンタッチで数秒とかかりません。

MP40もボルト取り出しまで数秒ですが、これほどのワンタッチ感はなく、少しコツもいります。

ドラムマガジンのSMG繋がりで。

トンプソンM1921(左、MGCモデルガン))のドラムマガジンは71連のバラライカに比べてふた回りぐらい大きいですが、径の太い45ACPなので装弾数は50発に留まります。

トンプのドラムマガジンは使い勝手の悪さからギャングにも敬遠され、一応戦場には投入されたようですが数は多くなかったそう。

購入から数か月後、同じ店でバラライカ用のスリングを4K+税で入手。

革とコットンのハイブリッドで、それぞれの素材の利点を生かした合理的な造りです。

二箇所にスタンプが打ってあり、ソ連(ロシア?)製の実物みたいですね。

スタンプの"OTK"は軍のインスペクションマークのようで、チェック済の意味みたい。

結構荒っぽい造りですが、メイドインUSSRであればそれも味わいとして許せます。

WWⅡの東部戦線で敵味方双方に重用されたバラライカ。

今までその垢抜けない見た目からバラライカに対してあまり魅力を感じなかった管理人ですが…。

しかし実際に手に取ると、合理性と使い勝手を高いレベルで両立させている一品であると認識を新たにしました。

今年はここまで。

良いお年を~。

以下、愛称でもあるバラライカで。

ダンボールの元箱には各種データをプリントした紙が豪快に貼り付けてありましたが、左上のH2003-0810は製造年月日でしょうか。

右下のNo60000は恐らく価格で、ガンダイジェスト2003年版を確認すると「PPsh41ドラムマガジン付CP仕様」の価格がやはり6万円となっています。

ホビー系のリサイクルショップで誕生日の数日前に発見。

(これは去年買ったハドソンのM1ガーランドと同じパターン…笑)

価格もガーランド同様に定価以下だったし、未発火で程度も上々。

ハドソンのバラライカは良く知らなかったので、その場でスマホサーチすると評判は概ね良いみたい。

既に金型は失われているらしく、他社からの再販の可能性もほぼ無いようなので去年のガーランドに続きセルフ誕生日プレゼント(涙)として連れて帰りました。

5発付属のCPカートリッジが実銃同様にトカレフモデルガンと共通なのは意味もなく嬉しいところ。

さて、管理人的にバラライカで真っ先にアタマに浮かぶのは、映画「戦争のはらわた」でしょうか。

高校生の頃にたまたまお昼のロードショーで見て、主人公がドイツ兵なことや、エキセントリックな演出に鳥肌を立ててから幾年月…。

原題は「クロス・オブ・アイアン(鉄十字章)」なんですが、ペキンパー物件だからかスプラッター風味の邦題名にされてしまったのは残念。

冒頭で主人公のスタイナー曹長がMP40(マルシンモデルガン)から鹵獲したバラライカに乗り換え、よっぽど気に入ったのか最後まで愛用します。

実際に東部戦線ではドイツ兵にも使用され、戦場写真でバラライカを手にする彼らの姿が数多く残っています。

弾薬(7.62x25mmトカレフ弾)の供給を心配してしまいますが、周りは赤軍だらけなのでむしろドイツ軍制式の9ミリパラベラムより潤沢にあったりして。

劇中一番のクライマックスシーン、度重なる上官による理不尽な仕打ちに対して遂に堪忍袋の緒がブチ切れるスタイナー!

そして地獄の業火の如く(笑)火を噴くバラライカ!

「外道ぉーっ!」という心の叫びが聞こえてくるようなシーンでした。

仮に、もしこのシーンが低速フルオート(約500rpm)なMP40だったら少々迫力不足だったかもしれません。

高速フルオート(約1000rpm)と四方から盛大なマズルフラッシュを吹き出す(演出ですが…)バラライカだからこそ、この見せ場も盛り上がったのではないかと。

スタイナーの怒りの連射もこの71連のドラムマガジンがあればこそ。

MP40だと30連なので、あっという間に撃ち終わっちゃって興覚めだったでしょうね。

トカレフ弾のダミーカートは、だいぶ前に購入していたライト製(何故か2セットあった)です。

実銃では、量産性に優れたプレス工法でレシーバーからバレルシュラウドまで一体成型されていますが、流石にモデルガンではチャンバー部分で2分割されています。

また実銃のレシーバーの板厚はこんなにペラペラ(1mmぐらい?)ではなく、3~4mmはありそうな屈強な鉄板です。

プレス成型と云ってもドイツモノのように精緻な物ではなく、鉄板を折り曲げただけですが機能としては只のカバーなので実用上それで充分だったのでしょう。

レシーバー下面の合わせ目に隙間がありますが別に不良品ではなく実銃もこんな感じで、隙間の大きさも個体によりバラバラだったようです。

使用上差し支えないとは云うものの、この隙間は生真面目なドイツ人や日本人の設計者には許せないんじゃないでしょうか。

(絶対にロウ付けとかしちゃいそう…)

レシーバー先端をコンペンセイターとして機能するようにデザインしているのは賢い設計ですね。

バラライカはセミ・フルのセレクティブファイアで、セレクターはトリガーガード内に設けられています。

MP40はフルオートオンリーなのでなかなか贅沢な設計ですね。

スタイナーが天誅を下す場面でも最初の一連射はフルオートで、それからセミオートに切り替えてじっくり責めています(汗)。

マガジンキャッチレバーも、破損防止にこの状態から後方に折り畳めるようになっているなど、なかなか気の利いた造りです。

MP40より500gほど重量が軽かったり(意外!)、据わりの良いライフルストックで安定した射撃が可能だったりとスタイナーが手放せなくなるのもわかります。

バラライカ唯一のセフティであるボルトロック。

ボルトのポジションに関わらず、コッキングレバーの上部を押し込めばボルトがロックされます。

リアサイトは100mと200mをレンジ切り替え可能ですが、この個体は固くて動きませんでした(爆)。

存外、高初速で低伸するトカレフ弾とライフルストックの組み合わせは、セミオートだとそこそこ点を狙えたかもしれません。

メンテナンス等でテイクダウンさせるには、レシーバーカバー後端を押しながらチップアップするだけ。

フィールドストリップの容易さはAKシリーズ(KSCガスガン、AKS74U)にも受け継がれています。

両方ともこの状態にするまで、まさにワンタッチで数秒とかかりません。

MP40もボルト取り出しまで数秒ですが、これほどのワンタッチ感はなく、少しコツもいります。

ドラムマガジンのSMG繋がりで。

トンプソンM1921(左、MGCモデルガン))のドラムマガジンは71連のバラライカに比べてふた回りぐらい大きいですが、径の太い45ACPなので装弾数は50発に留まります。

トンプのドラムマガジンは使い勝手の悪さからギャングにも敬遠され、一応戦場には投入されたようですが数は多くなかったそう。

購入から数か月後、同じ店でバラライカ用のスリングを4K+税で入手。

革とコットンのハイブリッドで、それぞれの素材の利点を生かした合理的な造りです。

二箇所にスタンプが打ってあり、ソ連(ロシア?)製の実物みたいですね。

スタンプの"OTK"は軍のインスペクションマークのようで、チェック済の意味みたい。

結構荒っぽい造りですが、メイドインUSSRであればそれも味わいとして許せます。

WWⅡの東部戦線で敵味方双方に重用されたバラライカ。

今までその垢抜けない見た目からバラライカに対してあまり魅力を感じなかった管理人ですが…。

しかし実際に手に取ると、合理性と使い勝手を高いレベルで両立させている一品であると認識を新たにしました。

今年はここまで。

良いお年を~。

2024年11月20日

コクサイモデルガン S&W M36 レディスミスと2丁のチーフ

コクサイの金属モデルガン、S&W M36 レディスミスです。

と云ってもサイドプレートとトリガーに手を入れただけのお手軽企画。

レディスミス(以下LS)とは90年代の北米で高まった女性の自衛意識に目を付けたS&W社が、それまで手薄だった女性ユーザー獲得を目的に立ち上げたブランドです。

ちょっと小洒落た装いにしているのがポイント。

実はコクサイの金属チーフは好き過ぎて2丁持ってました。

右が先日記事にした再めっきチーフで2003年に新品で購入。

今回のネタ用チーフは2018年に中古(本体のみ)で入手したもの。

2丁目のチーフも再めっき必須な状態だったので、筆めっき作業ついでにちょこっと目先を変えてLS化しました。

たまたま実銃と同じアルタモントのスムーズグリップを持っていたのもLS化を決断した理由の一つ。

LSの大きな特徴はサイドプレートの刻印です。

刻印依頼にあたり、今回レーザーではなく金属刃によるケガキ刻印を選択。

金属へのケガキ刻印はレーザーより手書きっぽい温もりを感じさせるので、LSのような筆記体ロゴに適しているかも。

LSのもう一つの特徴は、セミワイドトリガーが装着されていること。

しかし、確かコクサイチーフのトリガーは今までセミワイドの設定はなかった筈…。

たまたまメルカリでタナカチーフ用のセミワイド(右)が出品されていたのでポチって取り付けにチャレンジ。

まず、ハンマーピンの穴径が小さかったので、少し拡げて装着してみると一応トリガーは引けるし、シリンダーストップも連動します。

しかしまあ、当然と云うべきかハンマーとのコネクトが上手く行きません。

じっくりやれば何とかなりそうですが、それはまた次回の課題と云うことで…。

そのまま元に戻すのも芸がないので、セミワイドトリガーは付けたままにしました。

一応トリガーだけは引くことができますが、当然ハンマーは起きず、シリンダーも回転しないなんちゃってセミワイドです。

(最近タナカからペガサスチーフのLSが発売されましたが、せっかくセミワイドトリガー持ってるのに何故かナロートリガーのままだったのが何とも勿体ない…)

話は変わって、おっさん世代でチーフのペアときたら頭に浮かぶのは…。

むかーし、70年代終わりころのGun誌でキャラ立ちまくりなSFPD刑事コンビが記事になったことがありました。

そのコンビのひとり、ダン・ブルワーさんが常に2丁のチーフ(M60)を腰回りにアップサイドダウンでキャリーしていました。

紙面で2丁同時撃ちを披露していますが、決して取材用ではなく執行状況によっては実際に行っていたらしいです…(汗)。

ちなみにこの取材現場はSFPDのレンジで、映画ダーティハリー2での警察主催のコンバットシューティング大会の場面に使われた場所なんだそう。

映画撮影時のイーストウッドやデビッド・ソウルへの射撃指導は、相棒のビル・ラングロイさんが行ったとか…。

取材に使ったチーフはノーマルのM60ですが、実際の公務にはハンマーをデホーンド化したカスタムを使用してるとのこと。

シビれます…。

この時期のGun誌は他にも心に残る記事が多く、いま読み返しても楽しめます。

さて、2丁目のチーフは本体のみだったので保管用としてタナカチーフ(Ver.2)用のリアルな元箱をオクで落としました。

と云ってもサイドプレートとトリガーに手を入れただけのお手軽企画。

レディスミス(以下LS)とは90年代の北米で高まった女性の自衛意識に目を付けたS&W社が、それまで手薄だった女性ユーザー獲得を目的に立ち上げたブランドです。

ちょっと小洒落た装いにしているのがポイント。

実はコクサイの金属チーフは好き過ぎて2丁持ってました。

右が先日記事にした再めっきチーフで2003年に新品で購入。

今回のネタ用チーフは2018年に中古(本体のみ)で入手したもの。

2丁目のチーフも再めっき必須な状態だったので、筆めっき作業ついでにちょこっと目先を変えてLS化しました。

たまたま実銃と同じアルタモントのスムーズグリップを持っていたのもLS化を決断した理由の一つ。

LSの大きな特徴はサイドプレートの刻印です。

刻印依頼にあたり、今回レーザーではなく金属刃によるケガキ刻印を選択。

金属へのケガキ刻印はレーザーより手書きっぽい温もりを感じさせるので、LSのような筆記体ロゴに適しているかも。

LSのもう一つの特徴は、セミワイドトリガーが装着されていること。

しかし、確かコクサイチーフのトリガーは今までセミワイドの設定はなかった筈…。

たまたまメルカリでタナカチーフ用のセミワイド(右)が出品されていたのでポチって取り付けにチャレンジ。

まず、ハンマーピンの穴径が小さかったので、少し拡げて装着してみると一応トリガーは引けるし、シリンダーストップも連動します。

しかしまあ、当然と云うべきかハンマーとのコネクトが上手く行きません。

じっくりやれば何とかなりそうですが、それはまた次回の課題と云うことで…。

そのまま元に戻すのも芸がないので、セミワイドトリガーは付けたままにしました。

一応トリガーだけは引くことができますが、当然ハンマーは起きず、シリンダーも回転しないなんちゃってセミワイドです。

(最近タナカからペガサスチーフのLSが発売されましたが、せっかくセミワイドトリガー持ってるのに何故かナロートリガーのままだったのが何とも勿体ない…)

話は変わって、おっさん世代でチーフのペアときたら頭に浮かぶのは…。

むかーし、70年代終わりころのGun誌でキャラ立ちまくりなSFPD刑事コンビが記事になったことがありました。

そのコンビのひとり、ダン・ブルワーさんが常に2丁のチーフ(M60)を腰回りにアップサイドダウンでキャリーしていました。

紙面で2丁同時撃ちを披露していますが、決して取材用ではなく執行状況によっては実際に行っていたらしいです…(汗)。

ちなみにこの取材現場はSFPDのレンジで、映画ダーティハリー2での警察主催のコンバットシューティング大会の場面に使われた場所なんだそう。

映画撮影時のイーストウッドやデビッド・ソウルへの射撃指導は、相棒のビル・ラングロイさんが行ったとか…。

取材に使ったチーフはノーマルのM60ですが、実際の公務にはハンマーをデホーンド化したカスタムを使用してるとのこと。

シビれます…。

この時期のGun誌は他にも心に残る記事が多く、いま読み返しても楽しめます。

さて、2丁目のチーフは本体のみだったので保管用としてタナカチーフ(Ver.2)用のリアルな元箱をオクで落としました。

2024年10月01日

コクサイモデルガン S&W M10 2インチ オールドモデル メガヘビーウエイト

コクサイのモデルガン、S&W M10 2インチ オールドモデル メガヘビーウエイト(MHW)です。

今年4月のBHで購入。

この画像は箱出しの状態で、M10のオールドモデル(以下アーリーM10)に相応しいエイジング感が表現されたなかなか味わい深い仕上げです。

しかし数ヵ所気になる点があったので、修正ついでに再仕上げしました。

MHWシリーズは材質はもちろん無垢の真鍮カートリッジや金属サイドパネル、グリップウエイトでも重さを稼いでいて手に取ると意外な程ズッシリ感じます。

画像は仕上げ直し後ですが、グリップをウエイトなしの木製に変えてしまっているのでデフォルトより30gほど軽くなってしまっています。

仕上げ直しついでに刻印を打ち直し。

右側のデフォルトの刻印は埋めて、"MADE IN USA"に再刻印。

S&Wモノグラムに類する刻印もオミットされていたので、これ幸いとスモールタイプを左側に入れてもらいました。

あとリアサイト廻りのフレーム角はもうちょっと丸みを帯びているイメージなので、削ってラウンド形状に。

(画像は削る前の状態)

もう少し大胆に丸めても良かったかも…。

写真はTOSHIさんのアーリーM10 (5スクリュー)です。

重さが売りだけに、HW製プラグリップ内にもコストを掛けてウエイトが仕込まれています。

グリップ表面も水圧転写でウッド感を醸し出しているものの…。

さすがに味気ないので、手持ちのスクエアバット用の木グリを3つほど引っぱり出してきました。

一つ目はS&W純正でボトムがスクエアなタイプ。

形状的に純正置換となりカッコいいのですが、デフォルトのプラグリより30gほど軽くなってしまいます。

二つ目、アルタモント製のウッドマイカルタ。

ギュっと引き締まっていて、握った感じが最も心地良いです。

ウッドマイカルタは木質が圧縮されているからか、他の木グリより15gぐらい重くなります。

最後はハートフォード製のボトムがラウンドしたタイプ。

HWSのM15に付いていた物で、少し太めですが良い出来です。

ボトムのラウンド処理がスナブノーズとの相性が最も良いと感じたのでこれに決めました。

ストレインスクリューがプラスねじ(ありえない…)だったので。

コクサイのM28から外してホカしたままになっていたテイラーのグリップアダプターで隠しました。

Nフレーム用だとばかり思っていましたが、Kフレにも問題なくジャストフィット。

カートリッジは2種類同梱されており、上は発火タイプ(108g/6発)、下は無垢の真鍮削り出しタイプ(119g/6発)。

無垢の方は重量稼ぎ用と思ってたんですが、発火タイプに比べて意外と重量に差がありません。

でも両方とも形状はリアルだし、ヘッドにもきちんと.38SPECIALとスタンプされています。

シリンダーがしっかりと38スペシャル用に短くなっているのは嬉しいポイント。

それに伴って延長された金属製のフォーシングコーンに激萌えする管理人…、しかし。

残念なことにバレルにテーパーがまったく掛ってなく、単純なストレートのブルバレルになってしまっています。

クラシカルなテーパードバレルはアーリーM10の萌えポイントなのに…。

ハンマーノーズを整形したんですが、ちょっと短くし過ぎちゃったみたい…。

トリガーとハンマーは綺麗な黒めっき仕上げで綺麗だったんですが、そのままではやはり味気ない。

なので表面の黒めっきだけを剥離して、下地のニッケルめっきにケースハードン風のブルーイングを施しました。

コクサイリボルバー特有の、トリガーとハンマーに掛った強固なめっきはいつも悩みのタネです。

3スクリューかつ、古臭い半月型フロントサイトのアーリーM10って実銃ではレアみたいで画像検索でもあまりヒットしません。

多分、短い期間で新型の3スクリュー(下、コクサイ金属M10)に移行してしまった過渡期のモデルだったんでしょうね。

中途半端に古臭いコクサイのアーリーM10ですが、やはり古臭いコクサイ純正の革ホルスターや70年代感炸裂のデイドのスピードローダーはバッチリ似合います(笑)。

今年4月のBHで購入。

この画像は箱出しの状態で、M10のオールドモデル(以下アーリーM10)に相応しいエイジング感が表現されたなかなか味わい深い仕上げです。

しかし数ヵ所気になる点があったので、修正ついでに再仕上げしました。

MHWシリーズは材質はもちろん無垢の真鍮カートリッジや金属サイドパネル、グリップウエイトでも重さを稼いでいて手に取ると意外な程ズッシリ感じます。

画像は仕上げ直し後ですが、グリップをウエイトなしの木製に変えてしまっているのでデフォルトより30gほど軽くなってしまっています。

仕上げ直しついでに刻印を打ち直し。

右側のデフォルトの刻印は埋めて、"MADE IN USA"に再刻印。

S&Wモノグラムに類する刻印もオミットされていたので、これ幸いとスモールタイプを左側に入れてもらいました。

あとリアサイト廻りのフレーム角はもうちょっと丸みを帯びているイメージなので、削ってラウンド形状に。

(画像は削る前の状態)

もう少し大胆に丸めても良かったかも…。

写真はTOSHIさんのアーリーM10 (5スクリュー)です。

重さが売りだけに、HW製プラグリップ内にもコストを掛けてウエイトが仕込まれています。

グリップ表面も水圧転写でウッド感を醸し出しているものの…。

さすがに味気ないので、手持ちのスクエアバット用の木グリを3つほど引っぱり出してきました。

一つ目はS&W純正でボトムがスクエアなタイプ。

形状的に純正置換となりカッコいいのですが、デフォルトのプラグリより30gほど軽くなってしまいます。

二つ目、アルタモント製のウッドマイカルタ。

ギュっと引き締まっていて、握った感じが最も心地良いです。

ウッドマイカルタは木質が圧縮されているからか、他の木グリより15gぐらい重くなります。

最後はハートフォード製のボトムがラウンドしたタイプ。

HWSのM15に付いていた物で、少し太めですが良い出来です。

ボトムのラウンド処理がスナブノーズとの相性が最も良いと感じたのでこれに決めました。

ストレインスクリューがプラスねじ(ありえない…)だったので。

コクサイのM28から外してホカしたままになっていたテイラーのグリップアダプターで隠しました。

Nフレーム用だとばかり思っていましたが、Kフレにも問題なくジャストフィット。

カートリッジは2種類同梱されており、上は発火タイプ(108g/6発)、下は無垢の真鍮削り出しタイプ(119g/6発)。

無垢の方は重量稼ぎ用と思ってたんですが、発火タイプに比べて意外と重量に差がありません。

でも両方とも形状はリアルだし、ヘッドにもきちんと.38SPECIALとスタンプされています。

シリンダーがしっかりと38スペシャル用に短くなっているのは嬉しいポイント。

それに伴って延長された金属製のフォーシングコーンに激萌えする管理人…、しかし。

残念なことにバレルにテーパーがまったく掛ってなく、単純なストレートのブルバレルになってしまっています。

クラシカルなテーパードバレルはアーリーM10の萌えポイントなのに…。

ハンマーノーズを整形したんですが、ちょっと短くし過ぎちゃったみたい…。

トリガーとハンマーは綺麗な黒めっき仕上げで綺麗だったんですが、そのままではやはり味気ない。

なので表面の黒めっきだけを剥離して、下地のニッケルめっきにケースハードン風のブルーイングを施しました。

コクサイリボルバー特有の、トリガーとハンマーに掛った強固なめっきはいつも悩みのタネです。

3スクリューかつ、古臭い半月型フロントサイトのアーリーM10って実銃ではレアみたいで画像検索でもあまりヒットしません。

多分、短い期間で新型の3スクリュー(下、コクサイ金属M10)に移行してしまった過渡期のモデルだったんでしょうね。

中途半端に古臭いコクサイのアーリーM10ですが、やはり古臭いコクサイ純正の革ホルスターや70年代感炸裂のデイドのスピードローダーはバッチリ似合います(笑)。

2024年09月10日

コクサイモデルガン スピードコンプ

コクサイの金属モデルガン スピードコンプです。

その昔、APSカップ東京本大会の併設イベント、トイガンフェスタでメーカーの直売ブースで投げ売りしていたものを購入。

24Kめっき仕様でしたが、めっきがヤレてきたので筆めっきで金色化しました。

スピードコンプ(以下スピコン)の元ネタはイチローナガタ氏愛用のスチールチャレンジ用マッチガン「ツチノコ」です。

GUN誌の2004年9月号で、TOSHIさんが持ち主から直接借りて記事にしています。

グリップはTOSHIさんの私物に換えられており、トリガーとかハンマーの形状もコクサイのとずいぶん異なっていますね。

ボブチャウスペシャル同様に、完成後にも常にモデファイを加えられたのでしょうか。

実物のトリガーはセミワイドだし、デホーンドハンマーのシェイプも若干違います。

最初のレポートは80年代のコンバットマガジン誌に掲載されたらしく、読んでみたいので古本屋さんを巡っていますが未だに出会えていません。

ドットサイトはコクサイのシャノンが載っていたそうで、ゆる~く網を張っているんですがこちらも縁がありません。

シャノンは大口径のチューブタイプですが、レンズは前面しか入ってなかったらしいですね。

取り敢えず載せているノーベルアームズ シュアヒットMRSは、シャノンに対して圧倒的に小型ですが同等の機能を発揮します。

しかし、スピコンを金属で造ろうなんて企画が良く通りましたねぇ。

バレルフィンなんて超絶仕上げですが、さぞ手間が掛ったことでしょう…。

コンペンセイターなどもご覧の通りで、素晴らしい仕上がりです。

M65ベースにカスタムバレルを取り付けた為、S&W特有のシリンダー軸固定用ロッキングボルトは廃止されています。

代わりにクレーン上部に固定用ディテントとしてスチールボールが埋め込まれており、ここら辺はスマイソンと同じですね。

トリガーとサムピースはオリジナルにより近いと思われるガスガンのスピコンから移植しました。

トップマウントもデフォルトは黒染め仕上げですが、ガスガン用のシルバーと替えています。

その後、不憫なガスガンのスピコンは内部メカもM65 3インチFBIスペシャルに移植されてしまいました。

グリップは大昔に川越のお店で見つけたホーグのレジンタイプのモノグリップ。

カッチリとしたダブルアクションのスムーズさは、コクサイの金属製Kフレームの真骨頂。

シリンダーの回転と共に「キン」「キン」と2度奏でる澄んだ金属音が心に染みわたります。

(シリンダーがエンプティの時だけですが…)

その昔、APSカップ東京本大会の併設イベント、トイガンフェスタでメーカーの直売ブースで投げ売りしていたものを購入。

24Kめっき仕様でしたが、めっきがヤレてきたので筆めっきで金色化しました。

スピードコンプ(以下スピコン)の元ネタはイチローナガタ氏愛用のスチールチャレンジ用マッチガン「ツチノコ」です。

GUN誌の2004年9月号で、TOSHIさんが持ち主から直接借りて記事にしています。

グリップはTOSHIさんの私物に換えられており、トリガーとかハンマーの形状もコクサイのとずいぶん異なっていますね。

ボブチャウスペシャル同様に、完成後にも常にモデファイを加えられたのでしょうか。

実物のトリガーはセミワイドだし、デホーンドハンマーのシェイプも若干違います。

最初のレポートは80年代のコンバットマガジン誌に掲載されたらしく、読んでみたいので古本屋さんを巡っていますが未だに出会えていません。

ドットサイトはコクサイのシャノンが載っていたそうで、ゆる~く網を張っているんですがこちらも縁がありません。

シャノンは大口径のチューブタイプですが、レンズは前面しか入ってなかったらしいですね。

取り敢えず載せているノーベルアームズ シュアヒットMRSは、シャノンに対して圧倒的に小型ですが同等の機能を発揮します。

しかし、スピコンを金属で造ろうなんて企画が良く通りましたねぇ。

バレルフィンなんて超絶仕上げですが、さぞ手間が掛ったことでしょう…。

コンペンセイターなどもご覧の通りで、素晴らしい仕上がりです。

M65ベースにカスタムバレルを取り付けた為、S&W特有のシリンダー軸固定用ロッキングボルトは廃止されています。

代わりにクレーン上部に固定用ディテントとしてスチールボールが埋め込まれており、ここら辺はスマイソンと同じですね。

トリガーとサムピースはオリジナルにより近いと思われるガスガンのスピコンから移植しました。

トップマウントもデフォルトは黒染め仕上げですが、ガスガン用のシルバーと替えています。

その後、不憫なガスガンのスピコンは内部メカもM65 3インチFBIスペシャルに移植されてしまいました。

グリップは大昔に川越のお店で見つけたホーグのレジンタイプのモノグリップ。

カッチリとしたダブルアクションのスムーズさは、コクサイの金属製Kフレームの真骨頂。

シリンダーの回転と共に「キン」「キン」と2度奏でる澄んだ金属音が心に染みわたります。

(シリンダーがエンプティの時だけですが…)

2024年09月01日

ショウエイモデルガン MP44 ダミーカートモデル

ショウエイのモデルガン、MP44のダミーカートモデルです。

アサルトライフルの始祖を精密再現したショウエイのMP44は憧れで、いつかは手にしたい一品でした。

そんなある日、赤羽にある某店のWeb店舗で中古品を発見。

まあまあリーズナブルな価格だったので、状態を見るため店舗の方に赴きました。

以前は正月セールやホワイトホール(懐かしい…)とかに良く寄っていましたが、実際に訪れるのは本当に久しぶり。

お店は場所も含めていろいろと変わっており戸惑いましたが、お目当てのブツは程度も上々だったのでそのままお持ち帰りしました。

箱の意匠から製造から20年以上は経っている初期のロットだと思いますが、サビが無かったのは幸い。

グリップはプラ製で、イベントに出店していたショウエイの人に聞いたところ初期ロットの特長なんだそう。

実銃も初期はベークライト製で、後期になるとコストダウンで木製(トイガンと逆ですね)になったそうです。

ならばベークライト風に塗装しようと思ったんですが、形状が木グリを模しているので(ベークライト製とは微妙に形状が異なる)ダメでした。

8ミリクルツのクリップ付きダミーカートリッジが2セット同梱。

下のカートリッジは、10年ぐらい前にトルピードフェスタなるイベントのショウエイブースで1Kで購入していたアウトレット品です。

アウトレット品とは云え、ストリッパークリップのサイドのリブが3つタイプで、リブ2つの同梱の物よりリアルです。

金属部の仕上げは良好で、実銃ではプレス製のレシーバーを亜鉛合金でうまく表現し、スポット溶接跡など芸が細かいです。

先日Webサイト「WWⅡ ドイツ軍小火器の小図鑑」 https://www.german-smallarms.com/ を主宰されている方の無可動実銃のMP43/44を拝見する機会がありました。

それらと比べても、操作の手応えや剛性感なども含めてもかなりいい線行ってる印象です。

黒染めが少しマダラっぽくなっている個所があったので(それはそれでリアルだったんですが…)、下地仕上げをせずにGスミスSの黒鉄を軽く吹きました。

あまりキレイに下地を整えてしまうとMP44特有の荒々しさが失われてしまう気がしたので…。

スプレーを吹いてやると、繊細に再現されたスポット溶接跡や刻印がくっきりと浮かび上がってきました。

エジェクションポートカバーは、後年ARライフルに丸パクリされます。

手動による装填 / 排莢は快調そのもので、薬莢の飛びも小気味良し。

いろいろと弄ってみて感心するのは、アサルトライフルの元祖としていきなりの完成度の高さです。

ピン一本抜けば、フィールドストリップ可能な構造は現代のライフルと遜色ありません。

但し生産性を高めるためか、ロアレシーバーはかしめられ分解不可のブラックボックスになっていて不具合があった場合はASSY交換が前提みたいです。

ちなみにショウエイのMP44も実銃同様に分解できません。

マニュアルセフティ、セレクターやマグキャッチボタンなど然るべきものが然るべき位置にあるし、操作性も違和感なく良好。

セレクターはセフティレバーと独立したクロスボルトタイプ(画像はセミオート状態)です。

実際操作してみると、セレクター位置に関わらずセフティのオンオフが出来るって意外に使い勝手が良いと感じます。

サイトの位置も含めて全体のレイアウトも適切で、コスタ撃ちの構えもまったく問題ありません。

グリップ角度やボルトハンドル位置などのレイアウトも(何なら形状も)現役ライフルの代表格であるSCAR-L(WEガスガン)とそう大きくは違わない印象。

つべでフルオート射撃の動画を見ても、直銃床デザインのためかほとんどマズルライズがなくコントロール性も良さそう。

現在の多くのアサルトライフルはMP44を雛形としてなぞり、洗練させているだけとしか思えません。

着剣装置やクリーニングロッドをオミットしているのは潔いですが、そこら辺の取捨選択も含めて用兵側の要求も明瞭かつ的確だったと思われます。

そこら辺が頼りない国では、サブマシンガンに着剣装置とか付けちゃうんでしょうね。

加えて連射すればそれなりに過熱するであろうフォアグリップ部に、木材等の断熱材がすっぱりとオミットされている事も潔いです。

射撃時、サポートハンドはマガジンハウジングの根元をホールドする、今風に云えばマグウェルグリップ前提なんでしょうね。

MKb42(H)と云うベースはあったにせよ、数年のうちにMP44という実に洗練された成果物に昇華させてしまうのは流石ドイツ人の仕事です。

ちょっと興味があるのは、前世紀の遺物Kar98kライフルに変わってMP44を手渡された当時のドイツ軍将兵はどんな感想を抱いたんでしょうか?

戸惑いと共に「未来からやって来たアイテム」的な捉え方をした人もいたのでは…。

バレル上のガスチューブの先端に付いたねじ込み式キャップですが、先端がアンテナ状になっています。

叉銃に使うらしいですが、否応なしに未来的な(電波を飛ばしそうな…)雰囲気を醸し出している気が…。

GW中のVショーのショウエイブースで、ショートマガジンを購入。

実際に存在したものらしく、装弾数を減らして兵士の負担を減らしたり無駄弾を撃たせないようにしたものなんだとか。

まあ、なるべくセミオートで撃ってね…、ってコトなんでしょうけど。

いかついMP44が、ちょっとユーモラスな印象になります。

マガジンにダミーカートは10発入りましたが、銃本体に装填するにはちょっときついので9発に抑えておいた方が良いみたいです。

装填、排莢は問題ありませんでした。

ショウエイさんブースにはバリエとしてMP43やMP44の刻印入りもあったんですが、管理人は刻印無しを選びました。

実物はフルサイズのマガジンを単純にカットして造るので、マガジン下部にあるMP43とかMP44の刻印が入ることはないそうです。

ショウエイさんは(演出として)敢えて刻印入りも造っているそう。

ショートマガジンにしても10発の装弾数を誇るので、当時の他国ライフルのファイアパワーと比べてもまだまだ優位性は揺るぎませんね。

スリングはオクで落とした低価格(4K)のノーブランド新品ですが、なにげに出来が良かったです。

アサルトライフルの始祖を精密再現したショウエイのMP44は憧れで、いつかは手にしたい一品でした。

そんなある日、赤羽にある某店のWeb店舗で中古品を発見。

まあまあリーズナブルな価格だったので、状態を見るため店舗の方に赴きました。

以前は正月セールやホワイトホール(懐かしい…)とかに良く寄っていましたが、実際に訪れるのは本当に久しぶり。

お店は場所も含めていろいろと変わっており戸惑いましたが、お目当てのブツは程度も上々だったのでそのままお持ち帰りしました。

箱の意匠から製造から20年以上は経っている初期のロットだと思いますが、サビが無かったのは幸い。

グリップはプラ製で、イベントに出店していたショウエイの人に聞いたところ初期ロットの特長なんだそう。

実銃も初期はベークライト製で、後期になるとコストダウンで木製(トイガンと逆ですね)になったそうです。

ならばベークライト風に塗装しようと思ったんですが、形状が木グリを模しているので(ベークライト製とは微妙に形状が異なる)ダメでした。

8ミリクルツのクリップ付きダミーカートリッジが2セット同梱。

下のカートリッジは、10年ぐらい前にトルピードフェスタなるイベントのショウエイブースで1Kで購入していたアウトレット品です。

アウトレット品とは云え、ストリッパークリップのサイドのリブが3つタイプで、リブ2つの同梱の物よりリアルです。

金属部の仕上げは良好で、実銃ではプレス製のレシーバーを亜鉛合金でうまく表現し、スポット溶接跡など芸が細かいです。

先日Webサイト「WWⅡ ドイツ軍小火器の小図鑑」 https://www.german-smallarms.com/ を主宰されている方の無可動実銃のMP43/44を拝見する機会がありました。

それらと比べても、操作の手応えや剛性感なども含めてもかなりいい線行ってる印象です。

黒染めが少しマダラっぽくなっている個所があったので(それはそれでリアルだったんですが…)、下地仕上げをせずにGスミスSの黒鉄を軽く吹きました。

あまりキレイに下地を整えてしまうとMP44特有の荒々しさが失われてしまう気がしたので…。

スプレーを吹いてやると、繊細に再現されたスポット溶接跡や刻印がくっきりと浮かび上がってきました。

エジェクションポートカバーは、後年ARライフルに丸パクリされます。

手動による装填 / 排莢は快調そのもので、薬莢の飛びも小気味良し。

いろいろと弄ってみて感心するのは、アサルトライフルの元祖としていきなりの完成度の高さです。

ピン一本抜けば、フィールドストリップ可能な構造は現代のライフルと遜色ありません。

但し生産性を高めるためか、ロアレシーバーはかしめられ分解不可のブラックボックスになっていて不具合があった場合はASSY交換が前提みたいです。

ちなみにショウエイのMP44も実銃同様に分解できません。

マニュアルセフティ、セレクターやマグキャッチボタンなど然るべきものが然るべき位置にあるし、操作性も違和感なく良好。

セレクターはセフティレバーと独立したクロスボルトタイプ(画像はセミオート状態)です。

実際操作してみると、セレクター位置に関わらずセフティのオンオフが出来るって意外に使い勝手が良いと感じます。

サイトの位置も含めて全体のレイアウトも適切で、コスタ撃ちの構えもまったく問題ありません。

グリップ角度やボルトハンドル位置などのレイアウトも(何なら形状も)現役ライフルの代表格であるSCAR-L(WEガスガン)とそう大きくは違わない印象。

つべでフルオート射撃の動画を見ても、直銃床デザインのためかほとんどマズルライズがなくコントロール性も良さそう。

現在の多くのアサルトライフルはMP44を雛形としてなぞり、洗練させているだけとしか思えません。

着剣装置やクリーニングロッドをオミットしているのは潔いですが、そこら辺の取捨選択も含めて用兵側の要求も明瞭かつ的確だったと思われます。

そこら辺が頼りない国では、サブマシンガンに着剣装置とか付けちゃうんでしょうね。

加えて連射すればそれなりに過熱するであろうフォアグリップ部に、木材等の断熱材がすっぱりとオミットされている事も潔いです。

射撃時、サポートハンドはマガジンハウジングの根元をホールドする、今風に云えばマグウェルグリップ前提なんでしょうね。

MKb42(H)と云うベースはあったにせよ、数年のうちにMP44という実に洗練された成果物に昇華させてしまうのは流石ドイツ人の仕事です。

ちょっと興味があるのは、前世紀の遺物Kar98kライフルに変わってMP44を手渡された当時のドイツ軍将兵はどんな感想を抱いたんでしょうか?

戸惑いと共に「未来からやって来たアイテム」的な捉え方をした人もいたのでは…。

バレル上のガスチューブの先端に付いたねじ込み式キャップですが、先端がアンテナ状になっています。

叉銃に使うらしいですが、否応なしに未来的な(電波を飛ばしそうな…)雰囲気を醸し出している気が…。

GW中のVショーのショウエイブースで、ショートマガジンを購入。

実際に存在したものらしく、装弾数を減らして兵士の負担を減らしたり無駄弾を撃たせないようにしたものなんだとか。

まあ、なるべくセミオートで撃ってね…、ってコトなんでしょうけど。

いかついMP44が、ちょっとユーモラスな印象になります。

マガジンにダミーカートは10発入りましたが、銃本体に装填するにはちょっときついので9発に抑えておいた方が良いみたいです。

装填、排莢は問題ありませんでした。

ショウエイさんブースにはバリエとしてMP43やMP44の刻印入りもあったんですが、管理人は刻印無しを選びました。

実物はフルサイズのマガジンを単純にカットして造るので、マガジン下部にあるMP43とかMP44の刻印が入ることはないそうです。

ショウエイさんは(演出として)敢えて刻印入りも造っているそう。

ショートマガジンにしても10発の装弾数を誇るので、当時の他国ライフルのファイアパワーと比べてもまだまだ優位性は揺るぎませんね。

スリングはオクで落とした低価格(4K)のノーブランド新品ですが、なにげに出来が良かったです。

2024年07月20日

「俺はワルサーが好きなんだ!」 CMCモデルガン P38再び 後編

以前ショートリコイル化したCMCのP38ミリタリー ブローバック仕様をお色直ししました、の後編です。

前編はこちら。

フィーディングランプの角度が急過ぎて、先端に絞り込みのない純正のブローバック用カート(中)だと引っかかってしまいスムーズに装填されません。

なので先端が丸いスタンダード系(ノンBLK)カートを探したところ、マルゴーのワルサーPP用(右)がぴったんこ。

左は取り外したデトネーターです。

PP用カートは装填はスムーズだったんですが、排莢がダメでした。

ここら辺は要調整ですね。

スライドの引きが無駄に重かったので、リコイルスプリングは片側外しちゃいました。

MGCのモデルガン、P38 MJQブローバックも一本しかなかったみたいですね。

手持ちのP38を並べるとイソップ物語の一編、正直なきこり(ヘルメースときこり)の話が頭に浮かびます。

「あなたの落としたP38は金のP38ですか、銀のP38ですか、それとも…」

正直に答えて3丁ともゲット(嘘)した管理人ですが、それぞれ良く出来ていると思います。

プロポーションも、ワルサー提供の図面から設計されたとされるマルゼン製をベンチマークとしても他の2社に不満はないですね。

スライドのホールドオープン位置に関しては、CMCがひと際後ろ寄りで一番カッコいいですけど。

(左からマルシンのモデルガン、CMCのモデルガン、マルゼンのガスガン)

そして各方面に熱烈な愛好者を持つP38、某三世の方は有名ですが…。

他にも映画フリックストーリーで稀代のヴィランとして描かれたエミール・ビュイッソンのP38への執着は印象的で、銃の調達人に「できればワルサーを頼む」と要望してしまうほど。

そして彼は正直にリクエストの理由を述べます、「俺はワルサーが好きなんだ」と…。

そんな人気者のP38に(無断で)あやかって大成功を収めたちゃっかり者…、それがベレッタ92F(マルシンのダミーカートモデルガン)。

一見、2丁の間にはまったく共通点があるように見えませんが…。

プロップアップタイプのロッキング機構はもちろんのこと、トリガーメカニズムなんかも随分パク 参考にされてますね(汗)。

両銃は遠い親戚同士と云って差し支えないと思えますが、そうは悟らせないように上手く伝統的なベレッタデザインに落とし込んでいるところは流石です。

(スライド閉鎖(ロッキング)状態)

P38自体はオワコンですが、そのロッキングシステムなどの基本メカニズムは(未だ進化が著しい)92F系に受け継がれて行くのでしょうね。

(スライドホールドオープン(ロッキング解除)状態)

前編はこちら。

フィーディングランプの角度が急過ぎて、先端に絞り込みのない純正のブローバック用カート(中)だと引っかかってしまいスムーズに装填されません。

なので先端が丸いスタンダード系(ノンBLK)カートを探したところ、マルゴーのワルサーPP用(右)がぴったんこ。

左は取り外したデトネーターです。

PP用カートは装填はスムーズだったんですが、排莢がダメでした。

ここら辺は要調整ですね。

スライドの引きが無駄に重かったので、リコイルスプリングは片側外しちゃいました。

MGCのモデルガン、P38 MJQブローバックも一本しかなかったみたいですね。

手持ちのP38を並べるとイソップ物語の一編、正直なきこり(ヘルメースときこり)の話が頭に浮かびます。

「あなたの落としたP38は金のP38ですか、銀のP38ですか、それとも…」

正直に答えて3丁ともゲット(嘘)した管理人ですが、それぞれ良く出来ていると思います。

プロポーションも、ワルサー提供の図面から設計されたとされるマルゼン製をベンチマークとしても他の2社に不満はないですね。

スライドのホールドオープン位置に関しては、CMCがひと際後ろ寄りで一番カッコいいですけど。

(左からマルシンのモデルガン、CMCのモデルガン、マルゼンのガスガン)

そして各方面に熱烈な愛好者を持つP38、某三世の方は有名ですが…。

他にも映画フリックストーリーで稀代のヴィランとして描かれたエミール・ビュイッソンのP38への執着は印象的で、銃の調達人に「できればワルサーを頼む」と要望してしまうほど。

そして彼は正直にリクエストの理由を述べます、「俺はワルサーが好きなんだ」と…。

そんな人気者のP38に(無断で)あやかって大成功を収めたちゃっかり者…、それがベレッタ92F(マルシンのダミーカートモデルガン)。

一見、2丁の間にはまったく共通点があるように見えませんが…。

プロップアップタイプのロッキング機構はもちろんのこと、トリガーメカニズムなんかも随分

両銃は遠い親戚同士と云って差し支えないと思えますが、そうは悟らせないように上手く伝統的なベレッタデザインに落とし込んでいるところは流石です。

(スライド閉鎖(ロッキング)状態)

P38自体はオワコンですが、そのロッキングシステムなどの基本メカニズムは(未だ進化が著しい)92F系に受け継がれて行くのでしょうね。

(スライドホールドオープン(ロッキング解除)状態)

2024年07月10日

やってみた!コクサイモデルガン ニューコルトパイソン6インチ 再めっき

コクサイの金属モデルガン、ニューコルトパイソン6インチです。

去年夏のBHで購入。

ニューコルトパイソンと称される真鍮めっき時代の金属パイソン(以下金パイ)で、購入した時点で金めっきはほぼハゲ落ちておりました。

コクサイの真鍮めっきは耐久性に難があるのか、経年劣化で下地のニッケルめっきが露出してしまっている個体を多く見かけます。

なので例のごとくめっき工房で筆めっき処理を施し、金色化を図りました。

この個体はニューコルトパイソンでも初期のロットらしく、比較的金属部の仕上げが良好だったのでめっきのノリも良かったです。

再めっき前に、下地に軽くヘアラインを施工。

これをやると見た目が上品でシャープになります。

作動については前オーナーによってコルト病(トリガーが引けなくなる謎の病…笑)は克服されていて、シングル/ダブルともアクションはスムーズで完璧。

この時代の金パイは動く事自体が奇跡と云われているので、これは助かります。

厚みのあるハンマースパーから察して、内部パーツは改良されたと云われている24Kめっき時代の物にコンバートされているようです。

そんな訳で既に6インチ(下、塗装仕様)を所有しているのも関わらず、増パイソンしてしまいました。

金めっきはホルスターの抜き差し等による塗装剥がれに気を遣わなくても良いので、いろいろと遊びの幅も広がります。

グリップは手持ちの実物の3rd.後期タイプを装着。

以前塗装仕様の方に付けていた時はスクリューの締め具合によってはトリガーのリセットを阻害したんですが、こちらは問題なし。

購入時、コクサイ純正と思しき木製グリップ(下)が付いてました。

全体的にぽっちゃりしているのを除けば、フォルムなど良く出来ています。

メダリオン廻りを少し面取りして、チェッカリングを追い掘りすればイイ線行くんじゃないでしょうか。

実物グリップのゴールドメダリオンはパイソン用の証。

筐体の金めっきとマッチしてグ~(謎)。

コクサイ製ニューコルトパイソンの6インチは圧倒的な重量感、正確なフォルム、完璧な刻印など奇跡の完成度だと思います。

アクションはまあ、アレですけど…。

筆めっき作業も慣れてくるにつれ、めっき液の消費率も減少傾向に。

チーフ(小型)、レミントンニューモデルアーミー(超大型)、パイソン6インチ(大型)の3丁を処理してこれだけ残っています。

(ちょっと分かり辛いですが、"用"の文字のあたりまで入っています)

対象物のボリュームにもよりますが、あと2~3丁はいけるかも…。

去年夏のBHで購入。

ニューコルトパイソンと称される真鍮めっき時代の金属パイソン(以下金パイ)で、購入した時点で金めっきはほぼハゲ落ちておりました。

コクサイの真鍮めっきは耐久性に難があるのか、経年劣化で下地のニッケルめっきが露出してしまっている個体を多く見かけます。

なので例のごとくめっき工房で筆めっき処理を施し、金色化を図りました。

この個体はニューコルトパイソンでも初期のロットらしく、比較的金属部の仕上げが良好だったのでめっきのノリも良かったです。

再めっき前に、下地に軽くヘアラインを施工。

これをやると見た目が上品でシャープになります。

作動については前オーナーによってコルト病(トリガーが引けなくなる謎の病…笑)は克服されていて、シングル/ダブルともアクションはスムーズで完璧。

この時代の金パイは動く事自体が奇跡と云われているので、これは助かります。

厚みのあるハンマースパーから察して、内部パーツは改良されたと云われている24Kめっき時代の物にコンバートされているようです。

そんな訳で既に6インチ(下、塗装仕様)を所有しているのも関わらず、増パイソンしてしまいました。

金めっきはホルスターの抜き差し等による塗装剥がれに気を遣わなくても良いので、いろいろと遊びの幅も広がります。

グリップは手持ちの実物の3rd.後期タイプを装着。

以前塗装仕様の方に付けていた時はスクリューの締め具合によってはトリガーのリセットを阻害したんですが、こちらは問題なし。

購入時、コクサイ純正と思しき木製グリップ(下)が付いてました。

全体的にぽっちゃりしているのを除けば、フォルムなど良く出来ています。

メダリオン廻りを少し面取りして、チェッカリングを追い掘りすればイイ線行くんじゃないでしょうか。

実物グリップのゴールドメダリオンはパイソン用の証。

筐体の金めっきとマッチしてグ~(謎)。

コクサイ製ニューコルトパイソンの6インチは圧倒的な重量感、正確なフォルム、完璧な刻印など奇跡の完成度だと思います。

アクションはまあ、アレですけど…。

筆めっき作業も慣れてくるにつれ、めっき液の消費率も減少傾向に。

チーフ(小型)、レミントンニューモデルアーミー(超大型)、パイソン6インチ(大型)の3丁を処理してこれだけ残っています。

(ちょっと分かり辛いですが、"用"の文字のあたりまで入っています)

対象物のボリュームにもよりますが、あと2~3丁はいけるかも…。

2024年06月20日

「俺はワルサーが好きなんだ!」 CMCモデルガン P38再び 前編

以前ショートリコイル化したCMCのP38ミリタリー ブローバック仕様をお色直ししました、の前編です。

最近入れ込んでいるめっき工房による金属モデルガンの再めっき化。

じゃCMCのP38も…、と云うことで塗装を剥離してゴールデン化を試みたんですが、金めっきが上手く定着しなかったので再び金色塗装することに(号泣)。

せめてショートパーツだけは再研磨後、腐食防止も兼ねてクロームめっき化。

せっかくバラしたので、気になっていたフィーディングランプの段差とバレルロックのタイミングもついでに調整することに。

この画像が前回の状態で、バレルとフレーム間が断崖絶壁になっており、更に3mmぐらいの隙間があります。

隙間ができる原因は、ロッキングブロックがスライドとの噛み合いを解くタイミングが想定より早いため。

いろいろ検討した結果、指先の隙間の寸法だけロッキングブロックに肉盛りしてやればOKっぽいので…。

ロッキングブロックの両脇に肉盛り用ガイドとしてプラバンを瞬着で貼り付け…。

ジーナス(金属パテ)を盛りーの…。

硬化後、ガイドに沿ってやすりで削りーの…、で形を整えます。

耐久性ですが、手動でのスライド操作くらいなら問題はなさそう。

他にもガタ取りで養生テープを貼り付けたりして…。

隙間は1mmぐらいまで詰められました。

ショートリコイルが再現されているCMCのP38スタンダード(ノンBLK)モデルもこれくらいの隙間はあるのでこれでヨシとします。

バレルのフィーディングランプは下方向に削り込んでフレーム側のランプと面一化。

そもそも実銃のランプはこんな急角度ではなく、もっとフラットでジャムも少なそうな形状なんですけどね。

後編へ続きます。

最近入れ込んでいるめっき工房による金属モデルガンの再めっき化。

じゃCMCのP38も…、と云うことで塗装を剥離してゴールデン化を試みたんですが、金めっきが上手く定着しなかったので再び金色塗装することに(号泣)。

せめてショートパーツだけは再研磨後、腐食防止も兼ねてクロームめっき化。

せっかくバラしたので、気になっていたフィーディングランプの段差とバレルロックのタイミングもついでに調整することに。

この画像が前回の状態で、バレルとフレーム間が断崖絶壁になっており、更に3mmぐらいの隙間があります。

隙間ができる原因は、ロッキングブロックがスライドとの噛み合いを解くタイミングが想定より早いため。

いろいろ検討した結果、指先の隙間の寸法だけロッキングブロックに肉盛りしてやればOKっぽいので…。

ロッキングブロックの両脇に肉盛り用ガイドとしてプラバンを瞬着で貼り付け…。

ジーナス(金属パテ)を盛りーの…。

硬化後、ガイドに沿ってやすりで削りーの…、で形を整えます。

耐久性ですが、手動でのスライド操作くらいなら問題はなさそう。

他にもガタ取りで養生テープを貼り付けたりして…。

隙間は1mmぐらいまで詰められました。

ショートリコイルが再現されているCMCのP38スタンダード(ノンBLK)モデルもこれくらいの隙間はあるのでこれでヨシとします。

バレルのフィーディングランプは下方向に削り込んでフレーム側のランプと面一化。

そもそも実銃のランプはこんな急角度ではなく、もっとフラットでジャムも少なそうな形状なんですけどね。

後編へ続きます。

2024年06月01日

KSCモデルガン コルトMK-V キングコブラ 4in アルティミットシルバー

KSCのモデルガン、コルトMK-V キングコブラ 4in アルティミットシルバーです。

昨日(5/31)めでたくKSCよりブラックABSモデルが再販されましたが、 便乗 記念して記事をアップします(笑)。

去年の夏のBHにて購入。

黎明期のKSCを支えたキングコブラ(以下キンコ)、気合の入れ方も尋常でなくバリエーションも多岐にわたります。

アルティミットシルバーはABSにクロームめっきを丁重に施し、実銃に存在するブライトステンレスフィニッシュを再現したバージョン。

ABSと云う材質ゆえ、スッカスカに軽いのを除けば相変わらず素晴らしい再現度を誇ります。

刮目すべきはファイアリングピンのブッシングが別パーツになっていること。

普及版の価格のリボルバーでここまでリアルに再現したものは他に思い当たるものがなく、KSCキンコの売りの一つですね。

ACROタイプのリアサイトなども、分解してみると他社のACROより明らかにパーツ数が多いです。

KSCのキンコファミリーは複数のブランドの実物グリップを採用しており、バリアントによって使い分けています。

アルティミットシルバーはホーグのラバーグリップが付いていますが、右側の鏡のようなフレーム平面部を覆い隠してしまうのがもったいない…。

鏡のように美しい平面部をフルに露出させたいなら、マルベリーフィールドのサービス木グリ一択。

でもルックス的にこのグリップはないかな…。

折衷案としてキンコのレギュラー品に付いているパックマイヤーのグリッパーを装着。

やはりキンコにはグリッパーが一番似合いますね。

メダリオンはパックマイヤーオリジナルを外して、余っていたパイソンプラグリのゴールドランパントと入れ替えてやったら華やかになりました。

光と影(特に意味なし…)。

HWの4インチと。

V(ファイブ)型に並べてみました(別に意味なし…)。

昨日(5/31)めでたくKSCよりブラックABSモデルが再販されましたが、

去年の夏のBHにて購入。

黎明期のKSCを支えたキングコブラ(以下キンコ)、気合の入れ方も尋常でなくバリエーションも多岐にわたります。

アルティミットシルバーはABSにクロームめっきを丁重に施し、実銃に存在するブライトステンレスフィニッシュを再現したバージョン。

ABSと云う材質ゆえ、スッカスカに軽いのを除けば相変わらず素晴らしい再現度を誇ります。

刮目すべきはファイアリングピンのブッシングが別パーツになっていること。

普及版の価格のリボルバーでここまでリアルに再現したものは他に思い当たるものがなく、KSCキンコの売りの一つですね。

ACROタイプのリアサイトなども、分解してみると他社のACROより明らかにパーツ数が多いです。

KSCのキンコファミリーは複数のブランドの実物グリップを採用しており、バリアントによって使い分けています。

アルティミットシルバーはホーグのラバーグリップが付いていますが、右側の鏡のようなフレーム平面部を覆い隠してしまうのがもったいない…。

鏡のように美しい平面部をフルに露出させたいなら、マルベリーフィールドのサービス木グリ一択。

でもルックス的にこのグリップはないかな…。

折衷案としてキンコのレギュラー品に付いているパックマイヤーのグリッパーを装着。

やはりキンコにはグリッパーが一番似合いますね。

メダリオンはパックマイヤーオリジナルを外して、余っていたパイソンプラグリのゴールドランパントと入れ替えてやったら華やかになりました。

光と影(特に意味なし…)。

HWの4インチと。

V(ファイブ)型に並べてみました(別に意味なし…)。

2024年05月10日

タナカモデルガン Kar98k

タナカのモデルガン、Kar98kです。

ガーランドや38式騎兵銃以来、長物沼にズブズブの管理人ですが、お次は近代ボルトアクションの祖であるKar98kと来るのは自明の理。

CMCかタナカのKar98kを狙ってあちこちに網を張ってたんですが、ヤフオクで個人の方が出品したタナカの格安物件を発見。

軽く競り合いましたが、それでも送料入れても30K以下に収まったのはラッキーでした。

未発火、スリング、取説付きで程度も上々。

但しカートリッジが付属していなかったので、上野のシカゴ連隊で8mmモーゼルのダミーカート5発セットx2を購入。

こんなコトもあろうかとストリッパークリップは去年夏のVショーで5個を購入済みでした。

クリップによるダミーカートの装填はスムーズで、この後ボルトを押し込めば装填と同時にストリッパークリップは弾き飛ばされます。

しかし排莢の調子はイマイチ。

理由はボルトヘッドと薬莢のヘッドの噛み合いが緩いため。

画像だとちゃんと噛み合って見えますが実際はユルユルです。

純正カートだと調子イイんでしょうかね。

…と云うことで、GW中のVショーでタナカ純正カートを上手いことゲット。

結果「カキーン」と調子よくエジェクトするのを確認しました。

2024年5月11日追記:

よく見ると、このカート38式/99式用みたいです。

(98k用に比べて弾頭部が若干短い)

バットプレートはCMC刻印入りなので、この個体は初期の生産分と思われます。

これはこれでCMCの忘れ形見的な趣があるので気に入っています。

金属部の仕上げは総じてCMC時代より良い印象ですが、フィニッシュが色気のない黒染めだったので軽く一皮剝いて仕上げ直しました。

こうすると、あちこちに打ってある刻印がクッキリと浮かび上がります。

ストックにもプルーフマーク(バッフェンアムト)の押印あり。

ストックで気になったのが木部の色味が妙に白っぽいこと。

おまけに光沢もなく、オイルステイン塗布でもケチったのかはっきり言って安っぽいです。

なので爆裂祭で何となく買っておいたワトコカラーオイル(ダークウォルナット)と云うオイルステインで着色しましたが、まだ白っぽいですね。

チャンバー上の"bnz"刻印はステアー社製を表すそう。

"43"の刻印もあるので、1943年製造のステアー社製と云う設定ですね。

マガジンフォロアープレートは後部の穴から弾頭の先っちょなどを差し込んでストッパーを解除しながら、後方に移動させると外れます。

ワンタッチで脱着できる38式に比べて、残弾の抜き取りは少し面倒ですね。

(38式はワンタッチ過ぎて戦闘中に外れちゃいそうな気もしますが…)

フロントバンドの構造などモデルガンなりのアレンジが有るものの、見た目は良く再現されているフロント廻り。

クリーニングロッドは38式同様ねじ込み式のダミーです。

コストの問題なんでしょうが、38式同様ボルトストップスプリングが無粋なねじで固定されてしまっているのが残念と云えば残念。

ボルトハンドルを跳ね上げることでファイアリングピンがコッキングされるコックオンオープニングが特徴の98k。

それを体験することが98kの購入目的の一つでしたが、やはりハンドル跳ね上げ時はそれなりに抵抗と重みを感じます。

細身で優雅さすら感じる38式小銃に比べると、ジャーマン的な力強さに溢れる98k。

かと言ってM1ガーランドのように手に余るほどではない絶妙なバランス感が、近代ボルトアクションライフルの先駆けと感じさせます。

Kar98kはフルサイズのGew98を短小化したカービン(騎兵銃)ですが、同じカービンカテゴリーの38式騎兵銃よりは幾分ロング。

その差は使用する弾薬によるものです。

左は8mmモーゼル(7.92mm x 59)で、右の38式実包(6.5mm x 50)より一回り大きいです。

初活力も8mmモーゼルの方が約50%ほど上回っているので、そのパワーを鑑みるとこれ以上の短小化はバランスの悪化を招くんでしょうね。

(更に短小化したG33/40、通称マウンテントルーパーとかはありますが…)

38式実包の弾頭が妙に長いのは、小径で軽くなってしまう弾頭重量を長くすることで補っているためです。

パワフルさでは劣りますが、小径のメリットもあり空気抵抗が小さいので弾道がより低伸(真っすぐ飛ぶ)するようになります。

で終了…、と思ったんですが、ストックの白さが気になってしょうがないので再び分解して数回ワトコで色付けしました。

ワトコは容量もたっぷりあり(200ml)大きな面積に塗るには適していて、買っておいて良かったです。

10回ぐらい重ね塗りしたら大分落ち着いた色味になり、加えて深みも出てイイ感じになりました。

ガーランドや38式騎兵銃以来、長物沼にズブズブの管理人ですが、お次は近代ボルトアクションの祖であるKar98kと来るのは自明の理。

CMCかタナカのKar98kを狙ってあちこちに網を張ってたんですが、ヤフオクで個人の方が出品したタナカの格安物件を発見。

軽く競り合いましたが、それでも送料入れても30K以下に収まったのはラッキーでした。

未発火、スリング、取説付きで程度も上々。

但しカートリッジが付属していなかったので、上野のシカゴ連隊で8mmモーゼルのダミーカート5発セットx2を購入。

こんなコトもあろうかとストリッパークリップは去年夏のVショーで5個を購入済みでした。

クリップによるダミーカートの装填はスムーズで、この後ボルトを押し込めば装填と同時にストリッパークリップは弾き飛ばされます。

しかし排莢の調子はイマイチ。

理由はボルトヘッドと薬莢のヘッドの噛み合いが緩いため。

画像だとちゃんと噛み合って見えますが実際はユルユルです。

純正カートだと調子イイんでしょうかね。

…と云うことで、GW中のVショーでタナカ純正カートを上手いことゲット。

結果「カキーン」と調子よくエジェクトするのを確認しました。

2024年5月11日追記:

よく見ると、このカート38式/99式用みたいです。

(98k用に比べて弾頭部が若干短い)

バットプレートはCMC刻印入りなので、この個体は初期の生産分と思われます。

これはこれでCMCの忘れ形見的な趣があるので気に入っています。

金属部の仕上げは総じてCMC時代より良い印象ですが、フィニッシュが色気のない黒染めだったので軽く一皮剝いて仕上げ直しました。

こうすると、あちこちに打ってある刻印がクッキリと浮かび上がります。

ストックにもプルーフマーク(バッフェンアムト)の押印あり。

ストックで気になったのが木部の色味が妙に白っぽいこと。

おまけに光沢もなく、オイルステイン塗布でもケチったのかはっきり言って安っぽいです。

なので爆裂祭で何となく買っておいたワトコカラーオイル(ダークウォルナット)と云うオイルステインで着色しましたが、まだ白っぽいですね。

チャンバー上の"bnz"刻印はステアー社製を表すそう。

"43"の刻印もあるので、1943年製造のステアー社製と云う設定ですね。

マガジンフォロアープレートは後部の穴から弾頭の先っちょなどを差し込んでストッパーを解除しながら、後方に移動させると外れます。

ワンタッチで脱着できる38式に比べて、残弾の抜き取りは少し面倒ですね。

(38式はワンタッチ過ぎて戦闘中に外れちゃいそうな気もしますが…)

フロントバンドの構造などモデルガンなりのアレンジが有るものの、見た目は良く再現されているフロント廻り。

クリーニングロッドは38式同様ねじ込み式のダミーです。

コストの問題なんでしょうが、38式同様ボルトストップスプリングが無粋なねじで固定されてしまっているのが残念と云えば残念。

ボルトハンドルを跳ね上げることでファイアリングピンがコッキングされるコックオンオープニングが特徴の98k。

それを体験することが98kの購入目的の一つでしたが、やはりハンドル跳ね上げ時はそれなりに抵抗と重みを感じます。

細身で優雅さすら感じる38式小銃に比べると、ジャーマン的な力強さに溢れる98k。

かと言ってM1ガーランドのように手に余るほどではない絶妙なバランス感が、近代ボルトアクションライフルの先駆けと感じさせます。

Kar98kはフルサイズのGew98を短小化したカービン(騎兵銃)ですが、同じカービンカテゴリーの38式騎兵銃よりは幾分ロング。

その差は使用する弾薬によるものです。

左は8mmモーゼル(7.92mm x 59)で、右の38式実包(6.5mm x 50)より一回り大きいです。

初活力も8mmモーゼルの方が約50%ほど上回っているので、そのパワーを鑑みるとこれ以上の短小化はバランスの悪化を招くんでしょうね。

(更に短小化したG33/40、通称マウンテントルーパーとかはありますが…)

38式実包の弾頭が妙に長いのは、小径で軽くなってしまう弾頭重量を長くすることで補っているためです。

パワフルさでは劣りますが、小径のメリットもあり空気抵抗が小さいので弾道がより低伸(真っすぐ飛ぶ)するようになります。

で終了…、と思ったんですが、ストックの白さが気になってしょうがないので再び分解して数回ワトコで色付けしました。

ワトコは容量もたっぷりあり(200ml)大きな面積に塗るには適していて、買っておいて良かったです。

10回ぐらい重ね塗りしたら大分落ち着いた色味になり、加えて深みも出てイイ感じになりました。

2024年04月20日

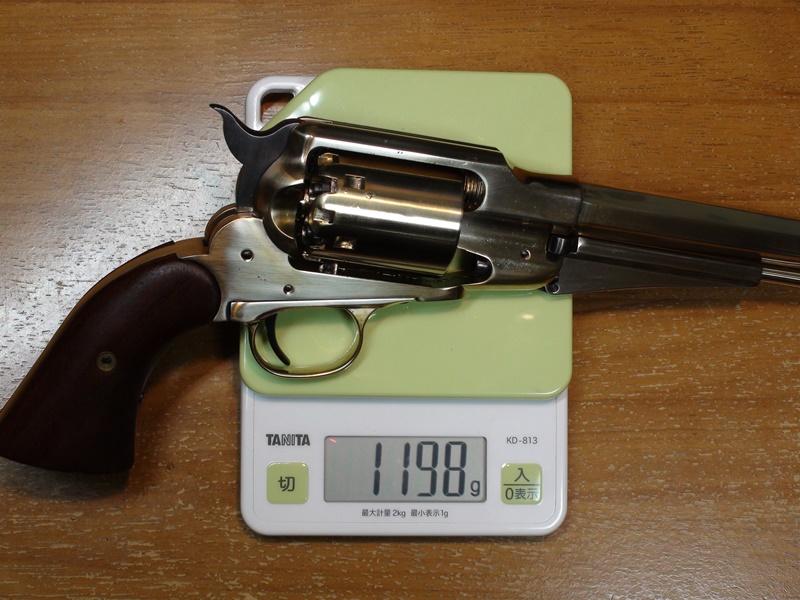

タナカモデルガン レミントン ニューモデル アーミー 後編

タナカのモデルガン、レミントン ニューモデル アーミーの後編です。

前編はこちら

完成してみるとピーメ(コルトシングルアクションアーミー)とはまた違う存在感に圧倒されます。

フレームなど金属の塊だし、ノンフルートのシリンダーもみっちり身が詰まっていて何よりデカい。

ハンマーの腐食部分など、思いがけずにビンテージ感が醸し出されて良い雰囲気…。

下からの眺めも伸びやかでメカメカしいのが魅力。

木製グリップはデフォルトで装備されていたみたいです。

5年ぐらい前にアキバの中古店で入手済みだったCMC純正アルミ缶入りニップルキャップ、確か3Kほどでした。

ニップルからシリンダー内は貫通しており、ニップルキャップに火薬を仕込んで発火させればガスはシリンダー前面に抜けます。

力強くキャップを叩く、ソリッドなハンマー。

ローディングレバーはこの角度で止まってしまい、弾込め用のプランジャーがシリンダー穴に収まることはありません。

安全対策なんでしょうね。

通常のリボルバーと違いシリンダー前面に52年規制用のスリットが入っています。

ローディングレバーを降ろし、シリンダーピンを前方に引けばシリンダーを素早くリリースできるのはアーミーならではの楽しいギミック。

映画ペイルライダーでイーストウッドがアーミー(金属薬莢モデルでしたが)のリロード場面でシリンダーごと手早く交換していました。

ピーメにはできない芸当です。

もう一つピーメに出来ない芸当、シリンダーにセフティノッチが刻まれており、ハンマーノーズをそこに落としておけば装填したままでも安全にキャリーすることができます。

ピーメはキャリー時には安全対策として一発抜く必要があるので、フル装填のままキャリーできるのは大きなメリット。

またグリップまで一体式の高剛性ソリッドフレームなので、弾が尽きた後こん棒替わりに使うシチュエーションではピーメより頼りになるかもです。

ピーメ(上、タナカガスガン)って、アーミーに比べると工業製品としてとてもシンプルで洗練されています。

逆に云えば、そんな扱い辛くて野暮ったいところがアーミーの大きな魅力ですね。

前編はこちら

完成してみるとピーメ(コルトシングルアクションアーミー)とはまた違う存在感に圧倒されます。

フレームなど金属の塊だし、ノンフルートのシリンダーもみっちり身が詰まっていて何よりデカい。

ハンマーの腐食部分など、思いがけずにビンテージ感が醸し出されて良い雰囲気…。

下からの眺めも伸びやかでメカメカしいのが魅力。

木製グリップはデフォルトで装備されていたみたいです。

5年ぐらい前にアキバの中古店で入手済みだったCMC純正アルミ缶入りニップルキャップ、確か3Kほどでした。

ニップルからシリンダー内は貫通しており、ニップルキャップに火薬を仕込んで発火させればガスはシリンダー前面に抜けます。

力強くキャップを叩く、ソリッドなハンマー。

ローディングレバーはこの角度で止まってしまい、弾込め用のプランジャーがシリンダー穴に収まることはありません。

安全対策なんでしょうね。

通常のリボルバーと違いシリンダー前面に52年規制用のスリットが入っています。

ローディングレバーを降ろし、シリンダーピンを前方に引けばシリンダーを素早くリリースできるのはアーミーならではの楽しいギミック。

映画ペイルライダーでイーストウッドがアーミー(金属薬莢モデルでしたが)のリロード場面でシリンダーごと手早く交換していました。

ピーメにはできない芸当です。

もう一つピーメに出来ない芸当、シリンダーにセフティノッチが刻まれており、ハンマーノーズをそこに落としておけば装填したままでも安全にキャリーすることができます。

ピーメはキャリー時には安全対策として一発抜く必要があるので、フル装填のままキャリーできるのは大きなメリット。

またグリップまで一体式の高剛性ソリッドフレームなので、弾が尽きた後こん棒替わりに使うシチュエーションではピーメより頼りになるかもです。

ピーメ(上、タナカガスガン)って、アーミーに比べると工業製品としてとてもシンプルで洗練されています。

逆に云えば、そんな扱い辛くて野暮ったいところがアーミーの大きな魅力ですね。

2024年04月01日

タナカモデルガン レミントン ニューモデル アーミー 前編

タナカのモデルガン、レミントン ニューモデル アーミーの前編です。

元箱はHWSのもので、タナカオリジナルではありません。

9年ほど前のVショーで、当時良くイベントに出店されていたグリップ職人さんのお店で購入。

確か付属品一切なしで15K程で、パーカッションに興味があったので買った記憶があります。

保存用にHWSの元箱をオクで落としたところキットモデルの取説が同梱されていて、分解組立てする上でとても参考になりました。

金属アーミーは元々CMCから販売されていた物を、同社が廃業後にタナカに受け継がれて22Kめっき仕様としてリメイクされたものです。

バレル上面に刻印が入っていますが、CMC版ではバレルの側面に入っていました。

購入したものの、結構な金めっきのハゲ落ちっぷり(下画像)に金色化を構想すること幾年月…。

管理人的にちょっと前まで金色化は塗装一択だったんですが、最近筆めっきという選択肢ができたのでそちらを採用。

例によってめっき工房を使用して金めっきを施工。

対象物をクリップで挟んで、めっき液を含ませた筆先をぬりぬりすると通電し、めっき成分が定着する仕組み。

筆めっきの施工は塗装と違って臭いが発生しないので、家人の白い目(汗…)を気にしなくて良いのは助かります。

また、寒い日でも自分の部屋でぬくぬくと作業できるのが良いですね。

タナカのアーミーは金属部の仕上げが良く、下地のニッケルめっきも分厚いです。

ニッケルの成分に因るものか、金めっきの定着性はコクサイより良い印象です。

ただ数ヵ所めっき剥がれがあったので、金粉でタッチアップしました。

ハンマー等の亜鉛製のショートパーツは結構表面が荒れてて、一部腐食している個所もあったので仕上げ直しました。

ニッケルめっき液を購入したので、ショートパーツはクロームシルバー化しようと画策。

しかしポリッシュ後、亜鉛の地肌に筆めっきするとダークシルバーになってしまいましたが、これはこれでシブい色合いなのでこのままに。

後編に続きます。

元箱はHWSのもので、タナカオリジナルではありません。

9年ほど前のVショーで、当時良くイベントに出店されていたグリップ職人さんのお店で購入。

確か付属品一切なしで15K程で、パーカッションに興味があったので買った記憶があります。

保存用にHWSの元箱をオクで落としたところキットモデルの取説が同梱されていて、分解組立てする上でとても参考になりました。

金属アーミーは元々CMCから販売されていた物を、同社が廃業後にタナカに受け継がれて22Kめっき仕様としてリメイクされたものです。

バレル上面に刻印が入っていますが、CMC版ではバレルの側面に入っていました。

購入したものの、結構な金めっきのハゲ落ちっぷり(下画像)に金色化を構想すること幾年月…。

管理人的にちょっと前まで金色化は塗装一択だったんですが、最近筆めっきという選択肢ができたのでそちらを採用。

例によってめっき工房を使用して金めっきを施工。

対象物をクリップで挟んで、めっき液を含ませた筆先をぬりぬりすると通電し、めっき成分が定着する仕組み。

筆めっきの施工は塗装と違って臭いが発生しないので、家人の白い目(汗…)を気にしなくて良いのは助かります。

また、寒い日でも自分の部屋でぬくぬくと作業できるのが良いですね。

タナカのアーミーは金属部の仕上げが良く、下地のニッケルめっきも分厚いです。

ニッケルの成分に因るものか、金めっきの定着性はコクサイより良い印象です。

ただ数ヵ所めっき剥がれがあったので、金粉でタッチアップしました。

ハンマー等の亜鉛製のショートパーツは結構表面が荒れてて、一部腐食している個所もあったので仕上げ直しました。

ニッケルめっき液を購入したので、ショートパーツはクロームシルバー化しようと画策。

しかしポリッシュ後、亜鉛の地肌に筆めっきするとダークシルバーになってしまいましたが、これはこれでシブい色合いなのでこのままに。

後編に続きます。

2024年03月01日

やってみた!コクサイモデルガン M36チーフスペシャル 再めっき

金めっきがハゲ気味だったコクサイの金属モデルガンM36チーフを、筆めっきで金色化しました。

このチーフは、2000年代初頭にコクサイが金属リボルバーを24Kめっきで精力的にリニューアルしていた頃に、今は亡きマルゴーで購入したもの。

20数年も経過しているので金めっきも薄っすらとハゲ気味になり、何らかの対策が必要です。

金色スプレー塗装も考えたんですが、それも芸がないし…。

つべでめっき工房を使って金属モデルガンを金色化している人たちがいて、皆さん上手にめっきされているのは以前より気になっていました。

めっき工房とは、メーカーの説明によると「乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具」だそうです。

ある日めっき工房の本体がメルカリで3K+税で出品されていたので、これ幸いとポチりました。

フルセットではないものの、作業に必要なものは一通り付属していてお試しで使うにはおあつらえ向きな内容。

めっき工房の基本セットは要らない付属品が多く、価格もそれなりに高価なので中々購入に踏み切れませんでした。

購入後、ふたを開けてみると電源である9Vの6P電池が充電タイプに替えられているのを発見、この電池だけでも2Kぐらいするのでラッキーでした。

充電器だけを近所の家電量販店で購入。

めっき液の付属がなかったのもむしろ好都合で、使う物だけをメーカーHPから直接購入しました。

今回使用するのは金めっきの"厚付けタイプ"で、ネット情報だと標準タイプより厚付けタイプの方がめっきのノリが段違いに良いみたいです。

値段も段違いですが…。

コクサイの24Kめっき仕様のモデルガンは、金属部の入念な仕上げに加えて分厚いニッケルめっきが丁重にかかっています。

なので、脱脂さえしっかりやれば金めっきのノリも良いのでは…、と踏んで作業開始。

以下の画像は再めっき完了したチーフです。

つべを参考に作業を開始したものの、最初のうちはなかなかめっきが定着せずに苦戦…。

(作業に夢中になっていたので作業中の写真はありません…汗)

何度かやり直し、ある程度コツを掴んでくるうちに「まあまあじゃない?」と自己満足に浸れるぐらいにはめっき定着に成功。

客観的に見て、「これはゴールドです!」と胸を張れるぐらいには金色化(笑)。

元の24Kめっきみたいにキラキラしたまばゆさはないですが、雰囲気は往年のコクサイの真鍮めっき(の新品の時)みたいなイメージですかねぇ。

管理人的に、24Kめっきは傷(スクラッチ)が付き易かったりボテッとした感じがあまり好きではなかったんですが、筆めっきはすっきりとして傷も付き難いようです。

ニッケルの下地にあらかじめヘアラインを付けておくとシャープな感じに仕上がります。

慣れないのでめっき液を半分近く消費してしまいましたが、慣れればチーフのサイズだったら1/3ぐらいの使用量で済むのではないでしょうか。

コクサイの金属チーフはカッコいいので大のお気に入り。

リアルさから云えばタナカ(下、M60モデルガン)なんでしょうが、コクサイはデフォルメのさじ加減が絶妙です。

めっき工房は中々使えることは分かったんですが、めっき液の賞味期限(メーカー推奨は開封から一ヶ月)があり、ちょっとせわしないのが難点でしょうか。

そんな訳で、期限内に使い切るために怒涛の勢いで金色化に邁進しています(笑)。

このチーフは、2000年代初頭にコクサイが金属リボルバーを24Kめっきで精力的にリニューアルしていた頃に、今は亡きマルゴーで購入したもの。

20数年も経過しているので金めっきも薄っすらとハゲ気味になり、何らかの対策が必要です。

金色スプレー塗装も考えたんですが、それも芸がないし…。

つべでめっき工房を使って金属モデルガンを金色化している人たちがいて、皆さん上手にめっきされているのは以前より気になっていました。

めっき工房とは、メーカーの説明によると「乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具」だそうです。

ある日めっき工房の本体がメルカリで3K+税で出品されていたので、これ幸いとポチりました。

フルセットではないものの、作業に必要なものは一通り付属していてお試しで使うにはおあつらえ向きな内容。

めっき工房の基本セットは要らない付属品が多く、価格もそれなりに高価なので中々購入に踏み切れませんでした。

購入後、ふたを開けてみると電源である9Vの6P電池が充電タイプに替えられているのを発見、この電池だけでも2Kぐらいするのでラッキーでした。

充電器だけを近所の家電量販店で購入。

めっき液の付属がなかったのもむしろ好都合で、使う物だけをメーカーHPから直接購入しました。

今回使用するのは金めっきの"厚付けタイプ"で、ネット情報だと標準タイプより厚付けタイプの方がめっきのノリが段違いに良いみたいです。

値段も段違いですが…。

コクサイの24Kめっき仕様のモデルガンは、金属部の入念な仕上げに加えて分厚いニッケルめっきが丁重にかかっています。

なので、脱脂さえしっかりやれば金めっきのノリも良いのでは…、と踏んで作業開始。

以下の画像は再めっき完了したチーフです。

つべを参考に作業を開始したものの、最初のうちはなかなかめっきが定着せずに苦戦…。

(作業に夢中になっていたので作業中の写真はありません…汗)

何度かやり直し、ある程度コツを掴んでくるうちに「まあまあじゃない?」と自己満足に浸れるぐらいにはめっき定着に成功。

客観的に見て、「これはゴールドです!」と胸を張れるぐらいには金色化(笑)。

元の24Kめっきみたいにキラキラしたまばゆさはないですが、雰囲気は往年のコクサイの真鍮めっき(の新品の時)みたいなイメージですかねぇ。

管理人的に、24Kめっきは傷(スクラッチ)が付き易かったりボテッとした感じがあまり好きではなかったんですが、筆めっきはすっきりとして傷も付き難いようです。

ニッケルの下地にあらかじめヘアラインを付けておくとシャープな感じに仕上がります。

慣れないのでめっき液を半分近く消費してしまいましたが、慣れればチーフのサイズだったら1/3ぐらいの使用量で済むのではないでしょうか。

コクサイの金属チーフはカッコいいので大のお気に入り。

リアルさから云えばタナカ(下、M60モデルガン)なんでしょうが、コクサイはデフォルメのさじ加減が絶妙です。

めっき工房は中々使えることは分かったんですが、めっき液の賞味期限(メーカー推奨は開封から一ヶ月)があり、ちょっとせわしないのが難点でしょうか。

そんな訳で、期限内に使い切るために怒涛の勢いで金色化に邁進しています(笑)。

2024年02月19日

コクサイモデルガン S&W M19コンバットマグナム 6インチ

コクサイの金属モデルガン、S&W M19コンバットマグナム 6インチです。

去年夏のBHで購入。

真鍮めっき時代の物で、元箱に印刷された価格(¥8800)を見ると80年代後半の比較的初期のロット品のようです。

(90年代に入ると¥1000ほど値上げします)

幸いな事に、最初期のロットにデカデカと入っていたサイドプレートのSMG刻印はありません。

めっきの金色が落ちてしまったためか、前オーナーの手でクリアーイエローが塗りたくってありました。

まずはIPAにドブ付けしてクリアーイエローを剥離。

金色化にあたり、今回はクリアーイエローでの再塗装を決断。

初期ロットで金属表面の仕上げが比較的良好なので、どうせならそれを生かします。

初挑戦のクリアーイエロー仕上げですが、ゴールド塗装よりは手間がかからなくてお手軽ですね。

但し、下のM19 2.5インチのゴールド塗装より塗膜が薄いので耐久性は劣るかもしれません。

ゴールド塗装はなにげに丈夫で、リボルバーの泣き所であるシリンダーストップの筋傷(ドラッグマーク)も今のところ付きません。

まあ、でも少々ポッテリしてしまうゴールド塗装よりシャープな風合いだし、見た目もオリジナルの真鍮めっきに近い感じです。

ちょっと黄色味が強くて安っぽく感じるところもありますが…。

グリップはふた昔ぐらい前に蒲田のお店で買った、CMC製(と値札に書いてあった)コンバットグリップ。

確か2Kぐらいだったと思います。

CMCのKフレ用だからかバックストラップのラインが微妙に合ってませんが気にしない…。

メダリオンは一度外してグリップとツライチにしてあります。

トリガーとハンマーは例によってコクサイ特有の分厚いめっきで覆われていました。

さらにツールマークも深々と入っており、#180ぐらいの粗目のペーパーで腕も折れよと削りまくりましたがどちらも完全には落とせてません。

なのでケースハードンもキレが悪いです(笑)。

ついでに形状もシャープにしてメリハリを付けました。

若い頃は、無駄に長い6インチのリボルバーなぞ眼中になかった管理人…。

近ごろ魅力的に思えるようになって来たのは「長い物には巻かれろ」と云う人生訓のおかげでしょうか。

去年夏のBHで購入。

真鍮めっき時代の物で、元箱に印刷された価格(¥8800)を見ると80年代後半の比較的初期のロット品のようです。

(90年代に入ると¥1000ほど値上げします)

幸いな事に、最初期のロットにデカデカと入っていたサイドプレートのSMG刻印はありません。

めっきの金色が落ちてしまったためか、前オーナーの手でクリアーイエローが塗りたくってありました。

まずはIPAにドブ付けしてクリアーイエローを剥離。

金色化にあたり、今回はクリアーイエローでの再塗装を決断。

初期ロットで金属表面の仕上げが比較的良好なので、どうせならそれを生かします。

初挑戦のクリアーイエロー仕上げですが、ゴールド塗装よりは手間がかからなくてお手軽ですね。

但し、下のM19 2.5インチのゴールド塗装より塗膜が薄いので耐久性は劣るかもしれません。

ゴールド塗装はなにげに丈夫で、リボルバーの泣き所であるシリンダーストップの筋傷(ドラッグマーク)も今のところ付きません。

まあ、でも少々ポッテリしてしまうゴールド塗装よりシャープな風合いだし、見た目もオリジナルの真鍮めっきに近い感じです。

ちょっと黄色味が強くて安っぽく感じるところもありますが…。

グリップはふた昔ぐらい前に蒲田のお店で買った、CMC製(と値札に書いてあった)コンバットグリップ。

確か2Kぐらいだったと思います。

CMCのKフレ用だからかバックストラップのラインが微妙に合ってませんが気にしない…。

メダリオンは一度外してグリップとツライチにしてあります。

トリガーとハンマーは例によってコクサイ特有の分厚いめっきで覆われていました。

さらにツールマークも深々と入っており、#180ぐらいの粗目のペーパーで腕も折れよと削りまくりましたがどちらも完全には落とせてません。

なのでケースハードンもキレが悪いです(笑)。

ついでに形状もシャープにしてメリハリを付けました。

若い頃は、無駄に長い6インチのリボルバーなぞ眼中になかった管理人…。

近ごろ魅力的に思えるようになって来たのは「長い物には巻かれろ」と云う人生訓のおかげでしょうか。

2024年02月01日

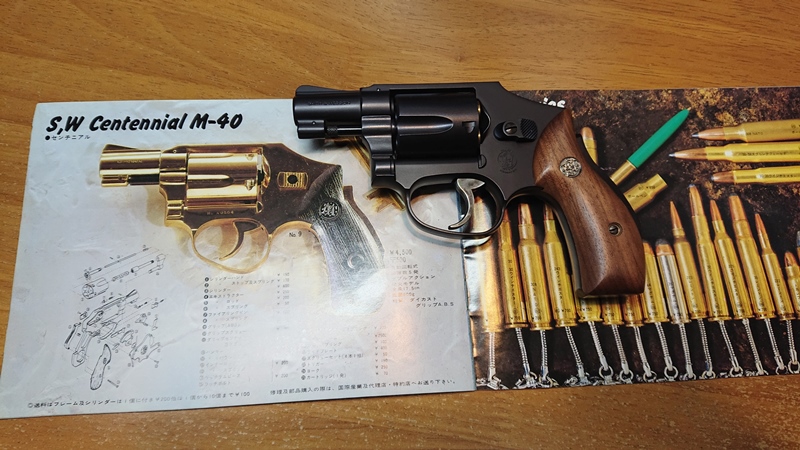

タナカモデルガン S&W M40センチ二アル

タナカのモデルガン、S&W M40センチ二アルです。

初回ロットのABS樹脂バージョンを2022年夏のBHで入手。

いきなり話は飛びますが、画像は70年代の中ごろに入手した日本高級玩具小売商組合(NKG)発行のモデルガンカタログVol.7。

NKGとはMGCが直営店以外にモデルガンを卸さなくなった為、それに対抗するためMGC以外のモデルガンメーカーが集結した組合だそう。

この頃のトイガン業界はMGCとNKG勢に二分され、仁義なき戦いを繰り広げていたみたいですね。

そのカタログに掲載された国際産業のセンチ二アルは、中学生だった管理人にとって憧れの一品でした。

しかし一度も見かけることなく今に至ります。

今考えると目黒にあったらしい直営店に行けば買えたのかもしれませんが…。

モノ自体はMGCのデッドコピーだったらしいことを大人になって知りました。

これは1976年頃の国際産業のカタログですが、眩いばかりに光り輝くこがね色のセンチが掲載されています。

そんな中坊時代の甘酸っぱい思い出に浸りつつ手にしたタナカのセンチ。

相変わらず完璧なプロポーションと確実なアクションで、文句の付けようがありません。

タナカセンチのモデルガンは初回ロットからリアル(USA)刻印だったみたいで得した気分。

リコイルシールドにハンマーノーズブッシングっぽい表現(丸モールド)がされてるのも素晴らしい。

ハンマーノーズが突き出る穴が円形だったら完璧でした。

5発同梱されているカートリッジは3ピースタイプでヘッドスタンプ(R-P 38SPL)入りです。

仕上げ直しにあたってパーティングラインは僅かしかなかったし、ABS製にも拘らず平面もバッチリ出ていたので面出し作業は楽でした。

ABS材は粘りがあって削りにくいのでこれは助かります。

2015年のVショーであまりの安さ(2K!)に取り敢えず押さえておいたタナカ純正のロングホーングリップが生きる時が来ました。

タナカの腕っこきの木工職人が手掛けたのか、息を飲む仕上がり…。

しかし純正プラグリに仕込まれていたウエイトが使えなくなってしまったので、ABS故スカスカだった重量がさらに45gも軽くなってしまいました(涙)。

実銃のM40(スチール製)は595g、M42(軽合金製)は408gと実銃自体が軽いのでここは気にしないことにしましょう…。

レモン搾りと仇名されるセンチの最大の特徴、バックストラップのグリップセフティ。

ダブルアクションオンリーのリボルバーにグリップセフティが必要かは?ですが、そう思った人のために押し込んだ状態(キャンセル状態)にセットすることも可能。

いずれにせよ、これが無いとビジュアル的に物足りないのは間違いありません。

S&Wとしては、いにしえの.38セフティ ハンマーレスをオマージュしたんでしょうけど。

センチはチーフス・スペシャル(右、タナカモデルガンM60)に比べてバックストラップが上方に延長されています。

これによって、よりハイグリップできることで反動も抑え込め、連射時のコントロールに有利な気がします。

センチのハンマーレスフレームはM442等に引き継がれ、未だS&Wの現行商品としてラインナップされていますが上記のような特性も評価されているんではないかと。

お戯れにロングホーングリップをチーフに付けてみました。

これだけで一応ノーマルグリップよりハイグリップ可能。

可愛いチーフが怒り肩になって勇ましく見えます(笑)。

ただホーン先端はどこかに引っ掛かりそうなので丸めておいた方が良いかと思います(笑)。

ハンマースパーがないセンチはホルスターを選びます。

鋼鉄と木で構成されたセンチにはオールドスクールな革製のホルスターこそ相応しい…。

そうなると手持ちのホルスターではガルコのスピードマスター一択ですね。

初回ロットのABS樹脂バージョンを2022年夏のBHで入手。

いきなり話は飛びますが、画像は70年代の中ごろに入手した日本高級玩具小売商組合(NKG)発行のモデルガンカタログVol.7。

NKGとはMGCが直営店以外にモデルガンを卸さなくなった為、それに対抗するためMGC以外のモデルガンメーカーが集結した組合だそう。

この頃のトイガン業界はMGCとNKG勢に二分され、仁義なき戦いを繰り広げていたみたいですね。

そのカタログに掲載された国際産業のセンチ二アルは、中学生だった管理人にとって憧れの一品でした。

しかし一度も見かけることなく今に至ります。

今考えると目黒にあったらしい直営店に行けば買えたのかもしれませんが…。

モノ自体はMGCのデッドコピーだったらしいことを大人になって知りました。

これは1976年頃の国際産業のカタログですが、眩いばかりに光り輝くこがね色のセンチが掲載されています。

そんな中坊時代の甘酸っぱい思い出に浸りつつ手にしたタナカのセンチ。

相変わらず完璧なプロポーションと確実なアクションで、文句の付けようがありません。

タナカセンチのモデルガンは初回ロットからリアル(USA)刻印だったみたいで得した気分。

リコイルシールドにハンマーノーズブッシングっぽい表現(丸モールド)がされてるのも素晴らしい。

ハンマーノーズが突き出る穴が円形だったら完璧でした。

5発同梱されているカートリッジは3ピースタイプでヘッドスタンプ(R-P 38SPL)入りです。

仕上げ直しにあたってパーティングラインは僅かしかなかったし、ABS製にも拘らず平面もバッチリ出ていたので面出し作業は楽でした。

ABS材は粘りがあって削りにくいのでこれは助かります。

2015年のVショーであまりの安さ(2K!)に取り敢えず押さえておいたタナカ純正のロングホーングリップが生きる時が来ました。

タナカの腕っこきの木工職人が手掛けたのか、息を飲む仕上がり…。

しかし純正プラグリに仕込まれていたウエイトが使えなくなってしまったので、ABS故スカスカだった重量がさらに45gも軽くなってしまいました(涙)。

実銃のM40(スチール製)は595g、M42(軽合金製)は408gと実銃自体が軽いのでここは気にしないことにしましょう…。

レモン搾りと仇名されるセンチの最大の特徴、バックストラップのグリップセフティ。

ダブルアクションオンリーのリボルバーにグリップセフティが必要かは?ですが、そう思った人のために押し込んだ状態(キャンセル状態)にセットすることも可能。

いずれにせよ、これが無いとビジュアル的に物足りないのは間違いありません。

S&Wとしては、いにしえの.38セフティ ハンマーレスをオマージュしたんでしょうけど。

センチはチーフス・スペシャル(右、タナカモデルガンM60)に比べてバックストラップが上方に延長されています。

これによって、よりハイグリップできることで反動も抑え込め、連射時のコントロールに有利な気がします。

センチのハンマーレスフレームはM442等に引き継がれ、未だS&Wの現行商品としてラインナップされていますが上記のような特性も評価されているんではないかと。

お戯れにロングホーングリップをチーフに付けてみました。

これだけで一応ノーマルグリップよりハイグリップ可能。

可愛いチーフが怒り肩になって勇ましく見えます(笑)。

ただホーン先端はどこかに引っ掛かりそうなので丸めておいた方が良いかと思います(笑)。

ハンマースパーがないセンチはホルスターを選びます。

鋼鉄と木で構成されたセンチにはオールドスクールな革製のホルスターこそ相応しい…。

そうなると手持ちのホルスターではガルコのスピードマスター一択ですね。