2020年10月20日

対決!SIG P220モデルガン MGC vs. タナカ

久しぶりの対決!シリーズ、今回はSIG P220のモデルガンでMGC(右) vs. タナカのガチンコ勝負です。

MGC(下)が発売された82年頃の管理人と云えばトイガンとは疎遠になっており、正直このモデルガンについてのデビュー当時の記憶はありません。

90年代の初頭にABSの無塗装サテンフィニッシュ仕様を購入し、表面を仕上げ直して今に至っています。

タナカは90年代からSIG P22X系のバリエーションの充実を図っており、その一環としてMGCに遅れる事20数年後にP220をラインナップに加えました。

この個体はHWのエボリューションモデルです。

タナカ(上)のスライドはエッジの効いた後期型、MGCはスライド先端が絞られて丸みのある初期型です。

それはともかく、「MGC(下)って何となく小さい…」と思った人は鋭い観察眼の持ち主。

以前からMGC(右)のサイズ感を疑問に思っていたんですが、リアサイトを基準にイザ並べるとこれだけの違いがあります。

特に全長は一瞬「P225(P220のコンパクトモデル)かよっ!」とツッコミを入れたくなる程の差が…。

高さは驚くほどの違いはないんですがグリップの前後長は明らかに短く、MGCは全体的にバランス良く小振りになってますね。

同時期のVP70も同様にサイズが小さ目だった前歴があるMGCのモデルガン。

当時MGCが敢えてモデルガンを実物より小さ目に設計したならば理由を知りたいし、単純に寸法を間違ったのなら、それはそれで興味深いお話ですね。

MGC(左)は当然マガジンも小振りですが、装弾数はタナカと同じ9発です。

背面の結合はタナカ(右)の方がひと手間掛かっています。

両モデルの発売開始時期には23年ほどの差があるので、細かなディテールも後発のタナカに分があるのは否めません。

センターファイアの恩恵でリアルな眺めのタナカ(右)に対して、些か武骨な眺めのサイドファイアのMGC。

但し、両モデルともファイアリングピンブロックセフティの機能がライブなのは流石です。

そんなMGCのP220ですが、発売当初は最新のヨーロピアンオートと云うことでその存在感は高かったのではないでしょうか。

MGC(下)が発売された82年頃の管理人と云えばトイガンとは疎遠になっており、正直このモデルガンについてのデビュー当時の記憶はありません。

90年代の初頭にABSの無塗装サテンフィニッシュ仕様を購入し、表面を仕上げ直して今に至っています。

タナカは90年代からSIG P22X系のバリエーションの充実を図っており、その一環としてMGCに遅れる事20数年後にP220をラインナップに加えました。

この個体はHWのエボリューションモデルです。

タナカ(上)のスライドはエッジの効いた後期型、MGCはスライド先端が絞られて丸みのある初期型です。

それはともかく、「MGC(下)って何となく小さい…」と思った人は鋭い観察眼の持ち主。

以前からMGC(右)のサイズ感を疑問に思っていたんですが、リアサイトを基準にイザ並べるとこれだけの違いがあります。

特に全長は一瞬「P225(P220のコンパクトモデル)かよっ!」とツッコミを入れたくなる程の差が…。

高さは驚くほどの違いはないんですがグリップの前後長は明らかに短く、MGCは全体的にバランス良く小振りになってますね。

同時期のVP70も同様にサイズが小さ目だった前歴があるMGCのモデルガン。

当時MGCが敢えてモデルガンを実物より小さ目に設計したならば理由を知りたいし、単純に寸法を間違ったのなら、それはそれで興味深いお話ですね。

MGC(左)は当然マガジンも小振りですが、装弾数はタナカと同じ9発です。

背面の結合はタナカ(右)の方がひと手間掛かっています。

両モデルの発売開始時期には23年ほどの差があるので、細かなディテールも後発のタナカに分があるのは否めません。

センターファイアの恩恵でリアルな眺めのタナカ(右)に対して、些か武骨な眺めのサイドファイアのMGC。

但し、両モデルともファイアリングピンブロックセフティの機能がライブなのは流石です。

そんなMGCのP220ですが、発売当初は最新のヨーロピアンオートと云うことでその存在感は高かったのではないでしょうか。

2020年10月10日

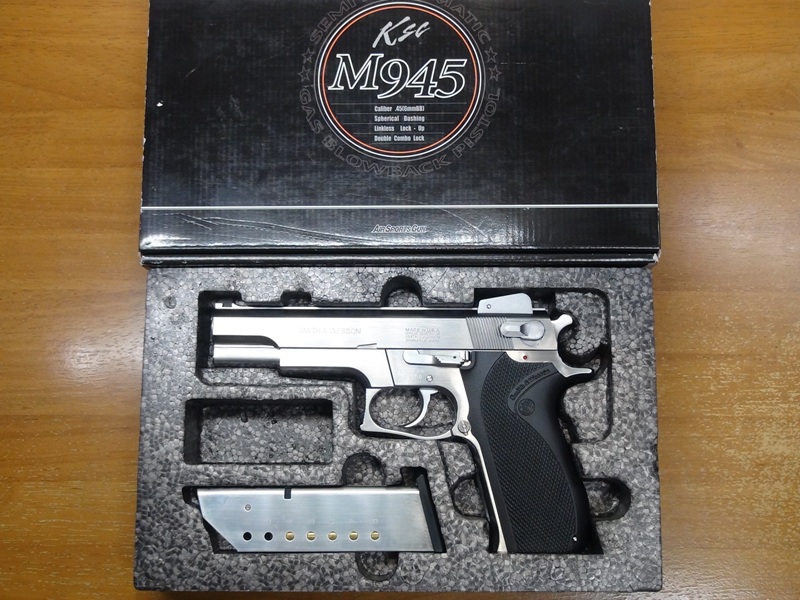

マルゼンガスガン S&W M4506

マルゼンのガスガン、S&W M4506です。

念願だったマルゼンのM4506の前期型(リアル刻印タイプ)を去年のGWにリサイクルショップにて入手。

付属品は一切なく、裸のまま無造作にショーケース内に陳列してありました。

手に取って確認してみると、スライドやフレームのめっき部分には奇跡的に一ミリの傷も無かったので購入。

樹脂めっきパーツは修正できませんからね~。

適度に荒々しいヘアラインによってリアルなステンレスの肌を表現。

ビシッと出た平面に、シャープで繊細な刻印が映えます。

良質なめっきも相まって凄まじいステンレス感が漂います…。

それに加えほぼ完ぺきなディテールを持つこともあり、悶絶もんのリアルさです。

グリップの色は少しグレーっぽかったので、ブラックで塗装しました。

ファイアリングピンの表現も抜かり無く、そのディテールは今でも十分通用します。

しかし経年劣化か金属めっき部分は荒れが激しく、トリガーとスライドストップ以外の金属部品は再仕上げしました。

ついでにダストカバー内にデッドスペースを見つけたので、鉛板を詰めて25gの重量アップ。

保存用の箱がなかったので、余っていたKSC M945の箱に試しに詰めてみたらピッタシ!

さすがS&Wのフォーティファイブ同志、血は争えません。

5メートルからダブルアクションで10発。

老眼でヘタッピでもこれだけ纏まってしまう、それはもはやマルゼン伝説…。

相変わらずリリース時に元気よく飛び出るマガジンだけは要注意DEATH!

当時のマルゼンのフラッグシップとして、メーカーの拘りが伝わってくる逸品です。

職人芸レベルの造り込みは、30年の時を過ぎてもまったく色褪せていません。

念願だったマルゼンのM4506の前期型(リアル刻印タイプ)を去年のGWにリサイクルショップにて入手。

付属品は一切なく、裸のまま無造作にショーケース内に陳列してありました。

手に取って確認してみると、スライドやフレームのめっき部分には奇跡的に一ミリの傷も無かったので購入。

樹脂めっきパーツは修正できませんからね~。

適度に荒々しいヘアラインによってリアルなステンレスの肌を表現。

ビシッと出た平面に、シャープで繊細な刻印が映えます。

良質なめっきも相まって凄まじいステンレス感が漂います…。

それに加えほぼ完ぺきなディテールを持つこともあり、悶絶もんのリアルさです。

グリップの色は少しグレーっぽかったので、ブラックで塗装しました。

ファイアリングピンの表現も抜かり無く、そのディテールは今でも十分通用します。

しかし経年劣化か金属めっき部分は荒れが激しく、トリガーとスライドストップ以外の金属部品は再仕上げしました。

ついでにダストカバー内にデッドスペースを見つけたので、鉛板を詰めて25gの重量アップ。

保存用の箱がなかったので、余っていたKSC M945の箱に試しに詰めてみたらピッタシ!

さすがS&Wのフォーティファイブ同志、血は争えません。

5メートルからダブルアクションで10発。

老眼でヘタッピでもこれだけ纏まってしまう、それはもはやマルゼン伝説…。

相変わらずリリース時に元気よく飛び出るマガジンだけは要注意DEATH!

当時のマルゼンのフラッグシップとして、メーカーの拘りが伝わってくる逸品です。

職人芸レベルの造り込みは、30年の時を過ぎてもまったく色褪せていません。

2020年10月01日

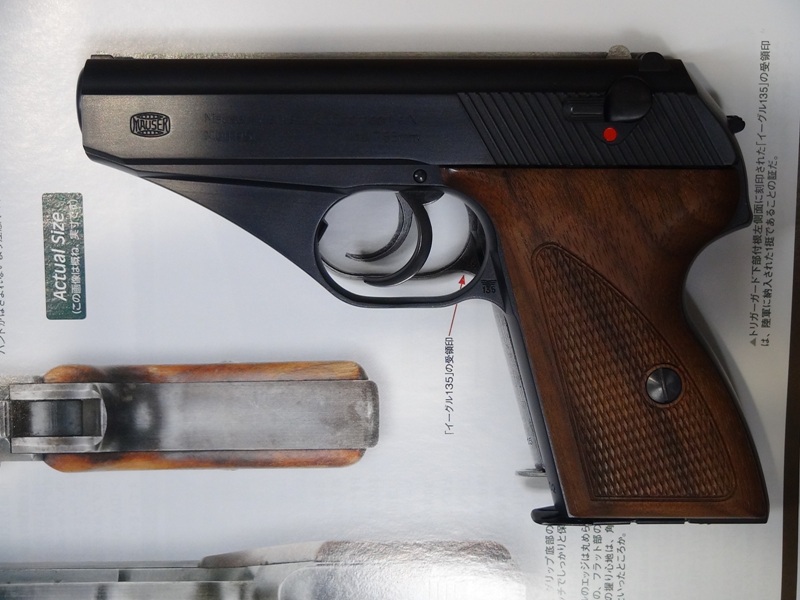

HWSモデルガン モーゼルHSc 前編

HWS(ハートフォード)のモデルガン、モーゼル(マウザー)HSc クロスハッチモデルの前編です。

6年前のイベントで製作発表されてから幾年月…。

縁あってモーゼルバナー刻印入りの中古品を入手。

スペアマガジンと軍用ホルスターが付属してました。

クロスハッチモデルとはHWS製HScのバリエーションの一つで、スライドトップのサイト溝に防眩用のローレット加工が施された仕様です。

スライドの刻印もレギュラー品とは一部異なっています。

大戦直前の風雲急を告げる時代にデビューした割には、軍用らしからぬ華美な意匠を纏うHSc。

HWSは戦中型の.32ACP仕様をモデルアップしており、ダミーカートが8発付属しています。

カートの造りはキレイなんですが、ヘッドスタンプが省かれていたのがちょっと残念…。

HWSの仕事だけあり、流麗なボディに複雑なメカがぎっしり詰まったHScの魅力を良く再現しています。

スライドやフレームの平面がきっちり出ていたので、再仕上げの下地造りの手間は最小限で済みました。

HScは小型拳銃としては比較的大柄なので、意外とウエイトを仕込めるデットスペースがあります。

グリップ廻りや…。

フレームの前部などに合計111gのウエイトを仕込むことに成功。

MULEで直販されたカスタムHScは110gのウエイト付きだったので1g勝ちました…(笑)。

ダミーカートモデルなので発火機能は無く、ファイアリングピンが樹脂モールドで再現されています。

みっちり詰まった内部メカもリアルに再現。

カートリッジの後にある、ケースのヘッドを押してフィーディングをアシストするプレートも確り再現されています。

ガンプロ誌のほぼ実物大と謳う写真と比べてみましたが、随分と大きさに差があります。

写真が小さいのか、HWSのHScが大きいのかは不明ですが…。

バレルはウエイトで完全閉鎖され、重量アップに貢献しています。

さすがHWSと云える再現度ですが、加えてこのトイガンの価値はHScの癖のある操作性をも完全再現されていることにあります。

癖のある操作性その1、スライドのホールドオープンがマガジンを差し込まない限りリリースされない。

一見不便そうですが、実際操作してみるとマガジンを数ミリ引き出して押し込むだけでリリースされるのは結構便利です。

PPKやP230はこの時スライドのちょい引きが必要ですからね。

その2、セフティレバーを下げてもハンマーがデコックされない。

これについてはコック&ロックという考え方が出来ないでもありません(当時の設計者にはそんな概念は無かったでしょうけど…)。

但し、HScはハンマーのコッキングの有無が目視で認識しにくいので、ハンマーダウンさせないままセフティレバーをオフして、うっかりそのままにしまう恐れがあります。

それは非常に危険なので、強制的にデコックさせるPPKの方式が好ましいですね。

後編に続きます。

6年前のイベントで製作発表されてから幾年月…。

縁あってモーゼルバナー刻印入りの中古品を入手。

スペアマガジンと軍用ホルスターが付属してました。

クロスハッチモデルとはHWS製HScのバリエーションの一つで、スライドトップのサイト溝に防眩用のローレット加工が施された仕様です。

スライドの刻印もレギュラー品とは一部異なっています。

大戦直前の風雲急を告げる時代にデビューした割には、軍用らしからぬ華美な意匠を纏うHSc。

HWSは戦中型の.32ACP仕様をモデルアップしており、ダミーカートが8発付属しています。

カートの造りはキレイなんですが、ヘッドスタンプが省かれていたのがちょっと残念…。

HWSの仕事だけあり、流麗なボディに複雑なメカがぎっしり詰まったHScの魅力を良く再現しています。

スライドやフレームの平面がきっちり出ていたので、再仕上げの下地造りの手間は最小限で済みました。

HScは小型拳銃としては比較的大柄なので、意外とウエイトを仕込めるデットスペースがあります。

グリップ廻りや…。

フレームの前部などに合計111gのウエイトを仕込むことに成功。

MULEで直販されたカスタムHScは110gのウエイト付きだったので1g勝ちました…(笑)。

ダミーカートモデルなので発火機能は無く、ファイアリングピンが樹脂モールドで再現されています。

みっちり詰まった内部メカもリアルに再現。

カートリッジの後にある、ケースのヘッドを押してフィーディングをアシストするプレートも確り再現されています。

ガンプロ誌のほぼ実物大と謳う写真と比べてみましたが、随分と大きさに差があります。

写真が小さいのか、HWSのHScが大きいのかは不明ですが…。

バレルはウエイトで完全閉鎖され、重量アップに貢献しています。

さすがHWSと云える再現度ですが、加えてこのトイガンの価値はHScの癖のある操作性をも完全再現されていることにあります。

癖のある操作性その1、スライドのホールドオープンがマガジンを差し込まない限りリリースされない。

一見不便そうですが、実際操作してみるとマガジンを数ミリ引き出して押し込むだけでリリースされるのは結構便利です。

PPKやP230はこの時スライドのちょい引きが必要ですからね。

その2、セフティレバーを下げてもハンマーがデコックされない。

これについてはコック&ロックという考え方が出来ないでもありません(当時の設計者にはそんな概念は無かったでしょうけど…)。

但し、HScはハンマーのコッキングの有無が目視で認識しにくいので、ハンマーダウンさせないままセフティレバーをオフして、うっかりそのままにしまう恐れがあります。

それは非常に危険なので、強制的にデコックさせるPPKの方式が好ましいですね。

後編に続きます。