2024年09月20日

対決!グロック18C Gen.3 ガスブローバック 東京マルイ vs. KSC

久々の対決!シリーズ、今回はグロック18C Gen.3 ガスブローバック、東京マルイ対KSCです。

世間一般ではGen.5が話題の昨今、いまさら感が半端ありません。

ガスブロハンドガンの記事自体、約二年ぶりだし…。

きっかけはKSCグロック18Cのメカが入っているマグプルPTSのFPGが調子悪いので、内部メカをマルイ18Cに置換えようと格安中古を購入したこと。

マガジンが3本付属していました。

購入したものの、管理人のスキルでは置換え不可能だったので(爆)オクで売り飛ばそうとしばらくホカしておりましたが…。

ある日ホビー系のリサイクルショップでマルイのフルサイズグロック用のリアル刻印フレーム(US仕様)を2K+税で発見。

サードピン(指先)も別部品(スチール)になっていたりする、なかなかリアルな一品。

メーカーはガーダーかと思ったんですが、ネット上の画像と比較すると違うみたい。

デフォルトのフレーム(下)は元々変な色に塗装されていたので交換して、ついでにスライド面出しとかしてるうちに気に入ってきちゃったんでオク行きは中止に。

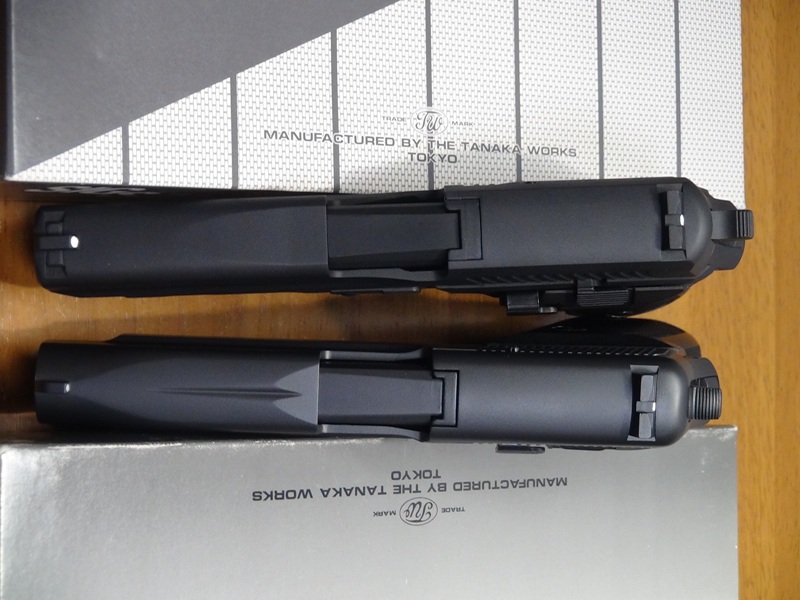

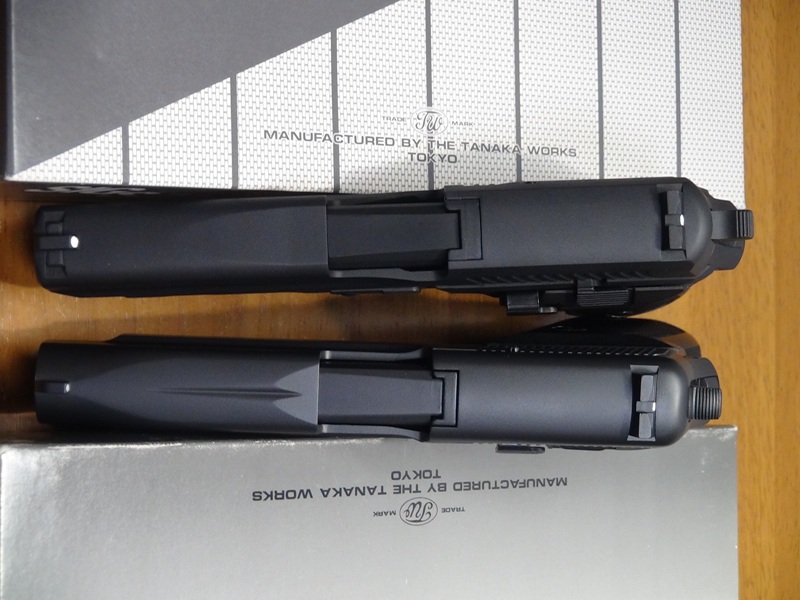

KSCの18C(上)は発表早々の2001年頃、アメ横のマルゴーで購入した初期ロット品です。

(リアサイトは純正オプションのフルアジャスタブルタイプに変えています)

マルイ18Cの発売が2002年なので、当時はバチバチのライバル関係だったんでしょうね。

両方とも未だメーカーのWebカタログに載っていますが、KSCの方は売り切れ表示になっているので現在流通していないようです。

KSCグロック(上)の初期ロットフレームはABS製でリアル刻印なのが特徴。

マルイ(下)共々、メイドインオーストリアのUSバージョン刻印ですね。

せっかくなのでマガジンのベースパッドも全てリアル刻印タイプにすげ替えました。

グロックのバックストラップのデッドスペースを見るにつけ、ウェイトを仕込まずにはいられない管理人。

以前MGCグロックの純正ウェイトをカットした残りの下半分があったので、先端をやすりで整えてマルイ18Cに装着します。

(カットした上半分はスタークアームズのグロック17 Gen.4に仕込みました)

53g重くなりました。

KSC(左)の方は10数年前に仕込み済です。

マルイ(下)のスライド側面は結構ヒケていたので、気合を入れて平面出し。

しかし削っているうちに平面部が広くなってしまい、いささかグロックの精悍さが削がれてしまったかもしれません。

スライドストップのグルーブ(滑り止め)の表現などは、マルイがスジを入れているだけに対してKSC(上)の方は実銃同様にプレス加工しており手間がかかってますね。

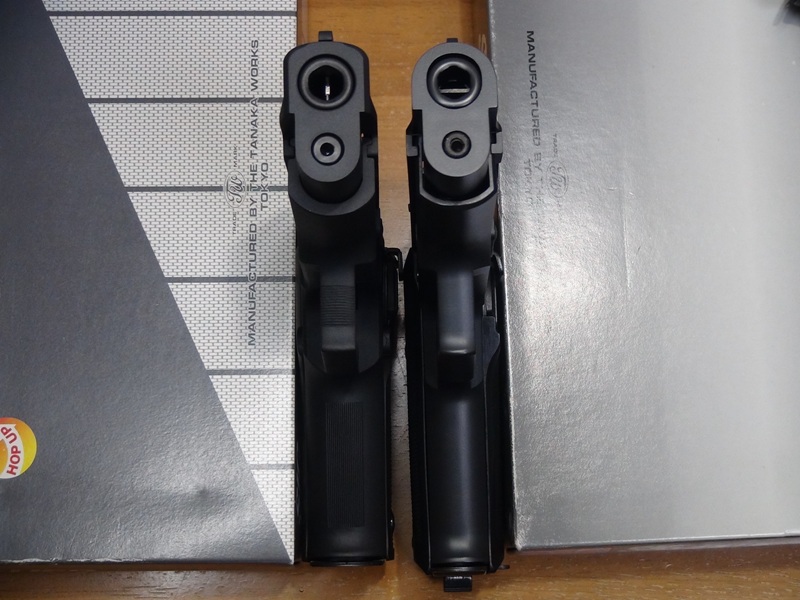

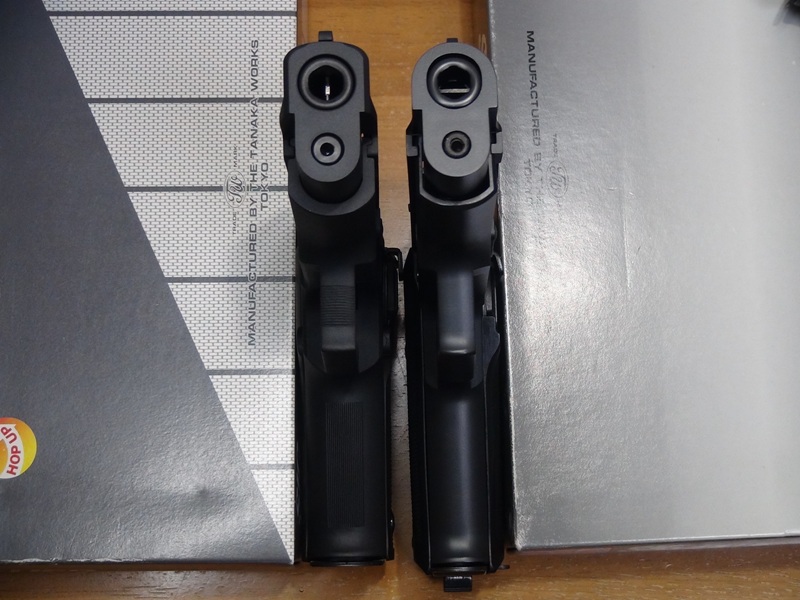

上から見ると、マルイ(下)のスライドはKSCに比べて3mmほど幅広です。

マルイの旧世代のグロックは実物ホルスターではきついと云われていますが、ここら辺が原因ですね。

ご参考までにロングマグに20発ほどつめて4mから指切りフルオートで実射。

マルイの方が明らかに回転が速く、集弾性も良好です。

発売から20年過ぎても、未だ現役バリバリで流通している商品だけありますね。

そんな訳で、サイズ感も含めてリアル志向のKSC(右)、実射性能ではマルイと云う何のひねりもない結論に至りました。

世間一般ではGen.5が話題の昨今、いまさら感が半端ありません。

ガスブロハンドガンの記事自体、約二年ぶりだし…。

きっかけはKSCグロック18Cのメカが入っているマグプルPTSのFPGが調子悪いので、内部メカをマルイ18Cに置換えようと格安中古を購入したこと。

マガジンが3本付属していました。

購入したものの、管理人のスキルでは置換え不可能だったので(爆)オクで売り飛ばそうとしばらくホカしておりましたが…。

ある日ホビー系のリサイクルショップでマルイのフルサイズグロック用のリアル刻印フレーム(US仕様)を2K+税で発見。

サードピン(指先)も別部品(スチール)になっていたりする、なかなかリアルな一品。

メーカーはガーダーかと思ったんですが、ネット上の画像と比較すると違うみたい。

デフォルトのフレーム(下)は元々変な色に塗装されていたので交換して、ついでにスライド面出しとかしてるうちに気に入ってきちゃったんでオク行きは中止に。

KSCの18C(上)は発表早々の2001年頃、アメ横のマルゴーで購入した初期ロット品です。

(リアサイトは純正オプションのフルアジャスタブルタイプに変えています)

マルイ18Cの発売が2002年なので、当時はバチバチのライバル関係だったんでしょうね。

両方とも未だメーカーのWebカタログに載っていますが、KSCの方は売り切れ表示になっているので現在流通していないようです。

KSCグロック(上)の初期ロットフレームはABS製でリアル刻印なのが特徴。

マルイ(下)共々、メイドインオーストリアのUSバージョン刻印ですね。

せっかくなのでマガジンのベースパッドも全てリアル刻印タイプにすげ替えました。

グロックのバックストラップのデッドスペースを見るにつけ、ウェイトを仕込まずにはいられない管理人。

以前MGCグロックの純正ウェイトをカットした残りの下半分があったので、先端をやすりで整えてマルイ18Cに装着します。

(カットした上半分はスタークアームズのグロック17 Gen.4に仕込みました)

53g重くなりました。

KSC(左)の方は10数年前に仕込み済です。

マルイ(下)のスライド側面は結構ヒケていたので、気合を入れて平面出し。

しかし削っているうちに平面部が広くなってしまい、いささかグロックの精悍さが削がれてしまったかもしれません。

スライドストップのグルーブ(滑り止め)の表現などは、マルイがスジを入れているだけに対してKSC(上)の方は実銃同様にプレス加工しており手間がかかってますね。

上から見ると、マルイ(下)のスライドはKSCに比べて3mmほど幅広です。

マルイの旧世代のグロックは実物ホルスターではきついと云われていますが、ここら辺が原因ですね。

ご参考までにロングマグに20発ほどつめて4mから指切りフルオートで実射。

マルイの方が明らかに回転が速く、集弾性も良好です。

発売から20年過ぎても、未だ現役バリバリで流通している商品だけありますね。

そんな訳で、サイズ感も含めてリアル志向のKSC(右)、実射性能ではマルイと云う何のひねりもない結論に至りました。

2021年01月10日

対決!マルゼン M4506 vs. MGC M645

因縁のライバル対決!マルゼンM4506(上)対MGC M645です。

7年ぐらい前のM4504とM645の対決では白黒付けられずに「シルバーモデルのM4506の入手を待って…」などと玉虫色の結論になってしまっていました。

(下から時計回りに、マルゼンM4506、MGC M645、マルゼンM4504)

今回M4506(上)が入手できたので改めてM645と並べてみました。

MGCはいつ見ても全てにおいてスキのない工芸品レベルの仕上げです。

対してマルゼンはイイ線行ってるんですが、金属部の仕上げがどうしても見劣りします。

(この個体は仕上げ直しています)

どちらも綺麗に出た平面に丁重なめっきとヘアラインが施されています。

ヘアラインの表現はMGC(右)があくまでも上品なのに対して、マルゼンは少し荒々しく、それが却ってホンモノ感を醸し出しています。

刻印については甲乙付け難いですが、マルゼンのフレーム右側にスモールS&Wモノグラムが打たれているのはポイント高いです。

MGCも限定カスタムでS&Wモノグラム付きのM645を出していたらしいですけど…。

ハンマーをコッキングしたときのブリーチ後端の眺めは、もう圧倒的に100%マルゼン(左)の完勝です。

後発のマルゼンとしては、MGCに対する売りとしたんでしょうね。

トリガープルのスムーズさは甲乙付け難いです。

実射は、ほとんど音も無く発射されるMGC(下)に対して、「ポンッ」と歯切れの良い発射音がするマルゼンの方が射撃のリズムが取りやすいと感じました。

精度に関してはどちらも優秀です。

両雄並び立たず…、当時のエアガンの最高峰たちに甲乙を付けるなど恐れ多い話です。

しかし、どうしてもと云われれば王者MGCに果敢に挑んだチャレンジ魂に敬意を表し、僅差でマルゼン(下)ですかね…。

7年ぐらい前のM4504とM645の対決では白黒付けられずに「シルバーモデルのM4506の入手を待って…」などと玉虫色の結論になってしまっていました。

(下から時計回りに、マルゼンM4506、MGC M645、マルゼンM4504)

今回M4506(上)が入手できたので改めてM645と並べてみました。

MGCはいつ見ても全てにおいてスキのない工芸品レベルの仕上げです。

対してマルゼンはイイ線行ってるんですが、金属部の仕上げがどうしても見劣りします。

(この個体は仕上げ直しています)

どちらも綺麗に出た平面に丁重なめっきとヘアラインが施されています。

ヘアラインの表現はMGC(右)があくまでも上品なのに対して、マルゼンは少し荒々しく、それが却ってホンモノ感を醸し出しています。

刻印については甲乙付け難いですが、マルゼンのフレーム右側にスモールS&Wモノグラムが打たれているのはポイント高いです。

MGCも限定カスタムでS&Wモノグラム付きのM645を出していたらしいですけど…。

ハンマーをコッキングしたときのブリーチ後端の眺めは、もう圧倒的に100%マルゼン(左)の完勝です。

後発のマルゼンとしては、MGCに対する売りとしたんでしょうね。

トリガープルのスムーズさは甲乙付け難いです。

実射は、ほとんど音も無く発射されるMGC(下)に対して、「ポンッ」と歯切れの良い発射音がするマルゼンの方が射撃のリズムが取りやすいと感じました。

精度に関してはどちらも優秀です。

両雄並び立たず…、当時のエアガンの最高峰たちに甲乙を付けるなど恐れ多い話です。

しかし、どうしてもと云われれば王者MGCに果敢に挑んだチャレンジ魂に敬意を表し、僅差でマルゼン(下)ですかね…。

2020年10月20日

対決!SIG P220モデルガン MGC vs. タナカ

久しぶりの対決!シリーズ、今回はSIG P220のモデルガンでMGC(右) vs. タナカのガチンコ勝負です。

MGC(下)が発売された82年頃の管理人と云えばトイガンとは疎遠になっており、正直このモデルガンについてのデビュー当時の記憶はありません。

90年代の初頭にABSの無塗装サテンフィニッシュ仕様を購入し、表面を仕上げ直して今に至っています。

タナカは90年代からSIG P22X系のバリエーションの充実を図っており、その一環としてMGCに遅れる事20数年後にP220をラインナップに加えました。

この個体はHWのエボリューションモデルです。

タナカ(上)のスライドはエッジの効いた後期型、MGCはスライド先端が絞られて丸みのある初期型です。

それはともかく、「MGC(下)って何となく小さい…」と思った人は鋭い観察眼の持ち主。

以前からMGC(右)のサイズ感を疑問に思っていたんですが、リアサイトを基準にイザ並べるとこれだけの違いがあります。

特に全長は一瞬「P225(P220のコンパクトモデル)かよっ!」とツッコミを入れたくなる程の差が…。

高さは驚くほどの違いはないんですがグリップの前後長は明らかに短く、MGCは全体的にバランス良く小振りになってますね。

同時期のVP70も同様にサイズが小さ目だった前歴があるMGCのモデルガン。

当時MGCが敢えてモデルガンを実物より小さ目に設計したならば理由を知りたいし、単純に寸法を間違ったのなら、それはそれで興味深いお話ですね。

MGC(左)は当然マガジンも小振りですが、装弾数はタナカと同じ9発です。

背面の結合はタナカ(右)の方がひと手間掛かっています。

両モデルの発売開始時期には23年ほどの差があるので、細かなディテールも後発のタナカに分があるのは否めません。

センターファイアの恩恵でリアルな眺めのタナカ(右)に対して、些か武骨な眺めのサイドファイアのMGC。

但し、両モデルともファイアリングピンブロックセフティの機能がライブなのは流石です。

そんなMGCのP220ですが、発売当初は最新のヨーロピアンオートと云うことでその存在感は高かったのではないでしょうか。

MGC(下)が発売された82年頃の管理人と云えばトイガンとは疎遠になっており、正直このモデルガンについてのデビュー当時の記憶はありません。

90年代の初頭にABSの無塗装サテンフィニッシュ仕様を購入し、表面を仕上げ直して今に至っています。

タナカは90年代からSIG P22X系のバリエーションの充実を図っており、その一環としてMGCに遅れる事20数年後にP220をラインナップに加えました。

この個体はHWのエボリューションモデルです。

タナカ(上)のスライドはエッジの効いた後期型、MGCはスライド先端が絞られて丸みのある初期型です。

それはともかく、「MGC(下)って何となく小さい…」と思った人は鋭い観察眼の持ち主。

以前からMGC(右)のサイズ感を疑問に思っていたんですが、リアサイトを基準にイザ並べるとこれだけの違いがあります。

特に全長は一瞬「P225(P220のコンパクトモデル)かよっ!」とツッコミを入れたくなる程の差が…。

高さは驚くほどの違いはないんですがグリップの前後長は明らかに短く、MGCは全体的にバランス良く小振りになってますね。

同時期のVP70も同様にサイズが小さ目だった前歴があるMGCのモデルガン。

当時MGCが敢えてモデルガンを実物より小さ目に設計したならば理由を知りたいし、単純に寸法を間違ったのなら、それはそれで興味深いお話ですね。

MGC(左)は当然マガジンも小振りですが、装弾数はタナカと同じ9発です。

背面の結合はタナカ(右)の方がひと手間掛かっています。

両モデルの発売開始時期には23年ほどの差があるので、細かなディテールも後発のタナカに分があるのは否めません。

センターファイアの恩恵でリアルな眺めのタナカ(右)に対して、些か武骨な眺めのサイドファイアのMGC。

但し、両モデルともファイアリングピンブロックセフティの機能がライブなのは流石です。

そんなMGCのP220ですが、発売当初は最新のヨーロピアンオートと云うことでその存在感は高かったのではないでしょうか。

2017年12月20日

対決! デトニクス.45 コンバットマスター モデルガン対ガスブローバック 後編

対決! デトニクス.45 コンバットマスター MGCモデルガン対マルイガスブローバックガン 後編です。

前編はこちら。

小ガバに似合うコンシールド対応ホルスターを引っ張り出してみました。

左がイーストAのベルトスライド、右がフォーブスのパドルタイプをサブコンパクトに似合うようにカットしたものです。

カットする前のフォーブスは、それはそれはパッとしない風体でした…。

左がガルコのサムブレイクで、ビジュアル的にもっともイカしています。

右はミルトスパークスのインサイドパンツで、デトの得意とするコンシールド用途に最も合っているホルスターです。

日本のメディアで初めてデトが紹介されたのは、GUN誌1977年9月号のイチロー永田氏の記事だと思います。

「今月の表紙」の解説に表紙のデトは実物大との言及がありましたので、マルイデトを乗せてみました。

大きさがピッタリ一致したので、マルイデトは実物大と云うことですね。

記事のデトは、ブルー仕上げの初期型です。

(表紙のデトは、記事中のデトとは細部の異なる別のタイプです)

この頃のデトは、フルサイズの1911をカットしての手造りだったようです。

スライドのセレーションは斜めで、メインスプリングハウジングはフルサイズのアーチ型の流用みたいですね。

初めて目にするカットオフガバに、中学生だった管理人は違和感と共にキワ物っぽい印象を受けたのを覚えています。

バレルも一体成型ではなくノーマルのバレルにブッシングを圧入してコーンバレルとした構造で、案の定数発も撃たないうちにブッシングが飛び出してしまいました。

この事件でデトに対して違和感とキワ物感に加え、ジャンク感もプラスされました(笑)。

GUN誌でのデトと云えば、この方々も外すわけにはいきません…。

1979年8月号のSFPDの名物刑事二人組、ダン・ブルワーとビル・ラングロイの記事。

警察官にもかかわらず映画俳優並みにキャラの立った二人に、アメリカのお巡りさんはスゴイな~と子供心に感心したっけ…。

そんなコンビの一人、ビルが覆面捜査の時にデトをちん〇の前にキャリーしており、それを見て衝撃を受けました(笑)。

そしてバカ中学生だった管理人は、これはきっとち〇こプロテクターを兼ねているに違いないと思ったものです…。

でもこの状態で走ったりすると銃が振り子のように〇んこに打ち付けられるんじゃ…、と余計な心配をするのは管理人だけでしょうか?(爆)

MGCのグリップフレームをリアルサイズに短縮してみたい気もしますが、メインスプリングの力がかかる部分なので容易ではないでしょうね。

前編はこちら。

小ガバに似合うコンシールド対応ホルスターを引っ張り出してみました。

左がイーストAのベルトスライド、右がフォーブスのパドルタイプをサブコンパクトに似合うようにカットしたものです。

カットする前のフォーブスは、それはそれはパッとしない風体でした…。

左がガルコのサムブレイクで、ビジュアル的にもっともイカしています。

右はミルトスパークスのインサイドパンツで、デトの得意とするコンシールド用途に最も合っているホルスターです。

日本のメディアで初めてデトが紹介されたのは、GUN誌1977年9月号のイチロー永田氏の記事だと思います。

「今月の表紙」の解説に表紙のデトは実物大との言及がありましたので、マルイデトを乗せてみました。

大きさがピッタリ一致したので、マルイデトは実物大と云うことですね。

記事のデトは、ブルー仕上げの初期型です。

(表紙のデトは、記事中のデトとは細部の異なる別のタイプです)

この頃のデトは、フルサイズの1911をカットしての手造りだったようです。

スライドのセレーションは斜めで、メインスプリングハウジングはフルサイズのアーチ型の流用みたいですね。

初めて目にするカットオフガバに、中学生だった管理人は違和感と共にキワ物っぽい印象を受けたのを覚えています。

バレルも一体成型ではなくノーマルのバレルにブッシングを圧入してコーンバレルとした構造で、案の定数発も撃たないうちにブッシングが飛び出してしまいました。

この事件でデトに対して違和感とキワ物感に加え、ジャンク感もプラスされました(笑)。

GUN誌でのデトと云えば、この方々も外すわけにはいきません…。

1979年8月号のSFPDの名物刑事二人組、ダン・ブルワーとビル・ラングロイの記事。

警察官にもかかわらず映画俳優並みにキャラの立った二人に、アメリカのお巡りさんはスゴイな~と子供心に感心したっけ…。

そんなコンビの一人、ビルが覆面捜査の時にデトをちん〇の前にキャリーしており、それを見て衝撃を受けました(笑)。

そしてバカ中学生だった管理人は、これはきっとち〇こプロテクターを兼ねているに違いないと思ったものです…。

でもこの状態で走ったりすると銃が振り子のように〇んこに打ち付けられるんじゃ…、と余計な心配をするのは管理人だけでしょうか?(爆)

MGCのグリップフレームをリアルサイズに短縮してみたい気もしますが、メインスプリングの力がかかる部分なので容易ではないでしょうね。

2017年11月17日

対決! デトニクス.45 コンバットマスター モデルガン対ガスブローバック 前編

対決! デトニクス.45 コンバットマスター MGCモデルガン対マルイガスブローバック 前編です。

マルイデトは紹介済みですが、MGCデトは90年代の初めごろに購入したスモールカートのABSシルバーめっきタイプです。

純正の木製グリップの付いている方がMGC、黒のプラグリップがマルイです。

MGCデトはシルバーめっきの安っぽい仕上げが気に入らず、その頃まだ営業していたMGC上野店でHWフレームを購入してシルバーに塗って取り付けました。

スライドはめっきの上からシルバーを吹いて、サムセフティはMGCカスタムパーツのセミロングに変えています。

ABSの地肌の黒色だったバレルは、メディコムのアイアンブライトを吹きました。

一応めっきバレルも押さえていますが、イイ感じなのでそのままにしています。

チャンバー部はアルミ板を貼っています。

MGCとマルイ、全長を比べるとほとんど差はありませんが…。

グリップ長は、グリップスクリュー間の寸法で比べると6ミリ程の差があります。

後述しますがマルイのデトはリアルサイズのようなので、事情は分かりませんがMGCが敢えて実物より長くしているようです。

(記事を書き終えた後、ガンプロ誌のTOSHIさんの記事にて事情が分かりました。設計上、マガジンをこれ以上切り詰めると作動に不具合があったみたいです)

そのせいかMGCの方は、オリジナルよりバランスが良くてカッコよくなっちゃってます。

グリップの短いアンバランスな感じがデトの魅力の一つでもあるんですが…。

デトのチャームポイントであるエジェクションポートの形状もMGC(左)とマルイでは解釈の違いがあるようです。

しかし実銃のデトでも年代によって形状が変わっているようなので、どちらの形状にも不満はありません。

MGCデト(左)のマガジンは、6発装填して本体に挿入すると実銃通りにマガジンベースからフルロードインジケーターが現れます。

モデルガンならではのギミックですね。

MGCデトの重量、スモールカート6発込みの重さです。

マルイデトはグリップ内に大き目のウェイトを仕込むことで、この重量を実現しています。

なので、ウェイトを仕込めない木製グリップへの交換は躊躇してしまいますね。

後編へ続きます。

マルイデトは紹介済みですが、MGCデトは90年代の初めごろに購入したスモールカートのABSシルバーめっきタイプです。

純正の木製グリップの付いている方がMGC、黒のプラグリップがマルイです。

MGCデトはシルバーめっきの安っぽい仕上げが気に入らず、その頃まだ営業していたMGC上野店でHWフレームを購入してシルバーに塗って取り付けました。

スライドはめっきの上からシルバーを吹いて、サムセフティはMGCカスタムパーツのセミロングに変えています。

ABSの地肌の黒色だったバレルは、メディコムのアイアンブライトを吹きました。

一応めっきバレルも押さえていますが、イイ感じなのでそのままにしています。

チャンバー部はアルミ板を貼っています。

MGCとマルイ、全長を比べるとほとんど差はありませんが…。

グリップ長は、グリップスクリュー間の寸法で比べると6ミリ程の差があります。

後述しますがマルイのデトはリアルサイズのようなので、事情は分かりませんがMGCが敢えて実物より長くしているようです。

(記事を書き終えた後、ガンプロ誌のTOSHIさんの記事にて事情が分かりました。設計上、マガジンをこれ以上切り詰めると作動に不具合があったみたいです)

そのせいかMGCの方は、オリジナルよりバランスが良くてカッコよくなっちゃってます。

グリップの短いアンバランスな感じがデトの魅力の一つでもあるんですが…。

デトのチャームポイントであるエジェクションポートの形状もMGC(左)とマルイでは解釈の違いがあるようです。

しかし実銃のデトでも年代によって形状が変わっているようなので、どちらの形状にも不満はありません。

MGCデト(左)のマガジンは、6発装填して本体に挿入すると実銃通りにマガジンベースからフルロードインジケーターが現れます。

モデルガンならではのギミックですね。

MGCデトの重量、スモールカート6発込みの重さです。

マルイデトはグリップ内に大き目のウェイトを仕込むことで、この重量を実現しています。

なので、ウェイトを仕込めない木製グリップへの交換は躊躇してしまいますね。

後編へ続きます。

2017年03月20日

対決!MGCコルトゴールドカップ GM4 vs. GM5

対決!MGCモデルガン、コルトマークⅣシリーズ70ゴールドカップナショナルマッチGM4 vs. GM5です。

両方ともフルABS製で、ブラックの個体がGM4(キャップ火薬オープンカート仕様)、シルバーがGM5(リアルカート仕様)となります。

以前のそれぞれの記事はこちら>GM4、GM5

モデルガンの発火全盛期の1974年に生を受け、その目的(ローコストでの快調なブローバック作動)のために内部構造など実銃とかけ離れたオリジナルデザインとされたGM2。

そのGM2をベースに、1979年に外観をゴールドカップナショナルマッチ(以下GCNM)にスキンチェンジして誕生したのがGM4(右)です。

GM4のスライド刻印はシリーズ70のラージレターです。

そしてGUN雑誌の影響や他社の動向などにより高まったユーザーのリアル志向(実銃に近い構造)に対する回答として、1982年に誕生したのがGM5(左)です。

こちらはスモールレター刻印になります。

厳密には、GCNMのリアルカートはまた違うシリーズ名(GM12?)らしいのですが、ここではザックリとGM5に含めちゃいます。

同じ設計母体で、同じ銃をモデルアップしていますが、世代が違うと云う興味深い対決です。

まず、GM2系の特徴である、グリップ上下長の短さをGM4も引き継いでしまっています。

単品だとそんなに気にならないんですが、GM5と並べてしまうとズングリして見えてしまうのは否めません。

マガジンの長さはGM2の方が約3.6mm短いです。

短い理由ですが、輸出を考慮したときに実銃と互換性を持たせないようにとのディストリビューター側の要望だったという説があります。

後からの眺めでは、メインスプリングハウジングの短さが鮮明でマガジンと同様約3.6mmの差があります。

つまり、この3.6mmの数値がグリップ部の短さとなっています。

発火方式はGM4がファイアリングプレートによるサイド発火、GM5がブリーチ分解不可のセンター発火です。

スライドは、見た目GM4の方がスマートで、管理人にはより実銃に近い感じを受けます。

実際に平面部の上下幅を計ってみるとGM5(下)に比べ、GM4は約0.5mm短いだけでした。

全長は、ほとんど差はありません。

スライドのホールドオープン状態でのバレルは、ショートリコイルが再現されていないGM4の方が5mmほど突き出ます。

マガジン底面の刻印はGM4にはありません。

GM4(左)のイライアソンリアサイトは、調整はエレベーション(クリック有り)のみで、あとは全てオミットされたプラ一体成型のモックです。

しかし形状と刻印はリアルなものになっています。

GM5はもちろん、フルアジャスタブル、フルクリックのオール金属製です。

GM4は設計の時点で重量感についてはあまり考慮されなかったようで、握ってみるといささか軽く感じてしまいます。

GM5では、フレーム内部に設けられた金属のサブフレームやデットスペースへのウェイト設置などで重量を稼いでいます。

GM4はベースとなったGM2の都合による部分を除けば、ほぼ妥協無くゴールドカップの外観や刻印を極めてシャープに再現しています。

並べてみてもグリップが短い、振るとカタカタ鳴るとか重量感がないことを除けばそうGM5に対してヒケを取ってる感じはしません。

こう見るとGM4のフロントサイトがパートリッジタイプなのに対して、GM5の方は若干アンダーカット気味になってますね。

発火至上主義時代の申し子GM2とリアル志向のGM5系との狭間に誕生し、その両方の良いとこ取りしたと云えないこともないGM4。

GM5誕生(1982年ごろ)まで、リリーフとしての役目を良く果たしたと云えるのではないでしょうか。

両方ともフルABS製で、ブラックの個体がGM4(キャップ火薬オープンカート仕様)、シルバーがGM5(リアルカート仕様)となります。

以前のそれぞれの記事はこちら>GM4、GM5

モデルガンの発火全盛期の1974年に生を受け、その目的(ローコストでの快調なブローバック作動)のために内部構造など実銃とかけ離れたオリジナルデザインとされたGM2。

そのGM2をベースに、1979年に外観をゴールドカップナショナルマッチ(以下GCNM)にスキンチェンジして誕生したのがGM4(右)です。

GM4のスライド刻印はシリーズ70のラージレターです。

そしてGUN雑誌の影響や他社の動向などにより高まったユーザーのリアル志向(実銃に近い構造)に対する回答として、1982年に誕生したのがGM5(左)です。

こちらはスモールレター刻印になります。

厳密には、GCNMのリアルカートはまた違うシリーズ名(GM12?)らしいのですが、ここではザックリとGM5に含めちゃいます。

同じ設計母体で、同じ銃をモデルアップしていますが、世代が違うと云う興味深い対決です。

まず、GM2系の特徴である、グリップ上下長の短さをGM4も引き継いでしまっています。

単品だとそんなに気にならないんですが、GM5と並べてしまうとズングリして見えてしまうのは否めません。

マガジンの長さはGM2の方が約3.6mm短いです。

短い理由ですが、輸出を考慮したときに実銃と互換性を持たせないようにとのディストリビューター側の要望だったという説があります。

後からの眺めでは、メインスプリングハウジングの短さが鮮明でマガジンと同様約3.6mmの差があります。

つまり、この3.6mmの数値がグリップ部の短さとなっています。

発火方式はGM4がファイアリングプレートによるサイド発火、GM5がブリーチ分解不可のセンター発火です。

スライドは、見た目GM4の方がスマートで、管理人にはより実銃に近い感じを受けます。

実際に平面部の上下幅を計ってみるとGM5(下)に比べ、GM4は約0.5mm短いだけでした。

全長は、ほとんど差はありません。

スライドのホールドオープン状態でのバレルは、ショートリコイルが再現されていないGM4の方が5mmほど突き出ます。

マガジン底面の刻印はGM4にはありません。

GM4(左)のイライアソンリアサイトは、調整はエレベーション(クリック有り)のみで、あとは全てオミットされたプラ一体成型のモックです。

しかし形状と刻印はリアルなものになっています。

GM5はもちろん、フルアジャスタブル、フルクリックのオール金属製です。

GM4は設計の時点で重量感についてはあまり考慮されなかったようで、握ってみるといささか軽く感じてしまいます。

GM5では、フレーム内部に設けられた金属のサブフレームやデットスペースへのウェイト設置などで重量を稼いでいます。

GM4はベースとなったGM2の都合による部分を除けば、ほぼ妥協無くゴールドカップの外観や刻印を極めてシャープに再現しています。

並べてみてもグリップが短い、振るとカタカタ鳴るとか重量感がないことを除けばそうGM5に対してヒケを取ってる感じはしません。

こう見るとGM4のフロントサイトがパートリッジタイプなのに対して、GM5の方は若干アンダーカット気味になってますね。

発火至上主義時代の申し子GM2とリアル志向のGM5系との狭間に誕生し、その両方の良いとこ取りしたと云えないこともないGM4。

GM5誕生(1982年ごろ)まで、リリーフとしての役目を良く果たしたと云えるのではないでしょうか。

2016年04月10日

対決! H&K USP モデルガン対ガスガン 後編

対決! H&K USP モデルガン対ガスガン 後編です。

前編はこちら。

はじめてUSP(タナカのモデルガン)を手にした時の第一印象は、「妙にデカい…」でした。

9ミリパラのハンドガンとしてSIG P226やグロック17あたりと比べてしまうので、少し大味にも感じ、あまり良い印象を持ちませんでしたがそれは今でも変わりません。

左からタナカのモデルガン、グロック17、SIG P226、USPです。

USPにはそんなちょっとネガティブな印象を持っているので、バリエーションであるUSPコンパクトやHK45にも今ひとつ触手が伸びません。

とくにUSPコンパクトは、ショーティ萌えな管理人でもあまり魅力を感じませんねぇ。

USPは9ミリパラと45口径版で、大きさはそう違わないですね。

ベレッタクーガーでは、同様の比較で明らかに大きさに差がありました。

USPの場合、9ミリパラ版(右)は45ACP版に引っ張られて大きめに造られているってことでしょうね…。

上から見ると、45ACP版(左)はエジェクションポートの部分だけ約4ミリ伸びています。

これは45ACPと9ミリパラカートリッジ長の差が約3ミリなので、ほぼその分のみストレッチされていることになります。

合理的な設計と云えますね。

スライド幅は、ほぼ同じです。

グリップの大きさはスライド同様前後方向に4~5ミリ伸びていますが、ポリマーフレームのおかげかクーガー程に太さの差はなくて45ACP版でも十分握り易いです。

45ACP版は12+1、9ミリパラ版は15+1のファイアーパワーで、クラスでも多いとは云えません。

しかし無理に弾数を増やさずに、握りやすさにも配慮しているのが伺えます。

マニュアルセフティはタナカ、KSCの両方ともバリアント1と云われるタイプを再現しています。

コントロールレバーを上にあげてセフティオン、また画像の様にコックアンドロックも可能です。

そして水平位置でセフティオフ、下にさげてハンマーデコッキングとなります。

この煩雑なセフティシステムも管理人があまりUSPを好まない理由かも…。

そのような天の邪鬼対策にH&Kではバリアント10まで、全10種類ものバリエーションを用意してあるので「お好みのセフティをどうぞっ」て事なんでしょうが

凝り過ぎですよね…。

そんなUSPですが、未だにH&Kのカタログに載ってる現行品なんですよねぇ。

ドイツ連邦軍のサービスピストル(P8)ですし、一般市場でも根強い人気があるようです。

前編はこちら。

はじめてUSP(タナカのモデルガン)を手にした時の第一印象は、「妙にデカい…」でした。

9ミリパラのハンドガンとしてSIG P226やグロック17あたりと比べてしまうので、少し大味にも感じ、あまり良い印象を持ちませんでしたがそれは今でも変わりません。

左からタナカのモデルガン、グロック17、SIG P226、USPです。

USPにはそんなちょっとネガティブな印象を持っているので、バリエーションであるUSPコンパクトやHK45にも今ひとつ触手が伸びません。

とくにUSPコンパクトは、ショーティ萌えな管理人でもあまり魅力を感じませんねぇ。

USPは9ミリパラと45口径版で、大きさはそう違わないですね。

ベレッタクーガーでは、同様の比較で明らかに大きさに差がありました。

USPの場合、9ミリパラ版(右)は45ACP版に引っ張られて大きめに造られているってことでしょうね…。

上から見ると、45ACP版(左)はエジェクションポートの部分だけ約4ミリ伸びています。

これは45ACPと9ミリパラカートリッジ長の差が約3ミリなので、ほぼその分のみストレッチされていることになります。

合理的な設計と云えますね。

スライド幅は、ほぼ同じです。

グリップの大きさはスライド同様前後方向に4~5ミリ伸びていますが、ポリマーフレームのおかげかクーガー程に太さの差はなくて45ACP版でも十分握り易いです。

45ACP版は12+1、9ミリパラ版は15+1のファイアーパワーで、クラスでも多いとは云えません。

しかし無理に弾数を増やさずに、握りやすさにも配慮しているのが伺えます。

マニュアルセフティはタナカ、KSCの両方ともバリアント1と云われるタイプを再現しています。

コントロールレバーを上にあげてセフティオン、また画像の様にコックアンドロックも可能です。

そして水平位置でセフティオフ、下にさげてハンマーデコッキングとなります。

この煩雑なセフティシステムも管理人があまりUSPを好まない理由かも…。

そのような天の邪鬼対策にH&Kではバリアント10まで、全10種類ものバリエーションを用意してあるので「お好みのセフティをどうぞっ」て事なんでしょうが

凝り過ぎですよね…。

そんなUSPですが、未だにH&Kのカタログに載ってる現行品なんですよねぇ。

ドイツ連邦軍のサービスピストル(P8)ですし、一般市場でも根強い人気があるようです。

2016年02月20日

対決! H&K USP モデルガン対ガスガン 前編

対決! H&K USP モデルガン対ガスガン 前編です。

上の黒いのがKSCのガスブローバック、45口径仕様をモデルアップしています。

そしてシルバーがタナカのモデルガンでこちらは9ミリパラベラム仕様です。

タナカのUSPモデルガン(右)にはオールHW、ハーフHWなどのバリエーションがありますが、この個体は初期のオールABS製です。

発売から15~6年経っていますが、カッチリした良い出来です。

後からオールHWが追加された時は、買い直そうと思ったぐらいかな~り悔し羨ましかったです…(笑)。

気分でスライドをシルバーに塗装してあります。

USPは、フレームのダストカバー部に世界初と云われるアクセサリーマウントを装備していますが、汎用性は無くH&K社専用設計の製品しか取り付けできません。

タナカのUSP(右)には、ここにタニオコバ製のレールアダプターを装着しており、これによりピカティニー規格のアクセサリーの装着が可能になります。

KSC(右)はシステム7以前の初期のバージョンです。

大柄なUSPですが45ACP用として見れば、まあ許容できる大きさですね。

下はWAのガスブローバック、パラオードナンスP14-45です。

45ACP使用のハイキャップガンとしてP14-45(下)と比べると、装弾数は2発少ないですが、格段にグリップし易いです。

シャープなフォルムや細部のディテール、正確な刻印などクールな再現度はKSC(右)の真骨頂。

やはりモダンオートマチックを造らせると上手い会社です。

KSC拘りのロックアウトデバイス。

所有欲が満たされるギミックです。

KSC(左)が得意とする繊細なファイアリングピンの表現は、もはやモデルガンを超えています。

後編に続きます。

上の黒いのがKSCのガスブローバック、45口径仕様をモデルアップしています。

そしてシルバーがタナカのモデルガンでこちらは9ミリパラベラム仕様です。

タナカのUSPモデルガン(右)にはオールHW、ハーフHWなどのバリエーションがありますが、この個体は初期のオールABS製です。

発売から15~6年経っていますが、カッチリした良い出来です。

後からオールHWが追加された時は、買い直そうと思ったぐらいかな~り

気分でスライドをシルバーに塗装してあります。

USPは、フレームのダストカバー部に世界初と云われるアクセサリーマウントを装備していますが、汎用性は無くH&K社専用設計の製品しか取り付けできません。

タナカのUSP(右)には、ここにタニオコバ製のレールアダプターを装着しており、これによりピカティニー規格のアクセサリーの装着が可能になります。

KSC(右)はシステム7以前の初期のバージョンです。

大柄なUSPですが45ACP用として見れば、まあ許容できる大きさですね。

下はWAのガスブローバック、パラオードナンスP14-45です。

45ACP使用のハイキャップガンとしてP14-45(下)と比べると、装弾数は2発少ないですが、格段にグリップし易いです。

シャープなフォルムや細部のディテール、正確な刻印などクールな再現度はKSC(右)の真骨頂。

やはりモダンオートマチックを造らせると上手い会社です。

KSC拘りのロックアウトデバイス。

所有欲が満たされるギミックです。

KSC(左)が得意とする繊細なファイアリングピンの表現は、もはやモデルガンを超えています。

後編に続きます。

2015年12月10日

対決!ワルサーPPKモデルガン MULE vs マルシン 後編

対決!シリーズ、ワルサーPPKモデルガン、MULE(CAW) vs マルシンの後編です。

前編はこちら。

PPKでも初期のみに存在したと云われている90°セフティを再現したMULE(右)。

実際に操作してみると75°セフティのマルシン(左)に比べて余計に15°廻すのがやっぱり面倒と感じます。

とても意味のあるナイスな改良だったんですねぇ…。

左からマルシン用、別売りのマルシンPPK用、CAW用のマガジンです。

別売りのマルシンPPKマガジンにはCAW並の刻印が入っており、仕上げもとても良いのはちょっとした驚きでした。

手持ちのマルシン用めっきマガジン(右)には刻印は入っていません。

マガジンは、ほぼ互換性あり。

どちらでもキャッチが掛り、装填排莢ともOKでしたが、MULEの本体にマルシンのマガジン(右下)ではスライドストップが掛りませんでした。

重量やウエイトバランスに関してはバレル自体にウエイトが仕込まれているMULEが一枚上手です。

MULEの重量。

そしてマルシン。

ガルコのPPK用バックサイドには、両方ともスムーズに抜き差しできました。

限りなくリアルサイズに近いと云うことですね。

下はMGCのタニオアクションPPK(の残骸)ですが、戦後型スライドにエーレンバッフェグリップと90°セフティと云う仕様です。

リアサイトが変な形状なのが惜しまれるものの流石MGC、プロポーションは今見ても中々のものです。

ウチに棲むPPKと仲間たち、全員集合~。

左上から時計回りに、マルシンPPK、CAW PPK、MGC PPK、WA PPK/S、マルシンPPK/S、マルシンPPK/S、マルゼンPPK/S固定ガス、マルシンPPK/Sエアコキ、マルシンPP、マルゴーPPです。

残るは、PPスポーツか…(ボソッ)。

PPKファミリーは沢山いても場所を取らないので、コレクションに最適です(笑)。

1981年発売のPPK/Sの流れを汲むマルシンと新興勢力のMULEのPPKガチ比べでしたが、流石に設計が新しいだけにMULEに軍配を上げざるを得ません。

ただし評価は、マルシン:良い、MULE:さらに良い…です(笑)。

しかし発火させる方にはマルシン一択ですよね。

前編はこちら。

PPKでも初期のみに存在したと云われている90°セフティを再現したMULE(右)。

実際に操作してみると75°セフティのマルシン(左)に比べて余計に15°廻すのがやっぱり面倒と感じます。

とても意味のあるナイスな改良だったんですねぇ…。

左からマルシン用、別売りのマルシンPPK用、CAW用のマガジンです。

別売りのマルシンPPKマガジンにはCAW並の刻印が入っており、仕上げもとても良いのはちょっとした驚きでした。

手持ちのマルシン用めっきマガジン(右)には刻印は入っていません。

マガジンは、ほぼ互換性あり。

どちらでもキャッチが掛り、装填排莢ともOKでしたが、MULEの本体にマルシンのマガジン(右下)ではスライドストップが掛りませんでした。

重量やウエイトバランスに関してはバレル自体にウエイトが仕込まれているMULEが一枚上手です。

MULEの重量。

そしてマルシン。

ガルコのPPK用バックサイドには、両方ともスムーズに抜き差しできました。

限りなくリアルサイズに近いと云うことですね。

下はMGCのタニオアクションPPK(の残骸)ですが、戦後型スライドにエーレンバッフェグリップと90°セフティと云う仕様です。

リアサイトが変な形状なのが惜しまれるものの流石MGC、プロポーションは今見ても中々のものです。

ウチに棲むPPKと仲間たち、全員集合~。

左上から時計回りに、マルシンPPK、CAW PPK、MGC PPK、WA PPK/S、マルシンPPK/S、マルシンPPK/S、マルゼンPPK/S固定ガス、マルシンPPK/Sエアコキ、マルシンPP、マルゴーPPです。

残るは、PPスポーツか…(ボソッ)。

PPKファミリーは沢山いても場所を取らないので、コレクションに最適です(笑)。

1981年発売のPPK/Sの流れを汲むマルシンと新興勢力のMULEのPPKガチ比べでしたが、流石に設計が新しいだけにMULEに軍配を上げざるを得ません。

ただし評価は、マルシン:良い、MULE:さらに良い…です(笑)。

しかし発火させる方にはマルシン一択ですよね。

2015年11月20日

対決!ワルサーPPKモデルガン MULE vs マルシン 前編

対決!シリーズ、ワルサーPPKモデルガン、MULE(CAW) vs マルシンの前編になります。

永遠に続くかと思われた 一人PPK祭りも第4弾、ついに最終回です。

左が戦前型のMULE、右のマルシンは戦後型をモデルアップしています。

マルシンの戦後型PPKを手に入れた後、当然戦前型もコレクションに、と考えた訳ですが…。

その時点でマルシン(右)からも戦前型PPKは発売されており、何度か買うチャンスはあったんですが歯を食いしばって(爆)思いとどまりました。

戦前型ぐらい「CAWにしよ…」と思っていたためです。

MULE(上)はフルHW製のダミーカートモデル、マルシン(下)はフルHW製のブローバックモデルです。

どちらも、PPKの直線と曲線が織りなすキュートなフォルムを手堅く再現し、甲乙つけがたい出来です。

スライド平面部の上下が広い戦後型のマルシン(左)、狭い戦前型のMULEと実銃の特徴も良く捉えています。

グリップは、CAW(左)がふくよかなカーブの戦前型をうまく再現しているのに対し、マルシン(右)のグリップは少し末広がり感が足りなく細く見えてしまいます。

ファイアリングピンの表現に関しては、両銃とも文句のない出来です。

そしてPPK特有のラップアラウンド(後ろまで廻り込んでいる)グリップは、右のマルシンは戦後型のツーピースを、左のMULEは戦前型のワンピースタイプを再現しています。

コストの関係かMULEは2分割にしていますが、分割線を巧妙に隠しているおかげでワンピースの様な佇まいを得ることに成功しています。

マルシン(下)のPPKシリーズ全般に云えますが、トリガーのレスト位置がわずかに前よりですね。

これは常々惜しいと感じています。

ローディングインジケーターは、先端が丸く加工され黒染めされたMULE(右)の方が手間が掛っています。

突出し量は両銃とも適正と感じます。

スライドの前端の形状は無骨な戦前型(右)、スマートな戦後型と良く再現されており、このように並べるとコレクションした甲斐もあるというものです。

この写真でマルシン(左)のトリガーにグルーブが入っているのに初めて気が付きました(汗)。

トリガーガード周辺のクリアランスは、新しいだけにMULE(右)方がピッチリしています。

MULE(右)のスライドストップやトリガーバーは分厚い鉄板(ステンレス?)で出来ており、仕上げも良くとても高級感があります。

見えにくい箇所にも拘らず、しっかりとコストを掛けていますね。

後編に続きます。

永遠に続くかと思われた 一人PPK祭りも第4弾、ついに最終回です。

左が戦前型のMULE、右のマルシンは戦後型をモデルアップしています。

マルシンの戦後型PPKを手に入れた後、当然戦前型もコレクションに、と考えた訳ですが…。

その時点でマルシン(右)からも戦前型PPKは発売されており、何度か買うチャンスはあったんですが歯を食いしばって(爆)思いとどまりました。

戦前型ぐらい「CAWにしよ…」と思っていたためです。

MULE(上)はフルHW製のダミーカートモデル、マルシン(下)はフルHW製のブローバックモデルです。

どちらも、PPKの直線と曲線が織りなすキュートなフォルムを手堅く再現し、甲乙つけがたい出来です。

スライド平面部の上下が広い戦後型のマルシン(左)、狭い戦前型のMULEと実銃の特徴も良く捉えています。

グリップは、CAW(左)がふくよかなカーブの戦前型をうまく再現しているのに対し、マルシン(右)のグリップは少し末広がり感が足りなく細く見えてしまいます。

ファイアリングピンの表現に関しては、両銃とも文句のない出来です。

そしてPPK特有のラップアラウンド(後ろまで廻り込んでいる)グリップは、右のマルシンは戦後型のツーピースを、左のMULEは戦前型のワンピースタイプを再現しています。

コストの関係かMULEは2分割にしていますが、分割線を巧妙に隠しているおかげでワンピースの様な佇まいを得ることに成功しています。

マルシン(下)のPPKシリーズ全般に云えますが、トリガーのレスト位置がわずかに前よりですね。

これは常々惜しいと感じています。

ローディングインジケーターは、先端が丸く加工され黒染めされたMULE(右)の方が手間が掛っています。

突出し量は両銃とも適正と感じます。

スライドの前端の形状は無骨な戦前型(右)、スマートな戦後型と良く再現されており、このように並べるとコレクションした甲斐もあるというものです。

この写真でマルシン(左)のトリガーにグルーブが入っているのに初めて気が付きました(汗)。

トリガーガード周辺のクリアランスは、新しいだけにMULE(右)方がピッチリしています。

MULE(右)のスライドストップやトリガーバーは分厚い鉄板(ステンレス?)で出来ており、仕上げも良くとても高級感があります。

見えにくい箇所にも拘らず、しっかりとコストを掛けていますね。

後編に続きます。

2015年07月20日

対決!ワルサーPPK/Sインターアームス WA vs マルシン 後編

対決!シリーズ、ワルサーPPK/Sモデルガンのインターアームス仕様、WA vs マルシンの後編です。

前編はこちら。

マルシン(下)の方は、サイズ、バランスともスリムで精悍なPPK/Sを良く再現していると思います。

まあこれは、どっちが良い悪いではなく解釈の相違、好みの違いのレベルですね…。

下から見る限り、幅はそう変わらない感じです…。

全長は僅かにWA(右)が長いです。

それでうまくバランスを取っている事が伺えます。

マルシン(左)のフロントサイトはドット穴が省略されていたので、ピンバイスで穿ちました。

エキストラクターのデザインは、10年以上あとに再設計されたマルシン(左)が圧倒的にリアルなのは言うまでもありません。

同じくブリーチ後端も、リニューアルでセンターファイア化されたマルシン(左)がリアルなのは当然ですが、当時の安全性に関する要件を勘案してデザインされたWAも中々の優れモノと云えます。

取材した個体がそうだったのか、WA(左)のマガジンが左側一穴タイプなのは嬉しい拘りです。

バレルもWA(右)がひと回り太いです。

ローディングインディケーターの突出し量は、WA(右)の方がリアルに感じます。

後端の処理もWAが丸く加工されているのに対し、マルシンは丸棒を切断したままと云う感じです。

重量はさすがにHW製のマルシン(下)が重いですが、鉄板のシャーシが仕込まれたWAも結構肉薄しています。

で、どちらが気に入ったかと云う話になると、管理人の場合僅差でマルシンでしょうか…。

WAとほぼ同時期に発売されたあと、マルシンだけ10数年後にリニューアルされていることや、当時存在しなかったHW材の使用などフェアではない所もあるのですが

小型拳銃らしい凝縮感がよく表現されているのも一つの決め手となりました。

そんな訳で一人PPK祭り、第3弾へ続きます…。

前編はこちら。

マルシン(下)の方は、サイズ、バランスともスリムで精悍なPPK/Sを良く再現していると思います。

まあこれは、どっちが良い悪いではなく解釈の相違、好みの違いのレベルですね…。

下から見る限り、幅はそう変わらない感じです…。

全長は僅かにWA(右)が長いです。

それでうまくバランスを取っている事が伺えます。

マルシン(左)のフロントサイトはドット穴が省略されていたので、ピンバイスで穿ちました。

エキストラクターのデザインは、10年以上あとに再設計されたマルシン(左)が圧倒的にリアルなのは言うまでもありません。

同じくブリーチ後端も、リニューアルでセンターファイア化されたマルシン(左)がリアルなのは当然ですが、当時の安全性に関する要件を勘案してデザインされたWAも中々の優れモノと云えます。

取材した個体がそうだったのか、WA(左)のマガジンが左側一穴タイプなのは嬉しい拘りです。

バレルもWA(右)がひと回り太いです。

ローディングインディケーターの突出し量は、WA(右)の方がリアルに感じます。

後端の処理もWAが丸く加工されているのに対し、マルシンは丸棒を切断したままと云う感じです。

重量はさすがにHW製のマルシン(下)が重いですが、鉄板のシャーシが仕込まれたWAも結構肉薄しています。

で、どちらが気に入ったかと云う話になると、管理人の場合僅差でマルシンでしょうか…。

WAとほぼ同時期に発売されたあと、マルシンだけ10数年後にリニューアルされていることや、当時存在しなかったHW材の使用などフェアではない所もあるのですが

小型拳銃らしい凝縮感がよく表現されているのも一つの決め手となりました。

そんな訳で一人PPK祭り、第3弾へ続きます…。

2015年06月10日

対決!ワルサーPPK/Sインターアームス WA vs マルシン 前編

対決!シリーズ、ワルサーPPK/Sモデルガンのインターアームス仕様、WA vs マルシンの前編になります。

一人PPK祭り、第2弾です。

まぁ、ぶっちゃけマルシンとWAのPPK/Sモデルガン比べですね…(爆)。

シルバーがWA、黒がマルシンです。

WAのモデルアップしたPPK/Sは西ドイツ製造のインターアームス仕様で、タイプとしてはこちらの方が旧いと思われます。

シルバーに塗ってしまいましたが、よ~く考えるとこのタイプの時代、まだステンレスモデルは無かったかもしれません。

ま、いいか…。

マルシンのPPK/Sは、センターファイアでHWの組立キットにアメリカ製造タイプのインターアームス刻印を彫ってもらいました。

ワルサーバナー下のMADE IN U.S.A.がポイントです…。

マルシンオリジナル刻印(上)との比較。

使用アモは、オリジナルが.32ACP、インターアームスは.380ACPと云う設定です(笑)。

スライド左側は、シンプルなオリジナル(上)に比べ、インターアームス仕様は二ギニギしいです…。

インターアームス仕様は、フレームにもシリアルナンバーを入れてもらいました。

当初は、シルバーに塗ってステンレスモデルにする予定でしたが、先日入手したWAの方をシルバーにしてしまった為、急遽ブルー仕上げに変更しました。

刻印をインターアームスに打ち変えたと云うだけで、他は別にど~と云うこともない、何の変哲もないマルシンのPPK/Sです…(汗)。

…それを云っては身も蓋も無いので、チャンバーに貼ったステンレス板に刻印を入れてみました。

インターアームスPPK/Sに良くある、VとAを合体させた様なシンプルなタイプをカッターで彫ってみましたが、薄くてよく分かりませんね(笑)。

2丁を並べてみました。

手前にあって、膨張色と云うのを差し引いてもWAの方はぶっといです。

単体で見る限り、あまり気にならないんですが…。

WAのグリップは明らかに太いし、フレームやスライド高も高いですが、全体のバランスの良さに救われており、フォルムが破綻する寸前で辛うじて踏み止まっている印象です。

印象だけでなく、実銃用のホルスターに入れてみると一目瞭然。

ガルコのPPK用バックサイドにWAはキッツキツですが、マルシンはピッタリです。

故にマルシンのPPK/Sは実銃に近いサイズと推測されます。

まあ良く云えばWAは力強いフォルムで、その点GM5系のガバに通じるものがありますね。

(発売はGM5より前ですが…)

もしかして確信犯的なデフォルメだったのかも…。

後編に続きます。

一人PPK祭り、第2弾です。

まぁ、ぶっちゃけマルシンとWAのPPK/Sモデルガン比べですね…(爆)。

シルバーがWA、黒がマルシンです。

WAのモデルアップしたPPK/Sは西ドイツ製造のインターアームス仕様で、タイプとしてはこちらの方が旧いと思われます。

シルバーに塗ってしまいましたが、よ~く考えるとこのタイプの時代、まだステンレスモデルは無かったかもしれません。

ま、いいか…。

マルシンのPPK/Sは、センターファイアでHWの組立キットにアメリカ製造タイプのインターアームス刻印を彫ってもらいました。

ワルサーバナー下のMADE IN U.S.A.がポイントです…。

マルシンオリジナル刻印(上)との比較。

使用アモは、オリジナルが.32ACP、インターアームスは.380ACPと云う設定です(笑)。

スライド左側は、シンプルなオリジナル(上)に比べ、インターアームス仕様は二ギニギしいです…。

インターアームス仕様は、フレームにもシリアルナンバーを入れてもらいました。

当初は、シルバーに塗ってステンレスモデルにする予定でしたが、先日入手したWAの方をシルバーにしてしまった為、急遽ブルー仕上げに変更しました。

刻印をインターアームスに打ち変えたと云うだけで、他は別にど~と云うこともない、何の変哲もないマルシンのPPK/Sです…(汗)。

…それを云っては身も蓋も無いので、チャンバーに貼ったステンレス板に刻印を入れてみました。

インターアームスPPK/Sに良くある、VとAを合体させた様なシンプルなタイプをカッターで彫ってみましたが、薄くてよく分かりませんね(笑)。

2丁を並べてみました。

手前にあって、膨張色と云うのを差し引いてもWAの方はぶっといです。

単体で見る限り、あまり気にならないんですが…。

WAのグリップは明らかに太いし、フレームやスライド高も高いですが、全体のバランスの良さに救われており、フォルムが破綻する寸前で辛うじて踏み止まっている印象です。

印象だけでなく、実銃用のホルスターに入れてみると一目瞭然。

ガルコのPPK用バックサイドにWAはキッツキツですが、マルシンはピッタリです。

故にマルシンのPPK/Sは実銃に近いサイズと推測されます。

まあ良く云えばWAは力強いフォルムで、その点GM5系のガバに通じるものがありますね。

(発売はGM5より前ですが…)

もしかして確信犯的なデフォルメだったのかも…。

後編に続きます。

2015年04月21日

対決! MGCベレッタM92FS モデルガン対ガスガン 後編

対決シリーズ。MGCベレッタM92FS モデルガン対ガスガン 後編です。

前編はこちら。

リアルなブリーチ後部のファイアリングピン廻り。

左がガスガンですが、KSCもかくやと云う再現度です。

しかもセフティをオンにすると、実銃同様ピンが上を向く凄さ…。

〇〇のM92系に爪の垢でも煎じて…以下自粛…。

右側のセフティレバーぐらいモデルガンと共用だろうと思ったんですが、ご覧の通りスクリューの数が違っておりガスガン専用です…。

セフティレバーなど、わざわざ金型を別途起こす必要もないと思うんですが、この様な高コスト体質があのような結果を…以下自粛…。

(左がガスガン)

下からの眺めも瓜二つです。マガジンのガス注入口で辛うじて左がガスガンと判ります。

上から目線でも(流石にファイアリングピンブロックはモールドですが)余程目を凝らさないと見分けが付きません。

ちなみに左がガスガンですが、ロッキングブロックの表現などはガスガンの方がリアルかも…。

マガジンも良く似せています。

凝った絞りでP7と同様、金型にお金をかけたんでしょうねぇ。

凄いのは一度ガスを注入すると、ず~っと漏れないで1年でも2年でもそのまま入っている事。

これは今まで所有していたMGCのガスガン全てに共通しています。

ちなみに上のモデルガン用のマガジンは実物です。

MGCのM92Fモデルガンは実物マガジンが問題無く使用できます。

(マルシンのM92Fには、使えません)

この実物マガジンは良い感じにヤレていたので、買った時のまま使っています。

モデルガンの重量(マガジンは空)です。

構造的に有利なのに加え、比重が高いSRH材を使用しているだけあって、重量はガスガンの圧勝です。

ガスガンを5メートルぐらいから、ちょこっと撃ってみました。

固定スライドガスガンとして後発だけあって、トリガープルは雑味がなく非常にスムーズです。

もちろんBB弾は“黄緑色の憎いヤツ”こと、MGC純正のスーパーグレッツ弾です。

そして結果は…。

散りまくった挙句、5発撃ったのに穴が4つしかありません…(ナイアガラ滝汗)。

上がガスガン、真ん中は以前紹介したイタリア刻印のSRH製MGC M92Fモデルガンです。

M92FSガスガン(左)は、固定スライドも後期の製品だけあり非常に洗練された造りです。

如何に実銃に近いディテールや重量感を再現するか、と云うことにコストを惜しみなく投じている事が分かります。

ブリーチ後部の再現など妥協の無さには執念の様な物も感じますし、その意味で究極の固定スライドガスガンと云えるかもしれません。

前編はこちら。

リアルなブリーチ後部のファイアリングピン廻り。

左がガスガンですが、KSCもかくやと云う再現度です。

しかもセフティをオンにすると、実銃同様ピンが上を向く凄さ…。

〇〇のM92系に爪の垢でも煎じて…以下自粛…。

右側のセフティレバーぐらいモデルガンと共用だろうと思ったんですが、ご覧の通りスクリューの数が違っておりガスガン専用です…。

セフティレバーなど、わざわざ金型を別途起こす必要もないと思うんですが、この様な高コスト体質があのような結果を…以下自粛…。

(左がガスガン)

下からの眺めも瓜二つです。マガジンのガス注入口で辛うじて左がガスガンと判ります。

上から目線でも(流石にファイアリングピンブロックはモールドですが)余程目を凝らさないと見分けが付きません。

ちなみに左がガスガンですが、ロッキングブロックの表現などはガスガンの方がリアルかも…。

マガジンも良く似せています。

凝った絞りでP7と同様、金型にお金をかけたんでしょうねぇ。

凄いのは一度ガスを注入すると、ず~っと漏れないで1年でも2年でもそのまま入っている事。

これは今まで所有していたMGCのガスガン全てに共通しています。

ちなみに上のモデルガン用のマガジンは実物です。

MGCのM92Fモデルガンは実物マガジンが問題無く使用できます。

(マルシンのM92Fには、使えません)

この実物マガジンは良い感じにヤレていたので、買った時のまま使っています。

モデルガンの重量(マガジンは空)です。

構造的に有利なのに加え、比重が高いSRH材を使用しているだけあって、重量はガスガンの圧勝です。

ガスガンを5メートルぐらいから、ちょこっと撃ってみました。

固定スライドガスガンとして後発だけあって、トリガープルは雑味がなく非常にスムーズです。

もちろんBB弾は“黄緑色の憎いヤツ”こと、MGC純正のスーパーグレッツ弾です。

そして結果は…。

散りまくった挙句、5発撃ったのに穴が4つしかありません…(ナイアガラ滝汗)。

上がガスガン、真ん中は以前紹介したイタリア刻印のSRH製MGC M92Fモデルガンです。

M92FSガスガン(左)は、固定スライドも後期の製品だけあり非常に洗練された造りです。

如何に実銃に近いディテールや重量感を再現するか、と云うことにコストを惜しみなく投じている事が分かります。

ブリーチ後部の再現など妥協の無さには執念の様な物も感じますし、その意味で究極の固定スライドガスガンと云えるかもしれません。

2015年03月14日

対決! MGCベレッタM92FS モデルガン対ガスガン 前編

対決シリーズ。今回は、MGCベレッタM92FS モデルガン対ガスガン 前編です。

左がモデルガン、右が固定スライドガスガンです。

モデルガンはタイトー時代の製品で、HW製です。

ずいぶん前ですがイベントで使用感アリアリのブツが格安で出てたので購入しました。

タイトーブランドですが旧MGCと同様にスライドの引きなどはとても滑らかです。

使用感MAXにもかかわらず、奇跡的に未発火でした。

金属パーツなどが良い感じにヤレていたので、それをそのまま生かし樹脂部をエイジング風の塗装にしてあります。

そんな状態なので多少傷が付いても気にしません。

なので、ホルスターからのドローやマグチェンジの練習などに使い倒しています。

ガスガンの方は固定スライドで、材質はスーパーリアルヘビーウエイト(SRH)製です。

通常のHWに比べ脆い材質ですが、作動部の無い固定スライドならば比重が大きいことによって得られる重量感というメリットだけを享受できます。

このガスガンは、とあるリサイクルショップの開店時にMGCの固定スライドを投げ売りしていた時に、以前紹介したM645やGM6のツインコンプなどと一緒に入手したものです。

このM92FSだけは付属品は一切なく本体のみでした。

旧MGC時代の製品なので仕上げは良好で、購入時のまま全く手を加えていません。

WAのバトルダメージ仕上げの様な風合いを楽しんでいます。

実はガスガン(下)のM92FSはモデルガンの部品取りに使えないかと思って購入したものです。

なにせ外観はご覧の通り、モデルガン(上)、ガスガン共瓜二つで区別がつきません。

辛うじてガスガンはトリガーガード上のASGK刻印で識別できます。

刻印はどちらもベレッタUSA製のM92FSを再現しており、フレームのシリアルNo.も一緒です。

当然ショートパーツなどは結構共用してるのでは…、とふんだのですが。

結果から云えば、ほぼ使える部品はありませんでした。

グリップパネルぐらいですかね…。

ガスガン(右)のセフティはコックアンドロックです。

この時期の固定スライドガスガンには普通の仕様です。

後編に続きます。

左がモデルガン、右が固定スライドガスガンです。

モデルガンはタイトー時代の製品で、HW製です。

ずいぶん前ですがイベントで使用感アリアリのブツが格安で出てたので購入しました。

タイトーブランドですが旧MGCと同様にスライドの引きなどはとても滑らかです。

使用感MAXにもかかわらず、奇跡的に未発火でした。

金属パーツなどが良い感じにヤレていたので、それをそのまま生かし樹脂部をエイジング風の塗装にしてあります。

そんな状態なので多少傷が付いても気にしません。

なので、ホルスターからのドローやマグチェンジの練習などに使い倒しています。

ガスガンの方は固定スライドで、材質はスーパーリアルヘビーウエイト(SRH)製です。

通常のHWに比べ脆い材質ですが、作動部の無い固定スライドならば比重が大きいことによって得られる重量感というメリットだけを享受できます。

このガスガンは、とあるリサイクルショップの開店時にMGCの固定スライドを投げ売りしていた時に、以前紹介したM645やGM6のツインコンプなどと一緒に入手したものです。

このM92FSだけは付属品は一切なく本体のみでした。

旧MGC時代の製品なので仕上げは良好で、購入時のまま全く手を加えていません。

WAのバトルダメージ仕上げの様な風合いを楽しんでいます。

実はガスガン(下)のM92FSはモデルガンの部品取りに使えないかと思って購入したものです。

なにせ外観はご覧の通り、モデルガン(上)、ガスガン共瓜二つで区別がつきません。

辛うじてガスガンはトリガーガード上のASGK刻印で識別できます。

刻印はどちらもベレッタUSA製のM92FSを再現しており、フレームのシリアルNo.も一緒です。

当然ショートパーツなどは結構共用してるのでは…、とふんだのですが。

結果から云えば、ほぼ使える部品はありませんでした。

グリップパネルぐらいですかね…。

ガスガン(右)のセフティはコックアンドロックです。

この時期の固定スライドガスガンには普通の仕様です。

後編に続きます。

2015年01月31日

対決!1911モデルガン MGC vs. ホビーフィックス

今回は、MGCとホビーフィックスの1911モデルガン対決です。

左がホビーフィックス(以下HF)のコルトM1911A1、右がMGCのM1991A1となります。

スリムなフォルムで実銃に近いと云われているHFと比べて明らかに見た目がファットなMGC…。

じゃ、どのぐらい寸法に差があるの?…というのが今回の趣旨です。

(左:HF)

どれくらい寸法が違うのかは、以前から管理人も興味がありました…。

(下:HF)

見た目、スライドの上下幅が明らかにHFが狭いです…。

その為、目の錯覚かHFのスライドが長く見えますが、実際にスライドの各部寸法を測ってみました。

スライド長さ:

MGC:189mm

HF:188mm

以外にもHFの方が1mm短かったです。

(下:HF)

スライド全高:

MGC:26.8mm

スライド全高

HF:25.8mm MGC比-1mmです。

スライド平面部高さ:

MGC:19.5mm

スライド平面部高さ:

HF:18.4mm MGC比-1.1mmです。

スライド平面部高さ(先端):

MGC:12mm

スライド平面部高さ(先端):

HF:10.9mm MGC比-1.1mmです。

スライド幅:

MGC:24.1mm

HF:23.1mm MGC比-1mmです。

握った感じもHFがスリムに感じます。

重さも測ってみました。

MGC:628g

HF:954g

メガHWだけにHFが圧倒的です。

マガジンを装着すると1Kgを超えて計測不能になるので、外してあります。

デフォルトのHWグリップを実銃プラグリップに換えてあるので実際はもっと重い筈です。

HFは非発火モデルなのでファイアリングピン廻りが非常にリアルです。

また、エジェクションポートのスライドとチャンバーカバーの段差も少なく、重量感も相まって実銃感がハンパないです。

しかし、HFのメガHWは材質が脆いらしいので、取り扱いは要注意ですね。

今回長年の疑問だった寸法の違いが判明し、スッキリしました(笑)。

各部1mm程の違いで、意外なほど印象が変わるものです。

左がホビーフィックス(以下HF)のコルトM1911A1、右がMGCのM1991A1となります。

スリムなフォルムで実銃に近いと云われているHFと比べて明らかに見た目がファットなMGC…。

じゃ、どのぐらい寸法に差があるの?…というのが今回の趣旨です。

(左:HF)

どれくらい寸法が違うのかは、以前から管理人も興味がありました…。

(下:HF)

見た目、スライドの上下幅が明らかにHFが狭いです…。

その為、目の錯覚かHFのスライドが長く見えますが、実際にスライドの各部寸法を測ってみました。

スライド長さ:

MGC:189mm

HF:188mm

以外にもHFの方が1mm短かったです。

(下:HF)

スライド全高:

MGC:26.8mm

スライド全高

HF:25.8mm MGC比-1mmです。

スライド平面部高さ:

MGC:19.5mm

スライド平面部高さ:

HF:18.4mm MGC比-1.1mmです。

スライド平面部高さ(先端):

MGC:12mm

スライド平面部高さ(先端):

HF:10.9mm MGC比-1.1mmです。

スライド幅:

MGC:24.1mm

HF:23.1mm MGC比-1mmです。

握った感じもHFがスリムに感じます。

重さも測ってみました。

MGC:628g

HF:954g

メガHWだけにHFが圧倒的です。

マガジンを装着すると1Kgを超えて計測不能になるので、外してあります。

デフォルトのHWグリップを実銃プラグリップに換えてあるので実際はもっと重い筈です。

HFは非発火モデルなのでファイアリングピン廻りが非常にリアルです。

また、エジェクションポートのスライドとチャンバーカバーの段差も少なく、重量感も相まって実銃感がハンパないです。

しかし、HFのメガHWは材質が脆いらしいので、取り扱いは要注意ですね。

今回長年の疑問だった寸法の違いが判明し、スッキリしました(笑)。

各部1mm程の違いで、意外なほど印象が変わるものです。

2014年12月27日

対決!タナカモデルガン グロックG18 vs. G18C

対決シリーズ、今回はタナカのモデルガン、グロックG18 Gen2(下)とG18C Gen3です。

G18C Gen3(左)は、自己カスタム品です。

G18C Gen3の記事はこちら。

G18Cのモデルガンは、以前CAWからタナカのG18の発売(90年代中頃)より少し前に、タナカG17をベースとしたカスタムとして販売されたことがあります。

タナカのG18に先駆けて発売されたCAWのG18Cは、スライドとバレルの穴加工はされていたものの、フレームはGen2のままでした。

エジェクションポートのエキストラクター上のラインが直線だったのを斜めに削りました。

しかしG18C(右)の方は、削り込みが足りなかったようで角度が違っているのはご愛敬…。

この部分が直線なのはG17初期型のみの特徴らしいです。

盛大にコンプ穴の開いたG18C(左)のバレルは、G18と比べて初速が大幅に低下していると思われます。

そしてフルオート時はコンプから盛大にブラストが吹き上げるでしょうから、腕は目いっぱい伸ばして撃たないと危ないですね…。

でも初速を低く抑えることにより、フルオートでのコントロール性はG18C(左)の方が高そうです。

もちろん実物を撃った事は無いので、想像ですが…。

またスライドも軽量化されているので、フルオートもより高回転なんでしょうね。

結果としてG18C(下)は更なるコントロール性の高さとフルオートの高速化を両立させていると思われます。

携帯性もショートバレルのG18C(下)が若干優位です。

グロックのモデルガンを弄っていていつも思うのは、有り体ですが革命的な銃だということ…。

ふつう銃をはじめとする工業製品というものは、だんだんと改良を重ねて進化、洗練されていくものですが、グロックの場合いきなり正解!みたいな…。

ちなみに管理人が、その登場に驚きと共に未来からやって来た感を覚えた工業製品は第一にグロック、そして1988年に公になったステルス機F117ナイトホークと

1997年に発表、発売されたハイブリッドカー初代トヨタプリウスなどがあります。

そのような銃の素養を早い時期に的確に見抜き、Pi80として採用したオーストリア軍の慧眼は尊敬に値しますね。

当時のアメリカ軍やイギリス軍では、見向きもされなかったでしょうねぇ。ましてやJSDFをや…。

うちに棲む、9ミリパラべラムのマシンピストルのモデルガン達。

右から反時計廻りにMGCのH&K VP70、KSCのベレッタM93R初期型、タナカのG18とG18Cです。

是非ここにスチェッキンを並べたいですねぇ…。

ちなみにVP70のホルスターストックはタニコバGBB用です。

それでは、良いお年を…。

G18C Gen3(左)は、自己カスタム品です。

G18C Gen3の記事はこちら。

G18Cのモデルガンは、以前CAWからタナカのG18の発売(90年代中頃)より少し前に、タナカG17をベースとしたカスタムとして販売されたことがあります。

タナカのG18に先駆けて発売されたCAWのG18Cは、スライドとバレルの穴加工はされていたものの、フレームはGen2のままでした。

エジェクションポートのエキストラクター上のラインが直線だったのを斜めに削りました。

しかしG18C(右)の方は、削り込みが足りなかったようで角度が違っているのはご愛敬…。

この部分が直線なのはG17初期型のみの特徴らしいです。

盛大にコンプ穴の開いたG18C(左)のバレルは、G18と比べて初速が大幅に低下していると思われます。

そしてフルオート時はコンプから盛大にブラストが吹き上げるでしょうから、腕は目いっぱい伸ばして撃たないと危ないですね…。

でも初速を低く抑えることにより、フルオートでのコントロール性はG18C(左)の方が高そうです。

もちろん実物を撃った事は無いので、想像ですが…。

またスライドも軽量化されているので、フルオートもより高回転なんでしょうね。

結果としてG18C(下)は更なるコントロール性の高さとフルオートの高速化を両立させていると思われます。

携帯性もショートバレルのG18C(下)が若干優位です。

グロックのモデルガンを弄っていていつも思うのは、有り体ですが革命的な銃だということ…。

ふつう銃をはじめとする工業製品というものは、だんだんと改良を重ねて進化、洗練されていくものですが、グロックの場合いきなり正解!みたいな…。

ちなみに管理人が、その登場に驚きと共に未来からやって来た感を覚えた工業製品は第一にグロック、そして1988年に公になったステルス機F117ナイトホークと

1997年に発表、発売されたハイブリッドカー初代トヨタプリウスなどがあります。

そのような銃の素養を早い時期に的確に見抜き、Pi80として採用したオーストリア軍の慧眼は尊敬に値しますね。

当時のアメリカ軍やイギリス軍では、見向きもされなかったでしょうねぇ。ましてやJSDFをや…。

うちに棲む、9ミリパラべラムのマシンピストルのモデルガン達。

右から反時計廻りにMGCのH&K VP70、KSCのベレッタM93R初期型、タナカのG18とG18Cです。

是非ここにスチェッキンを並べたいですねぇ…。

ちなみにVP70のホルスターストックはタニコバGBB用です。

それでは、良いお年を…。

2014年11月08日

タナカモデルガン SIG P226 アーリーとその親戚筋 Part 5

タナカのモデルガン、SIGザウエル P226アーリーとその親戚筋 Part 5 最終回です。

Part 4はこちら。

兄貴(P226アーリー)より、多少ゴツゴツした装いのP226レイト(上)。

そして、その息子のP229(タナカGBB)です。

P229の過去記事はこちら。

武闘派のお父さん、P226レイト(上)はバリバリにイカツイですが、息子のP229は人間的(=スライド)にも丸みを帯びて都会的に洗練されたイケメンです。

このP229は、.357SIG仕様です。

P228をベースに、P226レイト(右)と同様の削り出しスライドとされたP229。エキストラクターもエクスターナルタイプで血は争えません…。

お父さん(P226レイト:右)のような立派なレールが無いので、ちょっと羨ましいP229。

ぼくも大きくなったらレール生えてくるのかな…?。(大丈夫か?>俺…)

現行のP229は、レールを装備してるから心配無用だっ!byお父さん…。

P226アーリー(上)と甥にあたるP229…。

P229(左)は、ラウンドしたスライト形状でヤサ男に見えますが、どうしてP226アーリー伯父さんの9ミリパラよりも格段にホットな.40SWや.357SIGをも撃ちこなすヤンチャさを秘めています。

こうして見るとP229(左)ってスライドのセレーションが上下に狭いですね。P226 / P228の方が操作性は良さそうです…。

特に、P226用のホルスターは持ってないのですが、そういう時に便利なのがオールドワールドのサムブレイクヒップホルスターです。

今回登場した親戚一同みんな収まります…。

それどころかM&PもグロックもOKです。

その秘密は、ストラップの固定がベルクロになっており長さの調整が可能なためです。

本来はUSP用みたいですが、いかに現代のハンドガンがみんな似たような形状をしてるかの証左ですね。

Part 4はこちら。

兄貴(P226アーリー)より、多少ゴツゴツした装いのP226レイト(上)。

そして、その息子のP229(タナカGBB)です。

P229の過去記事はこちら。

武闘派のお父さん、P226レイト(上)はバリバリにイカツイですが、息子のP229は人間的(=スライド)にも丸みを帯びて都会的に洗練されたイケメンです。

このP229は、.357SIG仕様です。

P228をベースに、P226レイト(右)と同様の削り出しスライドとされたP229。エキストラクターもエクスターナルタイプで血は争えません…。

お父さん(P226レイト:右)のような立派なレールが無いので、ちょっと羨ましいP229。

ぼくも大きくなったらレール生えてくるのかな…?。(大丈夫か?>俺…)

現行のP229は、レールを装備してるから心配無用だっ!byお父さん…。

P226アーリー(上)と甥にあたるP229…。

P229(左)は、ラウンドしたスライト形状でヤサ男に見えますが、どうしてP226アーリー伯父さんの9ミリパラよりも格段にホットな.40SWや.357SIGをも撃ちこなすヤンチャさを秘めています。

こうして見るとP229(左)ってスライドのセレーションが上下に狭いですね。P226 / P228の方が操作性は良さそうです…。

特に、P226用のホルスターは持ってないのですが、そういう時に便利なのがオールドワールドのサムブレイクヒップホルスターです。

今回登場した親戚一同みんな収まります…。

それどころかM&PもグロックもOKです。

その秘密は、ストラップの固定がベルクロになっており長さの調整が可能なためです。

本来はUSP用みたいですが、いかに現代のハンドガンがみんな似たような形状をしてるかの証左ですね。

2014年10月25日

タナカモデルガン SIG P226 アーリーとその親戚筋 Part 4

タナカのモデルガン、SIGザウエル P226アーリーとその親戚筋 Part 4です。

Part 3はこちら。

親子関係にある、タナカモデルガン、P226アーリー(上)と同じくタナカGBB、P228です。

P228の過去記事はこちら。

プレススライドのP228(下)は、P226アーリーのコンパクトモデルと云う位置付けなので息子にあたりますね。

スライドのプレス加減が瓜二つ…。

前後長は随分縮められていますが、上からの眺めはそっくりです。血は争えませんね…。

ところが意外とグリップの長さはそんなに差がありません。P228が10ミリほど短いぐらい。

P228(右)のハンサムなマズルフェイスは父親譲りです…。

息子のP228(左)は、チューリッヒ警察に勤務しています(笑)。

スライドに刻印されたポリツァイの文字とクレストがその証です。

ダブルカラムマガジンのP22X系は、グリップが握りにくい印象があります。

親指の当たる左側のデコッキングレバー周辺が厚く盛り上がっているのがその一因かと…。

シングルスタックなP220は問題無く、快適な握り心地です。

1/1の模型として見た場合、グロックなどよりも凝った構造で、ハンサムで、エンターティメント性にあふれるSIG P22X系は、

ニヤニヤしながらニギニギしてる時間も長くなろうというものです(キモいですね…)。

親子三代そろい踏みの図。上からMGC P220、タナカP226アーリー、タナカP228。

太短いのが好きな管理人は、ズングリむっくりのP228に一番萌えます…。

Part 5に続きます。

Part 3はこちら。

親子関係にある、タナカモデルガン、P226アーリー(上)と同じくタナカGBB、P228です。

P228の過去記事はこちら。

プレススライドのP228(下)は、P226アーリーのコンパクトモデルと云う位置付けなので息子にあたりますね。

スライドのプレス加減が瓜二つ…。

前後長は随分縮められていますが、上からの眺めはそっくりです。血は争えませんね…。

ところが意外とグリップの長さはそんなに差がありません。P228が10ミリほど短いぐらい。

P228(右)のハンサムなマズルフェイスは父親譲りです…。

息子のP228(左)は、チューリッヒ警察に勤務しています(笑)。

スライドに刻印されたポリツァイの文字とクレストがその証です。

ダブルカラムマガジンのP22X系は、グリップが握りにくい印象があります。

親指の当たる左側のデコッキングレバー周辺が厚く盛り上がっているのがその一因かと…。

シングルスタックなP220は問題無く、快適な握り心地です。

1/1の模型として見た場合、グロックなどよりも凝った構造で、ハンサムで、エンターティメント性にあふれるSIG P22X系は、

ニヤニヤしながらニギニギしてる時間も長くなろうというものです(キモいですね…)。

親子三代そろい踏みの図。上からMGC P220、タナカP226アーリー、タナカP228。

太短いのが好きな管理人は、ズングリむっくりのP228に一番萌えます…。

Part 5に続きます。

2014年10月11日

タナカモデルガン SIG P226 アーリーとその親戚筋 Part 3

タナカのモデルガン、SIGザウエル P226アーリーとその親戚筋 Part 3です

Part 2はこちら。

P226アーリー(下)に対して、お父さんに相当するP220(9ミリパラベラム仕様)です。

自衛隊のサイドアームにも採用されています。

P220を複列マガジン化したものが、P226となります。

このP220はMGCのモデルガンでABSサテンブラック仕様でしたが、再仕上げしてあります。

実銃のP220には、長男とも云うべきコンパクトモデルのP225が存在しますが、残念ながら今日は欠席です(=モデル化されていません)。

MGCのP220は30年ぐらい前に発売された古いモデルガンです。

実は今まであまりお気に入りではなかったんですが、今回こうして並べると中々の存在感でちょっと気に入ってしまいました。

MGCのP220(右)は、スライドの先端が丸く絞られている初期タイプを再現しています。

自衛隊のP220は、一部を除きP226の様な角張った形状です。

マガジンの比較。装弾数はP226(左)の15発に対し、P220は9発です。

中々凝っているタナカP226マガジン(右)。

比べるまでも無く、明らかにスリムなP220(右)。ファットなP226に比べて、格段に握り易いです。

仮に自衛隊サイドアームの選考時にP226が存在していたとしても、一般的な日本人の手には余るので選ばれていたかどうか…。

P220のマガジンキャッチは、マガジン底部をフックするコンチネンタルタイプです。

古いモデルガンなので仕方ないですが、サイド発火で味気無い眺めのMGCのP220(右)ブリーチ後部。

MGCのP220(下)って何となく小さめに造られている様な気がします。同時代のVP70も小さかったし…。

上のP226と比べると、サイトの前後間隔(サイトレディアス)が違いすぎるような気がするんですが…。

タナカではP220のモデルガンも出しているので、機会があればそれと比べてみたいですね。

最後にP220父さん(右)とのツーショット「ハイ、チーズ…」。

Part 4に続きます。

Part 2はこちら。

P226アーリー(下)に対して、お父さんに相当するP220(9ミリパラベラム仕様)です。

自衛隊のサイドアームにも採用されています。

P220を複列マガジン化したものが、P226となります。

このP220はMGCのモデルガンでABSサテンブラック仕様でしたが、再仕上げしてあります。

実銃のP220には、長男とも云うべきコンパクトモデルのP225が存在しますが、残念ながら今日は欠席です(=モデル化されていません)。

MGCのP220は30年ぐらい前に発売された古いモデルガンです。

実は今まであまりお気に入りではなかったんですが、今回こうして並べると中々の存在感でちょっと気に入ってしまいました。

MGCのP220(右)は、スライドの先端が丸く絞られている初期タイプを再現しています。

自衛隊のP220は、一部を除きP226の様な角張った形状です。

マガジンの比較。装弾数はP226(左)の15発に対し、P220は9発です。

中々凝っているタナカP226マガジン(右)。

比べるまでも無く、明らかにスリムなP220(右)。ファットなP226に比べて、格段に握り易いです。

仮に自衛隊サイドアームの選考時にP226が存在していたとしても、一般的な日本人の手には余るので選ばれていたかどうか…。

P220のマガジンキャッチは、マガジン底部をフックするコンチネンタルタイプです。

古いモデルガンなので仕方ないですが、サイド発火で味気無い眺めのMGCのP220(右)ブリーチ後部。

MGCのP220(下)って何となく小さめに造られている様な気がします。同時代のVP70も小さかったし…。

上のP226と比べると、サイトの前後間隔(サイトレディアス)が違いすぎるような気がするんですが…。

タナカではP220のモデルガンも出しているので、機会があればそれと比べてみたいですね。

最後にP220父さん(右)とのツーショット「ハイ、チーズ…」。

Part 4に続きます。

2014年09月27日

タナカモデルガン SIG P226 アーリーとその親戚筋 Part 2

タナカのモデルガン、SIGザウエル P226アーリーとその親戚筋 Part 2です。

Part 1はこちら。

P226アーリー(右)に対して、双子の弟と云う位置付けの同じくタナカモデルガンP226のレール付き後期型(左)、以後レイトとします。

P226レイトの過去記事はこちら。

実物はアーリー(左)のプレス製スライドに対して、レイト(右)はより耐久性を高めた削り出しスライドを採用しています。

それに伴う大きな変更点として、エキストラクターがアーリーの内装式からレイトは外装式にされています。

アーリー(下)のスライドセレーション上のピンは、実物はロールピンですが、モデルガンでは似せた感じのソリッドピンになっています。

この両モデルガンともこのピンは外すことが出来ず、ブリーチをスライドから分離する事は出来ません。

タナカのアーリーはエキストラクターがブリーチと一体の為分解できず、破損したらスライドごと交換になりそうです。

エジェクションポート後部はアーリー(左)が、ブリーチがスライドと別体式の為、スライド上部にブリーチの一部が露出しています。

それに対して、レイトはブリーチがスライドに一体化されており、スッキリしています。

プレーンな兄(アーリー)に対して、ちょっとマッチョな弟(レイト)と云う感じでしょうか…。

個人的には、シンプルなアーリー(左)の方に引かれるものがあります。

レイトの方は、米軍某部隊特注という脳内設定(笑)なので管理用QRラベルを貼ってあります。

スライド後部の形状は、製法の違いが良く出ています。レイト(右)の方がフレームとガッチリ嚙み合う形状です。

また、両銃ともファイアリングピンがリアルに再現されています。

特筆すべきは、パッシブセフティたるファイアリングピンブロックが確り機能することです。

Part 3に続きます。

Part 1はこちら。

P226アーリー(右)に対して、双子の弟と云う位置付けの同じくタナカモデルガンP226のレール付き後期型(左)、以後レイトとします。

P226レイトの過去記事はこちら。

実物はアーリー(左)のプレス製スライドに対して、レイト(右)はより耐久性を高めた削り出しスライドを採用しています。

それに伴う大きな変更点として、エキストラクターがアーリーの内装式からレイトは外装式にされています。

アーリー(下)のスライドセレーション上のピンは、実物はロールピンですが、モデルガンでは似せた感じのソリッドピンになっています。

この両モデルガンともこのピンは外すことが出来ず、ブリーチをスライドから分離する事は出来ません。

タナカのアーリーはエキストラクターがブリーチと一体の為分解できず、破損したらスライドごと交換になりそうです。

エジェクションポート後部はアーリー(左)が、ブリーチがスライドと別体式の為、スライド上部にブリーチの一部が露出しています。

それに対して、レイトはブリーチがスライドに一体化されており、スッキリしています。

プレーンな兄(アーリー)に対して、ちょっとマッチョな弟(レイト)と云う感じでしょうか…。

個人的には、シンプルなアーリー(左)の方に引かれるものがあります。

レイトの方は、米軍某部隊特注という脳内設定(笑)なので管理用QRラベルを貼ってあります。

スライド後部の形状は、製法の違いが良く出ています。レイト(右)の方がフレームとガッチリ嚙み合う形状です。

また、両銃ともファイアリングピンがリアルに再現されています。

特筆すべきは、パッシブセフティたるファイアリングピンブロックが確り機能することです。

Part 3に続きます。