2025年04月10日

RIDEXとカタログたち Part 8 そしてFinal 後編

RIDEXとカタログたち Part 8 (第19巻~Final〔第22巻〕)の後編です。

前編はこちら。

-第20巻-

第20巻は、P6のホンダCRF250L、P78のヤマハRZ250だけとちょっと少な目ヒット。

6ページ目、ホンダCRF250L〈S〉:

珍しく新し目のバイクですが、3年ほど前にレンタルバイクで借りているので馴染みがあり、その時にカタログも貰っていました。

今となっては250ccクラスで唯一のフルサイズオフローダーなので、その意味で貴重なバイクです。

実際に乗ってみても、パワフルで非常に好印象でした。

78ページ目、ヤマハRZ250:

RZ250は以前も取り上げられていますが、人気の旧車なのでカタログも再度のご奉公。

少し分かりずらいですが、劇中のRZはクランクケース左横に予備の2ストオイル缶をくくり付けています。

初めて見たのでググったところ、オイルホルダーと云う名称で遠乗りをする2スト車乗りには必需品みたいです。

昔ほど2ストオイルの需要が無い現在、どこのバイクショップでも入手できるとは限らないからのようです。

写真はヤマハオートルーブスーパーオイルで、昔MR50で使っていた40年以上前と缶のデザインが変わっていないので懐かしいです。

-第21巻-

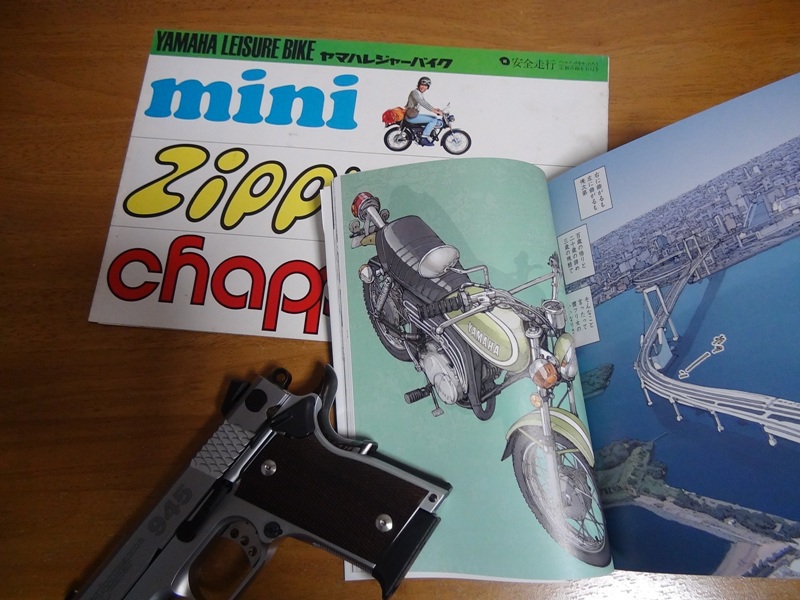

第21巻はP78のヤマハジッピィLB50とP132のヤマハFZR750の二台だけヒット。

78ページ目、ヤマハジッピィLB50:

ジッピィはヤマハレジャーバイクシリーズの一台として、ミニトレやチャッピーと共にシリーズカタログに掲載されています。

発売は1973年で、ダックスホンダが開拓したレジャーバイククラスに対するヤマハの回答と云える存在。

専用プレスフレームにメイト(カブのヤマハ版)の2ストエンジンを搭載なので、今考えるとメイトがベースと云っても良いかもしれません。

刮目すべきはリアが8インチの小径タイヤなのに対して、フロントが14インチのスポークホイールと云うユニークなスタイル。

チョッパー風味を狙ったらしいですが、ちょっと云われないと分からない微妙なスタイル(個人の意見です)。

イメージキャラクターに井上順さんが起用されており、カタログにもハンチング帽を被ったその姿が伺えます。

我が道を行くイメージのジッピィ、飄々とした井上順さんのキャラに合っていると云えば合っていますね。

(現在BSで絶賛再放映中のドラマ「ありがとう」シーズン2で異常に妹思いのお兄ちゃんを演じていますが、まさにこの時期にあたります)

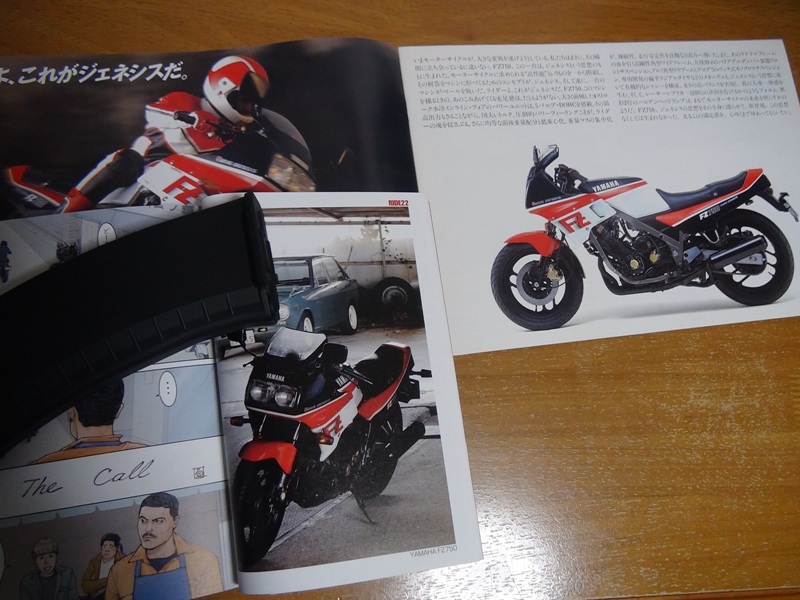

132ページ目、ヤマハFZR750:

5バルブのジェネシスエンジンをFZ750から受け継ぎ、レーサーレプリカFZR1000の体躯と融合させ1987年に登場。

大排気量のレーサーレプリカと云っても他メーカー車のような厳つさとは無縁で、カラーリングを含めてスマートに纏めているのがヤマハらしいです。

車体をダイナミックに貫く紅きストロボライン(別名スピードブロック)でスピード感倍増(笑)。

-Final〔第22巻〕-

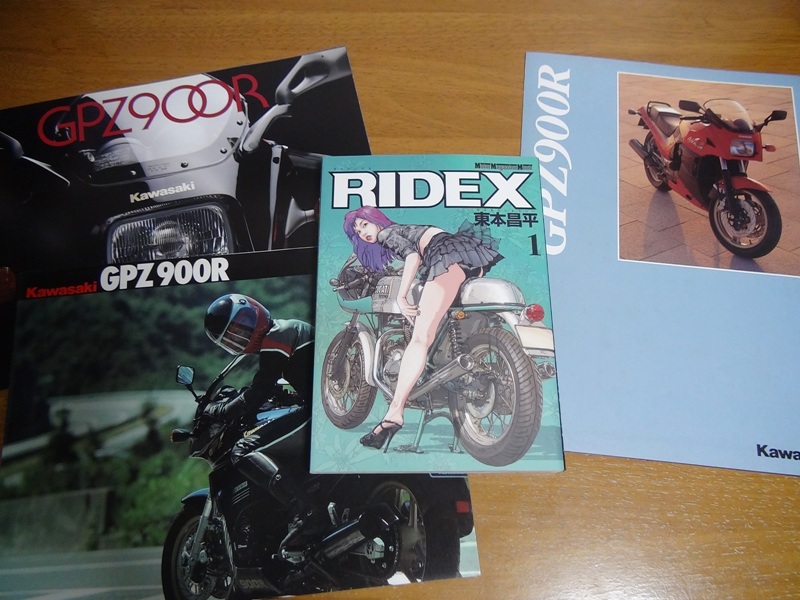

そしてFinal〔第22巻〕は、P6のヤマハSRX600、P168のカワサキGPZ900R、P186のヤマハSDRとそこそこヒット。

表紙のバイクにおねいさんが跨っていないのがそれまでのRIDEXと違うところ。

6ページ目、ヤマハSRX600:

1990年にデビューした2代目SRX、新世代シングルとしてのヤマハの提案です。

適度にボリュームを持ち、情感たっぷりに隅々までデザインされた車体。

一日中眺めていても飽きなさそう…。

エンジンがドライサンプだったり、メカ的にもマニアックで憧れのバイクですね。

168ページ目、カワサキGPZ900R:

人気の旧車だけにRIDEXのネタ車にされること数回。

この92年式国内A9のカタログも再度の登場となります。

バイク便である劇中車はカラーリングで判断すると89年式のA6と思われ、歴戦の強者感を醸し出しています。

186ページ目、ヤマハSDR:

極限まで無駄をそぎ落とした超軽量車体に、195cc / 34psのどピーキーな2スト単気筒エンジンを積んだライトウエイトスポーツ。

初代RZ250が35psだったので如何にパワーを絞り出していたのかが判ります。

そして軽量化のためタコメーターすら省かれ、タンデム乗車をもオミットされるストイックさ。

クルマで例えると初期のロータスエリーゼでしょうか。

そのライトウエイト性をストレートに表現したデザイン力は流石ヤマハ。

ただ発売された1987年当時はそんなミニマルさが一般に理解されなかったようで、1年ほどで生産中止になってしまったそう。

確かにつべとかでの試乗を観てもゼロハンに乗っているようだし、イケイケなバブルに向かうご時世には受け入れられなかったんですかね。

RIDEXがFinalを迎えたので、8年ほど続いたこのカテも終了です。

RIDEXって一度読んでも3~4年経つとまた無性に読み返したくなるんですよね。

何度でも読み返したくなる…、それは単純な起承転結ではない奥深いストーリー性や超絶技巧の作画の為せる技と思うのですけれど。

そして最終ページに東本先生のメッセージが。

先生、お疲れ様でした!

前編はこちら。

-第20巻-

第20巻は、P6のホンダCRF250L、P78のヤマハRZ250だけとちょっと少な目ヒット。

6ページ目、ホンダCRF250L〈S〉:

珍しく新し目のバイクですが、3年ほど前にレンタルバイクで借りているので馴染みがあり、その時にカタログも貰っていました。

今となっては250ccクラスで唯一のフルサイズオフローダーなので、その意味で貴重なバイクです。

実際に乗ってみても、パワフルで非常に好印象でした。

78ページ目、ヤマハRZ250:

RZ250は以前も取り上げられていますが、人気の旧車なのでカタログも再度のご奉公。

少し分かりずらいですが、劇中のRZはクランクケース左横に予備の2ストオイル缶をくくり付けています。

初めて見たのでググったところ、オイルホルダーと云う名称で遠乗りをする2スト車乗りには必需品みたいです。

昔ほど2ストオイルの需要が無い現在、どこのバイクショップでも入手できるとは限らないからのようです。

写真はヤマハオートルーブスーパーオイルで、昔MR50で使っていた40年以上前と缶のデザインが変わっていないので懐かしいです。

-第21巻-

第21巻はP78のヤマハジッピィLB50とP132のヤマハFZR750の二台だけヒット。

78ページ目、ヤマハジッピィLB50:

ジッピィはヤマハレジャーバイクシリーズの一台として、ミニトレやチャッピーと共にシリーズカタログに掲載されています。

発売は1973年で、ダックスホンダが開拓したレジャーバイククラスに対するヤマハの回答と云える存在。

専用プレスフレームにメイト(カブのヤマハ版)の2ストエンジンを搭載なので、今考えるとメイトがベースと云っても良いかもしれません。

刮目すべきはリアが8インチの小径タイヤなのに対して、フロントが14インチのスポークホイールと云うユニークなスタイル。

チョッパー風味を狙ったらしいですが、ちょっと云われないと分からない微妙なスタイル(個人の意見です)。

イメージキャラクターに井上順さんが起用されており、カタログにもハンチング帽を被ったその姿が伺えます。

我が道を行くイメージのジッピィ、飄々とした井上順さんのキャラに合っていると云えば合っていますね。

(現在BSで絶賛再放映中のドラマ「ありがとう」シーズン2で異常に妹思いのお兄ちゃんを演じていますが、まさにこの時期にあたります)

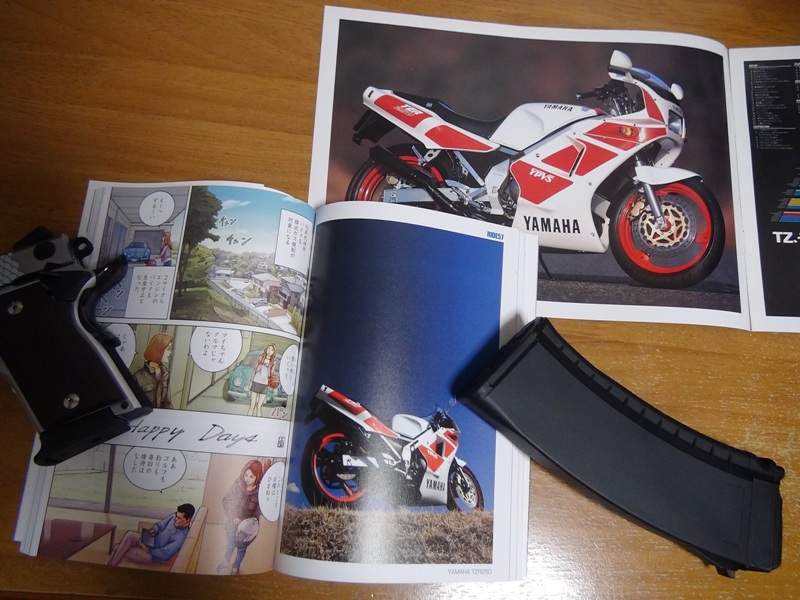

132ページ目、ヤマハFZR750:

5バルブのジェネシスエンジンをFZ750から受け継ぎ、レーサーレプリカFZR1000の体躯と融合させ1987年に登場。

大排気量のレーサーレプリカと云っても他メーカー車のような厳つさとは無縁で、カラーリングを含めてスマートに纏めているのがヤマハらしいです。

車体をダイナミックに貫く紅きストロボライン(別名スピードブロック)でスピード感倍増(笑)。

-Final〔第22巻〕-

そしてFinal〔第22巻〕は、P6のヤマハSRX600、P168のカワサキGPZ900R、P186のヤマハSDRとそこそこヒット。

表紙のバイクにおねいさんが跨っていないのがそれまでのRIDEXと違うところ。

6ページ目、ヤマハSRX600:

1990年にデビューした2代目SRX、新世代シングルとしてのヤマハの提案です。

適度にボリュームを持ち、情感たっぷりに隅々までデザインされた車体。

一日中眺めていても飽きなさそう…。

エンジンがドライサンプだったり、メカ的にもマニアックで憧れのバイクですね。

168ページ目、カワサキGPZ900R:

人気の旧車だけにRIDEXのネタ車にされること数回。

この92年式国内A9のカタログも再度の登場となります。

バイク便である劇中車はカラーリングで判断すると89年式のA6と思われ、歴戦の強者感を醸し出しています。

186ページ目、ヤマハSDR:

極限まで無駄をそぎ落とした超軽量車体に、195cc / 34psのどピーキーな2スト単気筒エンジンを積んだライトウエイトスポーツ。

初代RZ250が35psだったので如何にパワーを絞り出していたのかが判ります。

そして軽量化のためタコメーターすら省かれ、タンデム乗車をもオミットされるストイックさ。

クルマで例えると初期のロータスエリーゼでしょうか。

そのライトウエイト性をストレートに表現したデザイン力は流石ヤマハ。

ただ発売された1987年当時はそんなミニマルさが一般に理解されなかったようで、1年ほどで生産中止になってしまったそう。

確かにつべとかでの試乗を観てもゼロハンに乗っているようだし、イケイケなバブルに向かうご時世には受け入れられなかったんですかね。

RIDEXがFinalを迎えたので、8年ほど続いたこのカテも終了です。

RIDEXって一度読んでも3~4年経つとまた無性に読み返したくなるんですよね。

何度でも読み返したくなる…、それは単純な起承転結ではない奥深いストーリー性や超絶技巧の作画の為せる技と思うのですけれど。

そして最終ページに東本先生のメッセージが。

先生、お疲れ様でした!

2025年03月20日

RIDEXとカタログたち Part 8 そしてFinal 前編

RIDEXとカタログたち Part 8 (第19巻~Final〔第22巻〕)の前編です。

前口上:

「漫画コミックのRIDEXで特集されたバイクのカタログを持ってるか?」と云う趣旨で、管理人手持ちのバイクカタログをネタが枯れつつある(笑)ブログに活用しよう!と云うお手軽企画です。

そしてFinalを迎えたRIDEX。

サヨナラは云わない、また会う日まで…。

Part 7 (第13巻~18巻)はこちら。

-第19巻-

第19巻は、久々の大量ヒット。

P5のスズキGSX1100Sカタナ、P26のカワサキ500SSマッハⅢ(H1後期型)、P66のダックスホンダST50、P86のヤマハSR、P126のカワサキゼファー400。

そしてP146のホンダプレスカブ50などなど。

5ページ目、スズキGSX1100Sカタナ:

"ケルンの衝撃"として今に語り継がれるGSX1100Sカタナ。

1980年のある日、下校途中にバイク雑誌の立ち読みでケルンショーの記事を見て確かに衝撃を受けた(笑)のを覚えています。

社内で「仮面ライダーかよ…」と評されたプロトタイプをほぼそのままの形で量産にまで持って行ったスズキの英断と執念は賞賛に値しますね。

残念ながらGSX1100Sのカタログは持っていないので、国内仕様のGSX750Sカタログで代用。

カタログはフロントタイヤ小径化などのマイナーチェンジを受けたGSX750S2のもの。

当初は認可されなかったスクリーンはメーターバイザーという名目で装備されたものの、ハンドルは相変わらず耕運機タイプのアップハン。

当時の評判は芳しくなかった耕運機ハンドルですが、現在ではポジションが楽とか乗り易いとかで再評価されているようです。

実際、現行のGSX-S1000Sカタナのハンドルもなにげに耕運機っぽい?ですね。

更に国内仕様のカタナは、刀のエンブレムやペットネームが"凶器"を連想させるとのことで認可されませんでした(爆笑)。

他にもお役所の許認可ネタについては笑える小話がいくつかありますね。

26ページ目、カワサキ500SSマッハⅢ(H1):

劇中車は500SSマッハⅢ(H1)ですが、H1のカタログはもちろん持っていないので、親戚筋であるKH400(S3)のカタログで代用。

劇中のH1は、マイナーチェンジでタンクのグラフィックがレインボーラインになったH1Bと称される後期型タイプ。

改良点としてすぐウィリーしてしまう(汗)前輪に荷重をかけるべく、H2(750SSマッハⅣ)のフロント廻りを移植し、ブレーキもWディスク化。

KHの流麗なスタイルや右二本、左一本出しのマフラーは、マッハシリーズとの血縁を色濃く感じさせますね。

66ページ目、ダックスホンダST50:

ダックスは単体カタログ持ってると思ったんですが、のちに追加されたノーティダックスと一緒になった70年代中頃と思われるグループカタログしかありませんでした。

劇中のダックスは最初期(1969年)型で、その年式のみ車載を考慮してハンドルが折り畳めて前輪がフロントフォークごと取り外せたそう。

レジャーに行った先で行動範囲が広げられるように、ホンダはたびたび車載を想定した2輪車にトライしていますね。

ダックスの他には、モンキー、スカッシュやモトコンポなどが知られています。

ホンダはバイクに限らず車載用の電動アシスト自転車にもチャレンジしていました。

上がラクーンコンポ(1998年)、下がステップコンポ(2001年)で、フォールディングタイプのミニベロとして今見ても魅力的なスタイル。

ダックスはレジャーバイクの先駆けで、このあと各社から8~10インチ前後の小径タイヤを装着したフォロアーが雨後の筍の如く現れます。

86ページ目、ヤマハSR400:

1978年に登場後、43年(!)もの長きに渡り生産されたヤマハSR400。

歴史あるバイクだけに、手元にはカタログが5冊ほどあります。

そんなSRは2021年に生産終了後、後継車不在の状態が続いています。

しかし、ミドルクラスの単気筒は現在世界的にも売れ筋なので、このクラスの元祖たるヤマハがこの状況をいつまでも放置するとは思えません。

いずれは伝統のSRの名を受け継いだ後継車が満を持して登場することを願ってやみません。

劇中のSR400は2018年登場の40th Anniversary Editionで、3色サンバースト塗装が特徴です。

ギターなどでお馴染みのサンバースト塗装ですが、ヤマハ楽器部門のノウハウを活用すればお手の物なんでしょうね。

劇中では、そのサンバースト塗装の微妙なグラデーションが再現され、その作画技術に舌を巻きます。

下のカタログは発売から1年後に追加になったキャストホイール車ですが、43年間のうち4年程しか生産されなかったレア車です。

70年代後半は猫も杓子もキャストホイールと云う時代でしたが、ヤマハ初期のキャストホイールはいささかゴツゴツした印象でした。

その為、繊細なSRにはスタイル的にアンマッチだったんでしょうね。

126ページ目、カワサキゼファーχ(カイ):

ゼファー400については全く知識がなく、末尾にχ(カイ)と付くのは4バルブ仕様だと初めて知った次第…。

ゼファー400はχ(カイ)も含めると20年近く造られ、カタログも3冊ほどありましたが全て2バルブ時代のゼファー400の物でした。

146ページ目、ホンダプレスカブ50:

劇中ではカメラマンの愛車として八面六臂の大活躍をしますが、本来は新聞配達用途に特化したカブです。

大量の新聞紙を積むことを想定し、大型リヤキャリアやフロントバスケット、サブヘッドライト、強化サイドスタンドやサスペンションなどを装備。

2007年まで19年ほど生産されたそう。

カタログは1989年のもので、劇中車は1995年式みたいです。

標準のカブは前かごに新聞を目一杯積んでしまうとヘッドライトの光を遮ってしまい、夜間や冬の早朝は危険です。

特に元旦は、いつもの2~3倍の量があるので無点灯のような状態になってしまいます。

その点、プレスカブはかごの前のサブヘッドライトに切り替えられるので心配ありません。

高校生の時分、標準のカブで早朝の新聞配達をしていましたが、冬の仙台の早朝はいぎなし(とっても)シバレました。

その点、少しお高いデラックスタイプはグリップヒーターが標準装備で、それに乗ったエリート配達員は冬でも快適に新聞配達していたんでしょうねぇ、羨ましい…。

後編に続きます。

前口上:

「漫画コミックのRIDEXで特集されたバイクのカタログを持ってるか?」と云う趣旨で、管理人手持ちのバイクカタログをネタが枯れつつある(笑)ブログに活用しよう!と云うお手軽企画です。

そしてFinalを迎えたRIDEX。

サヨナラは云わない、また会う日まで…。

Part 7 (第13巻~18巻)はこちら。

-第19巻-

第19巻は、久々の大量ヒット。

P5のスズキGSX1100Sカタナ、P26のカワサキ500SSマッハⅢ(H1後期型)、P66のダックスホンダST50、P86のヤマハSR、P126のカワサキゼファー400。

そしてP146のホンダプレスカブ50などなど。

5ページ目、スズキGSX1100Sカタナ:

"ケルンの衝撃"として今に語り継がれるGSX1100Sカタナ。

1980年のある日、下校途中にバイク雑誌の立ち読みでケルンショーの記事を見て確かに衝撃を受けた(笑)のを覚えています。

社内で「仮面ライダーかよ…」と評されたプロトタイプをほぼそのままの形で量産にまで持って行ったスズキの英断と執念は賞賛に値しますね。

残念ながらGSX1100Sのカタログは持っていないので、国内仕様のGSX750Sカタログで代用。

カタログはフロントタイヤ小径化などのマイナーチェンジを受けたGSX750S2のもの。

当初は認可されなかったスクリーンはメーターバイザーという名目で装備されたものの、ハンドルは相変わらず耕運機タイプのアップハン。

当時の評判は芳しくなかった耕運機ハンドルですが、現在ではポジションが楽とか乗り易いとかで再評価されているようです。

実際、現行のGSX-S1000Sカタナのハンドルもなにげに耕運機っぽい?ですね。

更に国内仕様のカタナは、刀のエンブレムやペットネームが"凶器"を連想させるとのことで認可されませんでした(爆笑)。

他にもお役所の許認可ネタについては笑える小話がいくつかありますね。

26ページ目、カワサキ500SSマッハⅢ(H1):

劇中車は500SSマッハⅢ(H1)ですが、H1のカタログはもちろん持っていないので、親戚筋であるKH400(S3)のカタログで代用。

劇中のH1は、マイナーチェンジでタンクのグラフィックがレインボーラインになったH1Bと称される後期型タイプ。

改良点としてすぐウィリーしてしまう(汗)前輪に荷重をかけるべく、H2(750SSマッハⅣ)のフロント廻りを移植し、ブレーキもWディスク化。

KHの流麗なスタイルや右二本、左一本出しのマフラーは、マッハシリーズとの血縁を色濃く感じさせますね。

66ページ目、ダックスホンダST50:

ダックスは単体カタログ持ってると思ったんですが、のちに追加されたノーティダックスと一緒になった70年代中頃と思われるグループカタログしかありませんでした。

劇中のダックスは最初期(1969年)型で、その年式のみ車載を考慮してハンドルが折り畳めて前輪がフロントフォークごと取り外せたそう。

レジャーに行った先で行動範囲が広げられるように、ホンダはたびたび車載を想定した2輪車にトライしていますね。

ダックスの他には、モンキー、スカッシュやモトコンポなどが知られています。

ホンダはバイクに限らず車載用の電動アシスト自転車にもチャレンジしていました。

上がラクーンコンポ(1998年)、下がステップコンポ(2001年)で、フォールディングタイプのミニベロとして今見ても魅力的なスタイル。

ダックスはレジャーバイクの先駆けで、このあと各社から8~10インチ前後の小径タイヤを装着したフォロアーが雨後の筍の如く現れます。

86ページ目、ヤマハSR400:

1978年に登場後、43年(!)もの長きに渡り生産されたヤマハSR400。

歴史あるバイクだけに、手元にはカタログが5冊ほどあります。

そんなSRは2021年に生産終了後、後継車不在の状態が続いています。

しかし、ミドルクラスの単気筒は現在世界的にも売れ筋なので、このクラスの元祖たるヤマハがこの状況をいつまでも放置するとは思えません。

いずれは伝統のSRの名を受け継いだ後継車が満を持して登場することを願ってやみません。

劇中のSR400は2018年登場の40th Anniversary Editionで、3色サンバースト塗装が特徴です。

ギターなどでお馴染みのサンバースト塗装ですが、ヤマハ楽器部門のノウハウを活用すればお手の物なんでしょうね。

劇中では、そのサンバースト塗装の微妙なグラデーションが再現され、その作画技術に舌を巻きます。

下のカタログは発売から1年後に追加になったキャストホイール車ですが、43年間のうち4年程しか生産されなかったレア車です。

70年代後半は猫も杓子もキャストホイールと云う時代でしたが、ヤマハ初期のキャストホイールはいささかゴツゴツした印象でした。

その為、繊細なSRにはスタイル的にアンマッチだったんでしょうね。

126ページ目、カワサキゼファーχ(カイ):

ゼファー400については全く知識がなく、末尾にχ(カイ)と付くのは4バルブ仕様だと初めて知った次第…。

ゼファー400はχ(カイ)も含めると20年近く造られ、カタログも3冊ほどありましたが全て2バルブ時代のゼファー400の物でした。

146ページ目、ホンダプレスカブ50:

劇中ではカメラマンの愛車として八面六臂の大活躍をしますが、本来は新聞配達用途に特化したカブです。

大量の新聞紙を積むことを想定し、大型リヤキャリアやフロントバスケット、サブヘッドライト、強化サイドスタンドやサスペンションなどを装備。

2007年まで19年ほど生産されたそう。

カタログは1989年のもので、劇中車は1995年式みたいです。

標準のカブは前かごに新聞を目一杯積んでしまうとヘッドライトの光を遮ってしまい、夜間や冬の早朝は危険です。

特に元旦は、いつもの2~3倍の量があるので無点灯のような状態になってしまいます。

その点、プレスカブはかごの前のサブヘッドライトに切り替えられるので心配ありません。

高校生の時分、標準のカブで早朝の新聞配達をしていましたが、冬の仙台の早朝はいぎなし(とっても)シバレました。

その点、少しお高いデラックスタイプはグリップヒーターが標準装備で、それに乗ったエリート配達員は冬でも快適に新聞配達していたんでしょうねぇ、羨ましい…。

後編に続きます。

2022年11月18日

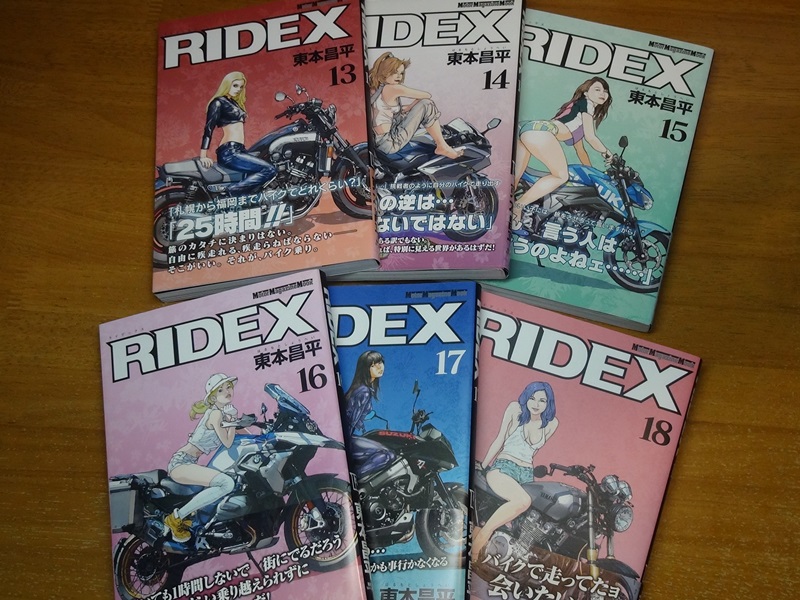

RIDEXとカタログたち Part 7

RIDEXとカタログたち Part 7 (第13巻~18巻)です。

前口上:

「漫画コミックのRIDEXで特集されたバイクのカタログを持ってるか?」と云う趣旨で、管理人手持ちのバイクカタログをネタが枯れつつある(笑)ブログに活用しよう!と云うお手軽企画です。

忘却の彼方から蘇りました!

Part 6 (第9巻~12巻)はこちら。

-第13巻-

第13巻は、P83のヤマハYSR80のみがヒット。

スズキのギャグ50が開拓したマイクロレーサーレプリカクラス(管理人命名)に対するヤマハの回答です。

スズキがシャレで始めたようなクラスですが、のほほんとした(笑)ギャグに対してもう少し大柄で遠目にはYZR250の様な佇まい。

このクラスは最後発のホンダNSR50になるとイキリきった本格的な装備のマイクロレーサーになってしまいます。

当時の熱かった(バイク業界の)世相が伺えますね。

-第14巻-

第14巻は、P109のヤマハのRZV500Rのみがヒットしました。

車体を貫く赤いスピードブロックとV4の文字が鮮烈なRZV、当時のワークスレーサーYZR500のレプリカ的な存在でした。

と同時にYSR80の元ネタ的な存在でもあります…笑。

-第15巻-

第15巻は、P161のホンダスーパーカブカブカブカブ達がずらずら~っと。

と云っても劇中で活躍する最新型のC125のカタログは持っていないので、手持ちで一番古そうなカタログを。

高校生の時分、カブで新聞配達をやっていて凍った水たまりで転倒したり、アクセル全開のまま戻らなくなったり(汗)、配達の途中でガス欠になったりしたことを思い出しました。

-第16巻-

ヒットありませんでした…。

-第17巻-

第17巻は、P146のカワサキZXR250がヒット。

今や2気筒が主流のクォーターのロードスポーツですが、80年代後半は各メーカーが当たり前のように4気筒マシンをラインナップしていました。

カワサキのこのクラスへの参入は最も遅く、1988年のワークス活動再開に合わせるように1989年に満を持して登場。

バイク4メーカーのうちでも最後発の発売だけあり完成度は高かったようですが、レーサーレプリカブームは既に峠を越えて陰りを見せ始めた時期です。

カウルからタンクに向かって洗濯機の排水パイプのような2本の蛇腹パイプ(シリンダーヘッド冷却用)が走っているのが特徴です。

そして30数余年を経た今、4気筒のNinja ZX-25Rを引っ提げてスポーツクォータークラスに殴り込みをかける漢カワサキ。

今、最も熱いバイクメーカーと云えますね。

また、他社がそれに追随するのかも興味津々です。

-第18巻-

第18巻は、P66のスズキGSX-R750とP146のホンダVFR400Rが複数ヒット。

ギョロっとした二つ目玉の初代GSX-R750(85年~)は、丸みを帯びた二代目(88年~)に比べて粗削りなスタイルで迫力があります。

そんな初代GSX-R750をハセガワさんが放って置くはずもなく、最近1/12スケールのプラモが新規で発売されました。

1986年に本格レーサーレプリカとして登場したVFR400R。

翌1987年にフルモデルチェンジ(!)され、更に2年後劇中に登場するNC30にフルモデルチェンジされます。

驚くほど早いペースで改良を加え続けられますが、造れば売れる時代だったんでしょうね。

バックトルクリミッター付きのクラッチや片持ちスイングアーム(プロアーム)が特徴のNC30ですが、究極の中免バイクと云えそう…。

最近ヒット率が思わしくありません。

ネタバイクが人気の旧車に偏っていたり、新型バイクとタイアップした作品が増えているためだと思いますが…。

前口上:

「漫画コミックのRIDEXで特集されたバイクのカタログを持ってるか?」と云う趣旨で、管理人手持ちのバイクカタログをネタが枯れつつある(笑)ブログに活用しよう!と云うお手軽企画です。

忘却の彼方から蘇りました!

Part 6 (第9巻~12巻)はこちら。

-第13巻-

第13巻は、P83のヤマハYSR80のみがヒット。

スズキのギャグ50が開拓したマイクロレーサーレプリカクラス(管理人命名)に対するヤマハの回答です。

スズキがシャレで始めたようなクラスですが、のほほんとした(笑)ギャグに対してもう少し大柄で遠目にはYZR250の様な佇まい。

このクラスは最後発のホンダNSR50になるとイキリきった本格的な装備のマイクロレーサーになってしまいます。

当時の熱かった(バイク業界の)世相が伺えますね。

-第14巻-

第14巻は、P109のヤマハのRZV500Rのみがヒットしました。

車体を貫く赤いスピードブロックとV4の文字が鮮烈なRZV、当時のワークスレーサーYZR500のレプリカ的な存在でした。

と同時にYSR80の元ネタ的な存在でもあります…笑。

-第15巻-

第15巻は、P161のホンダスーパーカブカブカブカブ達がずらずら~っと。

と云っても劇中で活躍する最新型のC125のカタログは持っていないので、手持ちで一番古そうなカタログを。

高校生の時分、カブで新聞配達をやっていて凍った水たまりで転倒したり、アクセル全開のまま戻らなくなったり(汗)、配達の途中でガス欠になったりしたことを思い出しました。

-第16巻-

ヒットありませんでした…。

-第17巻-

第17巻は、P146のカワサキZXR250がヒット。

今や2気筒が主流のクォーターのロードスポーツですが、80年代後半は各メーカーが当たり前のように4気筒マシンをラインナップしていました。

カワサキのこのクラスへの参入は最も遅く、1988年のワークス活動再開に合わせるように1989年に満を持して登場。

バイク4メーカーのうちでも最後発の発売だけあり完成度は高かったようですが、レーサーレプリカブームは既に峠を越えて陰りを見せ始めた時期です。

カウルからタンクに向かって洗濯機の排水パイプのような2本の蛇腹パイプ(シリンダーヘッド冷却用)が走っているのが特徴です。

そして30数余年を経た今、4気筒のNinja ZX-25Rを引っ提げてスポーツクォータークラスに殴り込みをかける漢カワサキ。

今、最も熱いバイクメーカーと云えますね。

また、他社がそれに追随するのかも興味津々です。

-第18巻-

第18巻は、P66のスズキGSX-R750とP146のホンダVFR400Rが複数ヒット。

ギョロっとした二つ目玉の初代GSX-R750(85年~)は、丸みを帯びた二代目(88年~)に比べて粗削りなスタイルで迫力があります。

そんな初代GSX-R750をハセガワさんが放って置くはずもなく、最近1/12スケールのプラモが新規で発売されました。

1986年に本格レーサーレプリカとして登場したVFR400R。

翌1987年にフルモデルチェンジ(!)され、更に2年後劇中に登場するNC30にフルモデルチェンジされます。

驚くほど早いペースで改良を加え続けられますが、造れば売れる時代だったんでしょうね。

バックトルクリミッター付きのクラッチや片持ちスイングアーム(プロアーム)が特徴のNC30ですが、究極の中免バイクと云えそう…。

最近ヒット率が思わしくありません。

ネタバイクが人気の旧車に偏っていたり、新型バイクとタイアップした作品が増えているためだと思いますが…。

2022年08月20日

乗ってみた!ホンダCRF250L〈S〉

ホンダのバイクディーラー、ホンダドリーム店のレンタルバイク、ホンダCRF250L〈S〉に乗ってみました。

ホンダドリーム店とは全国で均一のサービスを提供することを目的にホンダが展開するバイク店舗で、ショールームも有してます。

ホンダ直営ではありませんが、昔全国にあったホンダSF(サービスファクトリー)やホンダSR(ショールーム)に近いものがあるかもしれません。

一見さんでも入り易いのが特徴で、管理人もたまに通りがかると冷やかしに入ってます。

ドリーム店がバイクレンタル事業をしていることは前から気になっていて、梅雨シーズン真っ只中のある日、意を決してCRFを借りてみることに。

昔XL250RやXLR250Rに乗っていたので、直系の子孫にあたるCRFはどうなのかという興味がありました。

まあ単純に久しぶりにバイクに乗ってみたいと云う気持ちを抑え切れなかった訳ですが…。

画像は35年ぐらい前に乗っていたXL250Rです。

料金は補償オプションをフルに加入して8hで15K程でした。

バイクで公道を走るのは25年ぶりぐらいで、マーベリックがF14トムキャットに乗るのと同じぐらい久しぶりです(謎)。

そして、やはり25年ぶりに袖を通したラフ&ロードのジャケット。

(埼玉からはるばる元住吉のお店まで買いに行ったっけ…)

久しぶりにクローゼットの奥から引っ張り出してみたら、おばあちゃんちみたいな香りがしました…(笑)。

CRFには2種類あり、今回レンタルする名称の末尾に〈S〉が付くのは車高が高いバージョンです。

足つきはつま先立ちになってしまいますが、セルスターターが付いているので何とかなりそう。

と云うか、イマドキのバイクはフューエルコックもチョークもないんですね…。

(メモ:4660㎞、10:54発)

いざ公道に出てみると、思いのほかバイクの乗り方(フィーリング)を忘れてしまっていることに驚愕。

最初の2~30分は緊張のあまりガチガチになり、バイクにしがみつくようにして乗っていました。

ちょっと怖くて、目的地の奥多摩まで行けるかなぁ…、とテンションはダダ下がりに。

なのでいったん気を落ち着かせるため、30分程走った場所にある埼玉県人のソウルフード (諸説あり…笑) 山田うどんの所沢本社で早めのお昼を摂ることに。

特に本社スペシャルメニューと云うものは無い様なので、普通に日替わり定食を美味しくいただきました。

この頃まではこのまま行こうか、止めようか悩んでいましたが、気を取り直して出発。

(メモ:11:33着、11:50発)

まあそれでも青梅に辿り着くころにはいくらかはカンを取り戻していました。

ステップに足を置く感覚とかを身体が思い出すにつれ、「ああ、コレコレ…」とバイクとの一体感も感じられるように…。

そして思いのほか空いていた新青梅街道に出るとCRFの本領を試す余裕も出てきました。

中々元気な排気音(これで騒音規制をパスしているとは驚き…)を轟かせながら、トルクフルかつ良く回るエンジンに感心。

昔乗ってたXLR250Rに比べるとカタログ値では拮抗しているのに、排気量が上がっているような錯覚を覚えてしまうほどのトルク感です。

とにかくゼロ発進からの加速が小気味よく、それが楽しいので信号で止まるのが苦になりません。

そのくせフレキシビリティも高く、高めのギアをキープしてシングルらしい鼓動も楽しめてしまうような2面性をも備えています。

5速あたりに放り込んでの一般道のクルージングは中々気持ち良く、ツーリング用途には大事なポイントですね。

調子に乗って奥多摩ではちょこっとダートを走ってみました。

もちろん、久しぶりで怖いのでハエも余裕で止まれちゃうようなスピードでですが。

昔のトレール車よりはオフ志向のタイヤが付いていますが、どのみち純正のブロックタイヤでダートを飛ばすのは危険が危ないです。

ブラック仕上げのホイールリムはスチール製で、昔はこのクラスはアルミ製が当たり前だったのですが今の人は気にしないんですかね。

そして最近のトレール車らしくスタイルがモトクロッサー風なのは良いのですが、跳ね上がったテールが乗り降りに支障を来すことが分かりました。

タダでさえ足つき性が悪いのに加えて、乗り降りには足をピンと(バレリーナのように…笑)上げなければならないので、ガレ場などでは足がつりそうになります。

ここはヤマハセローのような機能的で落ち着いたスタイルのトレール車もラインナップに加えて欲しいところ…。

(メモ:13:34着、14:00発)

雨雲レーダーが1時間後ぐらいの降雨を予報していたのでそそくさと帰路につく管理人。

それなのに青梅の手前でソフトクリームの看板に吸い寄せられるように道草しちゃいました。

お豆腐屋さんのソフトクリームだけに豆乳が60%入ってて間違いのない美味しさ。

(メモ:豆乳ソフトクリーム、400円)

最新のバイクはどんな感じかな…、と興味本位で乗ってみたCRFでしたがガッカリするところはほどんどありませんでした。

(4輪は結構ガッカリしたりしますからねぇ…笑)

旧愛車のXLR250R(1987年式)はバッテリーすら付いていないのに定価が約39万円。

しかも、しばらく乗ってあげないとスネてしまい50回位キックしないと始動しない頑固者…。

対するCRFはタイ製だけれども造りに不満は無いし、ABS(カット可)、水冷、燃料噴射、セルスターター、マルチ表示液晶メーター(便利!)などが付いて約60万円。

車重は20㎏ほど重くなってしまっていますが、まあ許せる範囲だし…。

「お値打ちだよなぁ…」とソフトを舐めながら思いました。

全行程約120㎞のショートトリップで、アクセルワイドオープン気味に加速を楽しんだにも拘らず燃費は36.5㎞/lでした。

XLR250Rの生涯平均が32.7㎞/lだったんで燃費もイイですね。

最初は派手なモトクロッサー風のいで立ちが馴染めなかったCRF、なんだかカッコよく見えてきました…。

(メモ:16:50着、4777㎞)

ホンダドリーム店とは全国で均一のサービスを提供することを目的にホンダが展開するバイク店舗で、ショールームも有してます。

ホンダ直営ではありませんが、昔全国にあったホンダSF(サービスファクトリー)やホンダSR(ショールーム)に近いものがあるかもしれません。

一見さんでも入り易いのが特徴で、管理人もたまに通りがかると冷やかしに入ってます。

ドリーム店がバイクレンタル事業をしていることは前から気になっていて、梅雨シーズン真っ只中のある日、意を決してCRFを借りてみることに。

昔XL250RやXLR250Rに乗っていたので、直系の子孫にあたるCRFはどうなのかという興味がありました。

まあ単純に久しぶりにバイクに乗ってみたいと云う気持ちを抑え切れなかった訳ですが…。

画像は35年ぐらい前に乗っていたXL250Rです。

料金は補償オプションをフルに加入して8hで15K程でした。

バイクで公道を走るのは25年ぶりぐらいで、マーベリックがF14トムキャットに乗るのと同じぐらい久しぶりです(謎)。

そして、やはり25年ぶりに袖を通したラフ&ロードのジャケット。

(埼玉からはるばる元住吉のお店まで買いに行ったっけ…)

久しぶりにクローゼットの奥から引っ張り出してみたら、おばあちゃんちみたいな香りがしました…(笑)。

CRFには2種類あり、今回レンタルする名称の末尾に〈S〉が付くのは車高が高いバージョンです。

足つきはつま先立ちになってしまいますが、セルスターターが付いているので何とかなりそう。

と云うか、イマドキのバイクはフューエルコックもチョークもないんですね…。

(メモ:4660㎞、10:54発)

いざ公道に出てみると、思いのほかバイクの乗り方(フィーリング)を忘れてしまっていることに驚愕。

最初の2~30分は緊張のあまりガチガチになり、バイクにしがみつくようにして乗っていました。

ちょっと怖くて、目的地の奥多摩まで行けるかなぁ…、とテンションはダダ下がりに。

なのでいったん気を落ち着かせるため、30分程走った場所にある埼玉県人のソウルフード (諸説あり…笑) 山田うどんの所沢本社で早めのお昼を摂ることに。

特に本社スペシャルメニューと云うものは無い様なので、普通に日替わり定食を美味しくいただきました。

この頃まではこのまま行こうか、止めようか悩んでいましたが、気を取り直して出発。

(メモ:11:33着、11:50発)

まあそれでも青梅に辿り着くころにはいくらかはカンを取り戻していました。

ステップに足を置く感覚とかを身体が思い出すにつれ、「ああ、コレコレ…」とバイクとの一体感も感じられるように…。

そして思いのほか空いていた新青梅街道に出るとCRFの本領を試す余裕も出てきました。

中々元気な排気音(これで騒音規制をパスしているとは驚き…)を轟かせながら、トルクフルかつ良く回るエンジンに感心。

昔乗ってたXLR250Rに比べるとカタログ値では拮抗しているのに、排気量が上がっているような錯覚を覚えてしまうほどのトルク感です。

とにかくゼロ発進からの加速が小気味よく、それが楽しいので信号で止まるのが苦になりません。

そのくせフレキシビリティも高く、高めのギアをキープしてシングルらしい鼓動も楽しめてしまうような2面性をも備えています。

5速あたりに放り込んでの一般道のクルージングは中々気持ち良く、ツーリング用途には大事なポイントですね。

調子に乗って奥多摩ではちょこっとダートを走ってみました。

もちろん、久しぶりで怖いのでハエも余裕で止まれちゃうようなスピードでですが。

昔のトレール車よりはオフ志向のタイヤが付いていますが、どのみち純正のブロックタイヤでダートを飛ばすのは危険が危ないです。

ブラック仕上げのホイールリムはスチール製で、昔はこのクラスはアルミ製が当たり前だったのですが今の人は気にしないんですかね。

そして最近のトレール車らしくスタイルがモトクロッサー風なのは良いのですが、跳ね上がったテールが乗り降りに支障を来すことが分かりました。

タダでさえ足つき性が悪いのに加えて、乗り降りには足をピンと(バレリーナのように…笑)上げなければならないので、ガレ場などでは足がつりそうになります。

ここはヤマハセローのような機能的で落ち着いたスタイルのトレール車もラインナップに加えて欲しいところ…。

(メモ:13:34着、14:00発)

雨雲レーダーが1時間後ぐらいの降雨を予報していたのでそそくさと帰路につく管理人。

それなのに青梅の手前でソフトクリームの看板に吸い寄せられるように道草しちゃいました。

お豆腐屋さんのソフトクリームだけに豆乳が60%入ってて間違いのない美味しさ。

(メモ:豆乳ソフトクリーム、400円)

最新のバイクはどんな感じかな…、と興味本位で乗ってみたCRFでしたがガッカリするところはほどんどありませんでした。

(4輪は結構ガッカリしたりしますからねぇ…笑)

旧愛車のXLR250R(1987年式)はバッテリーすら付いていないのに定価が約39万円。

しかも、しばらく乗ってあげないとスネてしまい50回位キックしないと始動しない頑固者…。

対するCRFはタイ製だけれども造りに不満は無いし、ABS(カット可)、水冷、燃料噴射、セルスターター、マルチ表示液晶メーター(便利!)などが付いて約60万円。

車重は20㎏ほど重くなってしまっていますが、まあ許せる範囲だし…。

「お値打ちだよなぁ…」とソフトを舐めながら思いました。

全行程約120㎞のショートトリップで、アクセルワイドオープン気味に加速を楽しんだにも拘らず燃費は36.5㎞/lでした。

XLR250Rの生涯平均が32.7㎞/lだったんで燃費もイイですね。

最初は派手なモトクロッサー風のいで立ちが馴染めなかったCRF、なんだかカッコよく見えてきました…。

(メモ:16:50着、4777㎞)

2018年06月01日

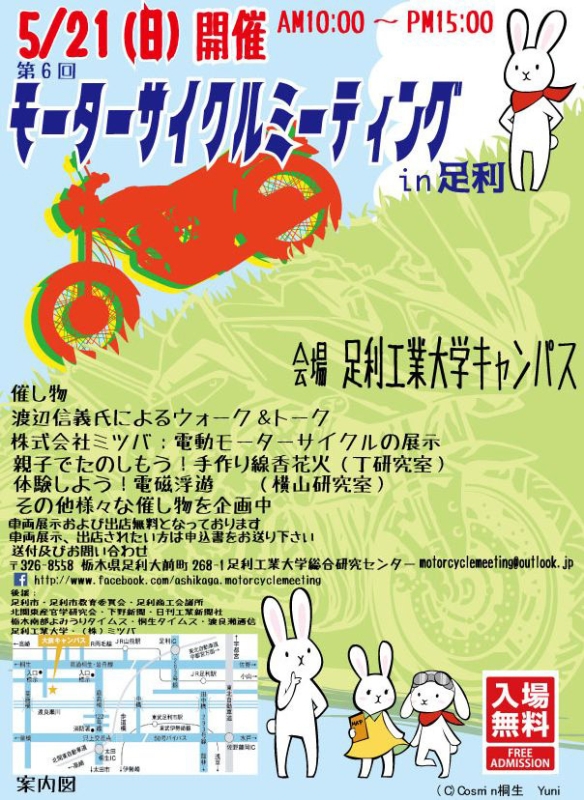

行ってみた!第7回モーターサイクルミーティングin足利(とタイヤインプレ)

2018年5月13日に栃木県足利市の足利大学キャンパスで行われた、第7回モーターサイクルミーティングin足利に行ってきました。

去年の第6回に引き続き行って参りました。

あいにくその日は午後から雨と云う予報になっていましたが、最近車のタイヤを換え、慣らしがてら長距離を走りたかったので今年も行く事を決断。

そして10時半ごろ会場に到着してみると…、あれ?去年と大学の名前が変わってる…。

非情にも予報より早く、10時前にはポツポツと降り始める雨。

集まったバイクは、ざっと見たところ去年の半分以下と云ったところですが、旧車バイクの電装系(限りませんが…)にとって雨は鬼門ですから仕方ありません。

幸か不幸かこの会場のバイク展示スペースの上には樹木が生い茂っているので、ポツポツぐらいならば雨を凌ぐことができたようです。

去年も来ていた栃木県警は、雨予報だからか白バイは不参加でした。

その代わりクラウンのパトカーが180系から210系アスリートにグレードアップ。

ボンネットを開けてくれたり、赤色灯の点滅やサイレンを鳴らしたりとサービス満点で、白バイがいない中一台気を吐いていました。

意外とシンプルな室内。

リヤシートも革張りで高級感があります。

是非一度乗ってみたいと思いました…(棒読み)。

タイヤは18インチのポテンザRE050A、嘗てウチのBLレガシィにOE装着されていたのと同じ銘柄です。

お仕事が楽しそう…。

バイクにシボレーのV8エンジンを積んじゃったワガママボディは、ホスボス軍団です。

エンジン掛けるところを見たかった…。

ホンダのベンリイCB92スーパースポーツ、初めてCBの名が冠されたバイクです。

イカツイ形状のタンクは、通称ドクロタンクですね。

エンジンはOHCツインの125cc 15psで、フレームはバックボーン、フロントサスはボトムリンクです。

実用車みたいなスペックですが、ゼロヨンは17秒台で、当時(1950年代末)は今でいうレーサーレプリカ的な存在だったようです。

ここいらだと管理人も知っている、ホンダドリームCB72スーパースポーツ。

ビッグタンクにコンチハンと、正統ヨーロピアン風味でイカしてます。

イイ感じにヤレているラビットジュニアS301。

エイジングを塗装で表現する時の参考用に撮ってしまいました(失礼!)。

素晴らしいコンディションのライラックLS18の3型…。

なんて知った風なことを云ってますが、良く知らない旧車をこうやって調べていると勉強になりますね。

因みにVツインOHVの250ccですが、重厚なスタイルはクォーターには見えません。

個人的に今大会一番の福眼だった、ホンダドリームCB400Four-Ⅰ。

中型自二免許制度に合わせて、排気量を408ccから398ccに落としたコンチハン仕様のヨンフォアです。

しかし黒いサイドカバーから398ccのFour-Ⅰと判断したんですが、ブルーのタンクカラーは408cc専用だったハズ…?

それはさておき、見た所クランクケースカバーと電装系以外はフルオリジナルの素晴らしい個体です。

そして4イントゥ1のエキパイが描く艶めかしい曲線に刮目!

この集合管が拝めただけで来た甲斐がありました。

そうこうしてるうちに、ちょっと遅れてベスパの一群が到着。

これから雨が降るってのにちょっと感動…(うるっ)。

新三菱重工のシルバーピジョンC140なるスクーターです。

洗練されたスタイルで、トラックのキャブチルト(はたまたクリンコフのアッパーカバー)のように後部がガバッと大胆に開きます。

調べてみると125ccの2ストツイン(!)だったり、そしてデザイナーはなんとデボネアを手掛けたハンス・S・ブレッツナー氏(!!)だったり。

どうりで中々インパクトのあるデザインで整備性も非常に良さそうですが、これを最後に三菱はスクーターから手を引いてしまったそうです(ギャフン)。

そんなこんなで一通り見物した後、会場で美味な手打ちそば(¥450)を手繰って11:30頃会場を後にしました。

午後からは予報通りの本降りとなってしまいましたが、参加者の皆さんが無事に帰宅できたことを願わずにはいられませんでした。

今回の遠征の目的の一つである新しいシューズのインプレも…。

タイヤを買い換えるにあたり、わがロートルレガシィにも負担が少なそうな、静かでソフトなコンフォート系を狙っていました。

BSのアレは古いし高価なので除外し、最近増えつつある新世代のコンフォートクラスから評判のいいダンロップのルマンV(ファイブ)をチョイス。

以前からダンロップには何となく良いイメージを持っており、前タイヤのグッドイヤーレブスペックRS-02も製造は日本ダンロップでした。

今はもう慣れてしまいましたが、交換後しばらくはタイヤの真円度の高さと転がり抵抗の少なさにより、車がスーっと前に出ていく様を体感出来ました。

そんなエコタイヤのような特性を備えつつも、BLレガシィの持つ正確なハンドリングや高スタビリティ性などの美点を損なっている感触は一切ありません。

行きはドライの関越道、帰りはヘビーウェットの新大宮バイパスでしたが、どのような路面でも当たりが柔らかく、直進性や排水性についても不満を覚えることはなかったです。

BLは元来ハーシュネスがきつく、いつも道路の継ぎ目のビシッというショックに身構えてしまっていたんですが、それが見事に丸められました。

ざらつき路面に対しても一枚ゴムを敷いたような滑らかさに変貌し、これにはタイヤのテクノロジーの進化ってスゴイなと…。

加えて路面にも因りますがロードノイズが大幅に低減されたので、メーカーが苦労して調律しているであろうエンジンのメカニカルノイズや排気音が雑味なく耳に届くようになりました。

少々エコタイヤ然としたタイヤパターンと、ポヨンとしたショルダー形状で見た目は精悍さに欠けますが、快適性とのトレードオフですね…。

ホイール装着時に特定の面を外側にする指示があるのみで、回転方向の指定はありません。

タイヤのキャラクターとしてコンフォート性に大きく舵を切っている割にはしっかり感も損なわれておらず、そこそこスポーティな車とのマッチングは良好だと思います。

費用も8年前に買ったレブスペックRS-02の総額+2万円で収まったことを考えると、価格的にも性能的にも満足度は高いです。

去年の第6回に引き続き行って参りました。

あいにくその日は午後から雨と云う予報になっていましたが、最近車のタイヤを換え、慣らしがてら長距離を走りたかったので今年も行く事を決断。

そして10時半ごろ会場に到着してみると…、あれ?去年と大学の名前が変わってる…。

非情にも予報より早く、10時前にはポツポツと降り始める雨。

集まったバイクは、ざっと見たところ去年の半分以下と云ったところですが、旧車バイクの電装系(限りませんが…)にとって雨は鬼門ですから仕方ありません。

幸か不幸かこの会場のバイク展示スペースの上には樹木が生い茂っているので、ポツポツぐらいならば雨を凌ぐことができたようです。

去年も来ていた栃木県警は、雨予報だからか白バイは不参加でした。

その代わりクラウンのパトカーが180系から210系アスリートにグレードアップ。

ボンネットを開けてくれたり、赤色灯の点滅やサイレンを鳴らしたりとサービス満点で、白バイがいない中一台気を吐いていました。

意外とシンプルな室内。

リヤシートも革張りで高級感があります。

是非一度乗ってみたいと思いました…(棒読み)。

タイヤは18インチのポテンザRE050A、嘗てウチのBLレガシィにOE装着されていたのと同じ銘柄です。

お仕事が楽しそう…。

バイクにシボレーのV8エンジンを積んじゃったワガママボディは、ホスボス軍団です。

エンジン掛けるところを見たかった…。

ホンダのベンリイCB92スーパースポーツ、初めてCBの名が冠されたバイクです。

イカツイ形状のタンクは、通称ドクロタンクですね。

エンジンはOHCツインの125cc 15psで、フレームはバックボーン、フロントサスはボトムリンクです。

実用車みたいなスペックですが、ゼロヨンは17秒台で、当時(1950年代末)は今でいうレーサーレプリカ的な存在だったようです。

ここいらだと管理人も知っている、ホンダドリームCB72スーパースポーツ。

ビッグタンクにコンチハンと、正統ヨーロピアン風味でイカしてます。

イイ感じにヤレているラビットジュニアS301。

エイジングを塗装で表現する時の参考用に撮ってしまいました(失礼!)。

素晴らしいコンディションのライラックLS18の3型…。

なんて知った風なことを云ってますが、良く知らない旧車をこうやって調べていると勉強になりますね。

因みにVツインOHVの250ccですが、重厚なスタイルはクォーターには見えません。

個人的に今大会一番の福眼だった、ホンダドリームCB400Four-Ⅰ。

中型自二免許制度に合わせて、排気量を408ccから398ccに落としたコンチハン仕様のヨンフォアです。

しかし黒いサイドカバーから398ccのFour-Ⅰと判断したんですが、ブルーのタンクカラーは408cc専用だったハズ…?

それはさておき、見た所クランクケースカバーと電装系以外はフルオリジナルの素晴らしい個体です。

そして4イントゥ1のエキパイが描く艶めかしい曲線に刮目!

この集合管が拝めただけで来た甲斐がありました。

そうこうしてるうちに、ちょっと遅れてベスパの一群が到着。

これから雨が降るってのにちょっと感動…(うるっ)。

新三菱重工のシルバーピジョンC140なるスクーターです。

洗練されたスタイルで、トラックのキャブチルト(はたまたクリンコフのアッパーカバー)のように後部がガバッと大胆に開きます。

調べてみると125ccの2ストツイン(!)だったり、そしてデザイナーはなんとデボネアを手掛けたハンス・S・ブレッツナー氏(!!)だったり。

どうりで中々インパクトのあるデザインで整備性も非常に良さそうですが、これを最後に三菱はスクーターから手を引いてしまったそうです(ギャフン)。

そんなこんなで一通り見物した後、会場で美味な手打ちそば(¥450)を手繰って11:30頃会場を後にしました。

午後からは予報通りの本降りとなってしまいましたが、参加者の皆さんが無事に帰宅できたことを願わずにはいられませんでした。

今回の遠征の目的の一つである新しいシューズのインプレも…。

タイヤを買い換えるにあたり、わがロートルレガシィにも負担が少なそうな、静かでソフトなコンフォート系を狙っていました。

BSのアレは古いし高価なので除外し、最近増えつつある新世代のコンフォートクラスから評判のいいダンロップのルマンV(ファイブ)をチョイス。

以前からダンロップには何となく良いイメージを持っており、前タイヤのグッドイヤーレブスペックRS-02も製造は日本ダンロップでした。

今はもう慣れてしまいましたが、交換後しばらくはタイヤの真円度の高さと転がり抵抗の少なさにより、車がスーっと前に出ていく様を体感出来ました。

そんなエコタイヤのような特性を備えつつも、BLレガシィの持つ正確なハンドリングや高スタビリティ性などの美点を損なっている感触は一切ありません。

行きはドライの関越道、帰りはヘビーウェットの新大宮バイパスでしたが、どのような路面でも当たりが柔らかく、直進性や排水性についても不満を覚えることはなかったです。

BLは元来ハーシュネスがきつく、いつも道路の継ぎ目のビシッというショックに身構えてしまっていたんですが、それが見事に丸められました。

ざらつき路面に対しても一枚ゴムを敷いたような滑らかさに変貌し、これにはタイヤのテクノロジーの進化ってスゴイなと…。

加えて路面にも因りますがロードノイズが大幅に低減されたので、メーカーが苦労して調律しているであろうエンジンのメカニカルノイズや排気音が雑味なく耳に届くようになりました。

少々エコタイヤ然としたタイヤパターンと、ポヨンとしたショルダー形状で見た目は精悍さに欠けますが、快適性とのトレードオフですね…。

ホイール装着時に特定の面を外側にする指示があるのみで、回転方向の指定はありません。

タイヤのキャラクターとしてコンフォート性に大きく舵を切っている割にはしっかり感も損なわれておらず、そこそこスポーティな車とのマッチングは良好だと思います。

費用も8年前に買ったレブスペックRS-02の総額+2万円で収まったことを考えると、価格的にも性能的にも満足度は高いです。

2018年02月01日

RIDEXとカタログたち Part 6

RIDEXとカタログたち Part 6です。

前口上:

「漫画コミックのRIDEXで特集されたバイクのカタログを持ってるか?」と云う趣旨で、管理人手持ちのバイクカタログをネタが枯れつつある(笑)ブログに活用しよう!と云うお手軽企画です。

忘れた頃にソイツはやって来る…。

Part 5はこちら。

-第9巻-

第9巻(81~90話)は、89話のホンダNSR250R SEと90話の同じくホンダのCBR250RRがヒットしました。

89話の劇中車NSR250R SEは、三代目のMC21と云われるタイプです。

SEグレードは、バイクなのに乾式クラッチを装備しています。

良く街中でチャランチャランと音を出していますが、渋滞路とかに嵌まると辛いでしょうね…。

90話のCBR250RRは、比較的初心者にも取っつき易い4ストマルチならではマイルドさで、先鋭化した走りの2ストレーサーレプリカとのキャラを分けていました。

2スト、4ストの本格的なクォーターを2種類揃えて「お好きな方をどうぞ…」なんて、今考えると良い時代でしたね。

-第10巻-

第10巻(91~100話)は、ついに一つもヒットせず、無理矢理93話のビモータTESI 3D NAKEDとビモータつながりで数少ない手持ちの外車カタログのYB6フォルゴーレに登場願いました。

YB6はヤマハのFZR1000用エンジンを搭載したスーパーバイクです。

ビモータと云うと管理人的には宝石のように高価で美しいバイクと云うイメージが思い浮かびます。

ですが、それ以上の思い入れや知識などは、残念ながら持ち合わせていません…。

-第11巻-

第11巻もヒット無しでした…(汗)。

-第12巻-

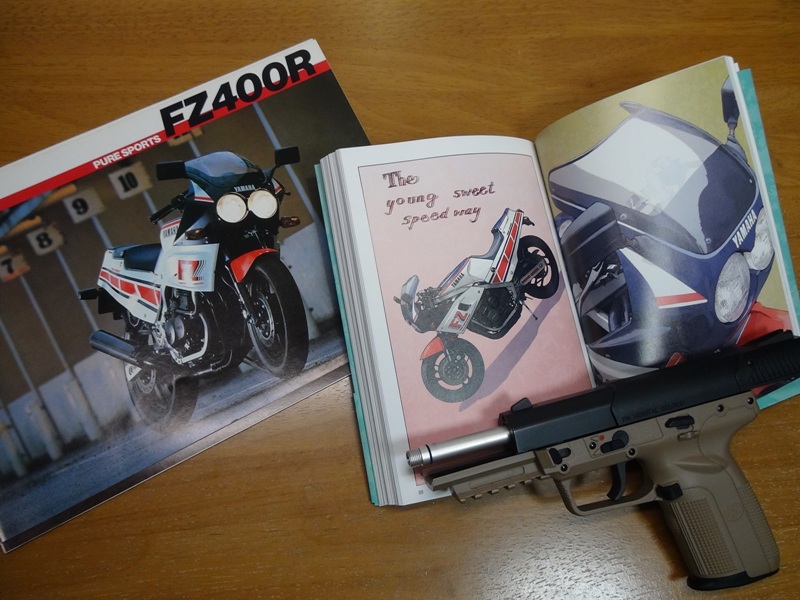

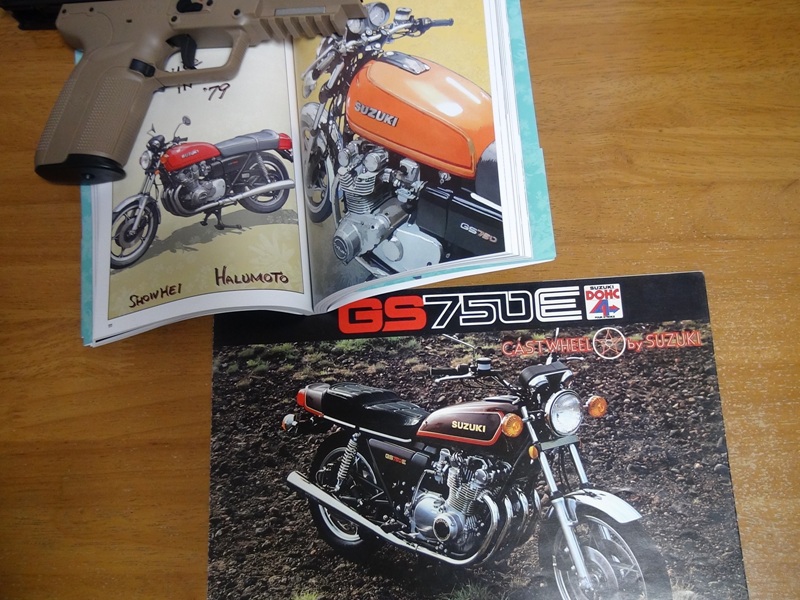

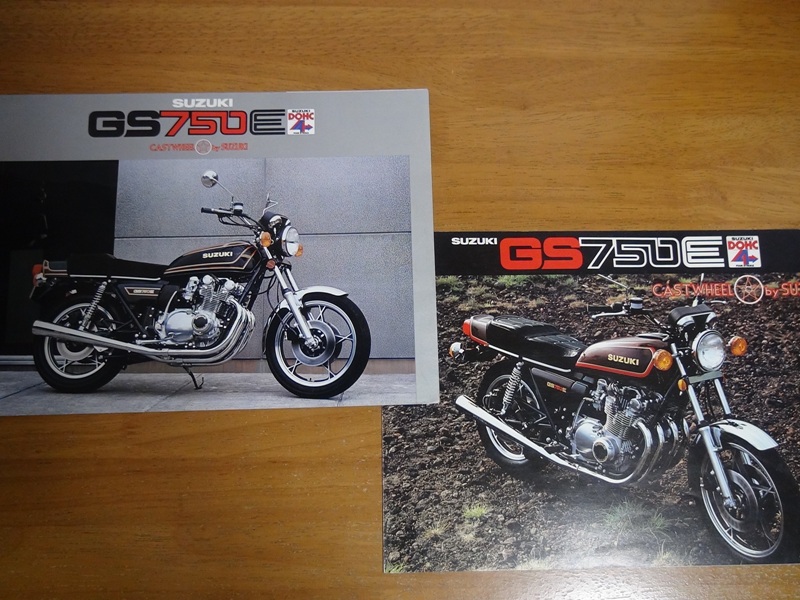

第12巻はそこそこのヒット率でした。58頁のヤマハFZ400R、110頁のスズキGS750E、136頁のスズキバンバン90、162頁のヤマハSR400などがヒット。

58頁のFZ400Rは、初代モデルでデイトナカラーが精悍です。

F3ワークスマシン、FZRのレプリカと云える存在のFZ400R。

ハーフカウルが如何にもって感じです。

上の赤いのが初代のカラーリングバリエーション。

左下は2代目で、右はフルカウルを装備した3代目です。

110頁のGS750Eはスズキが4サイクルに打って出た勝負バイクだけあり、気合の入った造りでした。

性能もポップ吉村お墨付きで、スタイルもGSシリーズ全般に云えますが端正かつクリーンで好ましいと思います。

左上はGS750E2のカタログです。

136頁のバンバン90は、70年代に流行ったレジャーバイクの草分けと云えます。

カタログはバンバンシリーズ(50、75、90cc)を網羅したものです。

あとバンバンは125cc版も存在しました。

写真は第六回モーターサイクルミーティングin足利の展示車両ですが、全体的に大柄で迫力があります。

バンバンの特徴1、低圧バルーンタイヤ。

接地圧が低いため、泥濘や砂地も何のそのの走破性を誇ります…。

その場で空気圧を変えられる空気入れやエアゲージも標準装備。

バンバンの特徴2、超どアンダーの操縦性。

昔友人の50に軽い気持ちで試乗した時、バルーンタイヤの特性なのか強烈なアンダーステアを喰らい危うく田んぼに突っ込むところでした(笑)。

(作者の方は実際に田んぼに落ちたとか…)

その、あまりの曲がらなさ加減は危険なレベルDEATH!

162頁のSR400は、ちょうど管理人がバイクに興味を持ち始めたころに登場したバイクです。

最初に登場したときは、フロントディスクにスポークホイール仕様で、すぐにキャストホイールのSPが追加されました。

その後、フロントドラムブレーキになって近年またディスクに戻りなどしながら生き長らえてきましたが、先日ついに生産中止が発表されました。

でも、こんなに安定した需要のあるバイクをヤマハがみすみす終了させることはないと思いますが…。

12巻まで網羅しましたが、15巻ぐらいまで発売されたらPart 7として再開します。

前口上:

「漫画コミックのRIDEXで特集されたバイクのカタログを持ってるか?」と云う趣旨で、管理人手持ちのバイクカタログをネタが枯れつつある(笑)ブログに活用しよう!と云うお手軽企画です。

忘れた頃にソイツはやって来る…。

Part 5はこちら。

-第9巻-

第9巻(81~90話)は、89話のホンダNSR250R SEと90話の同じくホンダのCBR250RRがヒットしました。

89話の劇中車NSR250R SEは、三代目のMC21と云われるタイプです。

SEグレードは、バイクなのに乾式クラッチを装備しています。

良く街中でチャランチャランと音を出していますが、渋滞路とかに嵌まると辛いでしょうね…。

90話のCBR250RRは、比較的初心者にも取っつき易い4ストマルチならではマイルドさで、先鋭化した走りの2ストレーサーレプリカとのキャラを分けていました。

2スト、4ストの本格的なクォーターを2種類揃えて「お好きな方をどうぞ…」なんて、今考えると良い時代でしたね。

-第10巻-

第10巻(91~100話)は、ついに一つもヒットせず、無理矢理93話のビモータTESI 3D NAKEDとビモータつながりで数少ない手持ちの外車カタログのYB6フォルゴーレに登場願いました。

YB6はヤマハのFZR1000用エンジンを搭載したスーパーバイクです。

ビモータと云うと管理人的には宝石のように高価で美しいバイクと云うイメージが思い浮かびます。

ですが、それ以上の思い入れや知識などは、残念ながら持ち合わせていません…。

-第11巻-

第11巻もヒット無しでした…(汗)。

-第12巻-

第12巻はそこそこのヒット率でした。58頁のヤマハFZ400R、110頁のスズキGS750E、136頁のスズキバンバン90、162頁のヤマハSR400などがヒット。

58頁のFZ400Rは、初代モデルでデイトナカラーが精悍です。

F3ワークスマシン、FZRのレプリカと云える存在のFZ400R。

ハーフカウルが如何にもって感じです。

上の赤いのが初代のカラーリングバリエーション。

左下は2代目で、右はフルカウルを装備した3代目です。

110頁のGS750Eはスズキが4サイクルに打って出た勝負バイクだけあり、気合の入った造りでした。

性能もポップ吉村お墨付きで、スタイルもGSシリーズ全般に云えますが端正かつクリーンで好ましいと思います。

左上はGS750E2のカタログです。

136頁のバンバン90は、70年代に流行ったレジャーバイクの草分けと云えます。

カタログはバンバンシリーズ(50、75、90cc)を網羅したものです。

あとバンバンは125cc版も存在しました。

写真は第六回モーターサイクルミーティングin足利の展示車両ですが、全体的に大柄で迫力があります。

バンバンの特徴1、低圧バルーンタイヤ。

接地圧が低いため、泥濘や砂地も何のそのの走破性を誇ります…。

その場で空気圧を変えられる空気入れやエアゲージも標準装備。

バンバンの特徴2、超どアンダーの操縦性。

昔友人の50に軽い気持ちで試乗した時、バルーンタイヤの特性なのか強烈なアンダーステアを喰らい危うく田んぼに突っ込むところでした(笑)。

(作者の方は実際に田んぼに落ちたとか…)

その、あまりの曲がらなさ加減は危険なレベルDEATH!

162頁のSR400は、ちょうど管理人がバイクに興味を持ち始めたころに登場したバイクです。

最初に登場したときは、フロントディスクにスポークホイール仕様で、すぐにキャストホイールのSPが追加されました。

その後、フロントドラムブレーキになって近年またディスクに戻りなどしながら生き長らえてきましたが、先日ついに生産中止が発表されました。

でも、こんなに安定した需要のあるバイクをヤマハがみすみす終了させることはないと思いますが…。

12巻まで網羅しましたが、15巻ぐらいまで発売されたらPart 7として再開します。

2017年11月01日

RIDEXとカタログたち Part 5

RIDEXとカタログたち Part 5です。

前口上:

「漫画コミックのRIDEXで特集されたバイクのカタログを持ってるか?」と云う趣旨で、管理人手持ちのバイクカタログをネタが枯れつつある(笑)ブログに活用しよう!と云うお手軽企画です。

息も絶え絶え、続いております(笑)。

Part 4はこちら。

-第7巻-

第7巻(61~70話)は、63話のヤマハXJR1300と68話のスズキGSX-R1100がヒットしました。

63話の劇中車XJR1300は、初期型を随分弄ったタイプです。

カタログのXJR1300は、モデルチェンジした2代目のモデルです。

初代と比べてもぱっと見変わりませんが、なんだかんだで8kgほど軽量化しています。

カタログはXJR400Rとの共用です。

68話のGSX-R1100、カタログの個体は87年式のH型ですが、劇中車は88年式のJ型のようです。

映画ブラックレインでも、白刃を煌めかせながら優作兄ぃが劇中車と同じ漆黒のGSX-R1100 J型を駆っていました。

-第8巻-

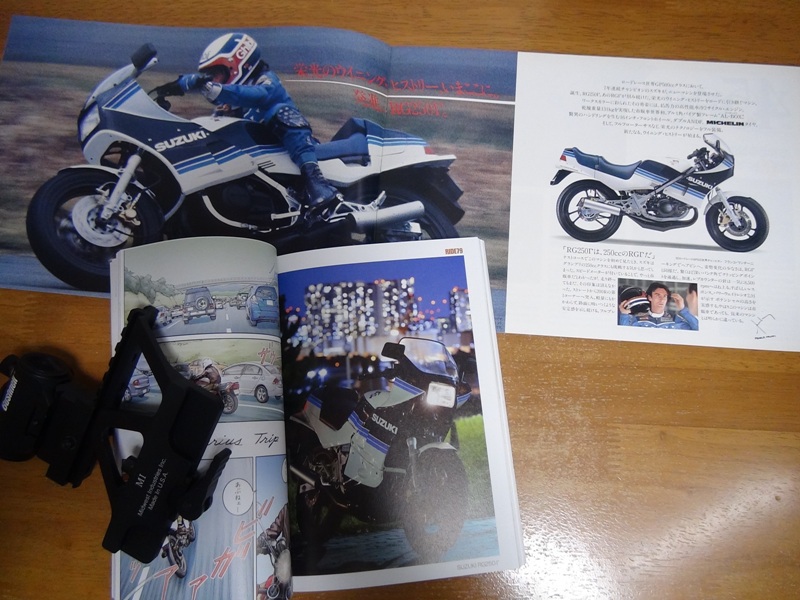

第8巻(71~80話)は、71話のヤマハRZ250、73話のホンダCB750FC(カタログはCB750F2C)、79話のスズキRG250ガンマががヒットしました。

71話のRZ250は1980年の発表当時、クォータークラスで群を抜いて高性能で、非常に話題になりました。

ひとクラス上、舞台によってはふたクラス上のマシンを喰ってしまうような高性能に加えて、当時としてはレーサーライクなスタイリングも注目を集めた一因かと…。

発売当初、近所でヤマハの試乗会があり、その2スト特有のパワフルで瞬発力のあるエンジン特性にとても感銘を受けました。

RZ250に乗ったのは後にも先にもその時だけでしたが、フロントがポンポン浮くヤンチャなキャラクターが刺激的でしたね。

かと言って決して荒っぽい訳ではなく、水冷エンジンやフローティング構造のエンジンマウントのおかげで静粛性が高く、振動も少ないスムーズな乗り味でした。

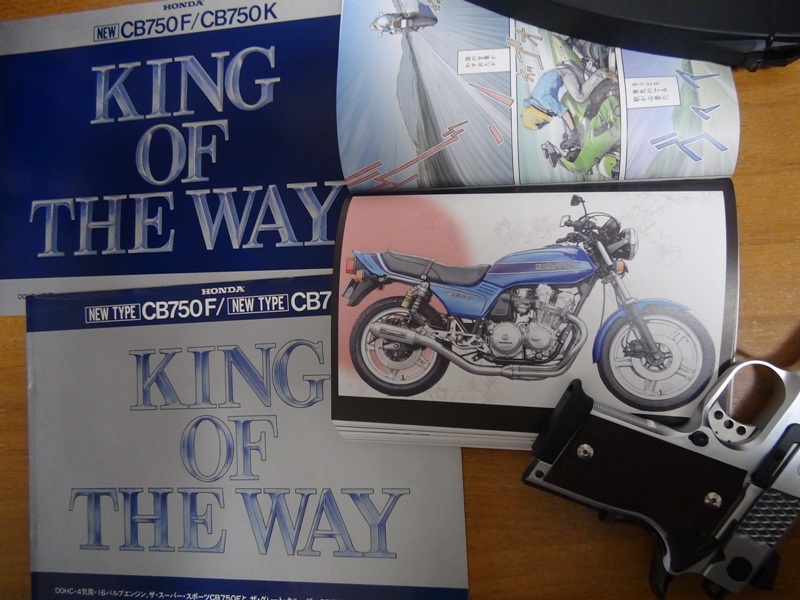

73話の劇中車はCB750FCですが、管理人が持っているカタログはFCにフルカウルを装着したインテグラ(CB750F2C)です(汗)。

FCは、CB750F国内仕様の最終型になります。

今では名車と云われるCB750Fシリーズは、国内市場においては3年ほどの短い期間で終焉を迎えることになります。

血で血を洗うHYウォーズの渦中、空冷エンジンやコンベンショナルな2本サスなどのローテクは時代遅れと見做されたのでしょうか。

当時のバイク開発競争が、如何に苛烈だったかを偲ばせますね…。

79話の劇中車、1型のRG250ガンマは本格的なレーサーレプリカとして1983年に発売されました。

劇中車はアンダーカウルとシングルシートカウルを装着した限定仕様です。

このバイクを初めて見たときは衝撃を受けました…、いやマジで。

発売早々ガンマ1型を買ったヤツが学校に乗ってきたところ、早速みんなでそれを取り巻いてバイク口(くち)プロレスを始めたのも懐かしい思い出…。

何しろサーキットからそのまま来ちゃったようないで立ちに、「こんなバイクで公道走って、ホントに許されんの?」てのがその場にいる全員の率直な感想だったと思います(笑)。

Part 6に続きます。

前口上:

「漫画コミックのRIDEXで特集されたバイクのカタログを持ってるか?」と云う趣旨で、管理人手持ちのバイクカタログをネタが枯れつつある(笑)ブログに活用しよう!と云うお手軽企画です。

息も絶え絶え、続いております(笑)。

Part 4はこちら。

-第7巻-

第7巻(61~70話)は、63話のヤマハXJR1300と68話のスズキGSX-R1100がヒットしました。

63話の劇中車XJR1300は、初期型を随分弄ったタイプです。

カタログのXJR1300は、モデルチェンジした2代目のモデルです。

初代と比べてもぱっと見変わりませんが、なんだかんだで8kgほど軽量化しています。

カタログはXJR400Rとの共用です。

68話のGSX-R1100、カタログの個体は87年式のH型ですが、劇中車は88年式のJ型のようです。

映画ブラックレインでも、白刃を煌めかせながら優作兄ぃが劇中車と同じ漆黒のGSX-R1100 J型を駆っていました。

-第8巻-

第8巻(71~80話)は、71話のヤマハRZ250、73話のホンダCB750FC(カタログはCB750F2C)、79話のスズキRG250ガンマががヒットしました。

71話のRZ250は1980年の発表当時、クォータークラスで群を抜いて高性能で、非常に話題になりました。

ひとクラス上、舞台によってはふたクラス上のマシンを喰ってしまうような高性能に加えて、当時としてはレーサーライクなスタイリングも注目を集めた一因かと…。

発売当初、近所でヤマハの試乗会があり、その2スト特有のパワフルで瞬発力のあるエンジン特性にとても感銘を受けました。

RZ250に乗ったのは後にも先にもその時だけでしたが、フロントがポンポン浮くヤンチャなキャラクターが刺激的でしたね。

かと言って決して荒っぽい訳ではなく、水冷エンジンやフローティング構造のエンジンマウントのおかげで静粛性が高く、振動も少ないスムーズな乗り味でした。

73話の劇中車はCB750FCですが、管理人が持っているカタログはFCにフルカウルを装着したインテグラ(CB750F2C)です(汗)。

FCは、CB750F国内仕様の最終型になります。

今では名車と云われるCB750Fシリーズは、国内市場においては3年ほどの短い期間で終焉を迎えることになります。

血で血を洗うHYウォーズの渦中、空冷エンジンやコンベンショナルな2本サスなどのローテクは時代遅れと見做されたのでしょうか。

当時のバイク開発競争が、如何に苛烈だったかを偲ばせますね…。

79話の劇中車、1型のRG250ガンマは本格的なレーサーレプリカとして1983年に発売されました。

劇中車はアンダーカウルとシングルシートカウルを装着した限定仕様です。

このバイクを初めて見たときは衝撃を受けました…、いやマジで。

発売早々ガンマ1型を買ったヤツが学校に乗ってきたところ、早速みんなでそれを取り巻いてバイク口(くち)プロレスを始めたのも懐かしい思い出…。

何しろサーキットからそのまま来ちゃったようないで立ちに、「こんなバイクで公道走って、ホントに許されんの?」てのがその場にいる全員の率直な感想だったと思います(笑)。

Part 6に続きます。

2017年09月10日

RIDEXとカタログたち Part 4

RIDEXとカタログたち Part 4です。

前口上:

「漫画コミックのRIDEXで特集されたバイクのカタログを持ってるか?」と云う趣旨で、管理人手持ちのバイクカタログをネタが枯れつつある(笑)ブログに活用しよう!と云うお手軽企画です。

しぶと~く続いていました(笑)。

Part 3はこちら。

-第6巻-

第6巻(51~60話)は、52話のスズキGSX750SカタナⅢ、56話のスズキGSX1300Rハヤブサ、57話のヤマハTZR250、59話のカワサキZ400FX、60話のホンダVT250Fと結構ヒットしました。

52話のGSX750S、いわゆる3型カタナですが結構好きですねコレ。

「カタナはカタナ、1型と2型でぃっ!」と云う意見も分かりますが、あえてその後継を思い描くとこの形は納得できます。

スズキ社内デザインだそうですが、カタナを社内デザインチームなりに再解釈した力作だと思います。

まあ、ヘッドライトに関しては70年代の“ナウい”サイクリング車のようではありますが…。

56話の初代ハヤブサ、0-100Km/hが2.6秒と云うウルトラ速いバイクです…。

加速のみならず、この徹底したエアロボディが312km/hもの最高速を可能にしたんでしょうね。

ボテッとしたスタイリングですが、凄みすら感じます。

57話の劇中車TZR250、初代の後期モデルのカラーリングです。

大きめのストロボラインが特徴ですね。

レーサーレプリカ第一世代で、スズキRG250ガンマ、ホンダNS250Rに対するヤマハの回答です。

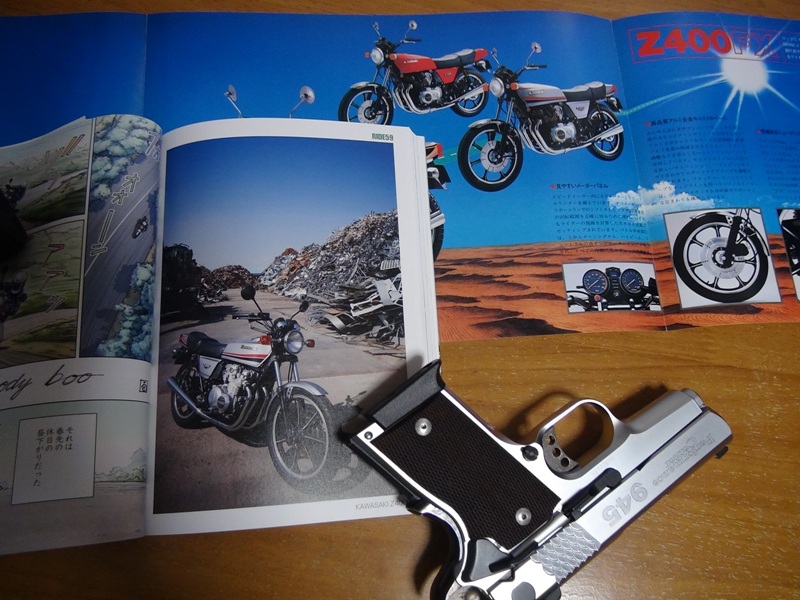

59話のZ400FXは、400ccクラスでの4気筒ブームを巻き起こす呼び水となりました。

愛称として「フェックス」と呼ぶ地域もあるらしいですが、そんな呼び方があるって知ったのはここ数年です…。

劇中車はE1と呼ばれる初代で、カラーはメタリッククリスタルシルバーですね。

ホントにこの時代の直線基調なカワサキのデザインセンスの良さにはため息が出ます。

重厚感とスポーティネスとの高度なバランス…。

加えて各モデルのカラーリングやグラフィックのセンスも素晴らしく、今見ても全く古びていません。

後期型のE4は当時友人が乗っていたんですが、ブラックに赤のグラデーションが鮮烈でした。

カタログは右下から反時計回りで、E1、E2、E4、E3、そして真ん中のコスモルック(爆)の表紙はE1の別バージョンです。

60話のVT250Fは発表当時、250cc専用設計車としてヤマハRZ250と並びこのクラスのスターでしたね。

登場前からバイク雑誌のスクープ記事などでそのハイスペックと超高性能ぶりが話題になっていて、いざ発売されても期待に背くことはありませんでした。

直系の末裔たる現行のVTRは、ヤマハセローと共に管理人が最も好ましい(欲しい)と思うバイクの一台です。

Part 5に続きます。

前口上:

「漫画コミックのRIDEXで特集されたバイクのカタログを持ってるか?」と云う趣旨で、管理人手持ちのバイクカタログをネタが枯れつつある(笑)ブログに活用しよう!と云うお手軽企画です。

しぶと~く続いていました(笑)。

Part 3はこちら。

-第6巻-

第6巻(51~60話)は、52話のスズキGSX750SカタナⅢ、56話のスズキGSX1300Rハヤブサ、57話のヤマハTZR250、59話のカワサキZ400FX、60話のホンダVT250Fと結構ヒットしました。

52話のGSX750S、いわゆる3型カタナですが結構好きですねコレ。

「カタナはカタナ、1型と2型でぃっ!」と云う意見も分かりますが、あえてその後継を思い描くとこの形は納得できます。

スズキ社内デザインだそうですが、カタナを社内デザインチームなりに再解釈した力作だと思います。

まあ、ヘッドライトに関しては70年代の“ナウい”サイクリング車のようではありますが…。

56話の初代ハヤブサ、0-100Km/hが2.6秒と云うウルトラ速いバイクです…。

加速のみならず、この徹底したエアロボディが312km/hもの最高速を可能にしたんでしょうね。

ボテッとしたスタイリングですが、凄みすら感じます。

57話の劇中車TZR250、初代の後期モデルのカラーリングです。

大きめのストロボラインが特徴ですね。

レーサーレプリカ第一世代で、スズキRG250ガンマ、ホンダNS250Rに対するヤマハの回答です。

59話のZ400FXは、400ccクラスでの4気筒ブームを巻き起こす呼び水となりました。

愛称として「フェックス」と呼ぶ地域もあるらしいですが、そんな呼び方があるって知ったのはここ数年です…。

劇中車はE1と呼ばれる初代で、カラーはメタリッククリスタルシルバーですね。

ホントにこの時代の直線基調なカワサキのデザインセンスの良さにはため息が出ます。

重厚感とスポーティネスとの高度なバランス…。

加えて各モデルのカラーリングやグラフィックのセンスも素晴らしく、今見ても全く古びていません。

後期型のE4は当時友人が乗っていたんですが、ブラックに赤のグラデーションが鮮烈でした。

カタログは右下から反時計回りで、E1、E2、E4、E3、そして真ん中のコスモルック(爆)の表紙はE1の別バージョンです。

60話のVT250Fは発表当時、250cc専用設計車としてヤマハRZ250と並びこのクラスのスターでしたね。

登場前からバイク雑誌のスクープ記事などでそのハイスペックと超高性能ぶりが話題になっていて、いざ発売されても期待に背くことはありませんでした。

直系の末裔たる現行のVTRは、ヤマハセローと共に管理人が最も好ましい(欲しい)と思うバイクの一台です。

Part 5に続きます。

2017年06月10日

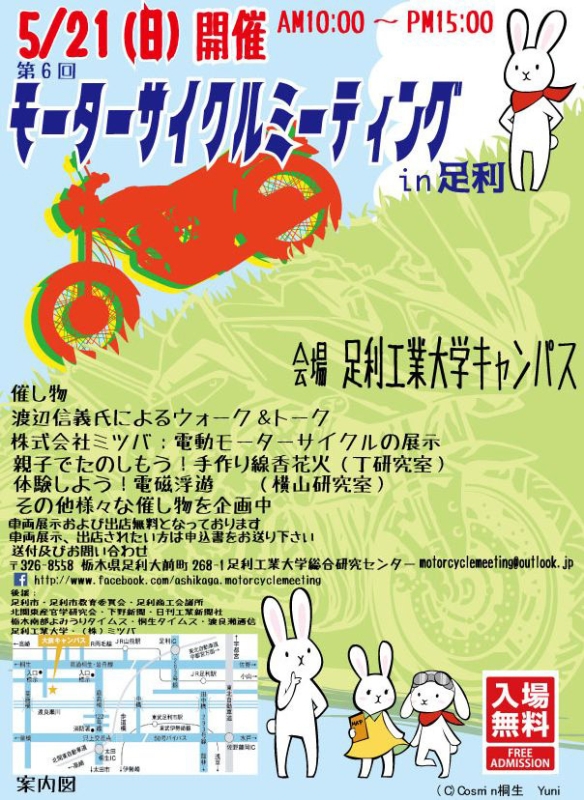

行ってみた 第6回モーターサイクルミーティングin足利

2017年5月21日に栃木県足利市の足利工業大学キャンパスで行われた、第6回モーターサイクルミーティングin足利に行ってきました。

このイベントは6回目との事ですが行ったのは初めてで、そもそも存在を知ったのは行く前日の夜でした。

足利市や隣の群馬県太田市に約8年ほど住んだこともあり、この辺りは勝手知ったる地域です。

最初行くつもりはなかったのですが、懐かしさもあり一寸行ってみようかと当日の朝に布団の中で決断しました…。

途中マックでの朝飯を入れても2時間ほどで到着。

真夏日でしたが、5月の風は爽やかで絶好のイベント日和でした。

こんな感じでメイン通路の両脇と中央に展示車が並べられて、自由に見ることができます。

もちろんタッチはご法度です。

そして栃木県警の交機もイベントに参戦。

跨るのも記念撮影もOKなのでCB1300Pのレプリ化を考えている方、必見です(笑)。

旧いバイクが多いですが、新しいのがダメと云う訳ではなく、ホンダグロムなんかも目に付きました。

弄り甲斐のありそうなキャラクターは、モンキーの後を継ぐに相応しいんじゃないでしょうか。

このグロムクラス(勝手に命名…)、カワサキは参入済みですが、ヤマハやスズキもあとに続くのでは?

普段見ることのできない昔のレーサーなんかも、かぶり付きOKです。

オーナーの方も後ろに控えてらっしゃるので、興味があればお話を聞くこともできます。

これはホンダの50ccレーサーのCR110で、めっちゃスリムです。

普段使いで乗ってる感じが最高にクールなZ2。

ビキニカウルは、昔コミネで出していたロードペガサスっぽいですね。

これをMADMAXのグースみたいに通勤で使ってたらカッチョイイでしょうね。

エンジンの存在感がどえらいCBX1000。

ダイヤモンドフレームなので、エンジンを遮るものがありません。

CBX1000に対するカワサキの回答、Z1300。

性能と云い、重厚なスタイルと云い、まさにキングオブキングス。

こちらはほぼノーマルを保っており、素晴らしいコンディションです。

ヤマハXS1の集団。

XS1って今人気があるのか、会場内のあちこちで見かけました。

お隣の桐生市に本社のある、自動車用電装品のサプライヤーである株式会社ミツバが電動バイクの展示をしていました。

一般の人には、ホームセンターに置いてあるホーンとか間欠ワイパーのタイマー(古いか…)などでお馴染みの会社ですね。

70年代っぽいキャンディカラーも眩い、ホンダCB750K1。

2本出しの強制開閉タイプのアクセルワイヤーがポイントです。

ほぼノーマルですが、よく見るとシングルシートになっていて大きなリアボックスが付いています。

これが凄かったCB750K0モンキー。

デフォルメのセンスは抜群だし、一本出しのアクセルワイヤーなどこだわりがハンパありません。

高価なんでしょね…。

管理人が昔から個人的に大好きなスズキRG250E。

端正でバランスの取れたスタイルやカラーリングなど今見てもイイですね。

ほぼノーマルを保って、とても綺麗に乗られてます。

でも販売されていた当時は、あまり街で見かけることはありませんでした…。

オーナー共々紹介されていたカワサキマッハ揃い踏み。

左からマッハ750SS(H2)、中央は500SSマッハⅢ(H1)のタンクにえぐりがあってフロントドラムブレーキ仕様の初期型。

そして右端がフロント廻りをH2と共通として前輪荷重を増やし、ウィリーしにくくさせた(!)と云われる後期型マッハⅢです。

三台ともオリジナル度高し。

早めに撤収するカワサキ650 W1軍団。

腹に響く排気音と共に一台ずつ発進して行く様は、ワイルド7を彷彿とさせました。

一応開場時間は10:00から15:00となっているのですが、滞在時間は参加者の裁量に任されているので遅れてくる人もいれば、早めに切り上げるのも自由です。

なので、去年などは午後になると数が随分と減ってしまったようですね。

今大会中、管理人が最も食いついたヤマハMR50、モノクロスサスペンションを装備した2代目の初期型です。

管理人が高校生の時初めて手にしたバイクで、カラーもこのイエローでした。

このMRにお目にかかれただけでも、このイベントに来た甲斐がありました。

深みのあるイエロー塗装は原付離れしたクオリティーで、さすがヤマハだと思うことしきり…。

フルオリジナルかつ新車のような輝きで、奇跡の一台と云えるのではないでしょうか。

これには3年ほど乗りましたが、夏休みに実家まで8時間かけて300キロの道のりを帰ったことや、車と正面衝突した(汗)等の当時の思い出が脳裏を駆け巡りました(笑)。

他にもここで紹介しきれないほどいろいろ興味深いバイクが数多くありましたが、1.5時間ほどの滞在でこの日は会場を後にしました。

しかしバイクのイベントなのに、後援には市の教育委員会なども名を連ねており、3ナイ運動華やかなりし頃に比べると隔世の感がありますね。

ここの会場やその周辺も自然豊かでゆとりがあり、何よりローカルイベントらしく縛りが少なくてまったりした感じが良かったです。

これでメーカーとかの協賛があると、さらに盛り上がったりするんでしょうが、きっと失われる良さもあるんでしょうね…。

個人的には、物販や飲食の出店がもっと多ければ、さらにお祭り感が高まるんじゃ?と思いました。

また、気が向いたら2~3年後に行ってみたいと思います。

おっと、ミリタリーネタもありました…。

足利市内の昔のおもちゃ屋さんだった所が、リサイクルショップになっていたので何気なく入ったところ…。

天井からMGCモデルガンのプラM16A1(MGC呼称M16-2)が吊るされており、3300円+税だったので思わず連れて帰ってしまいました(笑)。

店内では一見して埃まみれのジャンクにしか見えず、でもまあ20連マガジンは貴重だし部品取りにでもと思ったんですが…。

しかし帰ってからよく見ると、うっすら錆はあるものの未発火で欠品や破損もなかったので、秘蔵のパーツと組み合わせてバーンズタイプにでもしようかと…。

最近は、こんなんばっかです(笑)。

このイベントは6回目との事ですが行ったのは初めてで、そもそも存在を知ったのは行く前日の夜でした。

足利市や隣の群馬県太田市に約8年ほど住んだこともあり、この辺りは勝手知ったる地域です。

最初行くつもりはなかったのですが、懐かしさもあり一寸行ってみようかと当日の朝に布団の中で決断しました…。

途中マックでの朝飯を入れても2時間ほどで到着。

真夏日でしたが、5月の風は爽やかで絶好のイベント日和でした。

こんな感じでメイン通路の両脇と中央に展示車が並べられて、自由に見ることができます。

もちろんタッチはご法度です。

そして栃木県警の交機もイベントに参戦。

跨るのも記念撮影もOKなのでCB1300Pのレプリ化を考えている方、必見です(笑)。

旧いバイクが多いですが、新しいのがダメと云う訳ではなく、ホンダグロムなんかも目に付きました。

弄り甲斐のありそうなキャラクターは、モンキーの後を継ぐに相応しいんじゃないでしょうか。

このグロムクラス(勝手に命名…)、カワサキは参入済みですが、ヤマハやスズキもあとに続くのでは?

普段見ることのできない昔のレーサーなんかも、かぶり付きOKです。

オーナーの方も後ろに控えてらっしゃるので、興味があればお話を聞くこともできます。

これはホンダの50ccレーサーのCR110で、めっちゃスリムです。

普段使いで乗ってる感じが最高にクールなZ2。

ビキニカウルは、昔コミネで出していたロードペガサスっぽいですね。

これをMADMAXのグースみたいに通勤で使ってたらカッチョイイでしょうね。

エンジンの存在感がどえらいCBX1000。

ダイヤモンドフレームなので、エンジンを遮るものがありません。

CBX1000に対するカワサキの回答、Z1300。

性能と云い、重厚なスタイルと云い、まさにキングオブキングス。

こちらはほぼノーマルを保っており、素晴らしいコンディションです。

ヤマハXS1の集団。

XS1って今人気があるのか、会場内のあちこちで見かけました。

お隣の桐生市に本社のある、自動車用電装品のサプライヤーである株式会社ミツバが電動バイクの展示をしていました。

一般の人には、ホームセンターに置いてあるホーンとか間欠ワイパーのタイマー(古いか…)などでお馴染みの会社ですね。

70年代っぽいキャンディカラーも眩い、ホンダCB750K1。

2本出しの強制開閉タイプのアクセルワイヤーがポイントです。

ほぼノーマルですが、よく見るとシングルシートになっていて大きなリアボックスが付いています。

これが凄かったCB750K0モンキー。

デフォルメのセンスは抜群だし、一本出しのアクセルワイヤーなどこだわりがハンパありません。

高価なんでしょね…。

管理人が昔から個人的に大好きなスズキRG250E。

端正でバランスの取れたスタイルやカラーリングなど今見てもイイですね。

ほぼノーマルを保って、とても綺麗に乗られてます。

でも販売されていた当時は、あまり街で見かけることはありませんでした…。

オーナー共々紹介されていたカワサキマッハ揃い踏み。

左からマッハ750SS(H2)、中央は500SSマッハⅢ(H1)のタンクにえぐりがあってフロントドラムブレーキ仕様の初期型。

そして右端がフロント廻りをH2と共通として前輪荷重を増やし、ウィリーしにくくさせた(!)と云われる後期型マッハⅢです。

三台ともオリジナル度高し。

早めに撤収するカワサキ650 W1軍団。

腹に響く排気音と共に一台ずつ発進して行く様は、ワイルド7を彷彿とさせました。

一応開場時間は10:00から15:00となっているのですが、滞在時間は参加者の裁量に任されているので遅れてくる人もいれば、早めに切り上げるのも自由です。

なので、去年などは午後になると数が随分と減ってしまったようですね。

今大会中、管理人が最も食いついたヤマハMR50、モノクロスサスペンションを装備した2代目の初期型です。

管理人が高校生の時初めて手にしたバイクで、カラーもこのイエローでした。

このMRにお目にかかれただけでも、このイベントに来た甲斐がありました。

深みのあるイエロー塗装は原付離れしたクオリティーで、さすがヤマハだと思うことしきり…。

フルオリジナルかつ新車のような輝きで、奇跡の一台と云えるのではないでしょうか。

これには3年ほど乗りましたが、夏休みに実家まで8時間かけて300キロの道のりを帰ったことや、車と正面衝突した(汗)等の当時の思い出が脳裏を駆け巡りました(笑)。

他にもここで紹介しきれないほどいろいろ興味深いバイクが数多くありましたが、1.5時間ほどの滞在でこの日は会場を後にしました。

しかしバイクのイベントなのに、後援には市の教育委員会なども名を連ねており、3ナイ運動華やかなりし頃に比べると隔世の感がありますね。

ここの会場やその周辺も自然豊かでゆとりがあり、何よりローカルイベントらしく縛りが少なくてまったりした感じが良かったです。

これでメーカーとかの協賛があると、さらに盛り上がったりするんでしょうが、きっと失われる良さもあるんでしょうね…。

個人的には、物販や飲食の出店がもっと多ければ、さらにお祭り感が高まるんじゃ?と思いました。

また、気が向いたら2~3年後に行ってみたいと思います。

おっと、ミリタリーネタもありました…。

足利市内の昔のおもちゃ屋さんだった所が、リサイクルショップになっていたので何気なく入ったところ…。

天井からMGCモデルガンのプラM16A1(MGC呼称M16-2)が吊るされており、3300円+税だったので思わず連れて帰ってしまいました(笑)。

店内では一見して埃まみれのジャンクにしか見えず、でもまあ20連マガジンは貴重だし部品取りにでもと思ったんですが…。

しかし帰ってからよく見ると、うっすら錆はあるものの未発火で欠品や破損もなかったので、秘蔵のパーツと組み合わせてバーンズタイプにでもしようかと…。

最近は、こんなんばっかです(笑)。

2017年05月20日

RIDEXとカタログたち Part 3

RIDEXとカタログたち Part 3です。

前口上:

「漫画コミックのRIDEXで特集されたバイクのカタログを持ってるか?」と云う趣旨で、管理人手持ちのバイクカタログをネタが枯れつつある(笑)ブログに活用しよう!と云うお手軽企画です。

なにげにこっそりと続いていました…。

Part 2はこちら。

-第4巻-

第4巻(31~40話)は、33話のヤマハRZ350、36話のスズキGT380、39話のヤマハミニGT50がヒットしました。

33話に登場のポケットロケットことRZ350。

カタログは前期型ですが劇中車は後期型のカラーリングです。

RZ350の外観は250版に比べ、フロントダブルディスク化、ダブルホーン化されています。

RZシリーズは当時大人気で、管理人がいた学生下宿にも350が1台、250が3台ぐらいあり、これが朝一斉にエンジンを掛けると駐輪場は濃霧状態でした(笑)。

36話の劇中車のGT380は前期型、カタログはフォークブーツのない後期型です。

GTサンパチは、管理人がバイクに興味を持ち始めた頃には既に旧型車になっていたので実車にはあまり馴染みがありません。

ですが「ぶっとべサンパチ!」が決め台詞の少年ジャンプで連載していた漫画の主人公の愛車になったりして。

さらに、その頃住んでいた仙台は何故かミドルクラスの2スト車が多く、ヤマハRD、カワサキKHなどと共に元気に走り回っていましたけれども…。

39話のGT50、所謂ミニトレのカタログはレジャーバイクの総合カタログですが、一応劇中車そのもののバージョンです。

ミニトレは当時大人気でした。

友人のに乗せてもらったときは、非常に伸びのあるエンジンに驚いたことを覚えています。

その頃管理人は同じくヤマハの一本サスのMR50に乗ってたんですが、格下のミニトレの方が全然速かったですね…。

-第5巻-

第5巻(41~50話)は、42話のカワサキGPZ900R、44話のホンダCB1300スーパーフォア、47話のヤマハSRX600がヒットしました。

42話の劇中車GPZ900Rは改造しまくっているので形式は分かりませんが、カタログはA6で110psバージョンです。

44話のCB1300、新しすぎてこのバイクについて語れることはナッシングです…。

劇中車とはカラーリングも細部も微妙に違いますねぇ…。

47話の劇中車SRX600は、大幅にモデファイされています。

SRXは弄るもよし、ノーマルのままでその美しいフォルムを愛でるもよし…。

Part 4に続きます。

前口上:

「漫画コミックのRIDEXで特集されたバイクのカタログを持ってるか?」と云う趣旨で、管理人手持ちのバイクカタログをネタが枯れつつある(笑)ブログに活用しよう!と云うお手軽企画です。

なにげにこっそりと続いていました…。

Part 2はこちら。

-第4巻-

第4巻(31~40話)は、33話のヤマハRZ350、36話のスズキGT380、39話のヤマハミニGT50がヒットしました。

33話に登場のポケットロケットことRZ350。

カタログは前期型ですが劇中車は後期型のカラーリングです。

RZ350の外観は250版に比べ、フロントダブルディスク化、ダブルホーン化されています。

RZシリーズは当時大人気で、管理人がいた学生下宿にも350が1台、250が3台ぐらいあり、これが朝一斉にエンジンを掛けると駐輪場は濃霧状態でした(笑)。

36話の劇中車のGT380は前期型、カタログはフォークブーツのない後期型です。

GTサンパチは、管理人がバイクに興味を持ち始めた頃には既に旧型車になっていたので実車にはあまり馴染みがありません。

ですが「ぶっとべサンパチ!」が決め台詞の少年ジャンプで連載していた漫画の主人公の愛車になったりして。

さらに、その頃住んでいた仙台は何故かミドルクラスの2スト車が多く、ヤマハRD、カワサキKHなどと共に元気に走り回っていましたけれども…。

39話のGT50、所謂ミニトレのカタログはレジャーバイクの総合カタログですが、一応劇中車そのもののバージョンです。

ミニトレは当時大人気でした。

友人のに乗せてもらったときは、非常に伸びのあるエンジンに驚いたことを覚えています。

その頃管理人は同じくヤマハの一本サスのMR50に乗ってたんですが、格下のミニトレの方が全然速かったですね…。

-第5巻-

第5巻(41~50話)は、42話のカワサキGPZ900R、44話のホンダCB1300スーパーフォア、47話のヤマハSRX600がヒットしました。

42話の劇中車GPZ900Rは改造しまくっているので形式は分かりませんが、カタログはA6で110psバージョンです。

44話のCB1300、新しすぎてこのバイクについて語れることはナッシングです…。

劇中車とはカラーリングも細部も微妙に違いますねぇ…。

47話の劇中車SRX600は、大幅にモデファイされています。

SRXは弄るもよし、ノーマルのままでその美しいフォルムを愛でるもよし…。

Part 4に続きます。

2017年03月01日

RIDEXとカタログたち Part 2

RIDEXとカタログたち Part 2です。

前口上:

「漫画コミックのRIDEXで特集されたバイクのカタログを持ってるか?」と云う趣旨で、管理人手持ちのバイクカタログをネタが枯れつつある(笑)ブログに活用しよう!と云うお手軽企画です。

Part 1はこちら。

-第3巻-

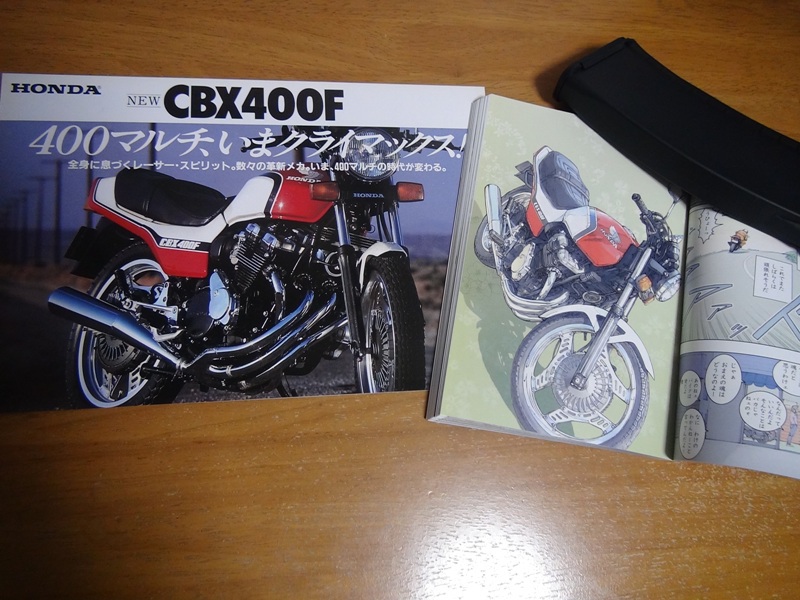

第3巻(21~30話)になるとヒット数も増え、22話のヤマハFZ750、23話のホンダCBX400F、25話のホンダCB750F、スズキGSX750E、29話のスズキGSX-R750、ヤマハFZ250フェーザーなどが引っかかりました。

22話のFZ750ですが、特に意識したこともないバイクで、「そう云えばあったよね…」ぐらいの認識しかありません。

バイクエンジンでは、世界初の5バルブってのが売りらしいですね。

所謂ジェネシスエンジンですが、今まで単純に5バルブエンジンのシリーズだと思っていたんですけど、例えばエンジンを45°前傾にして重心を下げたり吸排気の高効率化を図るようなコンセプトの事だったんですね。

今回初めて知りました。

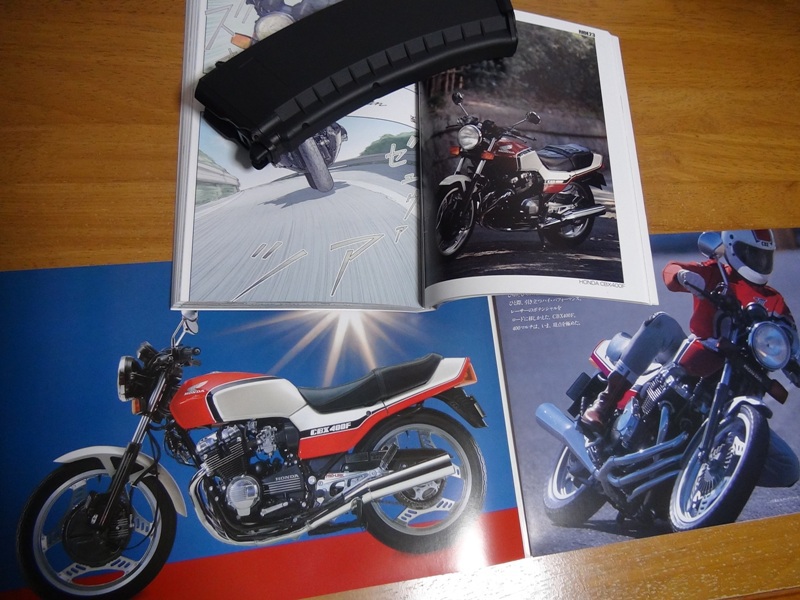

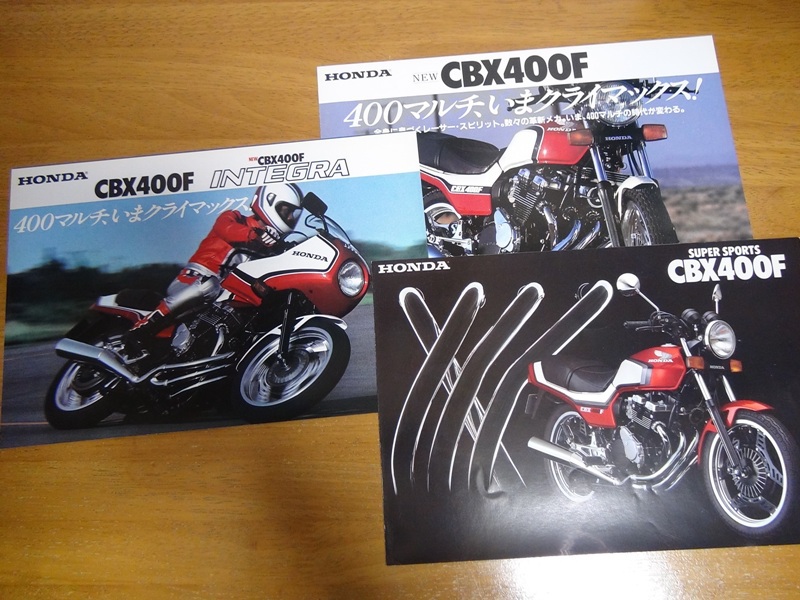

23話のCBX400Fは、登場時インラインフォー400㏄クラスの決定版として随分話題になったのを覚えています。

今でも非常に高い人気を誇り、程度の良い個体だと大台(いっせんまん!)を超えるらしいですね…。

クラス最後発だけあり、コンパクトでスタイリッシュ、造りも良かったです。

もちろん性能も申し分ありません。(乗ったことないけど…)

管理人には、洗練された優等生バイクと云うイメージがあります。

ハーフカウルの付いたインテグラや黒コムスターの後期型のカタログもありました。

25話のCB750FとGSX750Eは70年代の末に相次いでデビューした同期ともいえるバイクです。

スペックも似通っているので、良きライバルと云える関係じゃないでしょうか。

GSX750Eについては特に語れることはありませんが、CB750Fにはちょっとした思い出が…。

CB750FZが登場した当時(1979年)高校生だった管理人は、杜の都仙台に住んでおりました。

当時全国で6ヵ所あったホンダ支店直営のSR(ショールーム)が仙台にもあり、そこにはホンダが発売している車やバイクが所狭しと並べられていた訳です。

1Fが車、2Fがバイクで埋め尽くされた愛宕大橋に近いその建物は、最新型のホンダ車を自由に触れることができる、好奇心旺盛な高校生にとって夢のような空間でした…。

ブルーメタに輝くFZも早速展示され、強烈な存在感に目を見張りましたが、今見てもその鮮烈な印象は一ミリも揺らいでいません。

そして管理人は、そこに展示されていたCB750KやFで、大型車のセンタースタンド掛けをマスターしたのでした(爆)。

カタログは、ほかにFB、F2Cインテグラと超オッサンくさい風格のあるKZとKAのカタログもありました。

29話のスズキGSX-R750とヤマハFZ250フェーザーですが、この2台持ちの人の物語です。

フェーザーは250ccで4気筒ですが、80年代の中頃はクォーターの4気筒なんて普通にありましたね。

初代となるGSX-R750も80年代の中頃デビューです。

油冷エンジンを採用し、当時の750クラスでは最軽量を誇りました。

耐久レーサーライクな武骨なスタイルが今見てもカッコいいです。

初代250ガンマの兄貴分って感じですね。

Part 3に続きます。

前口上:

「漫画コミックのRIDEXで特集されたバイクのカタログを持ってるか?」と云う趣旨で、管理人手持ちのバイクカタログをネタが枯れつつある(笑)ブログに活用しよう!と云うお手軽企画です。

Part 1はこちら。

-第3巻-

第3巻(21~30話)になるとヒット数も増え、22話のヤマハFZ750、23話のホンダCBX400F、25話のホンダCB750F、スズキGSX750E、29話のスズキGSX-R750、ヤマハFZ250フェーザーなどが引っかかりました。

22話のFZ750ですが、特に意識したこともないバイクで、「そう云えばあったよね…」ぐらいの認識しかありません。

バイクエンジンでは、世界初の5バルブってのが売りらしいですね。

所謂ジェネシスエンジンですが、今まで単純に5バルブエンジンのシリーズだと思っていたんですけど、例えばエンジンを45°前傾にして重心を下げたり吸排気の高効率化を図るようなコンセプトの事だったんですね。

今回初めて知りました。

23話のCBX400Fは、登場時インラインフォー400㏄クラスの決定版として随分話題になったのを覚えています。

今でも非常に高い人気を誇り、程度の良い個体だと大台(いっせんまん!)を超えるらしいですね…。

クラス最後発だけあり、コンパクトでスタイリッシュ、造りも良かったです。

もちろん性能も申し分ありません。(乗ったことないけど…)

管理人には、洗練された優等生バイクと云うイメージがあります。

ハーフカウルの付いたインテグラや黒コムスターの後期型のカタログもありました。

25話のCB750FとGSX750Eは70年代の末に相次いでデビューした同期ともいえるバイクです。

スペックも似通っているので、良きライバルと云える関係じゃないでしょうか。

GSX750Eについては特に語れることはありませんが、CB750Fにはちょっとした思い出が…。

CB750FZが登場した当時(1979年)高校生だった管理人は、杜の都仙台に住んでおりました。

当時全国で6ヵ所あったホンダ支店直営のSR(ショールーム)が仙台にもあり、そこにはホンダが発売している車やバイクが所狭しと並べられていた訳です。

1Fが車、2Fがバイクで埋め尽くされた愛宕大橋に近いその建物は、最新型のホンダ車を自由に触れることができる、好奇心旺盛な高校生にとって夢のような空間でした…。

ブルーメタに輝くFZも早速展示され、強烈な存在感に目を見張りましたが、今見てもその鮮烈な印象は一ミリも揺らいでいません。

そして管理人は、そこに展示されていたCB750KやFで、大型車のセンタースタンド掛けをマスターしたのでした(爆)。

カタログは、ほかにFB、F2Cインテグラと

29話のスズキGSX-R750とヤマハFZ250フェーザーですが、この2台持ちの人の物語です。

フェーザーは250ccで4気筒ですが、80年代の中頃はクォーターの4気筒なんて普通にありましたね。

初代となるGSX-R750も80年代の中頃デビューです。

油冷エンジンを採用し、当時の750クラスでは最軽量を誇りました。

耐久レーサーライクな武骨なスタイルが今見てもカッコいいです。

初代250ガンマの兄貴分って感じですね。

Part 3に続きます。

2017年02月01日

RIDEXとカタログたち Part 1

RIDEXとカタログたち Part 1です。

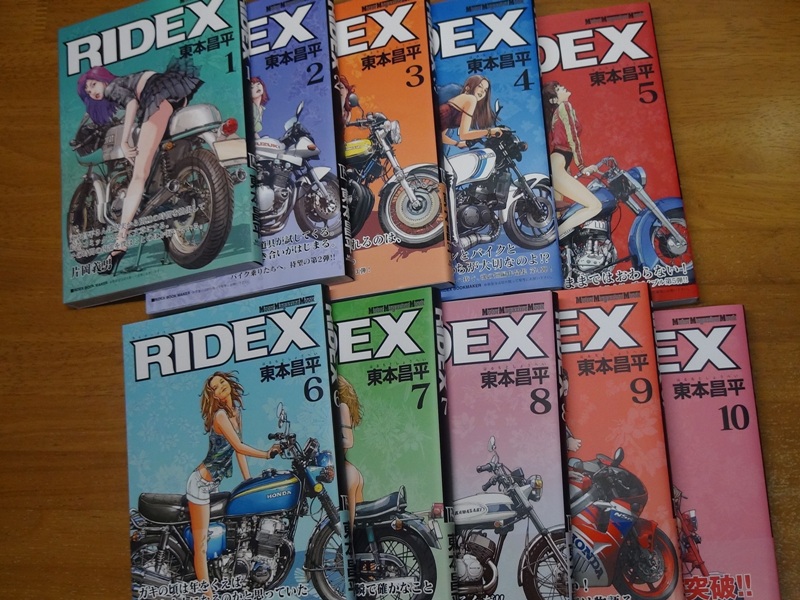

100号をもって終了してしまったモーターマガジン社からリリースされていたバイク雑誌RIDE。

漫画家の東本昌平(はるもとしょうへい)氏によって描かれた、RIDE誌上で特集されたバイクを主題に描かれた巻頭の漫画は、たいそう読み応えがありました。

大判サイズによるド迫力と緻密な作画、毎回読み切りのストーリーですが、一話一話バイクに絡む魅力的なシチュエーションや人生模様が展開します。

ですが、あくまで主人公は人間で、一話で終わってしまうのが勿体ないような物語や登場人物も数知れず、スピンオフ連載が出来そうな素敵なストーリーが沢山ありました。

悪党が一人も登場しないと云うのも良いですね(笑)。

この漫画が昨今のリターンライダーの増加に一役買っていることは間違いありません。

雑誌の方は場所を取る為、買った事はありませんが(スイマセン…)RIDEXと銘打たれた単行本の方は発売の度に書店に駆け込んでいました。

毎号エロ爽やかな、おねいさんの表紙が目印ですが、第1巻の初版が2008年11月発行なので、もう8年にもなるんですね。

今の所第10巻まで出ていますが、もう一巻ぐらい出るのでしょうか。

おっと、出ました第11巻…。

漫画の方は、今後オートバイ誌に付録として掲載されていくようですねぇ。

当記事の趣旨としては、「RIDEXで特集されたバイクのカタログを持ってるか?」と云うことで、管理人手持ちのバイクカタログをネタが枯れつつある(笑)ブログに活用しよう!と云うお手軽企画です。

で、ミリタリーは?の問いには、写真の片隅にシレッとトイガンを置いたりしますので、それで勘弁してください…(爆)。

下の画像が手持ちのバイクカタログで、主に70年代末から90年代中頃までのバイクに勤しんでいた頃に集めたものです。

RIDEXでも、その時代のバイクが取り上げられることが多いのでそれなりにヒットするかな…と考えています。

では、まずは第1巻から。

-第1巻-

第1巻(1~10話)は、しょっぱなからあまりヒットせず、2話に登場するカワサキGPZ900Rだけでした。

手持ちの900ニンジャのカタログは、左上が国内A6、その下が欧州A6(110ps版)と右が国内A9の計3種ありました。

そのうち国内A9のカタログと劇中車がマッチした模様…。

GPZ900Rに関しては、年式とか詳しくなかったんですが一生懸命調べました…。

-第2巻-

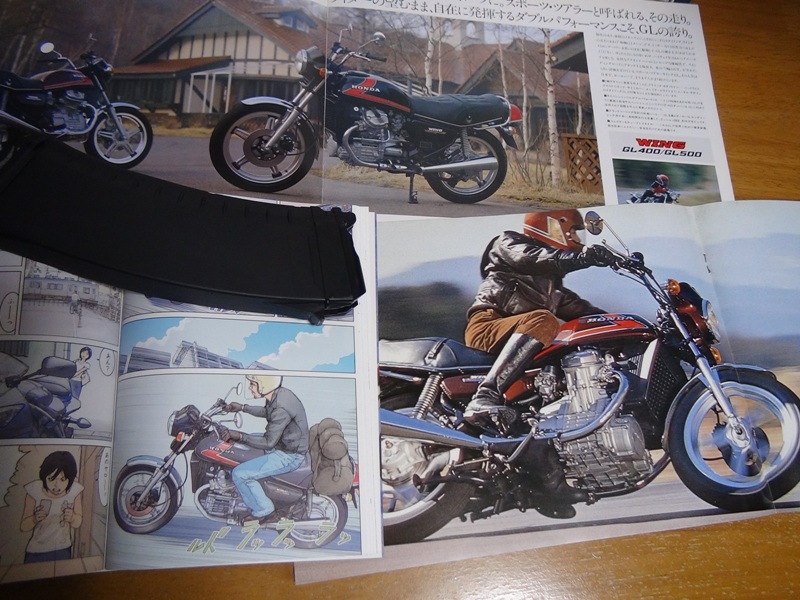

第2巻(11~20話)は、14話のヤマハVMAX、15話のホンダウイングGL400、16話のホンダNSR250Rがヒットしました。

14話に登場する劇中車のVMAXは、VMX12と呼ばれる初代のタイプです。

VMAXの事は通り一遍の知識しか無いのでウィキったんですが、デビューが1985年とのことで、そんな昔なんだ…、とちょっと驚き。

今見ても、まったく古さを感じさせない孤高の存在です…。

カタログは国内仕様なので、Vブーストはナシですね。

VMX12は、1989年夏の名古屋デザイン博でGKデザインのブースにオブジェのように展示されていたのを思い出しました…。

15話に登場するウイングGL400は、縦置きのOHV4バルブ水冷80°Vツインというホンダらしい凝りまくったエンジンのバイクでした。

そこまでして何故にVツイン?てことはさておき、のちにはこのエンジンをベースにしたターボモデル(CX500 Turbo)もリリースされました。

GL400は高校時代に友人が乗っていて、GL500に比べて一回り細かったリアタイヤを500と同サイズに変えて悦に入っていた姿を思い出します。

でも確かGL500のリアタイヤは当時のナナハンと同サイズだったので、迫力は出ましたね。

しかし、こんなおっさん臭い大人っぽいバイク、高校生が乗るもんじゃないですね…。

16話の劇中車NSR250Rは、伝説の88年式のMC18と呼ばれるタイプです。

当時、メーカーの自主規制で45psに抑えられていた最高出力は、フル加速時には別制御に切り替わって(汗)60psにも達していたという都市伝説が…。

MC18のヘッドランプを当時の愛車だったホンダXLR250RHに移植しようと思ってパーツで取り寄せたんですが、そのまま計画倒れ(爆)になった黒歴史がありました…。

Part 2に続きます。

100号をもって終了してしまったモーターマガジン社からリリースされていたバイク雑誌RIDE。

漫画家の東本昌平(はるもとしょうへい)氏によって描かれた、RIDE誌上で特集されたバイクを主題に描かれた巻頭の漫画は、たいそう読み応えがありました。

大判サイズによるド迫力と緻密な作画、毎回読み切りのストーリーですが、一話一話バイクに絡む魅力的なシチュエーションや人生模様が展開します。

ですが、あくまで主人公は人間で、一話で終わってしまうのが勿体ないような物語や登場人物も数知れず、スピンオフ連載が出来そうな素敵なストーリーが沢山ありました。

悪党が一人も登場しないと云うのも良いですね(笑)。

この漫画が昨今のリターンライダーの増加に一役買っていることは間違いありません。

雑誌の方は場所を取る為、買った事はありませんが(スイマセン…)RIDEXと銘打たれた単行本の方は発売の度に書店に駆け込んでいました。

毎号エロ爽やかな、おねいさんの表紙が目印ですが、第1巻の初版が2008年11月発行なので、もう8年にもなるんですね。

今の所第10巻まで出ていますが、もう一巻ぐらい出るのでしょうか。

おっと、出ました第11巻…。

漫画の方は、今後オートバイ誌に付録として掲載されていくようですねぇ。

当記事の趣旨としては、「RIDEXで特集されたバイクのカタログを持ってるか?」と云うことで、管理人手持ちのバイクカタログをネタが枯れつつある(笑)ブログに活用しよう!と云うお手軽企画です。

で、ミリタリーは?の問いには、写真の片隅にシレッとトイガンを置いたりしますので、それで勘弁してください…(爆)。

下の画像が手持ちのバイクカタログで、主に70年代末から90年代中頃までのバイクに勤しんでいた頃に集めたものです。

RIDEXでも、その時代のバイクが取り上げられることが多いのでそれなりにヒットするかな…と考えています。

では、まずは第1巻から。

-第1巻-

第1巻(1~10話)は、しょっぱなからあまりヒットせず、2話に登場するカワサキGPZ900Rだけでした。

手持ちの900ニンジャのカタログは、左上が国内A6、その下が欧州A6(110ps版)と右が国内A9の計3種ありました。

そのうち国内A9のカタログと劇中車がマッチした模様…。

GPZ900Rに関しては、年式とか詳しくなかったんですが一生懸命調べました…。

-第2巻-

第2巻(11~20話)は、14話のヤマハVMAX、15話のホンダウイングGL400、16話のホンダNSR250Rがヒットしました。

14話に登場する劇中車のVMAXは、VMX12と呼ばれる初代のタイプです。

VMAXの事は通り一遍の知識しか無いのでウィキったんですが、デビューが1985年とのことで、そんな昔なんだ…、とちょっと驚き。

今見ても、まったく古さを感じさせない孤高の存在です…。

カタログは国内仕様なので、Vブーストはナシですね。

VMX12は、1989年夏の名古屋デザイン博でGKデザインのブースにオブジェのように展示されていたのを思い出しました…。

15話に登場するウイングGL400は、縦置きのOHV4バルブ水冷80°Vツインというホンダらしい凝りまくったエンジンのバイクでした。

そこまでして何故にVツイン?てことはさておき、のちにはこのエンジンをベースにしたターボモデル(CX500 Turbo)もリリースされました。

GL400は高校時代に友人が乗っていて、GL500に比べて一回り細かったリアタイヤを500と同サイズに変えて悦に入っていた姿を思い出します。

でも確かGL500のリアタイヤは当時のナナハンと同サイズだったので、迫力は出ましたね。

しかし、こんな

16話の劇中車NSR250Rは、伝説の88年式のMC18と呼ばれるタイプです。

当時、メーカーの自主規制で45psに抑えられていた最高出力は、フル加速時には別制御に切り替わって(汗)60psにも達していたという都市伝説が…。

MC18のヘッドランプを当時の愛車だったホンダXLR250RHに移植しようと思ってパーツで取り寄せたんですが、そのまま計画倒れ(爆)になった黒歴史がありました…。

Part 2に続きます。

2013年05月18日

昔乗ってました ホンダXLR250R(タミヤ 1/35)

久しぶりの昔乗ってましたシリーズ、今回は貴族(独身)だった頃の甘酸っぱい思い出がいっぱい詰まった(爆)バイクです。

1987年に発売されたホンダのトレール車、XLR250Rの最初期型で、正式には最後にHが付きます。

これは良いバイクでした。

このバイクの先々代にあたるXL250Rにも乗っていたのですが、比べると10キロ以上軽い車重とRFVCエンジンによりひと廻りトルクフルでしたね。

ひとつ高いギヤでストトトッ…ってイケちゃう感じで。

サスもしなやかでストロークも長く林道程度だったら十分でした。

オフ性能は抜群なのにカタログは意識して土臭さを排除した感じです。

発売当初から目を付けていた私に同僚の友人から買わない?とオファーがあり確か20数万円で購入した記憶があります。

来た当初はモトクロスタイヤが付いていました。

荒々しいブロックパターンがカッコ良かったんですが流石に公道では危ないのでもうちょっとオンロード寄りのタイヤに替えました。

未だナンバーが付いてませんがアパート横の田んぼで試乗(笑)。

20数年後の現在、この場所は某モールになってます。

このバイクにはバッテリーが無くエンジンをかけるとジェネレーターが12Vの発電をするようになってます。

2~3カ月に一度の林道ツーリングにしか乗らなかった為、バッテリー上がりが無くて助かりました。

リヤブレーキも初期型はドラムですが、これはこれですっ転んでも壊れるところが無くて良かったかと。

全てにおいてシンプルさが持ち味でした。

高性能な最近のドライサンプのオフロード車って転倒してオイルラインが破れたらどうするの?って余計な心配をしてしまいます。

北は北海道(2回行きました)南は四国まで、関東近辺の林道も良く走り回りました。

トラブルは全くなく転倒しても壊れないし、スタイリングもカラーリングも最高!

本当に名車だったと思います。

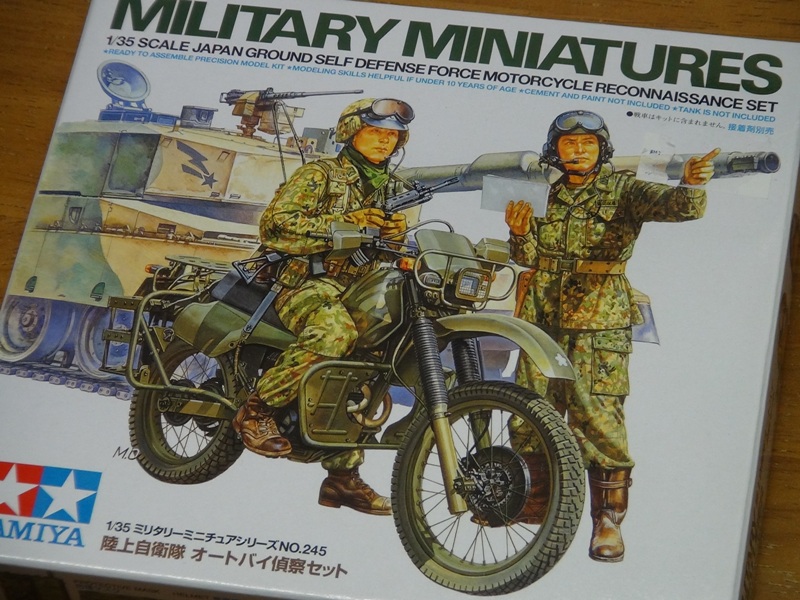

こんなタフなところが買われたのか陸上自衛隊の偵察用オートバイ(通称オート)に採用されました。

随分長い間使われていますが段々とカワサキのKLX250に置き換わっている模様です。

XLR250Rのオートは現在朝霞のりっくんランド(陸自広報センター)に展示されていて跨ることも可能です。

タミヤも目敏く1/35のMMシリーズで「陸上自衛隊 オートバイ偵察セット」としてモデルアップしています。

タミヤから発売された時、ビビッと来ました(笑)。

それから幾年月、遂に完成に漕ぎ付けました。

結構長い間完成を夢見てたので感慨もひとしおですね。

オートの装備をカッターで削りつつ、リヤウインカー、テールランプ、シート後ろの小物入れバッグを追加しました。

カラーリングはノーマルではなくて乗っていた個体に準じています。

1/35と云えども妥協のない再現度には「タミヤすごすぎてワロタ」状態でした。

本当にイメージするXLRそのままです。

でも細かい作業は苦手なので造るのはめっちゃ大変でしたけど…。

すごい昔に造ったニチモ1/35ケーニクスティーガーとの比較。

ティーガーの大きさが理解していただけるでしょうか(笑)。

XLRは9年ほど散々乗りまわしてウン万円で知り合いに引き取られて行きました。

引き取られていく時、後ろから自分が乗っていたXLRの排気音を初めて聞いたんですが、えらく抜けの良いナイスサウンドだったので驚きました。

初期型は騒音規制がまだ緩くノーマルでも抜けの良いマフラーだったようです。

所有している間中そんなにありがたいバイクだったとは全然知りませんでした。

1987年に発売されたホンダのトレール車、XLR250Rの最初期型で、正式には最後にHが付きます。

これは良いバイクでした。

このバイクの先々代にあたるXL250Rにも乗っていたのですが、比べると10キロ以上軽い車重とRFVCエンジンによりひと廻りトルクフルでしたね。

ひとつ高いギヤでストトトッ…ってイケちゃう感じで。

サスもしなやかでストロークも長く林道程度だったら十分でした。

オフ性能は抜群なのにカタログは意識して土臭さを排除した感じです。

発売当初から目を付けていた私に同僚の友人から買わない?とオファーがあり確か20数万円で購入した記憶があります。

来た当初はモトクロスタイヤが付いていました。

荒々しいブロックパターンがカッコ良かったんですが流石に公道では危ないのでもうちょっとオンロード寄りのタイヤに替えました。

未だナンバーが付いてませんがアパート横の田んぼで試乗(笑)。

20数年後の現在、この場所は某モールになってます。

このバイクにはバッテリーが無くエンジンをかけるとジェネレーターが12Vの発電をするようになってます。

2~3カ月に一度の林道ツーリングにしか乗らなかった為、バッテリー上がりが無くて助かりました。

リヤブレーキも初期型はドラムですが、これはこれですっ転んでも壊れるところが無くて良かったかと。

全てにおいてシンプルさが持ち味でした。

高性能な最近のドライサンプのオフロード車って転倒してオイルラインが破れたらどうするの?って余計な心配をしてしまいます。

北は北海道(2回行きました)南は四国まで、関東近辺の林道も良く走り回りました。

トラブルは全くなく転倒しても壊れないし、スタイリングもカラーリングも最高!

本当に名車だったと思います。

こんなタフなところが買われたのか陸上自衛隊の偵察用オートバイ(通称オート)に採用されました。

随分長い間使われていますが段々とカワサキのKLX250に置き換わっている模様です。

XLR250Rのオートは現在朝霞のりっくんランド(陸自広報センター)に展示されていて跨ることも可能です。

タミヤも目敏く1/35のMMシリーズで「陸上自衛隊 オートバイ偵察セット」としてモデルアップしています。

タミヤから発売された時、ビビッと来ました(笑)。

それから幾年月、遂に完成に漕ぎ付けました。

結構長い間完成を夢見てたので感慨もひとしおですね。

オートの装備をカッターで削りつつ、リヤウインカー、テールランプ、シート後ろの小物入れバッグを追加しました。

カラーリングはノーマルではなくて乗っていた個体に準じています。

1/35と云えども妥協のない再現度には「タミヤすごすぎてワロタ」状態でした。

本当にイメージするXLRそのままです。

でも細かい作業は苦手なので造るのはめっちゃ大変でしたけど…。

すごい昔に造ったニチモ1/35ケーニクスティーガーとの比較。

ティーガーの大きさが理解していただけるでしょうか(笑)。

XLRは9年ほど散々乗りまわしてウン万円で知り合いに引き取られて行きました。

引き取られていく時、後ろから自分が乗っていたXLRの排気音を初めて聞いたんですが、えらく抜けの良いナイスサウンドだったので驚きました。

初期型は騒音規制がまだ緩くノーマルでも抜けの良いマフラーだったようです。

所有している間中そんなにありがたいバイクだったとは全然知りませんでした。

2012年10月12日

バイクカタログ人物伝 スズキ2

実はまだやってました、スズキカタログ人物伝、第二弾です。

第一弾はこちら。

カワサキにはこの手のバイクが無いので人物伝もこれで最終回を迎えました。(お疲れっス>自分)

まずは、さんまさんとハイです。トコロさんと同じく昔からキャラが変わらない方です。

ハイも発売年不詳です。

しかも私には理解不能なデザインです(バッサリ)。

ラブとマイケルジャクソンさんです。

てっきり本カタログを持ってると思ったんですが、あったのはペラもんのカタログだけでした。

ラブの発売は確か1980年頃です。マイケルはハタチ前半ですね。

アルバム、オフ・ザ・ウォール発売後でしたが日本ではまだそれ程知名度が高くない頃です。

2年後のアルバム、スリラー発表後だったらギャラが高騰して起用出来なかったでしょうね。

そんなラブですがフジミ模型の1/10で人知れずモデル化されているのがニクイですね(笑)。

スズキのファミリーバイクと言えば森昌子さんを真っ先にイメージします。

花の中三トリオで一番地味なイメージでしたがそこが業界で最も地味なスズキに気に入られたのかも。

バイクは1978年発売のユーディーミニです。昌子さんは当時ハタチ前後ですね。

それにしては今とあまりイメージが変わらないです。

しかしスズキのファミリーバイクは、ググっても情報が少なくて往生します。

ユーディミニは今まであまり意識した事は無かったのですがロードパルのほぼ〇パクですね。

にもかかわらずイマイの1/12で確りとモデル化されています。

ラストは蘭、1983年に発売されました。イメキャラはそのまま伊藤蘭さんです。

車名と同じ名前のキャラクターを起用するのはジェンマと同様です。

現在水谷豊さんの奥様であるランちゃんは当時アラサーです。

蘭に関しては他のスズキ車同様に捉えどころの無いデザインですね…としか云いようがありません。

スズキのファミリーバイクに関しては少々辛口になってしまいましたが、当時廻りでもスズキのスクーターに乗っている人間がほとんど居なかったので馴染みが無いんです…平にご容赦を。

第一弾はこちら。

カワサキにはこの手のバイクが無いので人物伝もこれで最終回を迎えました。(お疲れっス>自分)

まずは、さんまさんとハイです。トコロさんと同じく昔からキャラが変わらない方です。

ハイも発売年不詳です。

しかも私には理解不能なデザインです(バッサリ)。

ラブとマイケルジャクソンさんです。

てっきり本カタログを持ってると思ったんですが、あったのはペラもんのカタログだけでした。

ラブの発売は確か1980年頃です。マイケルはハタチ前半ですね。

アルバム、オフ・ザ・ウォール発売後でしたが日本ではまだそれ程知名度が高くない頃です。

2年後のアルバム、スリラー発表後だったらギャラが高騰して起用出来なかったでしょうね。

そんなラブですがフジミ模型の1/10で人知れずモデル化されているのがニクイですね(笑)。

スズキのファミリーバイクと言えば森昌子さんを真っ先にイメージします。

花の中三トリオで一番地味なイメージでしたがそこが業界で最も地味なスズキに気に入られたのかも。

バイクは1978年発売のユーディーミニです。昌子さんは当時ハタチ前後ですね。

それにしては今とあまりイメージが変わらないです。

しかしスズキのファミリーバイクは、ググっても情報が少なくて往生します。

ユーディミニは今まであまり意識した事は無かったのですがロードパルのほぼ〇パクですね。

にもかかわらずイマイの1/12で確りとモデル化されています。

ラストは蘭、1983年に発売されました。イメキャラはそのまま伊藤蘭さんです。

車名と同じ名前のキャラクターを起用するのはジェンマと同様です。

現在水谷豊さんの奥様であるランちゃんは当時アラサーです。

蘭に関しては他のスズキ車同様に捉えどころの無いデザインですね…としか云いようがありません。

スズキのファミリーバイクに関しては少々辛口になってしまいましたが、当時廻りでもスズキのスクーターに乗っている人間がほとんど居なかったので馴染みが無いんです…平にご容赦を。

2012年07月07日

バイクカタログ人物伝 スズキ1

勢いでやってる人物伝もスズキ編に突入です。

個人的な意見として70~80年代のスズキファミリーバイクの多くはデザイン的に他社の後塵を拝している印象が否めません。

そんな中で「まあまあじゃない?」…と思ってたのがジェンマシリーズです。

かのイタリア製西部劇(マカロニウエスタン)の大スター、ジュリアーノ・ジェンマの名を冠したスクーターで、50、80と125ccがありました。

ジェンマさんは当時40半ばです。長身ハンサムで日本人が好みそうな爽やかさが持ち味の俳優さんですね。現在は彫刻家としても活躍されているそうな。

写真を取る時、この素敵なスマイルに笑顔センサーが反応してカメラが勝手にシャッターを切りまくったのは言うまでもありません(笑)。

ジェンマ50はホンダ・タクトのライバルでしたが、ベスパをイメージしたスタイルはひとクラス上の高級感がありました。

カタログには折り込みでイタリアロケでの写真のベタ焼きが付いてます。

お次はアドレス50とモックン。アドレス50は1987年発売のスズキ初のメットインスクーターです。

モックンは当時二十歳過ぎでアイドルから俳優への転身を図っていた時期ですね。

アドレス50は当時のスズキにしては比較的垢抜けたデザインですが、逆に特徴が無く印象が薄いです。

1989年発売のセピアと井森美幸さんです。

イモリさんはこのすぐ後に同社の軽自動車アルトのCMにも起用されています。

イモリさんは森口博子さんなどと共にバラドルの元祖と言われています。

当時ハタチそこそこで、カタログには折り込みの全身写真があります。

初代セピアは中々のグッドルッキングでこのあたりからデザイン的に他社に見劣りしない物になって行きます。

最後は一世風靡セピアがキャラクターをやっていたラブスリーです。

ギバちゃんがセンターとってますが哀川さんは?…確認できません(汗)。

「一も二も無くラブスリー“ソイヤッ!!”」ってフレーズは覚えていますがラブスリーに関して語れる事はありません。ググっても発売年も分かりませんでした。すいません。

スズキは他社と比べてイメージキャラクターに起用しているタレントの数が少なく感じます。

まぁそれでもスズキ編の2に続く訳ですが…。

個人的な意見として70~80年代のスズキファミリーバイクの多くはデザイン的に他社の後塵を拝している印象が否めません。

そんな中で「まあまあじゃない?」…と思ってたのがジェンマシリーズです。

かのイタリア製西部劇(マカロニウエスタン)の大スター、ジュリアーノ・ジェンマの名を冠したスクーターで、50、80と125ccがありました。

ジェンマさんは当時40半ばです。長身ハンサムで日本人が好みそうな爽やかさが持ち味の俳優さんですね。現在は彫刻家としても活躍されているそうな。

写真を取る時、この素敵なスマイルに笑顔センサーが反応してカメラが勝手にシャッターを切りまくったのは言うまでもありません(笑)。

ジェンマ50はホンダ・タクトのライバルでしたが、ベスパをイメージしたスタイルはひとクラス上の高級感がありました。

カタログには折り込みでイタリアロケでの写真のベタ焼きが付いてます。

お次はアドレス50とモックン。アドレス50は1987年発売のスズキ初のメットインスクーターです。

モックンは当時二十歳過ぎでアイドルから俳優への転身を図っていた時期ですね。

アドレス50は当時のスズキにしては比較的垢抜けたデザインですが、逆に特徴が無く印象が薄いです。

1989年発売のセピアと井森美幸さんです。

イモリさんはこのすぐ後に同社の軽自動車アルトのCMにも起用されています。

イモリさんは森口博子さんなどと共にバラドルの元祖と言われています。

当時ハタチそこそこで、カタログには折り込みの全身写真があります。

初代セピアは中々のグッドルッキングでこのあたりからデザイン的に他社に見劣りしない物になって行きます。

最後は一世風靡セピアがキャラクターをやっていたラブスリーです。

ギバちゃんがセンターとってますが哀川さんは?…確認できません(汗)。

「一も二も無くラブスリー“ソイヤッ!!”」ってフレーズは覚えていますがラブスリーに関して語れる事はありません。ググっても発売年も分かりませんでした。すいません。

スズキは他社と比べてイメージキャラクターに起用しているタレントの数が少なく感じます。

まぁそれでもスズキ編の2に続く訳ですが…。

2012年06月10日

バイクカタログ人物伝 ヤマハ2

止められない止まらない…(笑)、ヤマハ編第二弾です。

第一弾はこちら。

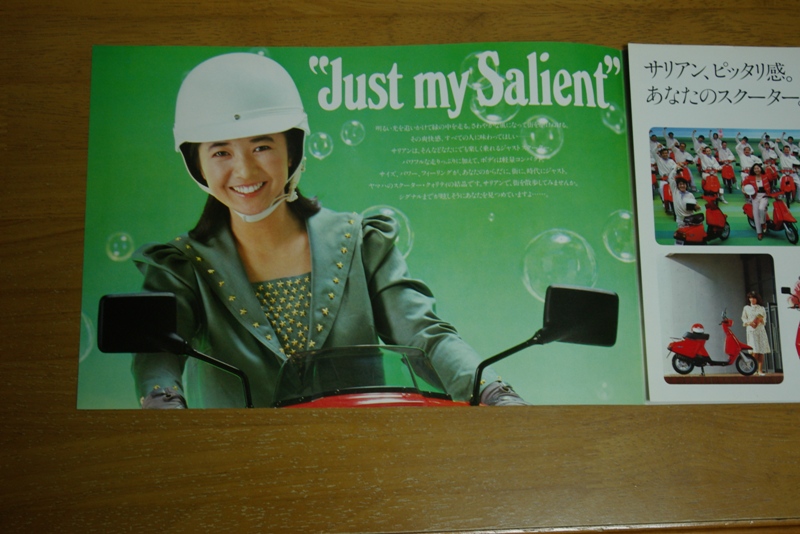

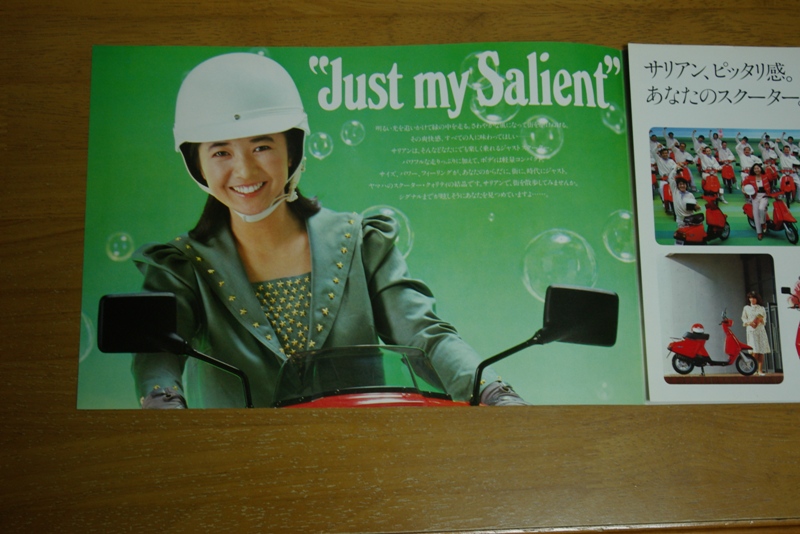

まずは宮崎美子さんとサリアン。サリアンは1982年の発売です。

中々優美なデザインで今見ても悪くありません。ベスパをモダンにしたイメージがあります。

フロントサスもボトムリンクだし乗り心地も良さそうです。

美子さんは当時20代の半ばです。現在はクイズ番組で良くお見掛けします。

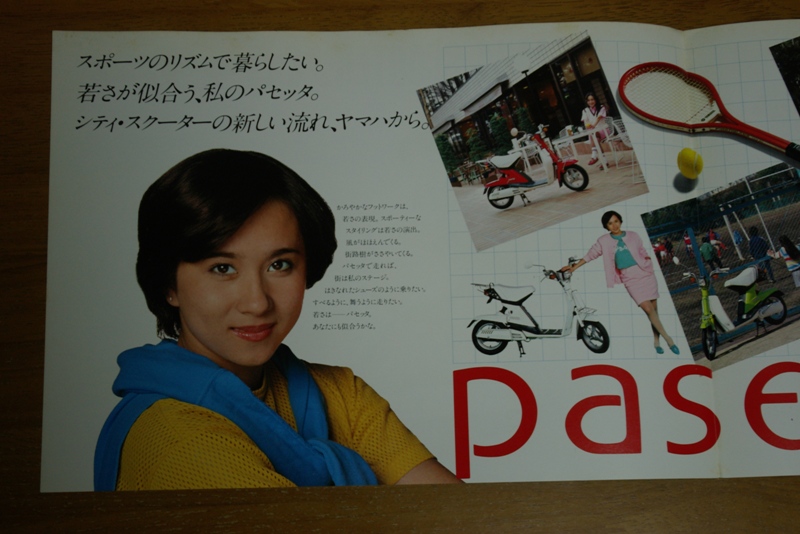

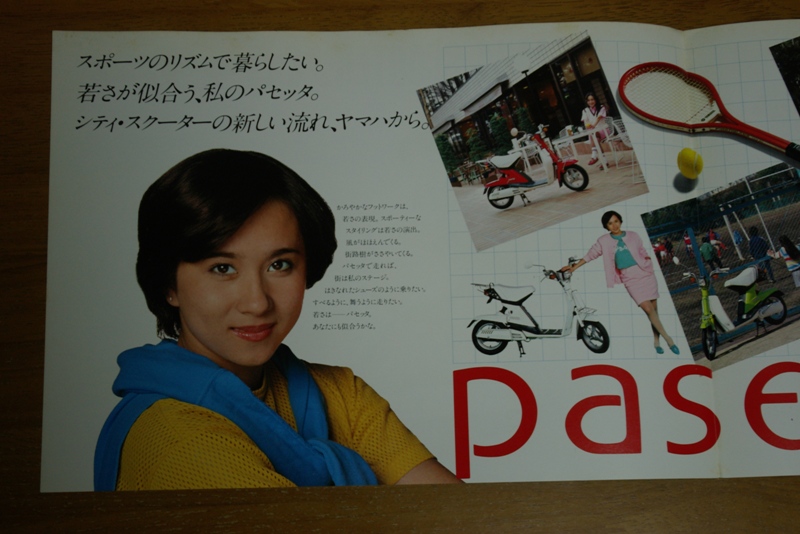

脚線美が眩しい渡辺絵美さんとパセッタ(1981年)です。

リヤサスのセンターモノショックが新鮮でした。

絵美さんは当時二十歳過ぎで、既にフィギュアスケートの世界からは引退していました。

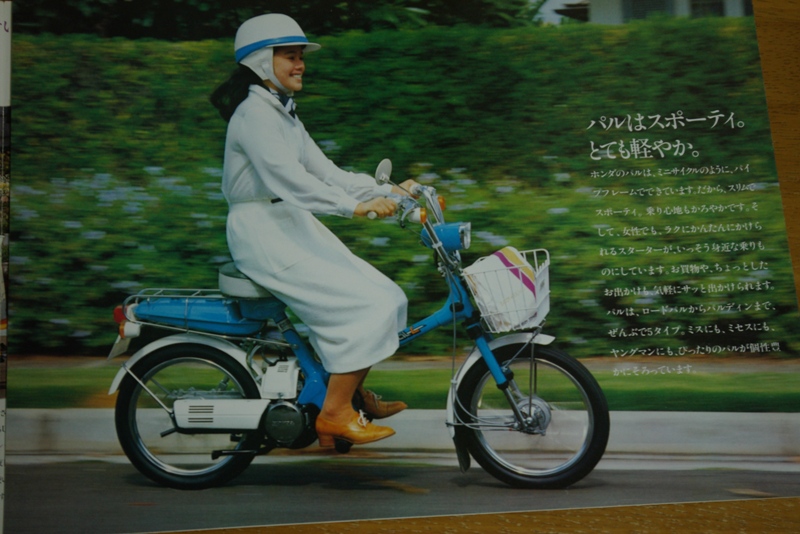

そして一世を風靡したパッソル(1977年)/パッソーラ(1978年)と八千草薫さんです。

ご存じ宝塚出身の大女優で、当時40歳なかばです。

途中から水沢アキさんがキャラクターに加わりますが、当時20歳なかばなので親子と言う設定でしょうかね。

パッソルはホンダロードパルに対するヤマハの回答で、女性がスカートのまま足を揃えて乗れるのが売りでした。カタログでもスカート姿で特徴をアピールしていますね。

スカートでもOKなんて、今では安全性の面からとてもメーカーでは推奨出来ないでしょうね。

最後はキャロット、マリック、リリック(1979年)の三姉妹と桃井かおりさんです。

この三姉妹はシャフトドライブなのがユニークでした。

かおりさんはこの当時アラサーです。

カタログではアンニュイな面は表に出さず(笑)割りと活動的な感じです。

この頃映画「もう頬づえはつかない」で主役を演じ、旬な女優さんでした。

ヤマハ編、終了です…。

バイクカタログ人物伝 スズキ1へ続きます。

第一弾はこちら。

まずは宮崎美子さんとサリアン。サリアンは1982年の発売です。

中々優美なデザインで今見ても悪くありません。ベスパをモダンにしたイメージがあります。

フロントサスもボトムリンクだし乗り心地も良さそうです。

美子さんは当時20代の半ばです。現在はクイズ番組で良くお見掛けします。

脚線美が眩しい渡辺絵美さんとパセッタ(1981年)です。

リヤサスのセンターモノショックが新鮮でした。

絵美さんは当時二十歳過ぎで、既にフィギュアスケートの世界からは引退していました。

そして一世を風靡したパッソル(1977年)/パッソーラ(1978年)と八千草薫さんです。

ご存じ宝塚出身の大女優で、当時40歳なかばです。

途中から水沢アキさんがキャラクターに加わりますが、当時20歳なかばなので親子と言う設定でしょうかね。

パッソルはホンダロードパルに対するヤマハの回答で、女性がスカートのまま足を揃えて乗れるのが売りでした。カタログでもスカート姿で特徴をアピールしていますね。

スカートでもOKなんて、今では安全性の面からとてもメーカーでは推奨出来ないでしょうね。

最後はキャロット、マリック、リリック(1979年)の三姉妹と桃井かおりさんです。

この三姉妹はシャフトドライブなのがユニークでした。

かおりさんはこの当時アラサーです。

カタログではアンニュイな面は表に出さず(笑)割りと活動的な感じです。

この頃映画「もう頬づえはつかない」で主役を演じ、旬な女優さんでした。

ヤマハ編、終了です…。

バイクカタログ人物伝 スズキ1へ続きます。

2012年05月12日

バイクカタログ人物伝 ヤマハ1

このコーナー性懲りもなく続いておりますが、今回はヤマハのカタログから。

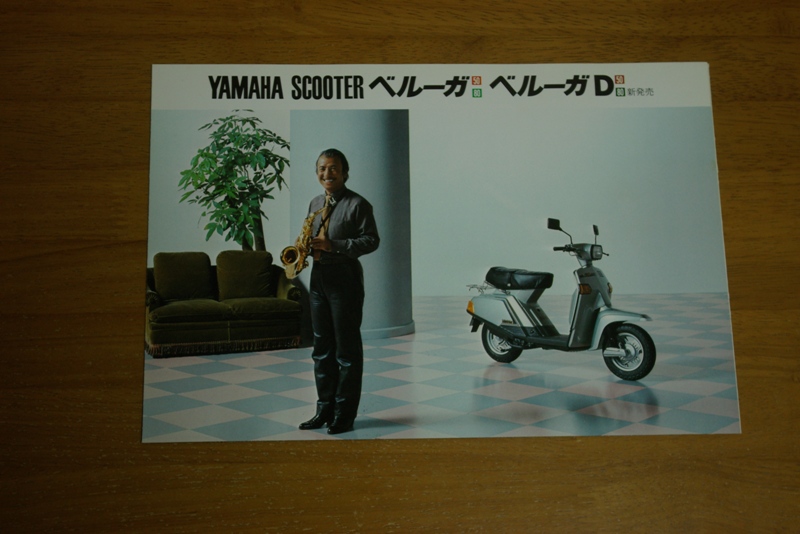

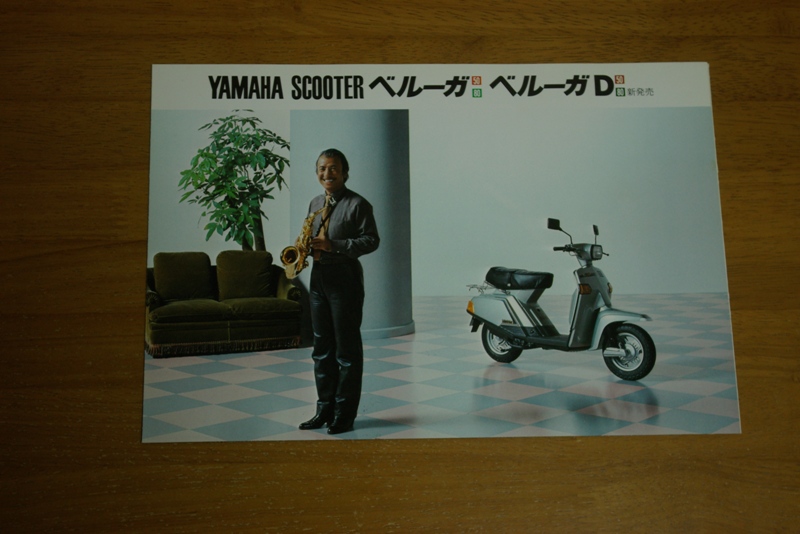

これは結構有名ですね。「いいなぁ、コレ」のタウニィと渡辺貞夫さんです。

タウニィは1979年発売で、ナベサダさんが40半ばの頃です。

ヤマハが男性向けにと強く意識して造ったソフトバイクだったと記憶しています。

ナベサダさんの飄々としたキャラクターがバイクと良くマッチしていました。

他にも、ベルーガ(1981年)というちょっと高級な原付スクーターにも起用されていました。

ナベサダさんはこの頃、フュージョンと言うジャンルを世に知らしめた名アルバム「カリフォルニアシャワー」が大ヒットしている頃で、ノリノリの時期でした。

「カリフォルニアシャワー」製作にも参加していたデイブ・グルーシンさんも登場しています。カメオ出演でしょうか。

そしてボクスン。1985年に発売された日本初のメットイン構造を持つスクーターでした。

イメージキャラクターは、ウガンダさん(当時)です。

ボクスンのボリュームあるスタイリングから起用されたのでしょうか。

ボクスンはそのボクシーな形が結構好きでした。あまり街で見かける事はありませんでしたが…。

ウガンダさんはグッチ裕三さんやモト冬樹さんなどと、ビジーフォーなるコミックバンドを組んでいましたね。

85年当時は30歳をちょっと超えたぐらいです。その後、ウガンダ・トラさんに改名されました。

残念なことに2008年に逝去されました。急だったので驚いた事を覚えています。

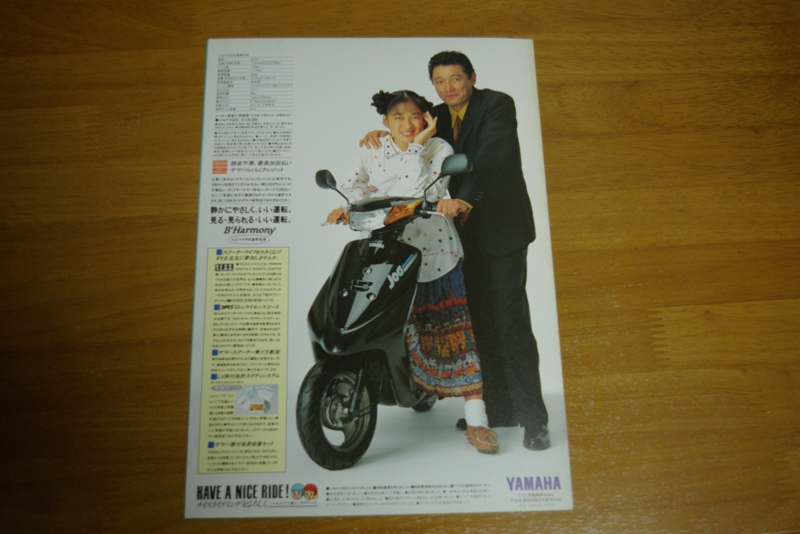

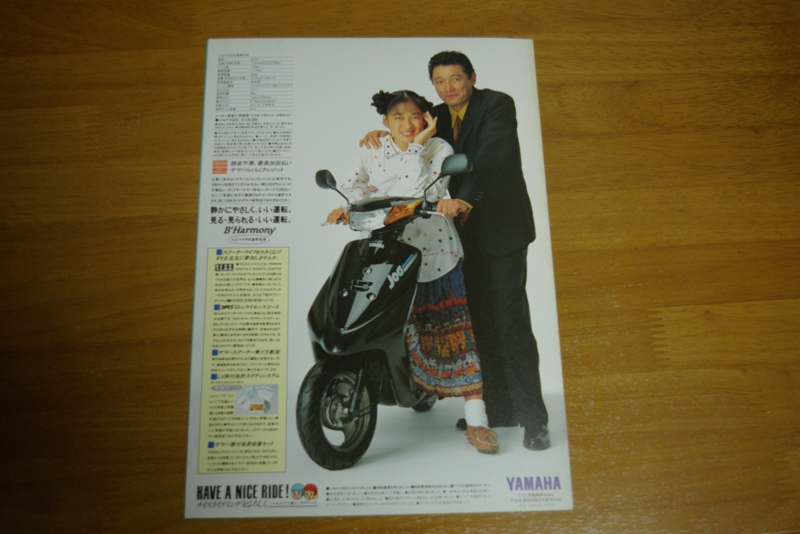

1989年JOGのBROS(ブロス)というイギリスのバンドの方々。

当初三人組だったのですが…。

一人脱退してしまったようです(笑)。

しかも、革ジャンでこのシチュエーションは限りなく危険な香りが…(汗)。

でもこの頃は男同志ってCMが普通にありましたよね(ホンダのクイントインテグラとか)。

ちなみにこのお二人は双子の兄弟だそうでご心配には及びません(爆)。

1991年頃のJOGのカタログにはショーケンが登場されています。

左の女性の方とTVCMをやっていましたね、萩原部長代理と部下という設定で。

申し訳ありませんが、この女性は誰だか分かりません。(芸能人に詳しくないのが露呈しました…汗)。

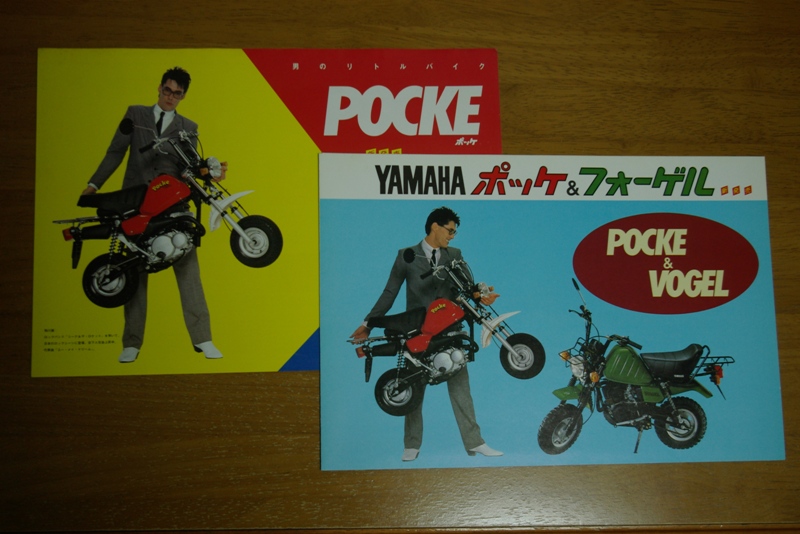

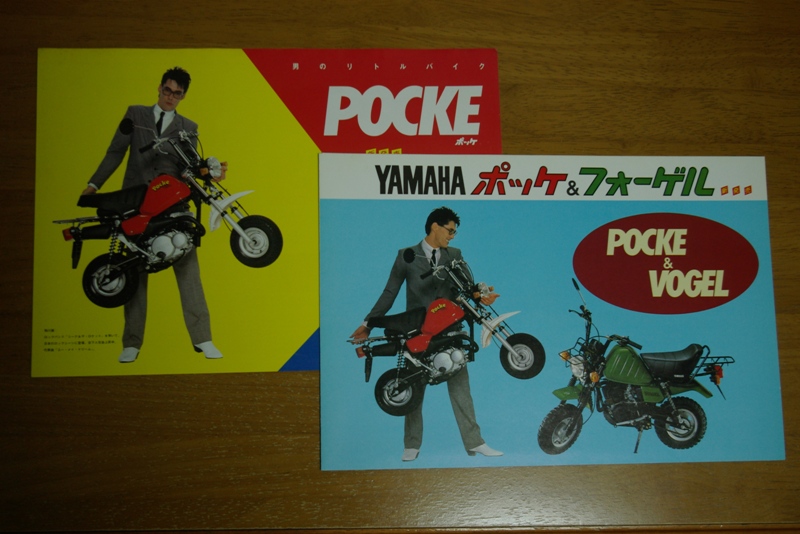

ラストは、1980年発売のポッケとフォーゲルで、キャラクターはシーナ&ザ・ロケッツの鮎川誠さんです。

鮎川さんはこの頃アラサーで、ユー・メイ・ドリームが流行っていた頃ですね。

ポッケはホンダ・モンキーの、フォーゲルはゴリラのパクリ…じゃなくて対抗車種ですが、ちょっとオフロード風味がまぶしてあるのがポイントでした。

人物伝 ヤマハ2へ続きます。

これは結構有名ですね。「いいなぁ、コレ」のタウニィと渡辺貞夫さんです。

タウニィは1979年発売で、ナベサダさんが40半ばの頃です。

ヤマハが男性向けにと強く意識して造ったソフトバイクだったと記憶しています。

ナベサダさんの飄々としたキャラクターがバイクと良くマッチしていました。

他にも、ベルーガ(1981年)というちょっと高級な原付スクーターにも起用されていました。

ナベサダさんはこの頃、フュージョンと言うジャンルを世に知らしめた名アルバム「カリフォルニアシャワー」が大ヒットしている頃で、ノリノリの時期でした。

「カリフォルニアシャワー」製作にも参加していたデイブ・グルーシンさんも登場しています。カメオ出演でしょうか。

そしてボクスン。1985年に発売された日本初のメットイン構造を持つスクーターでした。

イメージキャラクターは、ウガンダさん(当時)です。

ボクスンのボリュームあるスタイリングから起用されたのでしょうか。

ボクスンはそのボクシーな形が結構好きでした。あまり街で見かける事はありませんでしたが…。

ウガンダさんはグッチ裕三さんやモト冬樹さんなどと、ビジーフォーなるコミックバンドを組んでいましたね。

85年当時は30歳をちょっと超えたぐらいです。その後、ウガンダ・トラさんに改名されました。

残念なことに2008年に逝去されました。急だったので驚いた事を覚えています。

1989年JOGのBROS(ブロス)というイギリスのバンドの方々。

当初三人組だったのですが…。

一人脱退してしまったようです(笑)。

しかも、革ジャンでこのシチュエーションは限りなく危険な香りが…(汗)。

でもこの頃は男同志ってCMが普通にありましたよね(ホンダのクイントインテグラとか)。

ちなみにこのお二人は双子の兄弟だそうでご心配には及びません(爆)。

1991年頃のJOGのカタログにはショーケンが登場されています。

左の女性の方とTVCMをやっていましたね、萩原部長代理と部下という設定で。

申し訳ありませんが、この女性は誰だか分かりません。(芸能人に詳しくないのが露呈しました…汗)。

ラストは、1980年発売のポッケとフォーゲルで、キャラクターはシーナ&ザ・ロケッツの鮎川誠さんです。

鮎川さんはこの頃アラサーで、ユー・メイ・ドリームが流行っていた頃ですね。

ポッケはホンダ・モンキーの、フォーゲルはゴリラのパクリ…じゃなくて対抗車種ですが、ちょっとオフロード風味がまぶしてあるのがポイントでした。

人物伝 ヤマハ2へ続きます。

2012年04月28日

バイクカタログ人物伝 ホンダ3

忘れた頃に…ホンダ編第三弾です。

第二弾はこちら。

ホンダはファミリーバイクにも外人さんを多く起用していたので集めてみました。

まずは初代タクトです。ピーター・フォンダさんがイメージキャラクターでした。

原付クラスで初の本格スクーターと銘打って発売されたのが1980年でした。

しかし私は“元祖”はヤマハパッソル/パッソーラで、タクトはそれを洗練させた“本家”に当るのではないかと見ています(笑)。

ピーターさんは結構長期間タクトのカタログに登場されています。当時年の頃40ぐらいと思われます。

お次、初代リードです。イメージキャラクターを務めたのはプロテニスプレーヤーのビョルン・ボルグさんでした。

初代リード(1982年発売)は、大柄な車体でパワーもあり快適な乗り心地でしたね。

また、豪華装備でも従来の原付スクーターとは一線を画していました。

イメージキャラクターへの起用は、当時現役バリバリのボルクさんの力強さにあやかったというところでしょうか。

この一年後に突然現役を引退されますが、この頃は20歳半ばです。

少し新し目ですが、メットインスーパーディオとニュー・キッズ・オン・ザ・ブロック。

特に語れる事はありません(爆)が、ニュー・キッズの前身のバンドの時に極大射程の主役を演じてたマーク・ウォルバーグがいたそうですね。

何故か右下のロゴが後から貼ったステッカーです。

ラストはフライングドクターこと元F1ドライバー、ジョナサン・パーマーさんとリードの上級バージョン、リーダー(1983年)です。

ジョナサンさんは当時ラルトホンダでヨーロッパF2選手権に参戦していた時期なので、その縁でしょうね。

以上ホンダの項、終わり。

バイクカタログ人物伝 ヤマハ1へ続きます。

第二弾はこちら。

ホンダはファミリーバイクにも外人さんを多く起用していたので集めてみました。

まずは初代タクトです。ピーター・フォンダさんがイメージキャラクターでした。

原付クラスで初の本格スクーターと銘打って発売されたのが1980年でした。

しかし私は“元祖”はヤマハパッソル/パッソーラで、タクトはそれを洗練させた“本家”に当るのではないかと見ています(笑)。

ピーターさんは結構長期間タクトのカタログに登場されています。当時年の頃40ぐらいと思われます。

お次、初代リードです。イメージキャラクターを務めたのはプロテニスプレーヤーのビョルン・ボルグさんでした。

初代リード(1982年発売)は、大柄な車体でパワーもあり快適な乗り心地でしたね。

また、豪華装備でも従来の原付スクーターとは一線を画していました。

イメージキャラクターへの起用は、当時現役バリバリのボルクさんの力強さにあやかったというところでしょうか。

この一年後に突然現役を引退されますが、この頃は20歳半ばです。

少し新し目ですが、メットインスーパーディオとニュー・キッズ・オン・ザ・ブロック。

特に語れる事はありません(爆)が、ニュー・キッズの前身のバンドの時に極大射程の主役を演じてたマーク・ウォルバーグがいたそうですね。

何故か右下のロゴが後から貼ったステッカーです。

ラストはフライングドクターこと元F1ドライバー、ジョナサン・パーマーさんとリードの上級バージョン、リーダー(1983年)です。

ジョナサンさんは当時ラルトホンダでヨーロッパF2選手権に参戦していた時期なので、その縁でしょうね。

以上ホンダの項、終わり。

バイクカタログ人物伝 ヤマハ1へ続きます。

2012年04月07日

バイクカタログ人物伝 ホンダ2

まさかの第二弾です。

第一弾に続き大竹しのぶさんで、こんどはロードパルです。

こうして見るとしのぶさんは特定の車種ではなく、複数のホンダファミリーバイクのイメージキャラクターだったんですね。

左上のロードパルSの時は、ちょっとふくよかな感じです。

颯爽とライディングするしのぶさん。(あれっ、違うかな…)

ロードパルSは当時友人からほぼ新車をタダで貰ったのですが、あまりのパワーの無さに1ヶ月で手放した思い出があります。

カレン(1979年発売)にも登場されています。

ん?カレンって車、トヨタにもあったよーな…。

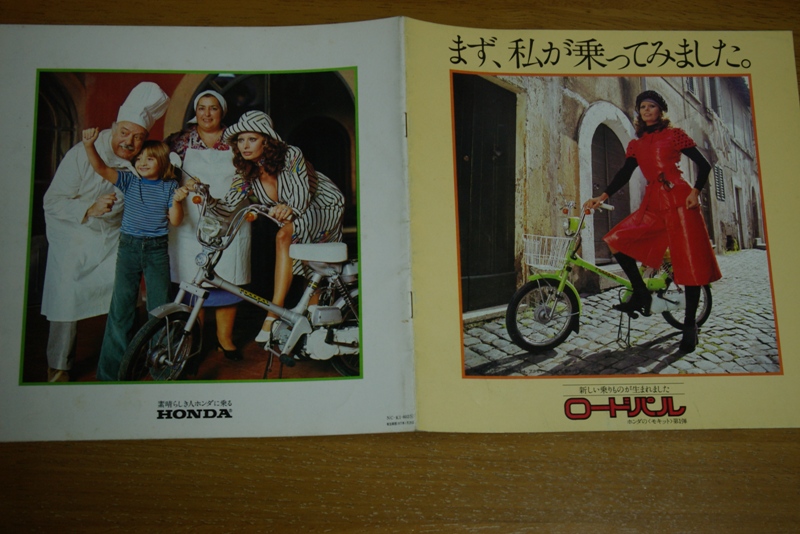

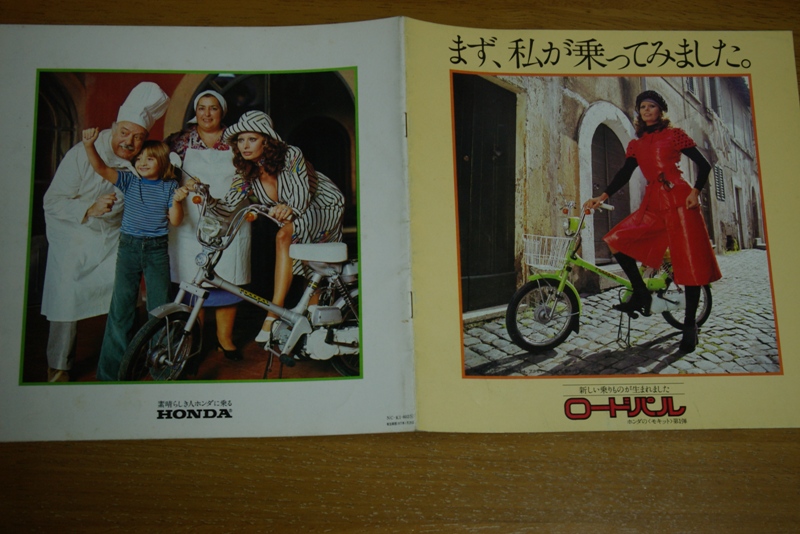

そしてロードパルと言えば“ラッタッタ~”のソフィア・ローレンさんです。

このカタログ、ちょっとしたソフィアさんの写真集です。

初代ロードパルの発売が1976年で、当時ソフィアさんはアラフォーだったと思われます。

四年ほど前に、スマスマの1コーナーのビストロスマップに出演されましたね。

最後は、所ジョージさんです。

トコロさんは昔からキャラクターが変わらないのが良いですね。

トコロさん、ブレてない…(笑)。

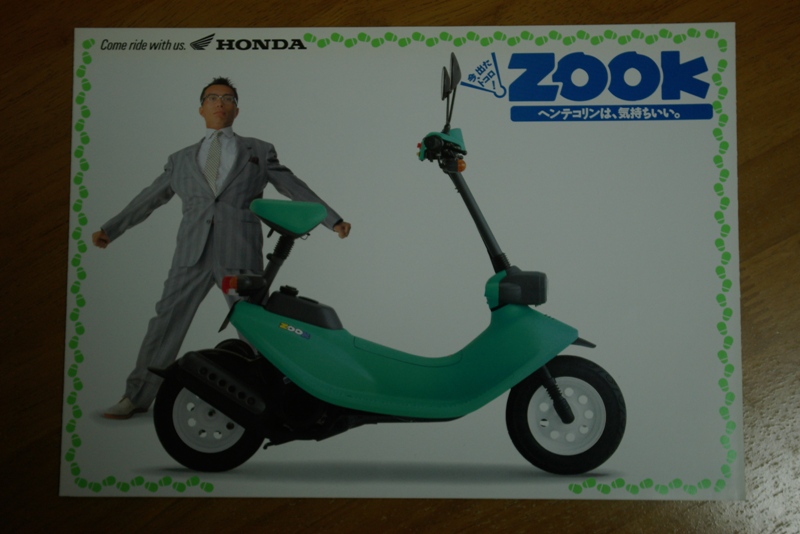

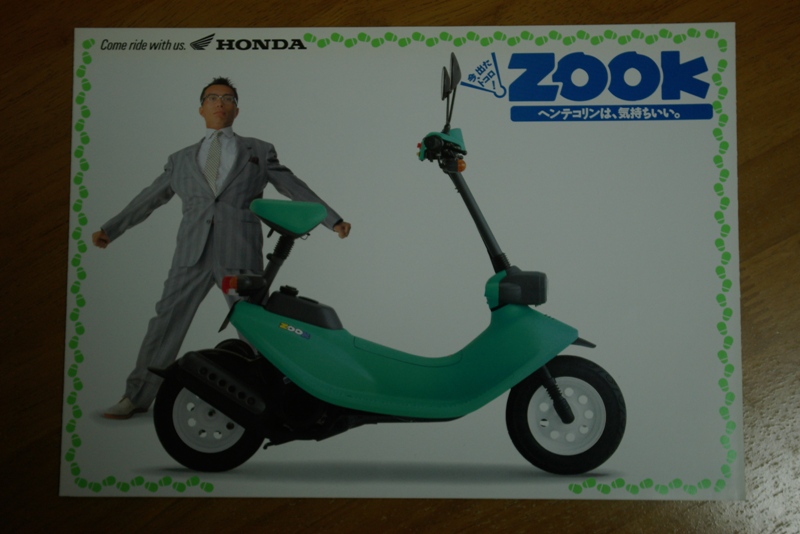

バイクはちょっとあたらし目のズーク(1990年発売)です。

エントリークラスのスクーターですが、デザインが良いので貧乏臭くないのは見事。

ちょっと前のホンダに良くあった「床の間に飾っておきたくなるような」製品の一つではあります。

ホンダ3に続く…(多分)。

第一弾に続き大竹しのぶさんで、こんどはロードパルです。

こうして見るとしのぶさんは特定の車種ではなく、複数のホンダファミリーバイクのイメージキャラクターだったんですね。

左上のロードパルSの時は、ちょっとふくよかな感じです。

颯爽とライディングするしのぶさん。(あれっ、違うかな…)

ロードパルSは当時友人からほぼ新車をタダで貰ったのですが、あまりのパワーの無さに1ヶ月で手放した思い出があります。

カレン(1979年発売)にも登場されています。

ん?カレンって車、トヨタにもあったよーな…。

そしてロードパルと言えば“ラッタッタ~”のソフィア・ローレンさんです。

このカタログ、ちょっとしたソフィアさんの写真集です。

初代ロードパルの発売が1976年で、当時ソフィアさんはアラフォーだったと思われます。

四年ほど前に、スマスマの1コーナーのビストロスマップに出演されましたね。

最後は、所ジョージさんです。

トコロさんは昔からキャラクターが変わらないのが良いですね。

トコロさん、ブレてない…(笑)。

バイクはちょっとあたらし目のズーク(1990年発売)です。

エントリークラスのスクーターですが、デザインが良いので貧乏臭くないのは見事。

ちょっと前のホンダに良くあった「床の間に飾っておきたくなるような」製品の一つではあります。

ホンダ3に続く…(多分)。

2012年03月20日

バイクカタログ人物伝 ホンダ1

取り敢えずブログのタイトルとは全く関係ない(爆)懐かしバイクカタログ企画です。

7~80年代のバイクが好きで、当時集めたカタログが随分手元に残っています。

今読み返すと、特にファミリーバイクのカタログで当時の有名人や芸能人が結構起用されていたり、流行していた当時のファッションや世相なども感じられ、中々興味深いです。

なにせ皆さん若い!…と言う訳で第一回は大原麗子さん。

バイクはホンダ・イブ。1983年頃発売されたスクーターです。

下は、姉妹モデルのイブ・スマイルの麗子さん。可憐です…。

サントリーレッドなどのCMでもお馴染みですね。残念ながら2009年に亡くなられています。

このカタログの頃は30代半ばと思われます。

イブも大人の女性がターゲットだったんでしょうか。

お次は、1982年頃のホンダ・スカイの大竹しのぶさんと江本孟紀氏です。

このお二人の取り合わせがいまいちピンと来ないのですが(笑)、両人とも現在でもご活躍中ですね。

同じカタログで、こちらのエモやんはヒゲダンスみたいな髭を生やしてますが、付け髭でしょうか?

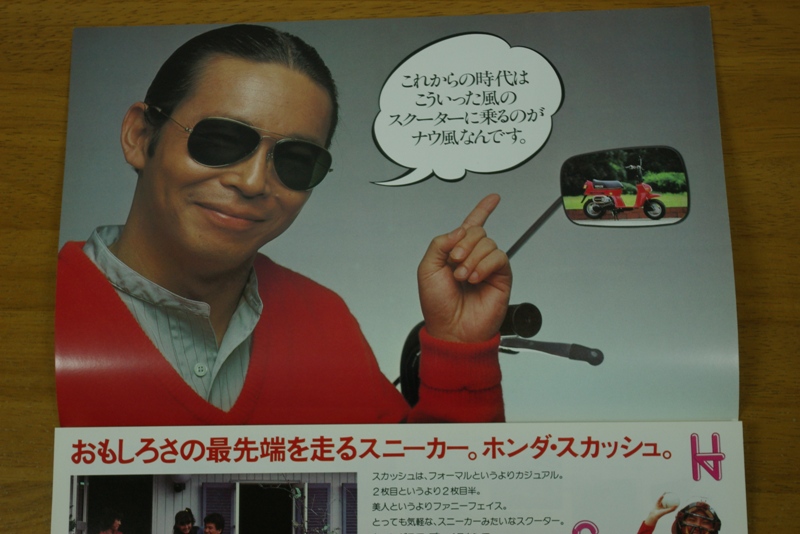

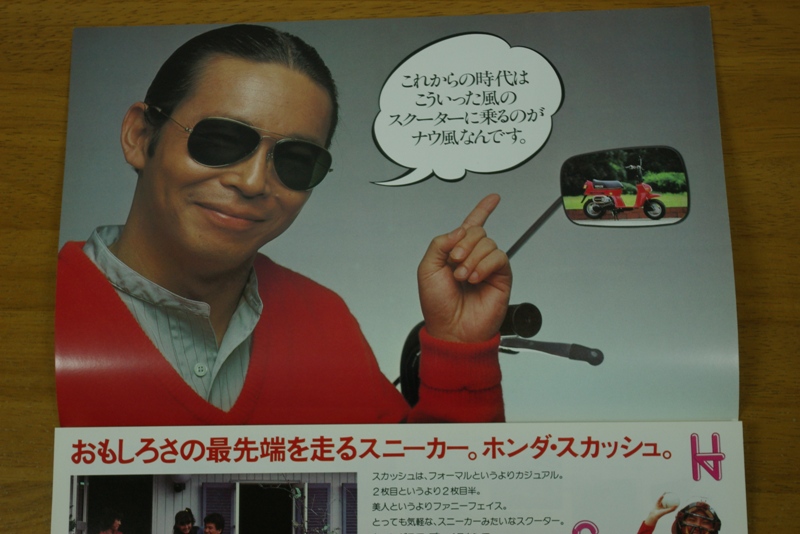

ラストはホンダ・スカッシュとタモリさんです。

スカッシュは1981年に発売され今に至るまで最小のスクーターと言われています。

タモさんもこの頃は30代半ばで、いいともが始まる一年前ですね。

今と違ってかなり胡散臭いキャラクターだったと思います。

こないだTVで本人が、むかしは今のエガちゃんの様な存在だったよと言ってたのには笑いました。

う~ん、書いててあまり面白くないので、この企画これっきりで終わるかもしれません(爆)。

バイクカタログ人物伝 ホンダ2に続きます。

7~80年代のバイクが好きで、当時集めたカタログが随分手元に残っています。

今読み返すと、特にファミリーバイクのカタログで当時の有名人や芸能人が結構起用されていたり、流行していた当時のファッションや世相なども感じられ、中々興味深いです。

なにせ皆さん若い!…と言う訳で第一回は大原麗子さん。

バイクはホンダ・イブ。1983年頃発売されたスクーターです。

下は、姉妹モデルのイブ・スマイルの麗子さん。可憐です…。

サントリーレッドなどのCMでもお馴染みですね。残念ながら2009年に亡くなられています。

このカタログの頃は30代半ばと思われます。

イブも大人の女性がターゲットだったんでしょうか。

お次は、1982年頃のホンダ・スカイの大竹しのぶさんと江本孟紀氏です。

このお二人の取り合わせがいまいちピンと来ないのですが(笑)、両人とも現在でもご活躍中ですね。

同じカタログで、こちらのエモやんはヒゲダンスみたいな髭を生やしてますが、付け髭でしょうか?

ラストはホンダ・スカッシュとタモリさんです。

スカッシュは1981年に発売され今に至るまで最小のスクーターと言われています。

タモさんもこの頃は30代半ばで、いいともが始まる一年前ですね。

今と違ってかなり胡散臭いキャラクターだったと思います。

こないだTVで本人が、むかしは今のエガちゃんの様な存在だったよと言ってたのには笑いました。

う~ん、書いててあまり面白くないので、この企画これっきりで終わるかもしれません(爆)。

バイクカタログ人物伝 ホンダ2に続きます。