2024年07月01日

ダブルE 1/20ラジコン メルセデスベンツ アロクス コンテナトラック

ダブルEの1/20スケール電動ラジコン、メルセデスベンツ アロクス コンテナトラックです。

ある日ボッコフのミニカー売り場の棚の上に鎮座していたコヤツと目が合ってしまいました(笑)。

所謂トレーラーと云うものに昔から興味や憧れがあり、未開封で値段も4K+税とお手頃だったので勢いで連れて帰ってしまったんですが…。

それでも店頭で小一時間は悩みましたねぇ、箱デカいし…笑。

ドコに置くんだ?とか、ツレにバレたらどうすんの?(白い目で見られるのは確実)…等々、もう一人の自分との葛藤が凄かったです。

まあこのような場合、かなりの確率で興味に抗えずに買ってしまうんですけど…。

誰も居ない時を見計らってこっそり開封する背徳感がたまらない…。

子供用のトイですが、一応トラクタヘッドのスケールは1/20となっています。

ですがけん引する40フィートの海上コンテナは、さすがにノンスケールにして縮めているようです。

それでも、そこそこ場所を取るのには変わりませんが。

プロポを使用して、前後進、ステアはもちろんセミトレーラーの各機能(カプラーの連結・分離、補助脚の上下)のコントロールが可能。

エンジン音や後退時の警告音、カプラー分離時のエアリリース(プシュー)音が楽しめ、おまけにクラクション(ファーン音)まで鳴らせます。

(ミュートも可)

また、周波数をトラクタヘッドおよびセミトレーラーと同期させるためのスイッチなども付いています。

トレーラーマニアには堪らない(?)、RCによる連結操作。

一軸カプラーが再現されており、ここにセミトレーラーのキングピンが実際に結合します。

この状態でトラクタヘッドを後退させると…。

キングピンがカプラーと結合。

これは結合直前のカプラー。

結合した後にセミトレーラーの補助脚をプロポ操作で上昇させると結合は完了となります。

トイ然とした見た目より、なかなか本格的ですね。

後退時にテールランプ点灯、ステア時にはターンシグナルが点滅したりと芸が細かいですね。

また海上コンテナは取り外せますが、実物同様4隅にあるツイストロックで固定されると云うこだわりよう。

やっぱりセミトレーラーの操縦は難しいですね、特に後退操作が。

低価格RCのため微妙なステアリング調整が出来ないので(直進かフル転舵のどちらか)、なおのこと難しいです。

でも、遊んでいるうちに何となく後退時のコツが掴めてきました。

何をするにも小刻みな操作がキモかと…。

やっているうちにトレーラーの挙動は掴めてくるので、実際にけん引免許を取る人のイメージトレーニング用に良いかもです(根拠なし…汗)。

さてさて、ひとしきり遊んで気が済んだのでさっさとオクに出して亡きものにしてしまいました。

ある日ボッコフのミニカー売り場の棚の上に鎮座していたコヤツと目が合ってしまいました(笑)。

所謂トレーラーと云うものに昔から興味や憧れがあり、未開封で値段も4K+税とお手頃だったので勢いで連れて帰ってしまったんですが…。

それでも店頭で小一時間は悩みましたねぇ、箱デカいし…笑。

ドコに置くんだ?とか、ツレにバレたらどうすんの?(白い目で見られるのは確実)…等々、もう一人の自分との葛藤が凄かったです。

まあこのような場合、かなりの確率で興味に抗えずに買ってしまうんですけど…。

誰も居ない時を見計らってこっそり開封する背徳感がたまらない…。

子供用のトイですが、一応トラクタヘッドのスケールは1/20となっています。

ですがけん引する40フィートの海上コンテナは、さすがにノンスケールにして縮めているようです。

それでも、そこそこ場所を取るのには変わりませんが。

プロポを使用して、前後進、ステアはもちろんセミトレーラーの各機能(カプラーの連結・分離、補助脚の上下)のコントロールが可能。

エンジン音や後退時の警告音、カプラー分離時のエアリリース(プシュー)音が楽しめ、おまけにクラクション(ファーン音)まで鳴らせます。

(ミュートも可)

また、周波数をトラクタヘッドおよびセミトレーラーと同期させるためのスイッチなども付いています。

トレーラーマニアには堪らない(?)、RCによる連結操作。

一軸カプラーが再現されており、ここにセミトレーラーのキングピンが実際に結合します。

この状態でトラクタヘッドを後退させると…。

キングピンがカプラーと結合。

これは結合直前のカプラー。

結合した後にセミトレーラーの補助脚をプロポ操作で上昇させると結合は完了となります。

トイ然とした見た目より、なかなか本格的ですね。

後退時にテールランプ点灯、ステア時にはターンシグナルが点滅したりと芸が細かいですね。

また海上コンテナは取り外せますが、実物同様4隅にあるツイストロックで固定されると云うこだわりよう。

やっぱりセミトレーラーの操縦は難しいですね、特に後退操作が。

低価格RCのため微妙なステアリング調整が出来ないので(直進かフル転舵のどちらか)、なおのこと難しいです。

でも、遊んでいるうちに何となく後退時のコツが掴めてきました。

何をするにも小刻みな操作がキモかと…。

やっているうちにトレーラーの挙動は掴めてくるので、実際にけん引免許を取る人のイメージトレーニング用に良いかもです(根拠なし…汗)。

さてさて、ひとしきり遊んで気が済んだのでさっさとオクに出して亡きものにしてしまいました。

2023年09月20日

やってみた、エビスサーキット走行会

9月初旬に某団体(若い人多めの…)主催のサーキット走行会に参加してきました。

場所は福島県二本松市の山の中にあるエビスサーキットの東コース。

東北サファリパークの敷地内にあり、山が持つ自然な勾配を生かしたアップダウンやタイトコーナーを有するテクニカルなコース設定が特徴。

まずは8:30に東北サファリパークの入り口で友人たちと待ち合わせ。

朝の四時起きはキツイので前ノリで二本松に宿泊してしまう軟弱な管理人。

泊まった宿にかなり本格的なドライブシミュレーターが設置してあり、エビスの東コースもインストールされているとのことで予習がてら(笑)チャレンジしてみました。

(10分で¥1000と云われたんですが、他に人もいなかったせいか少し多めにプレーさせてくれました)

しかしゲームってヤツは基本的に苦手なので崖から落ちちゃったり(汗)、やってる本人が目が廻ってきちゃったりと云う体たらくで、明日はゆっくり走ろうと心に決めました(笑)。

走行前に集会所でドライバーズミーティングが行われ、主催者から各種注意事項が手際良く伝達されます。

走行する車は20台ほどで、ラップタイム計測にはトランスポンダーが貸与されるので、それをルーフに貼り付けます。

走り込んでやろうなんて気は毛頭ない管理人は、3ラップほど流して(本人はそれになりに必死でしたが…笑)本日の走行は早々に打ち切り。

基本的にサーキットを走るような車じゃないし、やる気満々の方々の邪魔をするのも何なので…。

あとは日陰のあるピットにマイチェアーを広げて、グダ~っと何もしないタイムを満喫しました。

一日中他愛のない会話をしたり、友人のお孫ちゃんの相手をしながらダラダラするのもまた格別です…笑。

隣のピットの911(タイプ991)ターボSは、まさに水を得た魚で異次元の速さを披露。

(いや、ドライバーの方がかなりの手練れだと云うのもあるんですが…)

驚愕のラップタイムを連発し、本籍ヴァイザッハ、ニュルブルクリンク北コース育ちと云う出自をこれでもかと見せつけていました。

でもそれより速い国産車が2台もいたのはさらに驚きでしたけど。

(うちのクルマは、生まれは上州東毛地域、佐野は葛生のオーバルコース育ちです…)

今の若い衆はコスパの悪いクルマなんか興味ない…、とお嘆きのあなた。

いやいや、クルマ好きはいる所にはゴッソリいるみたいです。

しかもみんな速いんで驚きました。

場所は福島県二本松市の山の中にあるエビスサーキットの東コース。

東北サファリパークの敷地内にあり、山が持つ自然な勾配を生かしたアップダウンやタイトコーナーを有するテクニカルなコース設定が特徴。

まずは8:30に東北サファリパークの入り口で友人たちと待ち合わせ。

朝の四時起きはキツイので前ノリで二本松に宿泊してしまう軟弱な管理人。

泊まった宿にかなり本格的なドライブシミュレーターが設置してあり、エビスの東コースもインストールされているとのことで予習がてら(笑)チャレンジしてみました。

(10分で¥1000と云われたんですが、他に人もいなかったせいか少し多めにプレーさせてくれました)

しかしゲームってヤツは基本的に苦手なので崖から落ちちゃったり(汗)、やってる本人が目が廻ってきちゃったりと云う体たらくで、明日はゆっくり走ろうと心に決めました(笑)。

走行前に集会所でドライバーズミーティングが行われ、主催者から各種注意事項が手際良く伝達されます。

走行する車は20台ほどで、ラップタイム計測にはトランスポンダーが貸与されるので、それをルーフに貼り付けます。

走り込んでやろうなんて気は毛頭ない管理人は、3ラップほど流して(本人はそれになりに必死でしたが…笑)本日の走行は早々に打ち切り。

基本的にサーキットを走るような車じゃないし、やる気満々の方々の邪魔をするのも何なので…。

あとは日陰のあるピットにマイチェアーを広げて、グダ~っと何もしないタイムを満喫しました。

一日中他愛のない会話をしたり、友人のお孫ちゃんの相手をしながらダラダラするのもまた格別です…笑。

隣のピットの911(タイプ991)ターボSは、まさに水を得た魚で異次元の速さを披露。

(いや、ドライバーの方がかなりの手練れだと云うのもあるんですが…)

驚愕のラップタイムを連発し、本籍ヴァイザッハ、ニュルブルクリンク北コース育ちと云う出自をこれでもかと見せつけていました。

でもそれより速い国産車が2台もいたのはさらに驚きでしたけど。

(うちのクルマは、生まれは上州東毛地域、佐野は葛生のオーバルコース育ちです…)

今の若い衆はコスパの悪いクルマなんか興味ない…、とお嘆きのあなた。

いやいや、クルマ好きはいる所にはゴッソリいるみたいです。

しかもみんな速いんで驚きました。

2021年08月20日

昔の名前で出ています! ランボルギーニ カウンタック LPI 800‐4

突然の発表に世間の車好きをザワつかせているランボのニューカマー、その名はカウンタックLPI 800‐4!

カウンタック、クーンタッチ、クンタッシュ等々世界各地で呼び名は違えど、管理人(初老おじさん)世代のスーパーアイドルがシャープなウエッジを身に纏い再び降臨。

何でも2021年はカウンタック生誕50周年だそうで、その生産台数は112台限定とか。

奪い合いが予想されますが、ランボルギーニ・シアンFKP37がベースらしいんで値段は3億円越えるのは間違いないかと…(汗)。

今どきのシャープエッジ過多で複雑な面構成のスーパーカーとは異なり、意外な程シンプルでスリークなフォルムです。

軽くスラッシュが入ったガンディー二風ホイールアーチ、NACAダクトを昇華させたドア側面の大型エアインテーク、五つ穴ホイールなどの特徴を確りおさえ、紛うことなくカウンタックしています。

だが、何かが違う…。

管理人のイメージするカウンタックはこんなに滑らかじゃありません。

このスッキリしたフォルムは、肩のエアインテークも付いていなかったプロトタイプ(左画像)のイメージですね。

70年代のスーパーカーブームの頃はプレーンなLP400より、ゴテゴテと付加物が付いたLP500Sの方が(子供には)人気でした。

その頃子供だった管理人にとって、やっぱりカウンタックはある程度突起物があってゴテゴテしてないと…、との思いがある訳です。

(当時タミヤ1/12の電動ラジコンのLP500S買ったっけ…)

下画像は(色んな意味で)究極のカウンタック、25thアニバーサリー。

さて50thアニバーサリーモデルとも云えるLPI 800‐4ですが、正直洗練され過ぎちゃってカウンタックらしいエグ味に欠ける気がします。

管理人的には、この形はカウンタックをモダナイズした的な存在だったディアブロ(下画像)の方を連想しちゃうのが正直なところです。

カウンタック、クーンタッチ、クンタッシュ等々世界各地で呼び名は違えど、管理人(初老おじさん)世代のスーパーアイドルがシャープなウエッジを身に纏い再び降臨。

何でも2021年はカウンタック生誕50周年だそうで、その生産台数は112台限定とか。

奪い合いが予想されますが、ランボルギーニ・シアンFKP37がベースらしいんで値段は3億円越えるのは間違いないかと…(汗)。

今どきのシャープエッジ過多で複雑な面構成のスーパーカーとは異なり、意外な程シンプルでスリークなフォルムです。

軽くスラッシュが入ったガンディー二風ホイールアーチ、NACAダクトを昇華させたドア側面の大型エアインテーク、五つ穴ホイールなどの特徴を確りおさえ、紛うことなくカウンタックしています。

だが、何かが違う…。

管理人のイメージするカウンタックはこんなに滑らかじゃありません。

このスッキリしたフォルムは、肩のエアインテークも付いていなかったプロトタイプ(左画像)のイメージですね。

70年代のスーパーカーブームの頃はプレーンなLP400より、ゴテゴテと付加物が付いたLP500Sの方が(子供には)人気でした。

その頃子供だった管理人にとって、やっぱりカウンタックはある程度突起物があってゴテゴテしてないと…、との思いがある訳です。

(当時タミヤ1/12の電動ラジコンのLP500S買ったっけ…)

下画像は(色んな意味で)究極のカウンタック、25thアニバーサリー。

さて50thアニバーサリーモデルとも云えるLPI 800‐4ですが、正直洗練され過ぎちゃってカウンタックらしいエグ味に欠ける気がします。

管理人的には、この形はカウンタックをモダナイズした的な存在だったディアブロ(下画像)の方を連想しちゃうのが正直なところです。

2021年05月20日

昔乗ってました トヨタスターレットSi (ハセガワ1/24) 後編

“昔乗ってました”シリーズ、トヨタ スターレットSi (EP71)の後編です。

前編はこちら。

過去に乗っていた愛車を模型で再現しましょと云う趣旨の記事で、キットはハセガワ1/24のトヨタスターレットSi(EP71)です。

GW中、家に引き籠ってステイホームで制作に励んだ甲斐があり、やっとこさ完成に漕ぎつけました。

前編から1年以上も経ってしまいましたが、約15年ぶりにガチに作るカープラモは予想を上回るしんどさでした。

まず、しょっぱなからボディ塗装に失敗(爆)。

乗っていたEP71のボディカラーを再現しようと、ソフト99のオーダーショップでトヨタのダークグレーM(155)を調合してもらいました。

そして早速ドヤ顔でボディに吹いたところ、溶けた~(号泣)。

プラモのスチロール素材に車用の塗料は刺激が強すぎたようで、泣く泣くハセガワさんにボディとボンネットをパーツ請求しました。

パーツと一緒に送られてきた、模型屋さんによく貼ってある新製品チラシ。

最近のハセガワさんは製品アイテムの選択が神がかっているので目が離せません。

このEP71とかFFジェミニとかカワサキKR250(!)とか、攻め過ぎの変態(失礼!)企画が目白押しです。

その意味で、もしかしたら4代目レガシィ(BL/BP)をモデル化してくれそうな唯一の会社です…。

EP71のキットに関しては購入した模型屋さんのご主人によると「そこそこ出てますよ~」との事で、ご同慶の至りです。

その模型屋さんで、リミテッドコンペに似た8本スポークのRSワタナベタイプホイール(アオシマ製)をついでに購入。

このホイールはAE86などのFR用なのでインセット値が小さく、FFのEP71に仮組みするととんでもなくボディからはみ出してしまいました。

そもそも16インチなんで、EP71(13~14インチ)にはサイズが大き過ぎです。

必死で各部を削って可能な限り内側に引っ込めましたが、それでもオーバーサイズ感は拭えませんでした。

久々にカープラモを作って思ったのは、少ないパーツ構成でエグい精密感を醸し出していることです。

その分パーツが繊細で、接着代も小さくて難儀しましたけれども…。

フロントストラット、リヤトーションビームのサスペンション廻りも手際よく再現されています。

内装も過不足ない出来で、シートファブリックのパターンはデカールでお手軽に再現できます。

これを見ているとEP71を所有していた30数年前の風景が(良いことも悪いことも…)まざまざと脳裏に蘇ります(笑)。

悪戦苦闘しながらも何とか完成に漕ぎつけ、夢にまで見たEP71のミニチュアが今目の前に…。

直線基調だけれども張りのある面で構成されたEP71のフォルムを的確に捉えており、管理人の脳裏に残るイメージと寸分の違いもありません。

(エフトイズの食玩、 スーパーカブC50と)

普通乗用車にも本格的に空気力学の概念が導入され、Cd(効力係数)値などが一般的に語られ始めた80年代前半。

EP71もフロントリップスポイラーや前後の平面絞り、各部のフラッシュサーフェース化などにより空力を強く意識していることは明らかです。

加えて前年発表のワンダーシビック(タミヤ1/24)ほど本格的ではありませんが、ロングルーフデザインを早々に取入れています。

これによりEP71は新世代のハッチバック車と云う印象を受けたし、後席スペースのゆとりUPにも寄与していたはず。

発売年次から鑑みてEP71はシビックの影響を受けていないと思います。

しかし、その後80年代後半に各社から続々登場したロングルーフのハッチバック車は、押し並べてシビックの影響下にあったのではないでしょうか。

車体色はタミヤカラーのガンメタルを塗りましたが、意外とイメージ通り(青味のあるガンメタ)の色味が出ました。

実は一度塗り直しており、最初クレオスのガンメタを塗ったんですが妙にグリーンがかってしまい、小一時間悩んだ末IPAに漬けて全剥離後、再塗装しました。

全周を取り巻く赤ラインはデカールで再現されていたんですが、細すぎてウネウネになってしまったのでカッティングシートを細く切って貼り付け。

ナンバープレートは写真データを紙出力後、切り出して張り付けました。

納車後、即Siエンブレムを除去してフロントグリルをスッキリさせた管理人。

プラモは一体モールドで除去困難だったのでそのままです(納車直後と云うことで…)。

シンプルなフロントグリルや、プレスラインが一切ないプレーンなボンネットは好きだったポイントです。

そっけないぐらいにシンプルなリアの造形ですが、実感たっぷりに再現されています。

会社の展示会でもらった日本ABS(現ボッシュオートモーティブシステム)のステッカーや、サンスイ(一時カーオーディオに手を出していた)の据置型スピーカーが懐かしい…。

ヘッドライト内を黄色く塗り、イエローバルブ装着をイメージして淡い黄色が浮かぶようにしました。

Siグレードはイエローバルブの装備はなかったんですが、自分で買って付けてました。

しかしH4バルブに黄色いカバーを被せたものなので、夜道では非常に暗くなってしまったのを覚えています。

当時とても流行ったイエローバルブですが、今冷静に考えると単なるフランス車風を気取るだけのオシャレアイテムでしたね(笑)。

しかしナゼ今になってEP71(それもNA)がプラモ化されたんですかね。

特に何かのメディアで話題になっている訳でもなく(管理人が知らないだけかもしれませんが…)、今では街で見かけることもほどんどありません。

老兵はただ消え去るのみ…、それが足車たるベーシックカーの宿命ですが…。

(エフトイズの食玩、ラビットS601と)

実車のEP71は1984年の発売から「かっとび」の愛称でそれなりに親しまれ、ワンメイクレースやラリーなどモータースポーツでも活躍しました。

写真は当時(1986年)ディーラーでもらったEP71のワンメイクレースの案内チラシで、グループAカップレース仕様車作成費用の目安が部品代217万円、工賃93万円とあります。

しかし存在が地味過ぎたのか、それとも単にタイミングが悪かったのか分かりませんが模型会社の企画の俎上に上ることはなかったようです。

数年前にDISMからターボSが、アシェットの国産名車コレクションから同じくターボSが1/43ミニカーでリリースされましたが、NAのモデル化は初だと記憶しています。

なんにしろ管理人的には、ハセガワさんの英断によるEP71発売のおかげで愛車遍歴の欠けていたピースを埋められて留飲が下がりました。

(手前から3代目愛車のBFレガシィツーリングワゴンGT(ハセガワ1/24)、2代目愛車のEP71、初代愛車のスーパーシビックCX(ニチモ1/24))

思えば去年、ハセガワさんから1/24のターボSが発表されたときは自分の目を疑った管理人。

同時に、それをベースにNA(Si)へ改造することが頭に浮かびましたが、今考えると先走らなくて良かったです(笑)。

前編はこちら。

過去に乗っていた愛車を模型で再現しましょと云う趣旨の記事で、キットはハセガワ1/24のトヨタスターレットSi(EP71)です。

GW中、

前編から1年以上も経ってしまいましたが、約15年ぶりにガチに作るカープラモは予想を上回るしんどさでした。

まず、しょっぱなからボディ塗装に失敗(爆)。

乗っていたEP71のボディカラーを再現しようと、ソフト99のオーダーショップでトヨタのダークグレーM(155)を調合してもらいました。

そして早速ドヤ顔でボディに吹いたところ、溶けた~(号泣)。

プラモのスチロール素材に車用の塗料は刺激が強すぎたようで、泣く泣くハセガワさんにボディとボンネットをパーツ請求しました。

パーツと一緒に送られてきた、模型屋さんによく貼ってある新製品チラシ。

最近のハセガワさんは製品アイテムの選択が神がかっているので目が離せません。

このEP71とかFFジェミニとかカワサキKR250(!)とか、攻め過ぎの変態(失礼!)企画が目白押しです。

その意味で、もしかしたら4代目レガシィ(BL/BP)をモデル化してくれそうな唯一の会社です…。

EP71のキットに関しては購入した模型屋さんのご主人によると「そこそこ出てますよ~」との事で、ご同慶の至りです。

その模型屋さんで、リミテッドコンペに似た8本スポークのRSワタナベタイプホイール(アオシマ製)をついでに購入。

このホイールはAE86などのFR用なのでインセット値が小さく、FFのEP71に仮組みするととんでもなくボディからはみ出してしまいました。

そもそも16インチなんで、EP71(13~14インチ)にはサイズが大き過ぎです。

必死で各部を削って可能な限り内側に引っ込めましたが、それでもオーバーサイズ感は拭えませんでした。

久々にカープラモを作って思ったのは、少ないパーツ構成でエグい精密感を醸し出していることです。

その分パーツが繊細で、接着代も小さくて難儀しましたけれども…。

フロントストラット、リヤトーションビームのサスペンション廻りも手際よく再現されています。

内装も過不足ない出来で、シートファブリックのパターンはデカールでお手軽に再現できます。

これを見ているとEP71を所有していた30数年前の風景が(良いことも悪いことも…)まざまざと脳裏に蘇ります(笑)。

悪戦苦闘しながらも何とか完成に漕ぎつけ、夢にまで見たEP71のミニチュアが今目の前に…。

直線基調だけれども張りのある面で構成されたEP71のフォルムを的確に捉えており、管理人の脳裏に残るイメージと寸分の違いもありません。

(エフトイズの食玩、 スーパーカブC50と)

普通乗用車にも本格的に空気力学の概念が導入され、Cd(効力係数)値などが一般的に語られ始めた80年代前半。

EP71もフロントリップスポイラーや前後の平面絞り、各部のフラッシュサーフェース化などにより空力を強く意識していることは明らかです。

加えて前年発表のワンダーシビック(タミヤ1/24)ほど本格的ではありませんが、ロングルーフデザインを早々に取入れています。

これによりEP71は新世代のハッチバック車と云う印象を受けたし、後席スペースのゆとりUPにも寄与していたはず。

発売年次から鑑みてEP71はシビックの影響を受けていないと思います。

しかし、その後80年代後半に各社から続々登場したロングルーフのハッチバック車は、押し並べてシビックの影響下にあったのではないでしょうか。

車体色はタミヤカラーのガンメタルを塗りましたが、意外とイメージ通り(青味のあるガンメタ)の色味が出ました。

実は一度塗り直しており、最初クレオスのガンメタを塗ったんですが妙にグリーンがかってしまい、小一時間悩んだ末IPAに漬けて全剥離後、再塗装しました。

全周を取り巻く赤ラインはデカールで再現されていたんですが、細すぎてウネウネになってしまったのでカッティングシートを細く切って貼り付け。

ナンバープレートは写真データを紙出力後、切り出して張り付けました。

納車後、即Siエンブレムを除去してフロントグリルをスッキリさせた管理人。

プラモは一体モールドで除去困難だったのでそのままです(納車直後と云うことで…)。

シンプルなフロントグリルや、プレスラインが一切ないプレーンなボンネットは好きだったポイントです。

そっけないぐらいにシンプルなリアの造形ですが、実感たっぷりに再現されています。

会社の展示会でもらった日本ABS(現ボッシュオートモーティブシステム)のステッカーや、サンスイ(一時カーオーディオに手を出していた)の据置型スピーカーが懐かしい…。

ヘッドライト内を黄色く塗り、イエローバルブ装着をイメージして淡い黄色が浮かぶようにしました。

Siグレードはイエローバルブの装備はなかったんですが、自分で買って付けてました。

しかしH4バルブに黄色いカバーを被せたものなので、夜道では非常に暗くなってしまったのを覚えています。

当時とても流行ったイエローバルブですが、今冷静に考えると単なるフランス車風を気取るだけのオシャレアイテムでしたね(笑)。

しかしナゼ今になってEP71(それもNA)がプラモ化されたんですかね。

特に何かのメディアで話題になっている訳でもなく(管理人が知らないだけかもしれませんが…)、今では街で見かけることもほどんどありません。

老兵はただ消え去るのみ…、それが足車たるベーシックカーの宿命ですが…。

(エフトイズの食玩、ラビットS601と)

実車のEP71は1984年の発売から「かっとび」の愛称でそれなりに親しまれ、ワンメイクレースやラリーなどモータースポーツでも活躍しました。

写真は当時(1986年)ディーラーでもらったEP71のワンメイクレースの案内チラシで、グループAカップレース仕様車作成費用の目安が部品代217万円、工賃93万円とあります。

しかし存在が地味過ぎたのか、それとも単にタイミングが悪かったのか分かりませんが模型会社の企画の俎上に上ることはなかったようです。

数年前にDISMからターボSが、アシェットの国産名車コレクションから同じくターボSが1/43ミニカーでリリースされましたが、NAのモデル化は初だと記憶しています。

なんにしろ管理人的には、ハセガワさんの英断によるEP71発売のおかげで愛車遍歴の欠けていたピースを埋められて留飲が下がりました。

(手前から3代目愛車のBFレガシィツーリングワゴンGT(ハセガワ1/24)、2代目愛車のEP71、初代愛車のスーパーシビックCX(ニチモ1/24))

思えば去年、ハセガワさんから1/24のターボSが発表されたときは自分の目を疑った管理人。

同時に、それをベースにNA(Si)へ改造することが頭に浮かびましたが、今考えると先走らなくて良かったです(笑)。

2020年11月10日

乗ってみた!日産ニューモビリティコンセプト

ある日観光(ライン下り)目的で秩父鉄道の長瀞駅に降り立った所、駅前の観光案内所に日産のマイクロBEV、ニューモビリティコンセプト(以下NMC)がレンタカーとして置いてあるのを発見!

なので予定を変更して川下りは中止(爆)し、早速借りて乗ってみました。

日産のお膝元、横浜の街中でよく見かけるNMCですが、小粒ながら確かな存在感でちょこまかと駆け抜ける姿にいつかは乗ってみたいと思っていました。

しかし横浜のNMC(チョイモビ)は借りるまでの手続きが煩雑で、つい億劫になっているうちに数年が過ぎ…。

その点、長瀞のNMC(モビトロレンタカー)は5分ほど取扱い説明の動画をタブレットで拝聴後、案内所のおねいさんの注意事項を聞くだけでOKのお手軽さ。

料金も¥1700/h ~とリーズナブルで(普免があれば)レンタサイクル並みの気軽さで借りられます。

実際電動レンタサイクルと並べて置いてありますし…。

ルノーによるイカしたデザインは、デビューから10年は経過する現在もまったく古びていません。

それどころか近未来的な趣もあり、行く先々で周囲の人の注目を集めていました。

タンデムの二人乗りですが、チョイモビにあった跳ね上げ式のドア(というか仕切り)は何故か廃止されてしまっています。

その代わりに透明のフェアリングみたいなものがついていますが、新しいバージョンなのでしょうか。

いちおう運席エアバッグ付いてます(笑)。

乗り込んでみると、立ち気味の固定バックレストによりアップライトな運転姿勢になり前方視界は良好。

後方視界は、リヤウインドーがないので直後がまったく見えずバックは怖いです。

リアホイールが車体から突き出ているので、左折時は路肩にヒットさせないようにと何度も念を押されました。

そしてDレンジに入れ、パーキングブレーキを解除してアクセルペダルを踏むと、一拍置いてからのっそりと動き出すNMC。

イメージする電気自動車のようなトルクフルで俊敏な出足ではなく、重厚な…、はっきり云ってしまうとトロい加速です。

乗り心地はハッキリ固く、サスのストロークも短くして車体の姿勢変化を最小限に抑えている印象ですね。

そのため突き上げがきつく、特に長瀞の舗装が荒れ気味なこともあって常に飛び跳ねるような走行感覚で、35km/h以上出すのは躊躇われるほどでした。

しかし、このような縦横比の車に良く動くサスとキュンキュン走る動力性能を与えたら危険だし、敢えてこのセッティングなんでしょうね。

良路を飛ばすとまた違った印象を受けるのかもしれません。

そんな乗り心地なので今回リヤシートにパッセンジャーを乗せてた事もあり、あまり飛ばすのは憚られました。

パッセンジャーについては乗り込むのも一苦労だわ、風は盛大に巻き込むわ突き上げはスゴイわで、ちょっとした罰ゲーム状態なので忍耐力のある人がお勧めです(笑)。

小回り性能やコンパクトさを生かして狭い道にも臆せず入って行けるので、ポタリング気分で田舎道を散策するのが相応しいと感じました。

そうすれば地元ネコに出会えたりもしますしね。

なので予定を変更して川下りは中止(爆)し、早速借りて乗ってみました。

日産のお膝元、横浜の街中でよく見かけるNMCですが、小粒ながら確かな存在感でちょこまかと駆け抜ける姿にいつかは乗ってみたいと思っていました。

しかし横浜のNMC(チョイモビ)は借りるまでの手続きが煩雑で、つい億劫になっているうちに数年が過ぎ…。

その点、長瀞のNMC(モビトロレンタカー)は5分ほど取扱い説明の動画をタブレットで拝聴後、案内所のおねいさんの注意事項を聞くだけでOKのお手軽さ。

料金も¥1700/h ~とリーズナブルで(普免があれば)レンタサイクル並みの気軽さで借りられます。

実際電動レンタサイクルと並べて置いてありますし…。

ルノーによるイカしたデザインは、デビューから10年は経過する現在もまったく古びていません。

それどころか近未来的な趣もあり、行く先々で周囲の人の注目を集めていました。

タンデムの二人乗りですが、チョイモビにあった跳ね上げ式のドア(というか仕切り)は何故か廃止されてしまっています。

その代わりに透明のフェアリングみたいなものがついていますが、新しいバージョンなのでしょうか。

いちおう運席エアバッグ付いてます(笑)。

乗り込んでみると、立ち気味の固定バックレストによりアップライトな運転姿勢になり前方視界は良好。

後方視界は、リヤウインドーがないので直後がまったく見えずバックは怖いです。

リアホイールが車体から突き出ているので、左折時は路肩にヒットさせないようにと何度も念を押されました。

そしてDレンジに入れ、パーキングブレーキを解除してアクセルペダルを踏むと、一拍置いてからのっそりと動き出すNMC。

イメージする電気自動車のようなトルクフルで俊敏な出足ではなく、重厚な…、はっきり云ってしまうとトロい加速です。

乗り心地はハッキリ固く、サスのストロークも短くして車体の姿勢変化を最小限に抑えている印象ですね。

そのため突き上げがきつく、特に長瀞の舗装が荒れ気味なこともあって常に飛び跳ねるような走行感覚で、35km/h以上出すのは躊躇われるほどでした。

しかし、このような縦横比の車に良く動くサスとキュンキュン走る動力性能を与えたら危険だし、敢えてこのセッティングなんでしょうね。

良路を飛ばすとまた違った印象を受けるのかもしれません。

そんな乗り心地なので今回リヤシートにパッセンジャーを乗せてた事もあり、あまり飛ばすのは憚られました。

パッセンジャーについては乗り込むのも一苦労だわ、風は盛大に巻き込むわ突き上げはスゴイわで、ちょっとした罰ゲーム状態なので忍耐力のある人がお勧めです(笑)。

小回り性能やコンパクトさを生かして狭い道にも臆せず入って行けるので、ポタリング気分で田舎道を散策するのが相応しいと感じました。

そうすれば地元ネコに出会えたりもしますしね。

2020年09月19日

行ってみた! Z祭り

日産グローバル本社ギャラリーの前を通りかかると、歴代のZがずら~りと並べられていました。

9/16に新型Z(Z35?)のプロトタイプが発表されたことに紐付けて、輝かしいZの歴史を振り返ろうというテーマなんでしょうね。

ヘリテージの宝庫たる日産ならではの展示です。

新しいZはS30(初代Z)をモチーフとしているようで、ボディのそこかしこにそのディテールを宿します。

しかし、何故かアルピーヌA110やGRスープラのように「そう来たか!」と刺さるようなものが無いんですね。

妙にあっさりしていて薄味と云うか…。

ピンとこないのは黄色のボディカラーのせいもあると思いますが、きっとこれはメインマーケットのアメリカ人がイメージするズィーカーの色なんでしょうね。

ロングノーズが強調されてZ34のようなズングリムックリさが薄れたのは良かったです…。

管理人が最も違和感を覚えたのはリアエンドですね。

この平面絞りはないよなぁ…。

ここはシンプルにスパッと切り落として欲しかったですが、インパルが何とかしてくれるでしょう(笑)。

このところご難続きでどん底と云って良い状態の日産ですが、そうであればあとは昇るしかありませんよね。

元来高い技術力をお持ちなので、今頃古いリミッターをかなぐり捨てて面白いクルマ造り(901運動のころのような)に邁進していることでしょう。

新型Zは、まずはその嚆矢と云ったところでしょうか。

9/16に新型Z(Z35?)のプロトタイプが発表されたことに紐付けて、輝かしいZの歴史を振り返ろうというテーマなんでしょうね。

ヘリテージの宝庫たる日産ならではの展示です。

新しいZはS30(初代Z)をモチーフとしているようで、ボディのそこかしこにそのディテールを宿します。

しかし、何故かアルピーヌA110やGRスープラのように「そう来たか!」と刺さるようなものが無いんですね。

妙にあっさりしていて薄味と云うか…。

ピンとこないのは黄色のボディカラーのせいもあると思いますが、きっとこれはメインマーケットのアメリカ人がイメージするズィーカーの色なんでしょうね。

ロングノーズが強調されてZ34のようなズングリムックリさが薄れたのは良かったです…。

管理人が最も違和感を覚えたのはリアエンドですね。

この平面絞りはないよなぁ…。

ここはシンプルにスパッと切り落として欲しかったですが、インパルが何とかしてくれるでしょう(笑)。

このところご難続きでどん底と云って良い状態の日産ですが、そうであればあとは昇るしかありませんよね。

元来高い技術力をお持ちなので、今頃古いリミッターをかなぐり捨てて面白いクルマ造り(901運動のころのような)に邁進していることでしょう。

新型Zは、まずはその嚆矢と云ったところでしょうか。

2020年03月20日

昔乗ってました トヨタスターレットSi (ハセガワ1/24) 前編

昔乗っていた車と、そのミニチュアとを絡める企画 “昔乗ってました” シリーズ。

久しぶりの今回は、トヨタ スターレットSi (以下EP71)の前編です。

EP71はスーパーシビックCXからの乗り換えで、人生2台目の愛車になります。

当時KP61スターレットに乗っていた友人に付き合ってトヨタオート店に行った所、軽い気持ちで見積もりをもらっちゃったのが運の尽き…。

80年代の後半に流行したイエローバルブヘッドライトや穴あきヘッドレストは、EP71が発祥だったと思います。

P70系スターレットは1984年10月のデビューですが、購入したのはちょうど初回のマイナーチェンジ直後の1986年1月。

そのマイチェンで合わせガラスやフューエルリッドオープナーが新たに装備されたのはラッキーでした。

あと、韋駄天ターボことターボバージョンが追加設定されたのもこのタイミングです。

アルミホイール(エンケイのリミテッドコンペ13インチ)は前車のスーパーシビックから移植しました。

ゴテゴテしたターボには興味がなく、14インチのアルミホイールも不要なのでSiリミテッドも止めてシンプルなSiにしました。

シンプル過ぎてパワーと付く装備(ステアリング、ウィンドウやリモコンミラー)は一切なしの小気味良さ…。

エンジンは新開発の1.3リッターの4気筒3バルブで、Dジェトロニック燃料噴射の2E-ELUを搭載していました。

最高出力93ps(グロス)で、決してパワフルではないですが車重も730Kg(乾燥)なので特に遅くもなく、バランスは良かったですね。

燃費の最高記録は下道で仙台まで行ってリッター19kmでしたが、今となっては何ということもない数値です。

2022年4月24日追記:

思い出しましたが、レギュラーガソリンだとカリカリとノッキング気味だったのでほとんどの期間ハイオクを入れていました。

当時のトヨタは、現在と同じように「良いモノを造ってやろう」的な気概に溢れている時期だったような気がします。

なのでスタイリングはクリーンでシンプル、走りも軽快だし内装なんかもカッチリしていてオーディオスペースも既にDIN規格だったりと満足度は高かったですね。

やはり当時の軽メーカーが造っていたリッターカーより、造り込み、商品性とも一ランク上だった印象があります。

ステアリングはやはりシビックから移植した当時のド定番、ナルディ・クラシック。

昔の会社の同期が乗っていたプジョー205GTi 1.6と。

その頃、管理人は勝手にプジョー205に似ていると思ってたんですが、それを云うと持ち主の内〇君は嫌がってたっけなぁ…(笑)。

当時、世間から(管理人含む…)和製205的に捉えられることもあったEP71。

今考えると205のデビューはEP71のたった一年前の1983年なので、デザイン的な影響を受けたとかは無いと思います、多分…。

似ていたにしても両車とも当時のデザイントレンドに沿っていたと云うだけで、タマタマなんでしょう。

しかし205GTiは今見てもイケてますね~、さすが当時世界的に大ヒットしただけあります。

現行の308や新型208のスタイリングが未だに205の呪縛から抜け出せないのも分かる気がしますね。

話は変わって、VWゴルフⅠが先駆けとなり、ハッチバック車に瞬く間に広がった「おっ立てリアワイパー」(正式名不明…)。

管理人も流行に乗り遅れまいとおっ立てを画策しました(汗)。

配線図とにらめっこしてリターン回路にON/OFFスイッチをかまし、ワイパー位置が立ったところを見計らってスイッチをOFFにすると云うシンプルな方法を採用…。

そんなヨタ話はさて置き、ハセガワ様がやってくれました!

EP71の、それも管理人が乗ってたNAの中期型(MIDDLE VERSION 1986)をピンポイントでプラモ化してくれるなんて…。

出来も超絶素晴らしい…(号泣)。

後編に続きます。

(後編はプラモが完成してからになりますので、気長にお待ちください… → 2021/5/20追記:完成しました!)

久しぶりの今回は、トヨタ スターレットSi (以下EP71)の前編です。

EP71はスーパーシビックCXからの乗り換えで、人生2台目の愛車になります。

当時KP61スターレットに乗っていた友人に付き合ってトヨタオート店に行った所、軽い気持ちで見積もりをもらっちゃったのが運の尽き…。

80年代の後半に流行したイエローバルブヘッドライトや穴あきヘッドレストは、EP71が発祥だったと思います。

P70系スターレットは1984年10月のデビューですが、購入したのはちょうど初回のマイナーチェンジ直後の1986年1月。

そのマイチェンで合わせガラスやフューエルリッドオープナーが新たに装備されたのはラッキーでした。

あと、韋駄天ターボことターボバージョンが追加設定されたのもこのタイミングです。

アルミホイール(エンケイのリミテッドコンペ13インチ)は前車のスーパーシビックから移植しました。

ゴテゴテしたターボには興味がなく、14インチのアルミホイールも不要なのでSiリミテッドも止めてシンプルなSiにしました。

シンプル過ぎてパワーと付く装備(ステアリング、ウィンドウやリモコンミラー)は一切なしの小気味良さ…。

エンジンは新開発の1.3リッターの4気筒3バルブで、Dジェトロニック燃料噴射の2E-ELUを搭載していました。

最高出力93ps(グロス)で、決してパワフルではないですが車重も730Kg(乾燥)なので特に遅くもなく、バランスは良かったですね。

燃費の最高記録は下道で仙台まで行ってリッター19kmでしたが、今となっては何ということもない数値です。

2022年4月24日追記:

思い出しましたが、レギュラーガソリンだとカリカリとノッキング気味だったのでほとんどの期間ハイオクを入れていました。

当時のトヨタは、現在と同じように「良いモノを造ってやろう」的な気概に溢れている時期だったような気がします。

なのでスタイリングはクリーンでシンプル、走りも軽快だし内装なんかもカッチリしていてオーディオスペースも既にDIN規格だったりと満足度は高かったですね。

やはり当時の軽メーカーが造っていたリッターカーより、造り込み、商品性とも一ランク上だった印象があります。

ステアリングはやはりシビックから移植した当時のド定番、ナルディ・クラシック。

昔の会社の同期が乗っていたプジョー205GTi 1.6と。

その頃、管理人は勝手にプジョー205に似ていると思ってたんですが、それを云うと持ち主の内〇君は嫌がってたっけなぁ…(笑)。

当時、世間から(管理人含む…)和製205的に捉えられることもあったEP71。

今考えると205のデビューはEP71のたった一年前の1983年なので、デザイン的な影響を受けたとかは無いと思います、多分…。

似ていたにしても両車とも当時のデザイントレンドに沿っていたと云うだけで、タマタマなんでしょう。

しかし205GTiは今見てもイケてますね~、さすが当時世界的に大ヒットしただけあります。

現行の308や新型208のスタイリングが未だに205の呪縛から抜け出せないのも分かる気がしますね。

話は変わって、VWゴルフⅠが先駆けとなり、ハッチバック車に瞬く間に広がった「おっ立てリアワイパー」(正式名不明…)。

管理人も流行に乗り遅れまいとおっ立てを画策しました(汗)。

配線図とにらめっこしてリターン回路にON/OFFスイッチをかまし、ワイパー位置が立ったところを見計らってスイッチをOFFにすると云うシンプルな方法を採用…。

そんなヨタ話はさて置き、ハセガワ様がやってくれました!

EP71の、それも管理人が乗ってたNAの中期型(MIDDLE VERSION 1986)をピンポイントでプラモ化してくれるなんて…。

出来も超絶素晴らしい…(号泣)。

後編に続きます。

(

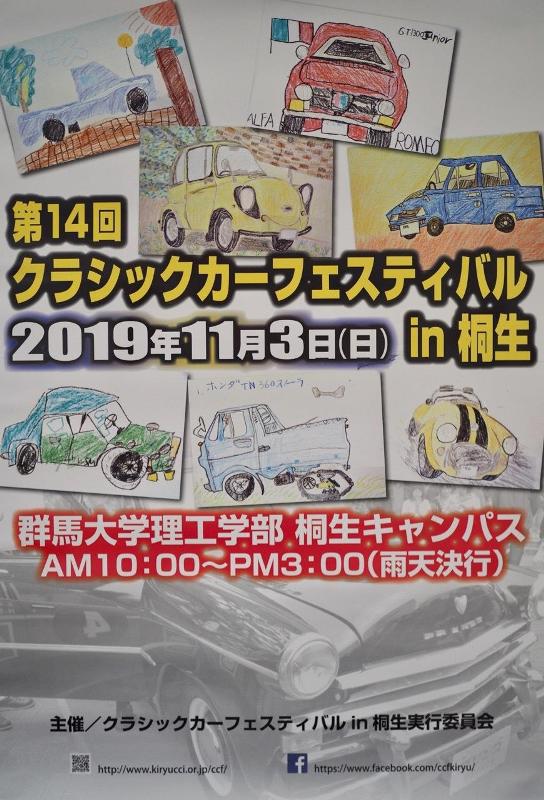

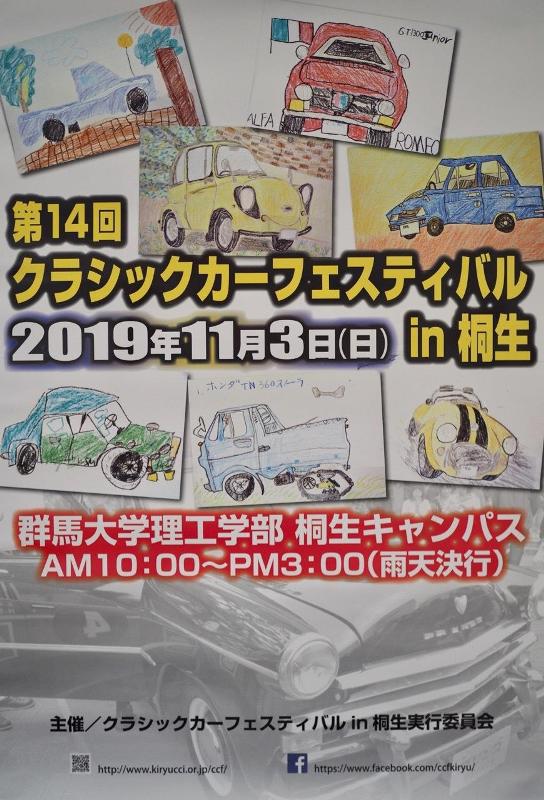

2019年11月09日

行ってみた!スバル感謝祭(矢島工場)&第14回クラシックカーフェスティバルin桐生

2019年11月3日、群馬県での2つのイベント(ミリタリー濃度低いですが…)情報を掴んだので、掛け持ちで行ってきました。

むかしむかし群馬県人を3年弱やってたんで東毛地域(太田市や桐生市)の土地勘は多少あるつもりですが、カーナビが古い(17年モノ)のでどうなることやら。

先ずは太田市のSUBARU矢島工場で行われたスバル感謝祭へ向かいました。

関越道の混雑で到着が開場時間の9時を過ぎてしまったため構内の駐車場は諦め、西門近くの構外駐車場へ。

しかし西門は閉鎖されており、入り口である正門まで工場の塀の外に沿ってテクテク歩かされるのですが、これがまた遠い(徒歩約13分)。

スバル車の主力生産工場にして、マザー工場である矢島工場のデカさを肌で感じました…。

スバル感謝祭へ出向いた理由は、未だ訪れたことがなかったスバルビジターセンターの内部が見学できるという事だったので…。

スバルビジターセンターとは、一言でいえばスバルの自動車に関するミュージアム施設です。

新旧スバル車やエンジン、シャシ、カットモデル等が所狭しと陳列されています。

この出目金、むか~し本工場の第一食堂の横にひっそりと展示されていた個体ですかね。

当時コッソリ乗り込んだときは、見た目と違って中の広さに驚いたもんですが…。

2Fにも技術や開発に関する展示スペースがあり、伊勢崎にあった石膏モデルも展示されていましたが、こうやって目の当たりにするとちょっと不気味です…。

今記事中唯一のミリタリーネタ、富士T1初鷹が常設展示されています。

会場は結構な人出で、特に子供連れのファミリー層が多く見受けられました。

入場は無料だし、会場内は子供が喜びそうなイベントが目白押しだったのでさもありなん…、と云ったところでしょうか。

技能五輪のブースには板金の叩き出しで造られた驚愕の1/10のBRZがありました。

自分の愛車をワンオフで造ってもらえるとしたら、お幾ら万円ぐらいなんでしょう?

20分ほど滞在して駐車場に戻ると、会場に向かって歩いてるときにすれ違った、めちゃイイ音を立てていた黒のBLEが我車の後ろに。

品よくイジられたMTの3.0Rでした。

(メモ:7:30自宅発 →9:27矢島工場構外駐車場着 →9:40矢島工場正門着 →11:00出発)

お次は昼食に名物ひもかわうどんを食すべく桐生に向かいます。

目星を付けていた桐生のうどんやさんには矢島工場から30分ぐらいで到着しました。

ひもかわうどんはテレビとかで取り上げられるたびにおいしそうと思ってましたが、いざ食しても想像以上に美味で大満足。

食事後、クラシックカーフェスティバルのサテライト駐車場に指定されている株式会社ミツバの社員駐車場へ向かいましたが5分ほどで着いちゃいました。

イベント会場は群馬大学桐生キャンパスなのですが、会場内の駐車場は限られているため車はサテライト駐車場に止めてシャトルバスでの会場入りが推奨されていました。

バスは大体10分ぐらいで会場に到着します。

(メモ:11:30うどん八州着 →12:00発 →12:05ミツバ駐車場着 →12:15発 →12:25群馬大学着)

クラシックカーフェスティバルin桐生と云うイベント自体は知っていましたが、来たのは初めてです。

12:30頃会場に到着しましたが、スバル感謝祭に負けないぐらいの人出で賑わっていました。

群大のキャンパス自体はそんなに広くなく、空いているスペースにテーマやクラブごとに車を展示している感じでした。

そうこうしているうちに、公道でパレードランを行っていた車が帰ってきました。

公道でのパレードランなんて地元の方々や行政機関の協力が無いとできませんよね。

コスモスポーツの後期型でしょうか、ヴァイナルトップが渋い…。

一般企業によるサテライト駐車場の提供やパレードランなど、地元に深く溶け込んだお祭りのようなイベントと云う印象を受けました。

そして管理人世代のヒーロー、ロータスヨーロッパ。

むかし対向車線を走ってきたヨーロッパの前面投影面積があまりにも小さくて、とても人が乗っているようには見えなかった思い出が…。

人だかりがひと際スゴイ、人気者のフェラーリ365GT4BB。

そういえばスーパーカー界のもう一方の雄、クンタッチは不参加のようで見当たりませんでした。

旧車だけでなく、ディーラーが持ち込んだGRスープラも展示されていました。

これが噂の超絶深絞りのリアフェンダーですね。

希少な初代シルビアもあるトコにはあるもんだ…。

1970年頃、赤羽で白いレザー内装の初代シルビア(当時から珍しかった)を見て「さすが都会だ…」(爆)と感動していた当時小学校低学年の管理人。

寄り添う2台のバモスホンダ。

1972年頃、クリーニング屋さんがいつもモスグリーンのバモスで御用聞きにやって来るので、お兄さんがいない時を見計らって勝手に乗り込んで「ブッブーッ」ってやってた悪ガキな頃の管理人…。

1977年頃、中学校で右手首をねん挫した管理人は担任の先生(通称とっつあん)の愛車、ブルーメタのランサーセレステで病院に担ぎ込まれたのも今となっては良い思い出…。

物販や飲食ブースも充実しており、個人のガレージセールのお店も軒を連ねておりました。

ただ場所がいちょうの木の傍だと、かぐわしいギンナンの香りが辺りに漂っておりましたけれども…。

つらつらと古い車を見ているだけで、その車が現役だった頃の思い出が走馬灯のように脳裏に浮かんでは消え、センチな郷愁にひたれますね…(爆)。

そして最後はサブロクのかわいいおケツを眺めながら会場を後にしました。

帰路、前橋に寄り道したりしましたが、道に迷うこともなく家に到着。

(メモ:14:30会場発 →15:30前橋 →16:15高崎IC → 18:20自宅着)

今回両イベントとも、楽しそうなたくさんのお子たちの姿が印象的でしたが、先の東京モーターショー(行ってませんが…)も同様だったそうな。

クルマイベントでも子供も楽しめるように配慮されているならば、クルマ好きなお父さんだったら行かない理由はありません。

またそれでクルマに興味を持ってくれる子供が増えてくれれば言うことありませんしね。

下はサテライト駐車場で貰った、ローカル紙「桐生タイムズ」のイベント特集号です。

むかしむかし群馬県人を3年弱やってたんで東毛地域(太田市や桐生市)の土地勘は多少あるつもりですが、カーナビが古い(17年モノ)のでどうなることやら。

先ずは太田市のSUBARU矢島工場で行われたスバル感謝祭へ向かいました。

関越道の混雑で到着が開場時間の9時を過ぎてしまったため構内の駐車場は諦め、西門近くの構外駐車場へ。

しかし西門は閉鎖されており、入り口である正門まで工場の塀の外に沿ってテクテク歩かされるのですが、これがまた遠い(徒歩約13分)。

スバル車の主力生産工場にして、マザー工場である矢島工場のデカさを肌で感じました…。

スバル感謝祭へ出向いた理由は、未だ訪れたことがなかったスバルビジターセンターの内部が見学できるという事だったので…。

スバルビジターセンターとは、一言でいえばスバルの自動車に関するミュージアム施設です。

新旧スバル車やエンジン、シャシ、カットモデル等が所狭しと陳列されています。

この出目金、むか~し本工場の第一食堂の横にひっそりと展示されていた個体ですかね。

当時コッソリ乗り込んだときは、見た目と違って中の広さに驚いたもんですが…。

2Fにも技術や開発に関する展示スペースがあり、伊勢崎にあった石膏モデルも展示されていましたが、こうやって目の当たりにするとちょっと不気味です…。

今記事中唯一のミリタリーネタ、富士T1初鷹が常設展示されています。

会場は結構な人出で、特に子供連れのファミリー層が多く見受けられました。

入場は無料だし、会場内は子供が喜びそうなイベントが目白押しだったのでさもありなん…、と云ったところでしょうか。

技能五輪のブースには板金の叩き出しで造られた驚愕の1/10のBRZがありました。

自分の愛車をワンオフで造ってもらえるとしたら、お幾ら万円ぐらいなんでしょう?

20分ほど滞在して駐車場に戻ると、会場に向かって歩いてるときにすれ違った、めちゃイイ音を立てていた黒のBLEが我車の後ろに。

品よくイジられたMTの3.0Rでした。

(メモ:7:30自宅発 →9:27矢島工場構外駐車場着 →9:40矢島工場正門着 →11:00出発)

お次は昼食に名物ひもかわうどんを食すべく桐生に向かいます。

目星を付けていた桐生のうどんやさんには矢島工場から30分ぐらいで到着しました。

ひもかわうどんはテレビとかで取り上げられるたびにおいしそうと思ってましたが、いざ食しても想像以上に美味で大満足。

食事後、クラシックカーフェスティバルのサテライト駐車場に指定されている株式会社ミツバの社員駐車場へ向かいましたが5分ほどで着いちゃいました。

イベント会場は群馬大学桐生キャンパスなのですが、会場内の駐車場は限られているため車はサテライト駐車場に止めてシャトルバスでの会場入りが推奨されていました。

バスは大体10分ぐらいで会場に到着します。

(メモ:11:30うどん八州着 →12:00発 →12:05ミツバ駐車場着 →12:15発 →12:25群馬大学着)

クラシックカーフェスティバルin桐生と云うイベント自体は知っていましたが、来たのは初めてです。

12:30頃会場に到着しましたが、スバル感謝祭に負けないぐらいの人出で賑わっていました。

群大のキャンパス自体はそんなに広くなく、空いているスペースにテーマやクラブごとに車を展示している感じでした。

そうこうしているうちに、公道でパレードランを行っていた車が帰ってきました。

公道でのパレードランなんて地元の方々や行政機関の協力が無いとできませんよね。

コスモスポーツの後期型でしょうか、ヴァイナルトップが渋い…。

一般企業によるサテライト駐車場の提供やパレードランなど、地元に深く溶け込んだお祭りのようなイベントと云う印象を受けました。

そして管理人世代のヒーロー、ロータスヨーロッパ。

むかし対向車線を走ってきたヨーロッパの前面投影面積があまりにも小さくて、とても人が乗っているようには見えなかった思い出が…。

人だかりがひと際スゴイ、人気者のフェラーリ365GT4BB。

そういえばスーパーカー界のもう一方の雄、クンタッチは不参加のようで見当たりませんでした。

旧車だけでなく、ディーラーが持ち込んだGRスープラも展示されていました。

これが噂の超絶深絞りのリアフェンダーですね。

希少な初代シルビアもあるトコにはあるもんだ…。

1970年頃、赤羽で白いレザー内装の初代シルビア(当時から珍しかった)を見て「さすが都会だ…」(爆)と感動していた当時小学校低学年の管理人。

寄り添う2台のバモスホンダ。

1972年頃、クリーニング屋さんがいつもモスグリーンのバモスで御用聞きにやって来るので、お兄さんがいない時を見計らって勝手に乗り込んで「ブッブーッ」ってやってた悪ガキな頃の管理人…。

1977年頃、中学校で右手首をねん挫した管理人は担任の先生(通称とっつあん)の愛車、ブルーメタのランサーセレステで病院に担ぎ込まれたのも今となっては良い思い出…。

物販や飲食ブースも充実しており、個人のガレージセールのお店も軒を連ねておりました。

ただ場所がいちょうの木の傍だと、かぐわしいギンナンの香りが辺りに漂っておりましたけれども…。

つらつらと古い車を見ているだけで、その車が現役だった頃の思い出が走馬灯のように脳裏に浮かんでは消え、センチな郷愁にひたれますね…(爆)。

そして最後はサブロクのかわいいおケツを眺めながら会場を後にしました。

帰路、前橋に寄り道したりしましたが、道に迷うこともなく家に到着。

(メモ:14:30会場発 →15:30前橋 →16:15高崎IC → 18:20自宅着)

今回両イベントとも、楽しそうなたくさんのお子たちの姿が印象的でしたが、先の東京モーターショー(行ってませんが…)も同様だったそうな。

クルマイベントでも子供も楽しめるように配慮されているならば、クルマ好きなお父さんだったら行かない理由はありません。

またそれでクルマに興味を持ってくれる子供が増えてくれれば言うことありませんしね。

下はサテライト駐車場で貰った、ローカル紙「桐生タイムズ」のイベント特集号です。

2018年12月15日

行ってみた!日産グローバル本社ギャラリー

何時も横を通り過ぎるだけの日産グローバル本社ギャラリーに一寸気になる車が展示されていたので、久しぶりに寄ってみました。

日産グローバル本社ギャラリーとは、日産の横浜グローバル本社社屋内に設置されているショールームです。

気になる車とは日産GT-R50 byイタルデザインで、50台限定とされる生産台数や一億円越えと云われる価格で一部のクルマ好きの間では話題となっています。

R35をベースにイタルデザインによってガワをリデザインされていますが、素直にカッチョいいと思います。

(ちょっと、ガ〇ダム入ってますが…)

傍らにはKPGC110(ケンメリGT-R)のレーシングプロトも鎮座し、GT-Rの長い歴史に思いを馳せることのできる展示となっています。

こうして二台を並べているのは、GT-R50のゴールドの差し色はKPGC110のカラーリングから引用しました…、と云う事なんでしょうね。

日産はこのようなヘリテージには事欠かない歴史あるメーカーなのですから、それを上手く生かしたクルマ造りをしないのはなんとも勿体ないと常々思っています。

たとえ過去の栄光でも(敢えて言わせてもらいます)うまく活用すれば大きな財産なのに…。

他社の例では、アルピーヌA110やカワサキZ900RS、はたまたスタンバイ中の90スープラなんかは非常に上手くやってますよね。

7~80年代の日産セダンのイメージで、敢えてエッジを効かせた端正なハコセダンなんか出したら新鮮だし、一定の層(管理人世代?)には受けると思うんですが…。

以上、特に日産ファンと云う訳ではない(爆)、いちクルマ好きの戯言でした…。

話は変わって、このギャラリーには日本には導入されていない興味深い車種も展示されていたりします。

すみっこの方には、ダットサンブランドのRedi GOなる発展途上国向けのミニカーが展示されており、また技術の日産の別の顔を垣間見ることができます。

良くも悪くも、気持ち良いぐらい割り切った造りの車です。

フロントワイパーなんてシングルアームですけど、リンク機構も何もない潔さ良さですもん…(笑)。

日産グローバル本社ギャラリーとは、日産の横浜グローバル本社社屋内に設置されているショールームです。

気になる車とは日産GT-R50 byイタルデザインで、50台限定とされる生産台数や一億円越えと云われる価格で一部のクルマ好きの間では話題となっています。

R35をベースにイタルデザインによってガワをリデザインされていますが、素直にカッチョいいと思います。

(ちょっと、ガ〇ダム入ってますが…)

傍らにはKPGC110(ケンメリGT-R)のレーシングプロトも鎮座し、GT-Rの長い歴史に思いを馳せることのできる展示となっています。

こうして二台を並べているのは、GT-R50のゴールドの差し色はKPGC110のカラーリングから引用しました…、と云う事なんでしょうね。

日産はこのようなヘリテージには事欠かない歴史あるメーカーなのですから、それを上手く生かしたクルマ造りをしないのはなんとも勿体ないと常々思っています。

たとえ過去の栄光でも(敢えて言わせてもらいます)うまく活用すれば大きな財産なのに…。

他社の例では、アルピーヌA110やカワサキZ900RS、はたまたスタンバイ中の90スープラなんかは非常に上手くやってますよね。

7~80年代の日産セダンのイメージで、敢えてエッジを効かせた端正なハコセダンなんか出したら新鮮だし、一定の層(管理人世代?)には受けると思うんですが…。

以上、特に日産ファンと云う訳ではない(爆)、いちクルマ好きの戯言でした…。

話は変わって、このギャラリーには日本には導入されていない興味深い車種も展示されていたりします。

すみっこの方には、ダットサンブランドのRedi GOなる発展途上国向けのミニカーが展示されており、また技術の日産の別の顔を垣間見ることができます。

良くも悪くも、気持ち良いぐらい割り切った造りの車です。

フロントワイパーなんてシングルアームですけど、リンク機構も何もない潔さ良さですもん…(笑)。

2018年07月01日

乗ってみた!VWポロ TSIハイライン

VGJ期待(?)の量販車種、フルモデルチェンジしたVWポロのTSIハイラインに乗ってきました。

フォルクスワーゲン(以下VW)から興味深い新車が出るたびにお邪魔するVW和光。

でも最後に行ったのがゴルフ7発売直後だったので、敷居を跨ぐのは約5年ぶりです。

そんな久々に見に行こうと云う気になったニューポロですが、デザインは基本的に旧型を踏襲してワイド&ロー化を図った印象です。

なので新鮮味は薄く、加えて最近のVWのパキパキなデザインに馴染めない管理人としては、実車を見ても今一つ心に響くものが無かったと云うのが正直なところです。

特にフロントの煩雑な意匠は、旧ポロのシンプルな良さを思い出してしまいますね。

しかしデザインはともかく、サイズ感(特に全幅1750mm)は良いし、1リッター3気筒ターボ+7速DSGの走りも街中でちょい乗りした限りでは緻密で軽快。

多少パワー不足も感じますが、その時はちょっと踏んであげれば排気音も威勢良くなり(嫌な音質ではありません)過不足のない加速を披露します。

このキレの良さはCVTでは出せない味ですし、静粛性もとても高く3気筒のネガは感じなかったです。

何より小排気量らしい、使い切れる感じが楽しいですね。

今までDSGは出足がトロいと云うイメージを持ってたんですが、ニューポロに関してはそのようなことはありませんでした。

セールスの方に聞いた所、昔試乗したゴルフ7ハイラインの初期ロットに限ってジャダー対策のセッティングだったとの事で、認識を変えないといけませんね。

そんなニューポロですが、乗ってみると良く出来た実用車ではありましたがそれ以上のものではなく、バリューも含めて管理人にはコレといった魅力を見出すことができませんでした。

それは思ったよりスポーティでは無かったと云う、管理人の勝手な考えに因るものなんですけどね。

最近2リッターのGTiが発売になり、今後は本国のゴルフ7.5に積まれている新しい1.5リッター搭載のR-ラインの登場が控えているそうな。

主役は遅れてやって来る…、それら本命が揃った時、また管理人の中でのニューポロの立ち位置も変わってくるんでしょうけど…。

しかしポロで300万円を大きく超えてしまうと、今度はあまりにも実用車然としている内装の質感がツラいかも…。

フォルクスワーゲン(以下VW)から興味深い新車が出るたびにお邪魔するVW和光。

でも最後に行ったのがゴルフ7発売直後だったので、敷居を跨ぐのは約5年ぶりです。

そんな久々に見に行こうと云う気になったニューポロですが、デザインは基本的に旧型を踏襲してワイド&ロー化を図った印象です。

なので新鮮味は薄く、加えて最近のVWのパキパキなデザインに馴染めない管理人としては、実車を見ても今一つ心に響くものが無かったと云うのが正直なところです。

特にフロントの煩雑な意匠は、旧ポロのシンプルな良さを思い出してしまいますね。

しかしデザインはともかく、サイズ感(特に全幅1750mm)は良いし、1リッター3気筒ターボ+7速DSGの走りも街中でちょい乗りした限りでは緻密で軽快。

多少パワー不足も感じますが、その時はちょっと踏んであげれば排気音も威勢良くなり(嫌な音質ではありません)過不足のない加速を披露します。

このキレの良さはCVTでは出せない味ですし、静粛性もとても高く3気筒のネガは感じなかったです。

何より小排気量らしい、使い切れる感じが楽しいですね。

今までDSGは出足がトロいと云うイメージを持ってたんですが、ニューポロに関してはそのようなことはありませんでした。

セールスの方に聞いた所、昔試乗したゴルフ7ハイラインの初期ロットに限ってジャダー対策のセッティングだったとの事で、認識を変えないといけませんね。

そんなニューポロですが、乗ってみると良く出来た実用車ではありましたがそれ以上のものではなく、バリューも含めて管理人にはコレといった魅力を見出すことができませんでした。

それは思ったよりスポーティでは無かったと云う、管理人の勝手な考えに因るものなんですけどね。

最近2リッターのGTiが発売になり、今後は本国のゴルフ7.5に積まれている新しい1.5リッター搭載のR-ラインの登場が控えているそうな。

主役は遅れてやって来る…、それら本命が揃った時、また管理人の中でのニューポロの立ち位置も変わってくるんでしょうけど…。

しかしポロで300万円を大きく超えてしまうと、今度はあまりにも実用車然としている内装の質感がツラいかも…。

2018年06月01日

行ってみた!第7回モーターサイクルミーティングin足利(とタイヤインプレ)

2018年5月13日に栃木県足利市の足利大学キャンパスで行われた、第7回モーターサイクルミーティングin足利に行ってきました。

去年の第6回に引き続き行って参りました。

あいにくその日は午後から雨と云う予報になっていましたが、最近車のタイヤを換え、慣らしがてら長距離を走りたかったので今年も行く事を決断。

そして10時半ごろ会場に到着してみると…、あれ?去年と大学の名前が変わってる…。

非情にも予報より早く、10時前にはポツポツと降り始める雨。

集まったバイクは、ざっと見たところ去年の半分以下と云ったところですが、旧車バイクの電装系(限りませんが…)にとって雨は鬼門ですから仕方ありません。

幸か不幸かこの会場のバイク展示スペースの上には樹木が生い茂っているので、ポツポツぐらいならば雨を凌ぐことができたようです。

去年も来ていた栃木県警は、雨予報だからか白バイは不参加でした。

その代わりクラウンのパトカーが180系から210系アスリートにグレードアップ。

ボンネットを開けてくれたり、赤色灯の点滅やサイレンを鳴らしたりとサービス満点で、白バイがいない中一台気を吐いていました。

意外とシンプルな室内。

リヤシートも革張りで高級感があります。

是非一度乗ってみたいと思いました…(棒読み)。

タイヤは18インチのポテンザRE050A、嘗てウチのBLレガシィにOE装着されていたのと同じ銘柄です。

お仕事が楽しそう…。

バイクにシボレーのV8エンジンを積んじゃったワガママボディは、ホスボス軍団です。

エンジン掛けるところを見たかった…。

ホンダのベンリイCB92スーパースポーツ、初めてCBの名が冠されたバイクです。

イカツイ形状のタンクは、通称ドクロタンクですね。

エンジンはOHCツインの125cc 15psで、フレームはバックボーン、フロントサスはボトムリンクです。

実用車みたいなスペックですが、ゼロヨンは17秒台で、当時(1950年代末)は今でいうレーサーレプリカ的な存在だったようです。

ここいらだと管理人も知っている、ホンダドリームCB72スーパースポーツ。

ビッグタンクにコンチハンと、正統ヨーロピアン風味でイカしてます。

イイ感じにヤレているラビットジュニアS301。

エイジングを塗装で表現する時の参考用に撮ってしまいました(失礼!)。

素晴らしいコンディションのライラックLS18の3型…。

なんて知った風なことを云ってますが、良く知らない旧車をこうやって調べていると勉強になりますね。

因みにVツインOHVの250ccですが、重厚なスタイルはクォーターには見えません。

個人的に今大会一番の福眼だった、ホンダドリームCB400Four-Ⅰ。

中型自二免許制度に合わせて、排気量を408ccから398ccに落としたコンチハン仕様のヨンフォアです。

しかし黒いサイドカバーから398ccのFour-Ⅰと判断したんですが、ブルーのタンクカラーは408cc専用だったハズ…?

それはさておき、見た所クランクケースカバーと電装系以外はフルオリジナルの素晴らしい個体です。

そして4イントゥ1のエキパイが描く艶めかしい曲線に刮目!

この集合管が拝めただけで来た甲斐がありました。

そうこうしてるうちに、ちょっと遅れてベスパの一群が到着。

これから雨が降るってのにちょっと感動…(うるっ)。

新三菱重工のシルバーピジョンC140なるスクーターです。

洗練されたスタイルで、トラックのキャブチルト(はたまたクリンコフのアッパーカバー)のように後部がガバッと大胆に開きます。

調べてみると125ccの2ストツイン(!)だったり、そしてデザイナーはなんとデボネアを手掛けたハンス・S・ブレッツナー氏(!!)だったり。

どうりで中々インパクトのあるデザインで整備性も非常に良さそうですが、これを最後に三菱はスクーターから手を引いてしまったそうです(ギャフン)。

そんなこんなで一通り見物した後、会場で美味な手打ちそば(¥450)を手繰って11:30頃会場を後にしました。

午後からは予報通りの本降りとなってしまいましたが、参加者の皆さんが無事に帰宅できたことを願わずにはいられませんでした。

今回の遠征の目的の一つである新しいシューズのインプレも…。

タイヤを買い換えるにあたり、わがロートルレガシィにも負担が少なそうな、静かでソフトなコンフォート系を狙っていました。

BSのアレは古いし高価なので除外し、最近増えつつある新世代のコンフォートクラスから評判のいいダンロップのルマンV(ファイブ)をチョイス。

以前からダンロップには何となく良いイメージを持っており、前タイヤのグッドイヤーレブスペックRS-02も製造は日本ダンロップでした。

今はもう慣れてしまいましたが、交換後しばらくはタイヤの真円度の高さと転がり抵抗の少なさにより、車がスーっと前に出ていく様を体感出来ました。

そんなエコタイヤのような特性を備えつつも、BLレガシィの持つ正確なハンドリングや高スタビリティ性などの美点を損なっている感触は一切ありません。

行きはドライの関越道、帰りはヘビーウェットの新大宮バイパスでしたが、どのような路面でも当たりが柔らかく、直進性や排水性についても不満を覚えることはなかったです。

BLは元来ハーシュネスがきつく、いつも道路の継ぎ目のビシッというショックに身構えてしまっていたんですが、それが見事に丸められました。

ざらつき路面に対しても一枚ゴムを敷いたような滑らかさに変貌し、これにはタイヤのテクノロジーの進化ってスゴイなと…。

加えて路面にも因りますがロードノイズが大幅に低減されたので、メーカーが苦労して調律しているであろうエンジンのメカニカルノイズや排気音が雑味なく耳に届くようになりました。

少々エコタイヤ然としたタイヤパターンと、ポヨンとしたショルダー形状で見た目は精悍さに欠けますが、快適性とのトレードオフですね…。

ホイール装着時に特定の面を外側にする指示があるのみで、回転方向の指定はありません。

タイヤのキャラクターとしてコンフォート性に大きく舵を切っている割にはしっかり感も損なわれておらず、そこそこスポーティな車とのマッチングは良好だと思います。

費用も8年前に買ったレブスペックRS-02の総額+2万円で収まったことを考えると、価格的にも性能的にも満足度は高いです。

去年の第6回に引き続き行って参りました。

あいにくその日は午後から雨と云う予報になっていましたが、最近車のタイヤを換え、慣らしがてら長距離を走りたかったので今年も行く事を決断。

そして10時半ごろ会場に到着してみると…、あれ?去年と大学の名前が変わってる…。

非情にも予報より早く、10時前にはポツポツと降り始める雨。

集まったバイクは、ざっと見たところ去年の半分以下と云ったところですが、旧車バイクの電装系(限りませんが…)にとって雨は鬼門ですから仕方ありません。

幸か不幸かこの会場のバイク展示スペースの上には樹木が生い茂っているので、ポツポツぐらいならば雨を凌ぐことができたようです。

去年も来ていた栃木県警は、雨予報だからか白バイは不参加でした。

その代わりクラウンのパトカーが180系から210系アスリートにグレードアップ。

ボンネットを開けてくれたり、赤色灯の点滅やサイレンを鳴らしたりとサービス満点で、白バイがいない中一台気を吐いていました。

意外とシンプルな室内。

リヤシートも革張りで高級感があります。

是非一度乗ってみたいと思いました…(棒読み)。

タイヤは18インチのポテンザRE050A、嘗てウチのBLレガシィにOE装着されていたのと同じ銘柄です。

お仕事が楽しそう…。

バイクにシボレーのV8エンジンを積んじゃったワガママボディは、ホスボス軍団です。

エンジン掛けるところを見たかった…。

ホンダのベンリイCB92スーパースポーツ、初めてCBの名が冠されたバイクです。

イカツイ形状のタンクは、通称ドクロタンクですね。

エンジンはOHCツインの125cc 15psで、フレームはバックボーン、フロントサスはボトムリンクです。

実用車みたいなスペックですが、ゼロヨンは17秒台で、当時(1950年代末)は今でいうレーサーレプリカ的な存在だったようです。

ここいらだと管理人も知っている、ホンダドリームCB72スーパースポーツ。

ビッグタンクにコンチハンと、正統ヨーロピアン風味でイカしてます。

イイ感じにヤレているラビットジュニアS301。

エイジングを塗装で表現する時の参考用に撮ってしまいました(失礼!)。

素晴らしいコンディションのライラックLS18の3型…。

なんて知った風なことを云ってますが、良く知らない旧車をこうやって調べていると勉強になりますね。

因みにVツインOHVの250ccですが、重厚なスタイルはクォーターには見えません。

個人的に今大会一番の福眼だった、ホンダドリームCB400Four-Ⅰ。

中型自二免許制度に合わせて、排気量を408ccから398ccに落としたコンチハン仕様のヨンフォアです。

しかし黒いサイドカバーから398ccのFour-Ⅰと判断したんですが、ブルーのタンクカラーは408cc専用だったハズ…?

それはさておき、見た所クランクケースカバーと電装系以外はフルオリジナルの素晴らしい個体です。

そして4イントゥ1のエキパイが描く艶めかしい曲線に刮目!

この集合管が拝めただけで来た甲斐がありました。

そうこうしてるうちに、ちょっと遅れてベスパの一群が到着。

これから雨が降るってのにちょっと感動…(うるっ)。

新三菱重工のシルバーピジョンC140なるスクーターです。

洗練されたスタイルで、トラックのキャブチルト(はたまたクリンコフのアッパーカバー)のように後部がガバッと大胆に開きます。

調べてみると125ccの2ストツイン(!)だったり、そしてデザイナーはなんとデボネアを手掛けたハンス・S・ブレッツナー氏(!!)だったり。

どうりで中々インパクトのあるデザインで整備性も非常に良さそうですが、これを最後に三菱はスクーターから手を引いてしまったそうです(ギャフン)。

そんなこんなで一通り見物した後、会場で美味な手打ちそば(¥450)を手繰って11:30頃会場を後にしました。

午後からは予報通りの本降りとなってしまいましたが、参加者の皆さんが無事に帰宅できたことを願わずにはいられませんでした。

今回の遠征の目的の一つである新しいシューズのインプレも…。

タイヤを買い換えるにあたり、わがロートルレガシィにも負担が少なそうな、静かでソフトなコンフォート系を狙っていました。

BSのアレは古いし高価なので除外し、最近増えつつある新世代のコンフォートクラスから評判のいいダンロップのルマンV(ファイブ)をチョイス。

以前からダンロップには何となく良いイメージを持っており、前タイヤのグッドイヤーレブスペックRS-02も製造は日本ダンロップでした。

今はもう慣れてしまいましたが、交換後しばらくはタイヤの真円度の高さと転がり抵抗の少なさにより、車がスーっと前に出ていく様を体感出来ました。

そんなエコタイヤのような特性を備えつつも、BLレガシィの持つ正確なハンドリングや高スタビリティ性などの美点を損なっている感触は一切ありません。

行きはドライの関越道、帰りはヘビーウェットの新大宮バイパスでしたが、どのような路面でも当たりが柔らかく、直進性や排水性についても不満を覚えることはなかったです。

BLは元来ハーシュネスがきつく、いつも道路の継ぎ目のビシッというショックに身構えてしまっていたんですが、それが見事に丸められました。

ざらつき路面に対しても一枚ゴムを敷いたような滑らかさに変貌し、これにはタイヤのテクノロジーの進化ってスゴイなと…。

加えて路面にも因りますがロードノイズが大幅に低減されたので、メーカーが苦労して調律しているであろうエンジンのメカニカルノイズや排気音が雑味なく耳に届くようになりました。

少々エコタイヤ然としたタイヤパターンと、ポヨンとしたショルダー形状で見た目は精悍さに欠けますが、快適性とのトレードオフですね…。

ホイール装着時に特定の面を外側にする指示があるのみで、回転方向の指定はありません。

タイヤのキャラクターとしてコンフォート性に大きく舵を切っている割にはしっかり感も損なわれておらず、そこそこスポーティな車とのマッチングは良好だと思います。

費用も8年前に買ったレブスペックRS-02の総額+2万円で収まったことを考えると、価格的にも性能的にも満足度は高いです。

2017年10月07日

乗ってみた、日産GT-R 2017年モデル

日産グローバル本社ギャラリーで2017年モデルの日産GT-Rプレミアムエディションに乗ってきました。

日産グローバル本社ギャラリーとは、横浜にある日産グローバル本社1Fにあるショールームで、日産車の展示やイベント等を行なっている施設です。

時節柄、新型リーフ祭りの真っ最中でした…。

あるプレ金の日に早めに職場を出たので、新型リーフでも見ようかと通勤路途中にある日産ショールームに足を向けました。

ショールームに入るや白いポロシャツ姿の男性スタッフの方が寄ってきて「試乗はいかがですか?GT-Rなんかもできますよ」と声を掛けられました。

急なことだったので「また今度…」とビッグスマイルで応えて一度はスルーした管理人…。

しかしR35こと日産GT-Rの試乗なんてそう滅多に出来ないことに気が付き、数秒後には踵を返して試乗のお願いをしていました(笑)。

試乗車はレンタカーだそうで、走行距離は1.4万kmほど。

R35に乗るのは初めてで、スタッフの方に軽くレクチャーを受け早速試乗に出ました。

試乗コースは、みなとみらい周辺を5kmほどぐるっと回るルートです。

走り出しで「おやっ?」と思ったのは、想像したより発進時のトルクが薄いな…、と。

もっと、スタートからトルクでぐいっと押し出す感じをイメージしていたので、以外でした。

もっとも脳内比較車が友人のメルセデスのC63AMG(C204)なので、考えてみたら排気量が全然違いますね。

夕方のみなとみらい地区は激しい渋滞も無く、所々アクセルを踏めるような状況もありましたが、あくまで安定感を保ちジェントルに振舞うR35。

この程度の試乗では能力の数%も引き出す事は叶いませんし、そのポテンシャルの片鱗すら拝むことはできませんでした。

リジッドだけれども雑味の無い乗り味や、少し大きめの音振でその存在を主張するエンジン / トランスミッション。

トランスアクスルらしく後方からギアチェンジの作動音が聞こえる(聞かせている?)のは痺れる演出です。

奇を衒ったインパネや、爆音仕掛けなどの派手な演出はありませんが、それこそが「速く走るためのウェポン」としてのGT-Rの本質なのかなと思ったりしました。

最近、やたら挑戦的な日産CM中のフレーズには首をひねることが多かったのですが、R35に対して云っているのであれば素直に納得できますね。

確かにやりすぎてます、GT-Rだけは…。

帰りにはハードカバーのカタログをお土産にいただきました。

日産グローバル本社ギャラリーとは、横浜にある日産グローバル本社1Fにあるショールームで、日産車の展示やイベント等を行なっている施設です。

時節柄、新型リーフ祭りの真っ最中でした…。

あるプレ金の日に早めに職場を出たので、新型リーフでも見ようかと通勤路途中にある日産ショールームに足を向けました。

ショールームに入るや白いポロシャツ姿の男性スタッフの方が寄ってきて「試乗はいかがですか?GT-Rなんかもできますよ」と声を掛けられました。

急なことだったので「また今度…」とビッグスマイルで応えて一度はスルーした管理人…。

しかしR35こと日産GT-Rの試乗なんてそう滅多に出来ないことに気が付き、数秒後には踵を返して試乗のお願いをしていました(笑)。

試乗車はレンタカーだそうで、走行距離は1.4万kmほど。

R35に乗るのは初めてで、スタッフの方に軽くレクチャーを受け早速試乗に出ました。

試乗コースは、みなとみらい周辺を5kmほどぐるっと回るルートです。

走り出しで「おやっ?」と思ったのは、想像したより発進時のトルクが薄いな…、と。

もっと、スタートからトルクでぐいっと押し出す感じをイメージしていたので、以外でした。

もっとも脳内比較車が友人のメルセデスのC63AMG(C204)なので、考えてみたら排気量が全然違いますね。

夕方のみなとみらい地区は激しい渋滞も無く、所々アクセルを踏めるような状況もありましたが、あくまで安定感を保ちジェントルに振舞うR35。

この程度の試乗では能力の数%も引き出す事は叶いませんし、そのポテンシャルの片鱗すら拝むことはできませんでした。

リジッドだけれども雑味の無い乗り味や、少し大きめの音振でその存在を主張するエンジン / トランスミッション。

トランスアクスルらしく後方からギアチェンジの作動音が聞こえる(聞かせている?)のは痺れる演出です。

奇を衒ったインパネや、爆音仕掛けなどの派手な演出はありませんが、それこそが「速く走るためのウェポン」としてのGT-Rの本質なのかなと思ったりしました。

最近、やたら挑戦的な日産CM中のフレーズには首をひねることが多かったのですが、R35に対して云っているのであれば素直に納得できますね。

確かにやりすぎてます、GT-Rだけは…。

帰りにはハードカバーのカタログをお土産にいただきました。

2017年08月19日

やってみた、ナリタモーターランド走行会

7月中旬に千葉県山武郡にあるサーキット、ナリタモーターランド(以下ナリモ)でスポーツ走行を体験してきました。

場所は、成田空港から30分ほど南へ下った山中にあります。

ナリモは元々カート用のサーキットとしてオープンし、現在は4輪のスポーツ走行を中心として運営されているようです。

下の写真はナリモのHPより拝借しました。

デミオ使いのⅠさんに誘われて、初のクローズドトラックの走行を体験してきました。

手前がⅠさんの愛車デミオ15MBです。

グレード名のMBはモータースポーツベースの略で、輸出向けの1.5リッターエンジン(ハイオク!)/6MTを搭載した楽しそうな車です。

奥が管理人のBLレガシィ(どノーマル)で、まったくサーキットに似合わない車です(爆)。

コースの走行にあたっては、ヘルメットとグローブ、そして長袖が必要です。

Ⅰさんに倣って、ドライビングシューズ代わりにフットサル用のシューズも用意しました。

グローブはウチにある複数のミリタリーグローブから、ステアリング操作に具合の良さそうなものをチョイス。

予約した走行時間は、13:00から14:00の一時間で、料金は3Kとリーズナブルです。

その時間帯に予約した車が代わりばんこに走ります。

今回はⅠさん(撮影ありがとうございますっ!)、管理人そしてもう一人の方(オープン軽)の3台で走りました。

と云っても同時に走るわけではなく原則1台ずつの走行で、走行中の車が2周してコース外に出るまで次の人は入り口で待機となります。

そしてコース管理者の方から丁寧なレクチャーを受け、コースイン。

とにかく飛ばしすぎのコースアウト→クラッシュだけは避けることを心掛けました。

コース全長は約800mで、道幅は狭くタイトなコーナーの連続です。

最高速はチキンな管理人の腕では、唯一の直線であるホームストレッチの終わりで80km/hぐらいが精一杯です。

またBLのMTギア比だと発進を除いて2速に入れっぱなしで事足りてしまい、ほぼオートマ状態でした(笑)。

8ラップほどしましたが、この日はドピーカンで気温が高く、コース上の温度も50℃ぐらいあったようでタイヤもそれなりに溶けておりました。

タイヤ銘柄は、一部でスポーツ走行用にコスパが高いと評判のグッドイヤー レブスペックRS02です。

8年目なのでそろそろ交換しようか悩んでいましたが、これで心置きなく交換に踏みきれます(笑)。

あとブレーキパッドも13年間一度も交換していないので(汗)、これを機会に…(以下同文)。

予約は必要ですが、気軽に低価格でスポーツ走行が楽しめるこのような施設は、末永く存続してほしいですね。

短い時間でしたが、静かな山中での真夏のひと時、楽しかった子供の頃の夏休みを思い出しました…。

場所は、成田空港から30分ほど南へ下った山中にあります。

ナリモは元々カート用のサーキットとしてオープンし、現在は4輪のスポーツ走行を中心として運営されているようです。

下の写真はナリモのHPより拝借しました。

デミオ使いのⅠさんに誘われて、初のクローズドトラックの走行を体験してきました。

手前がⅠさんの愛車デミオ15MBです。

グレード名のMBはモータースポーツベースの略で、輸出向けの1.5リッターエンジン(ハイオク!)/6MTを搭載した楽しそうな車です。

奥が管理人のBLレガシィ(どノーマル)で、まったくサーキットに似合わない車です(爆)。

コースの走行にあたっては、ヘルメットとグローブ、そして長袖が必要です。

Ⅰさんに倣って、ドライビングシューズ代わりにフットサル用のシューズも用意しました。

グローブはウチにある複数のミリタリーグローブから、ステアリング操作に具合の良さそうなものをチョイス。

予約した走行時間は、13:00から14:00の一時間で、料金は3Kとリーズナブルです。

その時間帯に予約した車が代わりばんこに走ります。

今回はⅠさん(撮影ありがとうございますっ!)、管理人そしてもう一人の方(オープン軽)の3台で走りました。

と云っても同時に走るわけではなく原則1台ずつの走行で、走行中の車が2周してコース外に出るまで次の人は入り口で待機となります。

そしてコース管理者の方から丁寧なレクチャーを受け、コースイン。

とにかく飛ばしすぎのコースアウト→クラッシュだけは避けることを心掛けました。

コース全長は約800mで、道幅は狭くタイトなコーナーの連続です。

最高速はチキンな管理人の腕では、唯一の直線であるホームストレッチの終わりで80km/hぐらいが精一杯です。

またBLのMTギア比だと発進を除いて2速に入れっぱなしで事足りてしまい、ほぼオートマ状態でした(笑)。

8ラップほどしましたが、この日はドピーカンで気温が高く、コース上の温度も50℃ぐらいあったようでタイヤもそれなりに溶けておりました。

タイヤ銘柄は、一部でスポーツ走行用にコスパが高いと評判のグッドイヤー レブスペックRS02です。

8年目なのでそろそろ交換しようか悩んでいましたが、これで心置きなく交換に踏みきれます(笑)。

あとブレーキパッドも13年間一度も交換していないので(汗)、これを機会に…(以下同文)。

予約は必要ですが、気軽に低価格でスポーツ走行が楽しめるこのような施設は、末永く存続してほしいですね。

短い時間でしたが、静かな山中での真夏のひと時、楽しかった子供の頃の夏休みを思い出しました…。

2017年04月01日

乗ってみた、日産ノートe-POWERメダリスト

自分の車をオイル交換に出している待ち時間に、隣の日産ディーラーでノートe-POWERに試乗してきました。

e-POWERとはガソリンエンジンで発電して駆動用バッテリーにチャージ、その蓄えた電力でモーターを駆動すると云うシステムです。

管理人的にはエレファント重駆逐戦車を連想し、東部戦線に想いを馳せてしまう訳ですが…。

日産自動車が電気自動車(以下EV)と言い張るe-POWERですが、さっそく車に乗り込みスタートボタンをスイッチオン。

その時エンジンは始動し、メーター内の駆動用バッテリーは満充電を示しています…。

走り出すと、なるほどEVを名乗るだけありスタートから頼もしいトルク感で、ぐいぐい加速します。

ネット上で0~100km/hが7.5秒というデータがあり、ホントだとするとかなりの俊足ですね。

EVの構造上トランスミッションは無いため、加減速はスムーズそのもので中々の好印象でした。

メダリストはウィンドウの板厚も厚いらしく室内の静粛性も高かったですが、相変わらず3気筒エンジンは回ったまま…。

メディアの試乗記でEcoモードにすると回生ブレーキが強力に効いて、街中ではほぼブレーキいらずという知識を仕入れていたので早速試してみました。

アクセルの加減のみで停止までスピードをコントロールできるのは面白い体験でしたが、スロットル操作に対して敏感すぎてちょっと気を使う感じでした。

まあ、すぐ慣れると思いますが…。

15分ほどの試乗でしたが、最後までエンジンは掛かったままで、アクセルを踏むとそれなりに唸ったりして(笑)…。

試乗中セールスの方に、エンジンの止まる条件を聞いたんですが、声のトーンが落ちてその話題には触れて欲しくない雰囲気になったので、それ以上追及するのは止めました(汗)。

駆動用バッテリーの容量を考えると、よっぽど条件が良いとき以外は、そうそうエンジンは止まらないのかもしれません。

総括すると、初システムを有り物の車体に詰め込んだにしては完成度は高いと思います。

EVのメリットであるスムーズで加速も良いと云う特性は備えている反面、ちょっと燃費の良いクルマ並みにはガソリンスタンドへ行って給油する必要があると云う事実。

それに納得できるかどうかが、この車の評価の分かれ目でしょうね。

EVはモデルチェンジで飛躍的に性能がアップするのが常なので、将来フルモデルチェンジして、さらに駆動用バッテリーがもう少し大きくなったりしたらもっと良い車に化けそうな気がします。

そして帰りに自分の車で走り出した時に、いつものように心の中で叫びました…、シンプルって素晴らしい!(爆)

e-POWERとはガソリンエンジンで発電して駆動用バッテリーにチャージ、その蓄えた電力でモーターを駆動すると云うシステムです。

管理人的にはエレファント重駆逐戦車を連想し、東部戦線に想いを馳せてしまう訳ですが…。

日産自動車が電気自動車(以下EV)と言い張るe-POWERですが、さっそく車に乗り込みスタートボタンをスイッチオン。

その時エンジンは始動し、メーター内の駆動用バッテリーは満充電を示しています…。

走り出すと、なるほどEVを名乗るだけありスタートから頼もしいトルク感で、ぐいぐい加速します。

ネット上で0~100km/hが7.5秒というデータがあり、ホントだとするとかなりの俊足ですね。

EVの構造上トランスミッションは無いため、加減速はスムーズそのもので中々の好印象でした。

メダリストはウィンドウの板厚も厚いらしく室内の静粛性も高かったですが、相変わらず3気筒エンジンは回ったまま…。

メディアの試乗記でEcoモードにすると回生ブレーキが強力に効いて、街中ではほぼブレーキいらずという知識を仕入れていたので早速試してみました。

アクセルの加減のみで停止までスピードをコントロールできるのは面白い体験でしたが、スロットル操作に対して敏感すぎてちょっと気を使う感じでした。

まあ、すぐ慣れると思いますが…。

15分ほどの試乗でしたが、最後までエンジンは掛かったままで、アクセルを踏むとそれなりに唸ったりして(笑)…。

試乗中セールスの方に、エンジンの止まる条件を聞いたんですが、声のトーンが落ちてその話題には触れて欲しくない雰囲気になったので、それ以上追及するのは止めました(汗)。

駆動用バッテリーの容量を考えると、よっぽど条件が良いとき以外は、そうそうエンジンは止まらないのかもしれません。

総括すると、初システムを有り物の車体に詰め込んだにしては完成度は高いと思います。

EVのメリットであるスムーズで加速も良いと云う特性は備えている反面、ちょっと燃費の良いクルマ並みにはガソリンスタンドへ行って給油する必要があると云う事実。

それに納得できるかどうかが、この車の評価の分かれ目でしょうね。

EVはモデルチェンジで飛躍的に性能がアップするのが常なので、将来フルモデルチェンジして、さらに駆動用バッテリーがもう少し大きくなったりしたらもっと良い車に化けそうな気がします。

そして帰りに自分の車で走り出した時に、いつものように心の中で叫びました…、シンプルって素晴らしい!(爆)

2016年12月10日

乗ってみた、スバル インプレッサ スポーツ2.0i-L

車検の見積もりのついでに、スバルのインプレッサ スポーツ2.0i-Lに乗ってきました。

GT/GK系の新型インプレッサに関しては、発表前からメディア向けに試乗会を開いたり、ディーラーで展示会を開いたりで、その評価も上々だったようですね。

その性能およびバリューの高さは、近年の好業績で得たキャッシュフローを良い流れで生かしたと云うことでしょうか。

そんな訳で管理人も試乗を楽しみにしておりました。

評価の指標は、ついにホイールベースがインプレッサと同寸とされてしまった(涙)BLレガシィ(4代目レガシィセダン)です。

早速乗り込んでみると、高い内装の質感はBLをやっと超えた感じがします。

そしてひと言、「ハンドル小っさ!」。

今主流の太い握りの小径ハンドルですが、電動アシストらしいフリクション感も相まって繊細な操作がしにくそうであまり好みではありませんでした。

この点BLの油圧アシストのスイートさに惚れ直す管理人…。

走り出すと、最初のうちオーバーサーボ気味のブレーキに四苦八苦…。

BL/BPあたりまでのスバル乗りは、ブレーキは緩めのサーボを踏力でコントロールするもの…、と刷り込まれているもので(笑)。

乗り心地は素晴らしく車格を超えた重厚感がありますが、直進性はスバル伝統(?)でやや頼りない感じ。

と、1キロも走らないうちに、ネガティブな感想が続々と…(汗)、でもこれらは慣れてしまえば、なんてことありません。

最大の問題点は、改良されたとは言え、やっぱりCVTに尽きます。

いくらステップ変速みたいな小手先のギミックを与えても所詮はローコストAT(云っちゃった…)、ダイレクト感の欠如は拭えません。

このステップ変速は将来の多段数ATの導入に対する布石だと思いたいし(妄想がとまらない…)、それを得てスバルは本物になるんじゃないでしょうか。

もう一つ、昔から雪に強いスバル車の特徴として「低重心かつ最低地上高は十分に高い」と云うのがあったんですが、最近は130ミリ(BLは155ミリ)と普通の車と変わらない値になってしまいました。

氷雪路で扱いにくそうなカックンブレーキも相まって、大雪の日はこたつで寝てろと云わんばかりのスペックになってしまって、もはや無理にAWDを狙わず、FWDを選ぶのもアリかな~なんて考えてしまいますね。

以上の感想は、頭の固いスバルが長い人(爆)の意見なので、新型インプレッサはここ最近スバルに乗り始めた人や、他社からの乗り換えの人にも大いにアピールする素晴らしい車であることは疑いありません。

加えて、ガキっぽいところがないのもスバル車らしいな…、と思います。

スバルが長い人(爆)の一部は新車が出るとたいてい、「スバルらしくない…」「こんなのスバルじゃない…」と反応するやっかいな人々です(汗)。

BL/BPでさえ発表時には、「ト〇タみたいだ…」(褒め言葉ではなく、平凡な車の意)と云われたもんです。

しかし新型インプレッサ、スバルが長い人(爆)でも愛車にしてしまえば、きっと上でのたまったような憂事は早々に霧散してしまうでしょう。

とは云え、帰りの車の中でハンドルをなでなでしながら(爆)「BL、まだまだイケるぜぃ…」と独り言ちてしまったのは内緒です…。

GT/GK系の新型インプレッサに関しては、発表前からメディア向けに試乗会を開いたり、ディーラーで展示会を開いたりで、その評価も上々だったようですね。

その性能およびバリューの高さは、近年の好業績で得たキャッシュフローを良い流れで生かしたと云うことでしょうか。

そんな訳で管理人も試乗を楽しみにしておりました。

評価の指標は、ついにホイールベースがインプレッサと同寸とされてしまった(涙)BLレガシィ(4代目レガシィセダン)です。

早速乗り込んでみると、高い内装の質感はBLをやっと超えた感じがします。

そしてひと言、「ハンドル小っさ!」。

今主流の太い握りの小径ハンドルですが、電動アシストらしいフリクション感も相まって繊細な操作がしにくそうであまり好みではありませんでした。

この点BLの油圧アシストのスイートさに惚れ直す管理人…。

走り出すと、最初のうちオーバーサーボ気味のブレーキに四苦八苦…。

BL/BPあたりまでのスバル乗りは、ブレーキは緩めのサーボを踏力でコントロールするもの…、と刷り込まれているもので(笑)。

乗り心地は素晴らしく車格を超えた重厚感がありますが、直進性はスバル伝統(?)でやや頼りない感じ。

と、1キロも走らないうちに、ネガティブな感想が続々と…(汗)、でもこれらは慣れてしまえば、なんてことありません。

最大の問題点は、改良されたとは言え、やっぱりCVTに尽きます。

いくらステップ変速みたいな小手先のギミックを与えても所詮はローコストAT(云っちゃった…)、ダイレクト感の欠如は拭えません。

このステップ変速は将来の多段数ATの導入に対する布石だと思いたいし(妄想がとまらない…)、それを得てスバルは本物になるんじゃないでしょうか。

もう一つ、昔から雪に強いスバル車の特徴として「低重心かつ最低地上高は十分に高い」と云うのがあったんですが、最近は130ミリ(BLは155ミリ)と普通の車と変わらない値になってしまいました。

氷雪路で扱いにくそうなカックンブレーキも相まって、大雪の日はこたつで寝てろと云わんばかりのスペックになってしまって、もはや無理にAWDを狙わず、FWDを選ぶのもアリかな~なんて考えてしまいますね。

以上の感想は、頭の固いスバルが長い人(爆)の意見なので、新型インプレッサはここ最近スバルに乗り始めた人や、他社からの乗り換えの人にも大いにアピールする素晴らしい車であることは疑いありません。

加えて、ガキっぽいところがないのもスバル車らしいな…、と思います。

スバルが長い人(爆)の一部は新車が出るとたいてい、「スバルらしくない…」「こんなのスバルじゃない…」と反応するやっかいな人々です(汗)。

BL/BPでさえ発表時には、「ト〇タみたいだ…」(褒め言葉ではなく、平凡な車の意)と云われたもんです。

しかし新型インプレッサ、スバルが長い人(爆)でも愛車にしてしまえば、きっと上でのたまったような憂事は早々に霧散してしまうでしょう。

とは云え、帰りの車の中でハンドルをなでなでしながら(爆)「BL、まだまだイケるぜぃ…」と独り言ちてしまったのは内緒です…。

2016年11月10日

乗ってみた、メルセデスベンツC63AMGクーペ(C204)

ミリタリーとは全く関係のない(汗)新カテゴリー、「乗ってみた」です。

たま~にとなりますが、マイカー以外の乗り物に乗る機会があれば感じたことなどをつらつらと…。

第一回は旧い友人が購入したメルセデスC63AMGクーペ パフォーマンスパッケージ。

M156と称されるAMG製の6.2リッターV8エンジンをコンパクトなCクラスのエンジン房内に無理矢理押し込んだというモンスターです。

しかもFRなので、雨だったら試乗はちょっと遠慮したいところではあります。

今や絶滅寸前の大排気量V8 NAエンジンは標準で450ps、この個体はパフォーマンスパッケージなのでプラス30psですが、うちの近所で乗るだけなら違いは判らないでしょう…。

まず始動時の排気音からして刺激的なバリトンで、最初は面白がってたんですが静音にはできないらしく、都内の住宅街では早朝のエンジン始動が出来ないと持ち主は困っておりました(笑)。

試乗路は混雑した川越街道と練馬の狭い路地をちょこまか走り回るという、この車にはまったく相応しくない道です。

ですが先代Cクラスペースなのでコンパクト、そして視界が良く小回りも効くので、Dレンジに入れてエンジンをドロドロ云わせながら狭い練馬の市街地を流しても、一切の痛痒を感じることはありませんでした。

大排気量マルチシリンダーの強大なトルクとV8のビートでゆっくり走ってもとても気持ち良く、少しでも踏み込めば鋭いピックアップと共に、レーシングカーのようなピッチの高い乾いた排気音が楽しめます。

しかし右折時におしゃべりに夢中になって、つい自分の車のつもりでアクセルを踏み込んだらM156が炸裂っ!

街中に響き渡る爆音とタイヤのスキール音(滝汗…)、しかし僅かなスキッド後に即座にESP®が介入したため事なきを得ましたが、無かったら交差点のど真ん中でタコ踊りしてました…。

市街地での望外の快適さと、野獣の一面を併せ持つまったく油断のならない車でしたが(笑)、ニュルの走行会にも毎日のお買い物にも普通に使えるのがメルセデスらしいですね。

あ、このカテは足回りがどーのこーのとか、ハンドリングの評価とかは期待しないでください(爆)。

たま~にとなりますが、マイカー以外の乗り物に乗る機会があれば感じたことなどをつらつらと…。

第一回は旧い友人が購入したメルセデスC63AMGクーペ パフォーマンスパッケージ。

M156と称されるAMG製の6.2リッターV8エンジンをコンパクトなCクラスのエンジン房内に無理矢理押し込んだというモンスターです。

しかもFRなので、雨だったら試乗はちょっと遠慮したいところではあります。

今や絶滅寸前の大排気量V8 NAエンジンは標準で450ps、この個体はパフォーマンスパッケージなのでプラス30psですが、うちの近所で乗るだけなら違いは判らないでしょう…。

まず始動時の排気音からして刺激的なバリトンで、最初は面白がってたんですが静音にはできないらしく、都内の住宅街では早朝のエンジン始動が出来ないと持ち主は困っておりました(笑)。

試乗路は混雑した川越街道と練馬の狭い路地をちょこまか走り回るという、この車にはまったく相応しくない道です。

ですが先代Cクラスペースなのでコンパクト、そして視界が良く小回りも効くので、Dレンジに入れてエンジンをドロドロ云わせながら狭い練馬の市街地を流しても、一切の痛痒を感じることはありませんでした。

大排気量マルチシリンダーの強大なトルクとV8のビートでゆっくり走ってもとても気持ち良く、少しでも踏み込めば鋭いピックアップと共に、レーシングカーのようなピッチの高い乾いた排気音が楽しめます。

しかし右折時におしゃべりに夢中になって、つい自分の車のつもりでアクセルを踏み込んだらM156が炸裂っ!

街中に響き渡る爆音とタイヤのスキール音(滝汗…)、しかし僅かなスキッド後に即座にESP®が介入したため事なきを得ましたが、無かったら交差点のど真ん中でタコ踊りしてました…。

市街地での望外の快適さと、野獣の一面を併せ持つまったく油断のならない車でしたが(笑)、ニュルの走行会にも毎日のお買い物にも普通に使えるのがメルセデスらしいですね。

あ、このカテは足回りがどーのこーのとか、ハンドリングの評価とかは期待しないでください(爆)。

2012年05月29日

昔乗ってました スバルレガシィB4 RS (BE5)

昔こんな車乗ってたなぁ…という古きを訪ね、後悔する(爆)コーナーへようこそ。

第三回はレガシィB4 RS(BE5)です。レガシィのセダンとして初めてB4と言う名のペットネームが付きました。

レガシィツーリングワゴン(BF5)からの乗り換えです。

RSグレードはDOHCの自然吸気エンジン搭載車で、5MTを選択しました。

常々水平対向NAエンジンを搭載したスポーツモデルを夢見ていたのですが、ほぼ理想の形で出てきたので飛び付いた次第です。

しかし確かに吹け上がりは良いのですが、予想通り低速トルクが無いうえにギアリングも高く、一般道で5速に入れられる事はまずありませんでした。

セダンにしたのは、(当時としては)スタイリッシュに見えたのと、ワゴン比で軽量、安価、高剛性、高静粛性、CMのカッコよさ(笑)などが理由です。

たのみこむで造ってもらった1/43メタルキットです。

この頃はスバルのミニカーも少なかったので入手できた時はうれしかったですね。

ナンバープレートは自車の物を写真にとって縮小しています。

フォルムは少しふくよかな捉え方ですけど悪くないと思います。

メタルキットは純正オプションのエアロパーツ付きRSK(ターボ)がモデリングされていたので、ボンネットのエアスクープを塞いで、オプションのエアロパーツを削り落し、グリルやフロントバンパーをノーマル形状に戻しと結構手間が掛りました。

ホイールはボルグTE-37(16インチ)に似た形状のモノをGT-Rレーシングカーのミニカーからコンバートしましたが、どう見ても19インチはありそうです(汗)。

その一年後ぐらいにオートアートから1/43のRSKミニカーが発売されました。

さすがの出来栄えです。

5年ほど乗りましたが、最初の一年で(笑っちゃうほど)擦ったり当てたりぶつけられたりでキズだらけにしてしまい、あまり良い思い出がありません。

当時はそれなりに満足して乗っていましたが、今考えるとスタイルも含めて「ちょっとな~」と思ってしまうのが正直なところです。

そして性懲りもなくまたレガシィへ乗り換えます…。

(別にスバラーではありません)

第三回はレガシィB4 RS(BE5)です。レガシィのセダンとして初めてB4と言う名のペットネームが付きました。

レガシィツーリングワゴン(BF5)からの乗り換えです。

RSグレードはDOHCの自然吸気エンジン搭載車で、5MTを選択しました。

常々水平対向NAエンジンを搭載したスポーツモデルを夢見ていたのですが、ほぼ理想の形で出てきたので飛び付いた次第です。

しかし確かに吹け上がりは良いのですが、予想通り低速トルクが無いうえにギアリングも高く、一般道で5速に入れられる事はまずありませんでした。

セダンにしたのは、(当時としては)スタイリッシュに見えたのと、ワゴン比で軽量、安価、高剛性、高静粛性、CMのカッコよさ(笑)などが理由です。

たのみこむで造ってもらった1/43メタルキットです。

この頃はスバルのミニカーも少なかったので入手できた時はうれしかったですね。

ナンバープレートは自車の物を写真にとって縮小しています。

フォルムは少しふくよかな捉え方ですけど悪くないと思います。

メタルキットは純正オプションのエアロパーツ付きRSK(ターボ)がモデリングされていたので、ボンネットのエアスクープを塞いで、オプションのエアロパーツを削り落し、グリルやフロントバンパーをノーマル形状に戻しと結構手間が掛りました。

ホイールはボルグTE-37(16インチ)に似た形状のモノをGT-Rレーシングカーのミニカーからコンバートしましたが、どう見ても19インチはありそうです(汗)。

その一年後ぐらいにオートアートから1/43のRSKミニカーが発売されました。

さすがの出来栄えです。

5年ほど乗りましたが、最初の一年で(笑っちゃうほど)擦ったり当てたりぶつけられたりでキズだらけにしてしまい、あまり良い思い出がありません。

当時はそれなりに満足して乗っていましたが、今考えるとスタイルも含めて「ちょっとな~」と思ってしまうのが正直なところです。

そして性懲りもなくまたレガシィへ乗り換えます…。

(別にスバラーではありません)

2012年03月14日

昔乗ってました ホンダ シビックCX (スーパーシビック)

極私的な青春の1ページへようこそ(笑)。

昔乗ってましたシリーズ二回目は生まれて初めて買った車、ホンダの2代目シビック、通称スーパーシビックです。

スーパーシビックは歴代シビック中1,2を争う程の不人気車だったような気がします。

大人気だった初代のキープコンセプトだったのが裏目に出たのでは?と私は睨んでいるのですが…。

いまだにホンダは人気車のモデルチェンジでキープコンセプトをやると、ガクッと右肩下がりになる事が多い気がします。

4年落ちぐらいの中古車でした。グレードはスポーティモデルのCXで、標準モデルに比べて5psほどハイパワーですが…それが何か?というレベルですね(笑)。

それでも軽量ボディもあってか結構キビキビと良く走った記憶があります。

キットはニチモの1/24です。後期型のモデルアップですが、なぜ当時から不人気車だったスーパーシビックをモデル化したかは謎です…。

でもプロポーションは良好です。

このシリーズは他に三菱初代ミラージュ(後期型)がありました。

キットは角目の後期型ですが、さすがに丸目にモデファイする根性とテクは無く、脳内補完でこのキットは前期型ということになっております(爆)。

ドライビングランプ(ボッシュパイロット)とホイール(エンケイのリミテッドコンペ)は他のキットからそれらしいモノをコンバートしてきました。

ホイールは確かグンゼのトライアンフTR-7からです。

前期型から後期型の変更はビックマイナーチェンジと言えるもので、ヘッドランプやアウターパネル、インパネを一新しましたが人気低迷のまま3代目のワンダーシビックにフルモデルチェンジします。

そして再び大成功を納めますね。ワンダーに試乗した時は「なんてフロントウインドーが遠くにあるんだ…」が第一印象でした(笑)。

タミヤ1/24ワンダーシビック25iと。

この車以降ホンダ車には縁がありません。

次の愛車はトヨタスターレットSi(EP71)ですが、残念ながらプラキットに恵まれませんでした。

2020年3月25日追記:

EP71まさかのプラモ化!次期愛車スターレットSiの記事はこちら。

昔乗ってましたシリーズ二回目は生まれて初めて買った車、ホンダの2代目シビック、通称スーパーシビックです。

スーパーシビックは歴代シビック中1,2を争う程の不人気車だったような気がします。

大人気だった初代のキープコンセプトだったのが裏目に出たのでは?と私は睨んでいるのですが…。

いまだにホンダは人気車のモデルチェンジでキープコンセプトをやると、ガクッと右肩下がりになる事が多い気がします。

4年落ちぐらいの中古車でした。グレードはスポーティモデルのCXで、標準モデルに比べて5psほどハイパワーですが…それが何か?というレベルですね(笑)。

それでも軽量ボディもあってか結構キビキビと良く走った記憶があります。

キットはニチモの1/24です。後期型のモデルアップですが、なぜ当時から不人気車だったスーパーシビックをモデル化したかは謎です…。

でもプロポーションは良好です。

このシリーズは他に三菱初代ミラージュ(後期型)がありました。

キットは角目の後期型ですが、さすがに丸目にモデファイする根性とテクは無く、脳内補完でこのキットは前期型ということになっております(爆)。

ドライビングランプ(ボッシュパイロット)とホイール(エンケイのリミテッドコンペ)は他のキットからそれらしいモノをコンバートしてきました。

ホイールは確かグンゼのトライアンフTR-7からです。

前期型から後期型の変更はビックマイナーチェンジと言えるもので、ヘッドランプやアウターパネル、インパネを一新しましたが人気低迷のまま3代目のワンダーシビックにフルモデルチェンジします。

そして再び大成功を納めますね。ワンダーに試乗した時は「なんてフロントウインドーが遠くにあるんだ…」が第一印象でした(笑)。

タミヤ1/24ワンダーシビック25iと。

この車以降ホンダ車には縁がありません。

次の愛車はトヨタスターレットSi(EP71)ですが、残念ながらプラキットに恵まれませんでした。

2020年3月25日追記:

EP71まさかのプラモ化!次期愛車スターレットSiの記事はこちら。

2012年02月08日

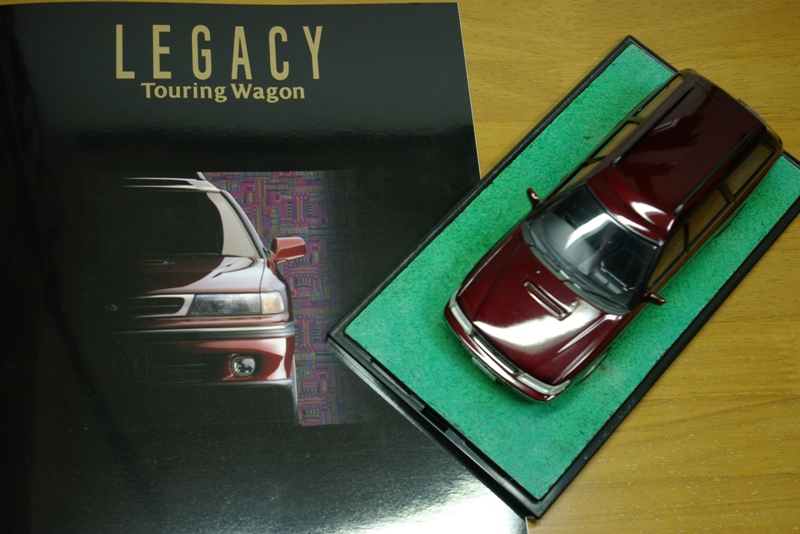

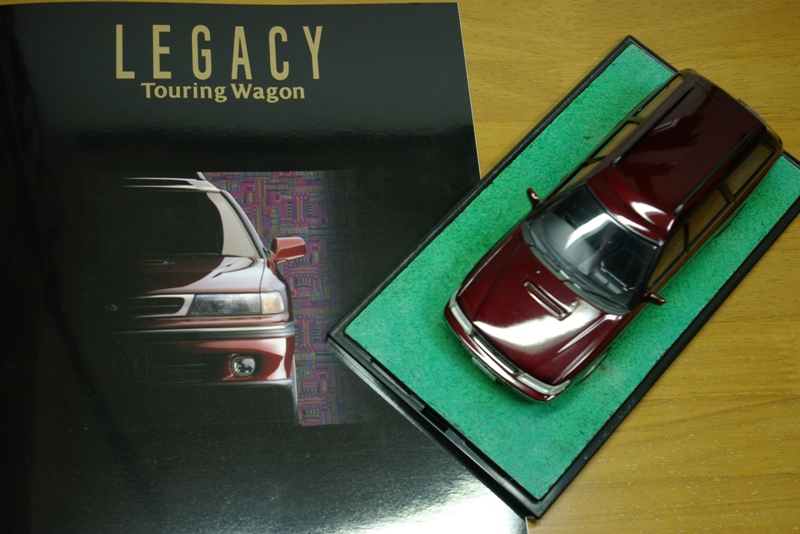

昔乗ってました スバルレガシィツーリングワゴンGT(BF5)

新企画の「昔乗ってました」シリーズで、第1回は一世を風靡したレガシィツーリングワゴンのGTです。

(ミリブロでやるのが心苦しい企画です…)

レガシィTWは90年代初頭にセダン派生のステーションワゴン大増殖というムーブメントを巻き起こしました。

乗っていたのは、初代BF5の最後期型(Dタイプ)でした。

会社にあった最初期型GTのあまりの速さにビックリして、期待してDタイプを購入した訳ですけど…。

燃費対策か、あまりにもマイルドな動力性能になってしまってたので、かなりがっかりした記憶があります。

イメージキャラクターには、ブルースウィリスを起用していました。

「ジ、エイジオブレガシィ」と言いながら駆け出して行くブルース。

映画のワンシーンのようで素敵なCMでしたね~。

4代目レガシィのCMにも再びブルースが出ていましたが、今じゃD社の軽のCMに出演してます。

好評だったのか、この後スバルはイメキャラに次々とハリウッドスターを起用しますね。

ボディカラーはダークレッドマイカでイメージカラーでしたが、深みのある良い色でした。

ターボ車でハイオク指定でしたが、ハイオクに見合うパワーが出てないので、ずーっとレギュラーガソリンを入れていました。

燃費は変わらなかったし、むしろレギュラーの方がトルクフルだったり…。

ハセガワの1/24プラモデルです。Cタイプのモデル化でしたが、ホイールをセダンRS(BC5)からコンバートしてDタイプにしてあります。

自分の愛車をミニチュアで再現できるのはモデラーの特権ですね。それとキット化してくれたメーカーに感謝です。

このキットは、当初前期型で発売されるはずでした。ハセガワが協賛していたイベント会場でテストショットを見せてもらったので間違いありません。

ところがその後、実車が後期型にマイナーチェンジしたので急遽、金型のフロント部分を変更したのでしょうね。その為か、発売まで随分時間が掛ったような記憶があります。

実車はちょっと残念なところはありましたが、それでも結構気に入ってて6.5年/6万キロ乗って次のレガシィに乗り替えました。

(ミリブロでやるのが心苦しい企画です…)

レガシィTWは90年代初頭にセダン派生のステーションワゴン大増殖というムーブメントを巻き起こしました。

乗っていたのは、初代BF5の最後期型(Dタイプ)でした。

会社にあった最初期型GTのあまりの速さにビックリして、期待してDタイプを購入した訳ですけど…。

燃費対策か、あまりにもマイルドな動力性能になってしまってたので、かなりがっかりした記憶があります。

イメージキャラクターには、ブルースウィリスを起用していました。

「ジ、エイジオブレガシィ」と言いながら駆け出して行くブルース。

映画のワンシーンのようで素敵なCMでしたね~。

4代目レガシィのCMにも再びブルースが出ていましたが、今じゃD社の軽のCMに出演してます。

好評だったのか、この後スバルはイメキャラに次々とハリウッドスターを起用しますね。

ボディカラーはダークレッドマイカでイメージカラーでしたが、深みのある良い色でした。

ターボ車でハイオク指定でしたが、ハイオクに見合うパワーが出てないので、ずーっとレギュラーガソリンを入れていました。

燃費は変わらなかったし、むしろレギュラーの方がトルクフルだったり…。

ハセガワの1/24プラモデルです。Cタイプのモデル化でしたが、ホイールをセダンRS(BC5)からコンバートしてDタイプにしてあります。

自分の愛車をミニチュアで再現できるのはモデラーの特権ですね。それとキット化してくれたメーカーに感謝です。

このキットは、当初前期型で発売されるはずでした。ハセガワが協賛していたイベント会場でテストショットを見せてもらったので間違いありません。

ところがその後、実車が後期型にマイナーチェンジしたので急遽、金型のフロント部分を変更したのでしょうね。その為か、発売まで随分時間が掛ったような記憶があります。

実車はちょっと残念なところはありましたが、それでも結構気に入ってて6.5年/6万キロ乗って次のレガシィに乗り替えました。