2023年07月09日

ホビーマスター1/72 センチュリオン Mk.5/2

ホビーマスター1/72の完成品、センチュリオン Mk.5/2です。

一昨年の正月にリサイクルショップで発見。

以前紹介したKV-1やマルダーⅢと同じホビーマスター製です。

ドラゴンアーマーに比べるとシャープさでは僅かにヒケを取るものの、ずっしり重いし全体的な雰囲気はとても良好。

例によって、地面造成、アンテナ立ておよびウオッシング&ドライブラシを。

WWⅡにギリで間に合わなかった、戦後第一世代の戦車の代表格であるセンチュリオン。

もし間に合っていたら、果たしてケーニクスティーガー(ドラゴンアーマー1/72)と対等に戦えていたのかなど興味は尽きません。

センチュリオンのモデル化には昔からタミヤが力を入れており、1/25や1/35をラインナップしていました。

さらに、数年前のクリスマスには1/16と云うビッグスケールでフルオペレーション、フルセットのRCセンチュリオンMk.3が爆誕。

プロポ付きで12万円と云う値段も、おっきなお友達が自分へのクリスマスプレゼントとして買う分には(まあまあ)リーズナブルなのではないでしょうか。

(画像はタミヤHPより)

そんなタミヤの熱き想いとは裏腹に、管理人的にイギリス戦車は幼少時から「地味~」と云う認識しかなかったので、センチュリオンも特に意識したことはナッシングでした。

辛うじてタミヤ35のチーフテンMk.Ⅴは中学生の時に造りましたが…。

(40数年前のブレブレ写真、見難くてすいません…)

今まで眼中になかったセンチュリオンですが、調べると戦後に生起した各地の紛争などで相応の活躍をしているようですね。

WWⅡでドイツアニマル戦車群にやられっぱなしだった英国陸軍が一矢報いるべく気合を入れて造っただけあり、実戦での評価も高かったようです。

それらを踏まえて改めて見ると中々風格があって強そうな佇まいです。

センチュリオンは余裕のある設計がなされ、それが功奏し初期型の17ポンド砲から最終的にはこのMk.5/2の105mm砲までに攻撃力を向上させています。

リアフェンダー上にあるマフラー位置は、74式までの日本戦車を彷彿とさせますね。

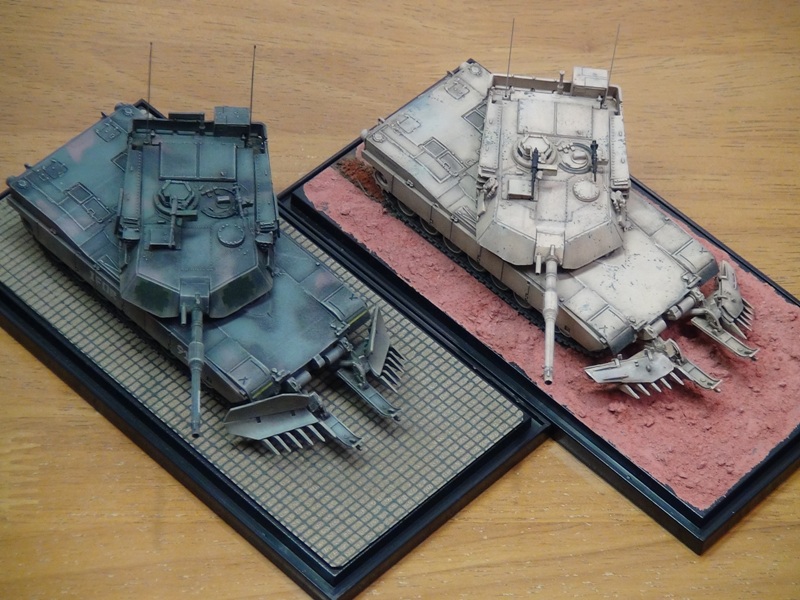

攻守のバランスの良さから、第一世代のベストセラー戦車となり世界中で活躍したセンチュリオン(左)。

対して、第三世代戦車群のど真ん中にありながら今一つセールスが伸び悩んでしまった現用MBT、チャレンジャーⅡ(ドラゴンアーマー1/72)。

コモンウェルス(英連邦)に属するカナダ(レオパルドⅡA6採用)やオーストラリア(M1A1エイブラムス採用)にも採用されてないのは悲しいですね。

今や欧州標準MBTとなってしまったレオパルドⅡがライバルだとチト分が悪かったようです。

左にファイアフライVc(ドラゴンアーマー1/72)を加え、長砲身、大口径砲の搭載や信頼性の高い堅実な設計が連綿と受け継がれるブリティッシュタンク揃い踏みの光景。

一昨年の正月にリサイクルショップで発見。

以前紹介したKV-1やマルダーⅢと同じホビーマスター製です。

ドラゴンアーマーに比べるとシャープさでは僅かにヒケを取るものの、ずっしり重いし全体的な雰囲気はとても良好。

例によって、地面造成、アンテナ立ておよびウオッシング&ドライブラシを。

WWⅡにギリで間に合わなかった、戦後第一世代の戦車の代表格であるセンチュリオン。

もし間に合っていたら、果たしてケーニクスティーガー(ドラゴンアーマー1/72)と対等に戦えていたのかなど興味は尽きません。

センチュリオンのモデル化には昔からタミヤが力を入れており、1/25や1/35をラインナップしていました。

さらに、数年前のクリスマスには1/16と云うビッグスケールでフルオペレーション、フルセットのRCセンチュリオンMk.3が爆誕。

プロポ付きで12万円と云う値段も、おっきなお友達が自分へのクリスマスプレゼントとして買う分には(まあまあ)リーズナブルなのではないでしょうか。

(画像はタミヤHPより)

そんなタミヤの熱き想いとは裏腹に、管理人的にイギリス戦車は幼少時から「地味~」と云う認識しかなかったので、センチュリオンも特に意識したことはナッシングでした。

辛うじてタミヤ35のチーフテンMk.Ⅴは中学生の時に造りましたが…。

(40数年前のブレブレ写真、見難くてすいません…)

今まで眼中になかったセンチュリオンですが、調べると戦後に生起した各地の紛争などで相応の活躍をしているようですね。

WWⅡでドイツアニマル戦車群にやられっぱなしだった英国陸軍が一矢報いるべく気合を入れて造っただけあり、実戦での評価も高かったようです。

それらを踏まえて改めて見ると中々風格があって強そうな佇まいです。

センチュリオンは余裕のある設計がなされ、それが功奏し初期型の17ポンド砲から最終的にはこのMk.5/2の105mm砲までに攻撃力を向上させています。

リアフェンダー上にあるマフラー位置は、74式までの日本戦車を彷彿とさせますね。

攻守のバランスの良さから、第一世代のベストセラー戦車となり世界中で活躍したセンチュリオン(左)。

対して、第三世代戦車群のど真ん中にありながら今一つセールスが伸び悩んでしまった現用MBT、チャレンジャーⅡ(ドラゴンアーマー1/72)。

コモンウェルス(英連邦)に属するカナダ(レオパルドⅡA6採用)やオーストラリア(M1A1エイブラムス採用)にも採用されてないのは悲しいですね。

今や欧州標準MBTとなってしまったレオパルドⅡがライバルだとチト分が悪かったようです。

左にファイアフライVc(ドラゴンアーマー1/72)を加え、長砲身、大口径砲の搭載や信頼性の高い堅実な設計が連綿と受け継がれるブリティッシュタンク揃い踏みの光景。

2022年05月10日

ドラゴンアーマー1/72 4号戦車 J型

ドラゴンアーマー1/72の完成品、4号戦車 J型です。

ここ数年リサイクルショップであまり見かけることがなかったドラゴンアーマーシリーズですが、何故か最近立て続けにお目に掛かる機会に恵まれました。

これもそんな一台。

WWⅡを全地域、全期間に亘ってドイツ軍と共に駆け抜けた4号戦車の最終タイプであるJ型です。

シュルツェン付き仕様ですが、エッジはあくまで薄く、各パーツも繊細で小スケールとは思えないシャープさは流石ドラゴンアーマー。

J型は大戦も末期のデビューだけあり、各所コストダウンの憂き目にあって 生産性を著しく向上させています。

従前のH型と比べて上部の支持転輪が一つ減らされたり、砲塔の旋回が動力から手回しハンドル(汗)になったりしました。

またG型(左、ドラゴンアーマー1/72)の後部に付いているようなサイレンサーも廃止されてシンプルな直管マフラーなっていますが、それはJ型を見分ける外観上の特徴にもなっています。

主砲はマークⅣスペシャルことG型(左)から装備された長砲身の75 mm砲(KwK 40 L/48)をキャリーオーバー。

そのため打撃力は(そこそこ)申し分ありませんが、防御力に一抹の不安を覚えるのは世代的に古い4号戦車の泣き所ですね。

防御力の底上げを図り後期の4号戦車が纏うようになるシュルツェンは、成形炸薬弾(バズーカとか)の作動のタイミングをずらし、威力を減じる効果があるようです。

しかし、整備性は悪化するし、走るとガチャガチャ五月蠅かったらしく大概は外されちゃってるみたいですが。

ドラゴン1/35のH型と。

1/72を見た後だと、1/35はとんでもない迫力で思わず目を見張ってしまいます。

同じメーカーの製品だからか、忠実にスケールダウンされている印象です。

なのでスケールの大小による再現度こそ差はあるものの、1/72となっても同等の精密"感"を醸し出しています。

H型の上で斜に構えているフィギュアは、童友社からタイガーエースと云う商品名で出ていた彩色済み食玩をちょこっとレタッチして乗せたもの。

(元々ドラゴンのキットを童友社で彩色した物らしいです…)

ティーガーのクルーと云う設定ですが、試しに4号戦車に乗せてもイイ感じに収まりました。

そして宮崎駿著「泥まみれの虎」と云うムック本中に、4号戦車J型が縦横無尽に活躍する「ハンスの帰還」と云う作品が収録されています。

時は大戦末期、拾った4号戦車(笑)を駆り、迫りくる赤軍の支配地域からの脱出を図る軍人と民間人(+ワンコ)の道中が描かれます。

その際、シュルツェンは音を立ててうるさいので真っ先に外されてしまいます(笑)。

絶体絶命の危機を、軍民チーム一丸となり知恵と勇気で乗り越えて行くプロットは一見の価値があります。

もちろんハヤオ作品に欠かせない聡明で勇敢なヒロインも登場!必見です。

個人的に4号戦車は荒々しい野武士のような風情に魅力を感じるので、スパルタンなJ型には特に惹かれますね。

ここ数年リサイクルショップであまり見かけることがなかったドラゴンアーマーシリーズですが、何故か最近立て続けにお目に掛かる機会に恵まれました。

これもそんな一台。

WWⅡを全地域、全期間に亘ってドイツ軍と共に駆け抜けた4号戦車の最終タイプであるJ型です。

シュルツェン付き仕様ですが、エッジはあくまで薄く、各パーツも繊細で小スケールとは思えないシャープさは流石ドラゴンアーマー。

J型は大戦も末期のデビューだけあり、

従前のH型と比べて上部の支持転輪が一つ減らされたり、砲塔の旋回が動力から手回しハンドル(汗)になったりしました。

またG型(左、ドラゴンアーマー1/72)の後部に付いているようなサイレンサーも廃止されてシンプルな直管マフラーなっていますが、それはJ型を見分ける外観上の特徴にもなっています。

主砲はマークⅣスペシャルことG型(左)から装備された長砲身の75 mm砲(KwK 40 L/48)をキャリーオーバー。

そのため打撃力は(そこそこ)申し分ありませんが、防御力に一抹の不安を覚えるのは世代的に古い4号戦車の泣き所ですね。

防御力の底上げを図り後期の4号戦車が纏うようになるシュルツェンは、成形炸薬弾(バズーカとか)の作動のタイミングをずらし、威力を減じる効果があるようです。

しかし、整備性は悪化するし、走るとガチャガチャ五月蠅かったらしく大概は外されちゃってるみたいですが。

ドラゴン1/35のH型と。

1/72を見た後だと、1/35はとんでもない迫力で思わず目を見張ってしまいます。

同じメーカーの製品だからか、忠実にスケールダウンされている印象です。

なのでスケールの大小による再現度こそ差はあるものの、1/72となっても同等の精密"感"を醸し出しています。

H型の上で斜に構えているフィギュアは、童友社からタイガーエースと云う商品名で出ていた彩色済み食玩をちょこっとレタッチして乗せたもの。

(元々ドラゴンのキットを童友社で彩色した物らしいです…)

ティーガーのクルーと云う設定ですが、試しに4号戦車に乗せてもイイ感じに収まりました。

そして宮崎駿著「泥まみれの虎」と云うムック本中に、4号戦車J型が縦横無尽に活躍する「ハンスの帰還」と云う作品が収録されています。

時は大戦末期、拾った4号戦車(笑)を駆り、迫りくる赤軍の支配地域からの脱出を図る軍人と民間人(+ワンコ)の道中が描かれます。

その際、シュルツェンは音を立ててうるさいので真っ先に外されてしまいます(笑)。

絶体絶命の危機を、軍民チーム一丸となり知恵と勇気で乗り越えて行くプロットは一見の価値があります。

もちろんハヤオ作品に欠かせない聡明で勇敢なヒロインも登場!必見です。

個人的に4号戦車は荒々しい野武士のような風情に魅力を感じるので、スパルタンなJ型には特に惹かれますね。

2022年03月19日

ドラゴンアーマー1/72 LVT-(A)4

ドラゴンアーマー1/72の完成品、LVT-(A)4です。

WWⅡにおいてアメリカ海軍と海兵隊が運用した水陸両用車両で、(A)4タイプは、オープントップの砲塔に75mm榴弾砲とM2マシンガンを装備しています。

上陸作戦時などでの歩兵の火力支援用なんでしょうね。

でも、リサイクルショップでこれを見つけるまで、名称はもちろん、存在すら良く知らない車両でした。

追加工作はアンテナ立てとウオッシング、地面は砂浜っぽくしました。

あまり馴染みのない車両だったので購入まで小一時間悩みましたが、安かったし、一応砲塔も付いた戦闘車両と云うことで購入。

水陸両用と云う事で車体はボートのような形状ですが、シュビムワーゲンのような推進用のスクリューは見当たらず…。

WIKIで調べると履帯で水を搔いて前に進むそうで、方向転換も地面を走るように左右の履帯の速度を変えるんでしょうけど、めちゃめちゃ効率悪そうです。

つまり、LVTに関してそんな基本的な知識もなかった訳で、実車についての思い入れや、うんちくを語る資格もありません。

造りはドラゴンアーマースタンダードで、実車を実感たっぷりに再現していると思います(多分)。

オープントップのターレット内も過不足なく再現されていますね。

まあ、でもドラゴンアーマーの中でも異彩を放っているのは確かなので、買った事は後悔していません(笑)。

WWⅡにおいてアメリカ海軍と海兵隊が運用した水陸両用車両で、(A)4タイプは、オープントップの砲塔に75mm榴弾砲とM2マシンガンを装備しています。

上陸作戦時などでの歩兵の火力支援用なんでしょうね。

でも、リサイクルショップでこれを見つけるまで、名称はもちろん、存在すら良く知らない車両でした。

追加工作はアンテナ立てとウオッシング、地面は砂浜っぽくしました。

あまり馴染みのない車両だったので購入まで小一時間悩みましたが、安かったし、一応砲塔も付いた戦闘車両と云うことで購入。

水陸両用と云う事で車体はボートのような形状ですが、シュビムワーゲンのような推進用のスクリューは見当たらず…。

WIKIで調べると履帯で水を搔いて前に進むそうで、方向転換も地面を走るように左右の履帯の速度を変えるんでしょうけど、めちゃめちゃ効率悪そうです。

つまり、LVTに関してそんな基本的な知識もなかった訳で、実車についての思い入れや、うんちくを語る資格もありません。

造りはドラゴンアーマースタンダードで、実車を実感たっぷりに再現していると思います(多分)。

オープントップのターレット内も過不足なく再現されていますね。

まあ、でもドラゴンアーマーの中でも異彩を放っているのは確かなので、買った事は後悔していません(笑)。

2022年02月10日

ドラゴンアーマー1/72 97式中戦車チハ

ドラゴンアーマー1/72の完成品、97式中戦車チハの旧砲塔タイプです。

リサイクルショップ巡回中にポルシェティーガーと一緒に発見、確保(1K+税)しました。

ドラゴンアーマーのチハは前から探していたので、発見時小躍りしたのは云うまでもありません。

いざ手にしても期待以上の出来栄えで、このシリーズ特有の繊細さはこのような小型戦車だと一層際立ちます。

旧砲塔チハのチャームポイントでもある、砲塔をぐるっと取り巻く空中線(無線用アンテナ)もシャープに再現され、塗装も中々勇ましいタイプが選ばれています。

例によって地面(湿地帯にめり込んだイメージ)を施工し、軽くウェザリング追加。

全体的にバランスの取れたカッコカワイイ戦車で、昔から旧砲塔のチハは大好物です。

ただ、70年代にタミヤ1/35やフジミ1/76の傑作キットが相次いで発売されたんですが、入手までには至りませんでした。

小粒ながら力強い佇まいで、戦場で帯同する歩兵にとっては頼もしい存在だったんではないでしょうか。

しかし対戦車戦では米軍の軽戦車にも歯が立たなかったと云われています。

そもそも旧砲塔チハは歩兵支援戦車なので、対戦車戦闘で分が悪いのは仕方ありません。

それでも戦車兵にとっては、チハよりさらにコンパクトな95式軽戦車ハ号(左、ドラゴンアーマー1/72)と比べれば随分立派に見えたはず…。

それにしてもハ号は、この中に乗員3人が乗車しているとは思えません。

まさに乗員がアーマーを身に纏っていると云う表現が相応しい戦車です。

旧日本軍の場合、あまり重い戦車を造っても船で運べないと云う縛りがあったのがツラい所です。

各時代の国防を担った、日本の主力戦車たち。

手前左から時計回りに、95式軽戦車ハ号(ドラゴンアーマー)、97式中戦車チハ(ドラゴンアーマー)、90式戦車(ピットロード)、74式戦車(ピットロード)、61式戦車(ピットロード)。

俯瞰して見ると、90式以外の各車は愚直なまでに排気管マフラーをフェンダーの後部に設置しています。

それは日本戦車の伝統と云って良いレベルですが、現在では熱源として光波探知ミサイルの良い的になってしまうかも…。

リサイクルショップ巡回中にポルシェティーガーと一緒に発見、確保(1K+税)しました。

ドラゴンアーマーのチハは前から探していたので、発見時小躍りしたのは云うまでもありません。

いざ手にしても期待以上の出来栄えで、このシリーズ特有の繊細さはこのような小型戦車だと一層際立ちます。

旧砲塔チハのチャームポイントでもある、砲塔をぐるっと取り巻く空中線(無線用アンテナ)もシャープに再現され、塗装も中々勇ましいタイプが選ばれています。

例によって地面(湿地帯にめり込んだイメージ)を施工し、軽くウェザリング追加。

全体的にバランスの取れたカッコカワイイ戦車で、昔から旧砲塔のチハは大好物です。

ただ、70年代にタミヤ1/35やフジミ1/76の傑作キットが相次いで発売されたんですが、入手までには至りませんでした。

小粒ながら力強い佇まいで、戦場で帯同する歩兵にとっては頼もしい存在だったんではないでしょうか。

しかし対戦車戦では米軍の軽戦車にも歯が立たなかったと云われています。

そもそも旧砲塔チハは歩兵支援戦車なので、対戦車戦闘で分が悪いのは仕方ありません。

それでも戦車兵にとっては、チハよりさらにコンパクトな95式軽戦車ハ号(左、ドラゴンアーマー1/72)と比べれば随分立派に見えたはず…。

それにしてもハ号は、この中に乗員3人が乗車しているとは思えません。

まさに乗員がアーマーを身に纏っていると云う表現が相応しい戦車です。

旧日本軍の場合、あまり重い戦車を造っても船で運べないと云う縛りがあったのがツラい所です。

各時代の国防を担った、日本の主力戦車たち。

手前左から時計回りに、95式軽戦車ハ号(ドラゴンアーマー)、97式中戦車チハ(ドラゴンアーマー)、90式戦車(ピットロード)、74式戦車(ピットロード)、61式戦車(ピットロード)。

俯瞰して見ると、90式以外の各車は愚直なまでに排気管マフラーをフェンダーの後部に設置しています。

それは日本戦車の伝統と云って良いレベルですが、現在では熱源として光波探知ミサイルの良い的になってしまうかも…。

2021年12月19日

ドラゴンアーマー1/72 ポルシェティーガー

ドラゴンアーマー1/72の完成品、Ⅵ号戦車ティーガー(P)、通称ポルシェティーガーです。

リサイクルショップ巡回中に中古を発見。

最近あまり見かけなくなった印象のドラゴンアーマーシリーズですが、久しぶりに手に取っても相変わらずシャープな造りです。

以前の輸入元はハセガワでしたが、現在はプラッツになっていますね。

例によって地面造成、アンテナ立て&軽くウォッシングとドライブラシを追加施工。

ヒトラー肝煎りの新型重戦車計画に沿って、ポルシェ社とヘンシェル社による競作となったVK4501(後のティーガー1)。

しかしコンペの結果、ポルシェ社は敗北を喫してしまいます。

既に数台完成してしていた試作型ポルシェティーガーは実戦に投入されるべく改修され、主に耐弾性や機動性の向上が図られました。

このモデルはその実戦に投入されたタイプが再現されています。

実戦投入にあたり砲塔は量産タイプに換装され、車体の前面装甲追加や側面ハッチの廃止、発電用エンジンの水冷化等の改修を受けます。

遠くに見えるのは(嘘)ワールドタンクミュージアム1/144のポルシェティーガー(試作タイプ)です。

ポルシェティーガーは構造上砲塔が前にせり出しているので、車体上面に操縦手/通信手用の出入り用ハッチを設けることが出来ません。

出入りの為にあった車体側面の円形ハッチは防御力強化のために廃止になったので、操縦手/通信手の車内へのアクセスは砲塔ハッチからとなってしまいます。

これでは緊急時(被弾よりもパワーユニットの不具合による発火炎上?)の脱出性に難があると云わざるを得ません。

そのような使い勝手の悪さや、ドイツ戦車にしては異常にバランスの悪い、妙に腰高で前につんのめったようなスタイリング。

これらは全てフェアディナント・ポルシェ博士が提唱したガソリンエンジンで発電機を回し、モーターで駆動すると云うガス・エレクトリック機構の為せる業です。

見た目通りのフロントヘビーだったみたいで、戦闘時以外は常に砲塔を180°後ろに向けていたそうです。

確かにこの状態の方が、見た目的にも重量配分的にも収まりの良い印象です。

この状態は異母兄弟とも云えるフェアディナント重駆逐戦車(ドラゴンアーマー1/72)を彷彿とさせます、…と云うか、まんま雛形になったと云うべきか。

フェアディナント重駆逐戦車自体が、ポルシェ博士が前のめりで発注してしまったポルシェティーガーのシャシ90台分を再利用した戦車ですのでさもありなん…。

コンペでのライバル、ヘンシェル社製ティーガー1(下、ドラゴンアーマー1/72)と。

比べるとポルシェティーガーは車体スペースのほぼ後半分をパワーユニットに取られてしまい、砲塔が前に押しやられているのが分かります。

高価で故障の多いトランスミッションが不要な夢のパワーユニットとして登場したガス・エレクトリックシステムですが、スペース的に無理が生じてしまっているようです。

ポルシェ博士がいくらヒトラーと蜜月だったとは云え、ヘンシェルティーガーの総合的な完成度の高さには太刀打ちできなかったんでしょうね。

ヘンシェルティーガーの絶妙なバランスの良さには機能美すら感じますし、カッコいい兵器にヘボいもの無し(管理人の座右の銘)と云う格言が思い起こされます…。

話は変わって宮崎駿氏がムック本「宮崎 駿の雑想ノート」で、ポルシェティーガーを「豚の虎」と云う作品で取り上げています。

実戦に投入されたポルシェティーガーの運用に悪戦苦闘するクルーを描いた物語で、東部戦線でチタデレ作戦に参加すべくクルスクへ向かうお話です。

実際にあった事なのかどうかは分かりませんが、多分ハヤオさんの妄想オリジナルストーリーかと。

でもハヤオ節全開の楽しい作品ですし、戦場での重戦車の運用は悪夢だ…、と云うのは凄く良く伝わってきます(汗)。

よいお年を~。

リサイクルショップ巡回中に中古を発見。

最近あまり見かけなくなった印象のドラゴンアーマーシリーズですが、久しぶりに手に取っても相変わらずシャープな造りです。

以前の輸入元はハセガワでしたが、現在はプラッツになっていますね。

例によって地面造成、アンテナ立て&軽くウォッシングとドライブラシを追加施工。

ヒトラー肝煎りの新型重戦車計画に沿って、ポルシェ社とヘンシェル社による競作となったVK4501(後のティーガー1)。

しかしコンペの結果、ポルシェ社は敗北を喫してしまいます。

既に数台完成してしていた試作型ポルシェティーガーは実戦に投入されるべく改修され、主に耐弾性や機動性の向上が図られました。

このモデルはその実戦に投入されたタイプが再現されています。

実戦投入にあたり砲塔は量産タイプに換装され、車体の前面装甲追加や側面ハッチの廃止、発電用エンジンの水冷化等の改修を受けます。

遠くに見えるのは(嘘)ワールドタンクミュージアム1/144のポルシェティーガー(試作タイプ)です。

ポルシェティーガーは構造上砲塔が前にせり出しているので、車体上面に操縦手/通信手用の出入り用ハッチを設けることが出来ません。

出入りの為にあった車体側面の円形ハッチは防御力強化のために廃止になったので、操縦手/通信手の車内へのアクセスは砲塔ハッチからとなってしまいます。

これでは緊急時(被弾よりもパワーユニットの不具合による発火炎上?)の脱出性に難があると云わざるを得ません。

そのような使い勝手の悪さや、ドイツ戦車にしては異常にバランスの悪い、妙に腰高で前につんのめったようなスタイリング。

これらは全てフェアディナント・ポルシェ博士が提唱したガソリンエンジンで発電機を回し、モーターで駆動すると云うガス・エレクトリック機構の為せる業です。

見た目通りのフロントヘビーだったみたいで、戦闘時以外は常に砲塔を180°後ろに向けていたそうです。

確かにこの状態の方が、見た目的にも重量配分的にも収まりの良い印象です。

この状態は異母兄弟とも云えるフェアディナント重駆逐戦車(ドラゴンアーマー1/72)を彷彿とさせます、…と云うか、まんま雛形になったと云うべきか。

フェアディナント重駆逐戦車自体が、ポルシェ博士が前のめりで発注してしまったポルシェティーガーのシャシ90台分を再利用した戦車ですのでさもありなん…。

コンペでのライバル、ヘンシェル社製ティーガー1(下、ドラゴンアーマー1/72)と。

比べるとポルシェティーガーは車体スペースのほぼ後半分をパワーユニットに取られてしまい、砲塔が前に押しやられているのが分かります。

高価で故障の多いトランスミッションが不要な夢のパワーユニットとして登場したガス・エレクトリックシステムですが、スペース的に無理が生じてしまっているようです。

ポルシェ博士がいくらヒトラーと蜜月だったとは云え、ヘンシェルティーガーの総合的な完成度の高さには太刀打ちできなかったんでしょうね。

ヘンシェルティーガーの絶妙なバランスの良さには機能美すら感じますし、カッコいい兵器にヘボいもの無し(管理人の座右の銘)と云う格言が思い起こされます…。

話は変わって宮崎駿氏がムック本「宮崎 駿の雑想ノート」で、ポルシェティーガーを「豚の虎」と云う作品で取り上げています。

実戦に投入されたポルシェティーガーの運用に悪戦苦闘するクルーを描いた物語で、東部戦線でチタデレ作戦に参加すべくクルスクへ向かうお話です。

実際にあった事なのかどうかは分かりませんが、多分ハヤオさんの

でもハヤオ節全開の楽しい作品ですし、戦場での重戦車の運用は悪夢だ…、と云うのは凄く良く伝わってきます(汗)。

よいお年を~。

2019年12月01日

ホビーマスター1/72 マルダーⅢ

ホビーマスター1/72の完成品、マルダーⅢ対戦車自走砲です。

ボッコフで紙パッケージがない状態で置かれているのを引き取ってきました。

その時点でメーカーは不明でしたが、家でよく見るとケースの裏にHM(ホビーマスター)のマークを発見。

KV-1でHMには良いイメージを持ってましたが、マルダーⅢでもそれを裏切ることは無く、なるほど良い出来です。

標準色のグレーの上からDAK(アフリカ軍団)に編入されるにあたり、ダークイエローを重ね塗りした状態を再現しています。

マーキングの周辺に下地のグレーが覗いているのが芸コマです。

その設定に合わせ、地面を砂漠風にして埃っぽいウェザリングを施しました。

自走砲の名の通り、捕獲したチェコ製の38(t)戦車の車台に、これまた捕獲したソ連製のF22対戦車砲を素直に乗っけただけです。

なので妙に背が高いし、車幅も狭いため不安定な感じが否めません。

しかし、このノッポの車両を何とも魅力的なデザインに纏めてしまうのは、やはりドイツ人の仕事です。

ソ連製の76.2mm対戦車砲は高性能で中々使えるシロモノだったようで、マルダーⅢも対戦車戦闘が主任務となります。

しかし見ての通りの紙装甲で、戦車に本気で挑まれたらひとたまりもありません。

それどころかソ連軍が多用した口径14.5mm程度の対戦車ライフルでも貫徹されてしまう脆弱な装甲だったようです。

さらにクルーの側面をカバーする装甲すら無いと云う風通しの良さ…。

そんな防御に一抹の不安が残るマルダーⅢですが、主人公として活躍するマンガがあります。

一つは畠山弘康著、単行本「突撃砲シュトゥルムティーガー」内に収められた「BROKEN HILL」という作品ですが、紙装甲の悲哀が描かれ、おまたがヒュンとなること請け合いです。

そして巨匠小林源文氏が描く単行本「狼の砲声」内に収められた一編「平原の狩人」では、実戦における評価試験を行うマルダーⅢが描かれます。

高初速で低伸する砲の特性を生かし、アウトレンジから矢を放つと云うマルダーⅢ的に正しい戦闘法で敵を撃破します。

必殺のアハトアハト(88mm Pak43)を搭載したハードパンチャー、兄貴分のホルニッセと。

兄貴はガタイも二回りはデカいですが、紙装甲なのは一緒です…(汗)。

車高が兄貴と比べてあまり変わらないってのは如何な物かと…。

さすがに軍もマズいと思ったのか、マルダーⅢはこの後H型、M型とモデルチェンジ毎に車高は低められますが、管理人はこの初期型が最も好みです。

小粒でも勇ましい感じがして…。

紙装甲なマルダーⅢですが、フットプリント(専有面積)の小ささを生かし敵から発見されにくいとか、敵弾に当たりにくいとすれば、それは持って生まれた利点と云えます。

それに加え、コンパクトさを逆手に取りちょこまか動き回れば弾も当たりにくいのではないでしょうか…(笑)。

ボッコフで紙パッケージがない状態で置かれているのを引き取ってきました。

その時点でメーカーは不明でしたが、家でよく見るとケースの裏にHM(ホビーマスター)のマークを発見。

KV-1でHMには良いイメージを持ってましたが、マルダーⅢでもそれを裏切ることは無く、なるほど良い出来です。

標準色のグレーの上からDAK(アフリカ軍団)に編入されるにあたり、ダークイエローを重ね塗りした状態を再現しています。

マーキングの周辺に下地のグレーが覗いているのが芸コマです。

その設定に合わせ、地面を砂漠風にして埃っぽいウェザリングを施しました。

自走砲の名の通り、捕獲したチェコ製の38(t)戦車の車台に、これまた捕獲したソ連製のF22対戦車砲を素直に乗っけただけです。

なので妙に背が高いし、車幅も狭いため不安定な感じが否めません。

しかし、このノッポの車両を何とも魅力的なデザインに纏めてしまうのは、やはりドイツ人の仕事です。

ソ連製の76.2mm対戦車砲は高性能で中々使えるシロモノだったようで、マルダーⅢも対戦車戦闘が主任務となります。

しかし見ての通りの紙装甲で、戦車に本気で挑まれたらひとたまりもありません。

それどころかソ連軍が多用した口径14.5mm程度の対戦車ライフルでも貫徹されてしまう脆弱な装甲だったようです。

さらにクルーの側面をカバーする装甲すら無いと云う風通しの良さ…。

そんな防御に一抹の不安が残るマルダーⅢですが、主人公として活躍するマンガがあります。

一つは畠山弘康著、単行本「突撃砲シュトゥルムティーガー」内に収められた「BROKEN HILL」という作品ですが、紙装甲の悲哀が描かれ、おまたがヒュンとなること請け合いです。

そして巨匠小林源文氏が描く単行本「狼の砲声」内に収められた一編「平原の狩人」では、実戦における評価試験を行うマルダーⅢが描かれます。

高初速で低伸する砲の特性を生かし、アウトレンジから矢を放つと云うマルダーⅢ的に正しい戦闘法で敵を撃破します。

必殺のアハトアハト(88mm Pak43)を搭載したハードパンチャー、兄貴分のホルニッセと。

兄貴はガタイも二回りはデカいですが、紙装甲なのは一緒です…(汗)。

車高が兄貴と比べてあまり変わらないってのは如何な物かと…。

さすがに軍もマズいと思ったのか、マルダーⅢはこの後H型、M型とモデルチェンジ毎に車高は低められますが、管理人はこの初期型が最も好みです。

小粒でも勇ましい感じがして…。

紙装甲なマルダーⅢですが、フットプリント(専有面積)の小ささを生かし敵から発見されにくいとか、敵弾に当たりにくいとすれば、それは持って生まれた利点と云えます。

それに加え、コンパクトさを逆手に取りちょこまか動き回れば弾も当たりにくいのではないでしょうか…(笑)。

2017年04月19日

ホビーマスター1/72 KV1 E型

ホビーマスター1/72の完成品、KV1 E型です。

KV1でも、砲塔に追加装甲が施されたE型をモデルアップしています。

これはブック系のリサイクル店で1Kほどで出ていたのを引き取ってきました。

今までホビーマスターと云うメーカーにはまったく馴染みがなかったんですが、KV1というアイテムが気になったのと安かったこともあり特に期待も持たずに購入。

ところが開封してみて予想以上の出来の良さにビックリ。

気になって同シリーズの商品をググりましたが製品の種類はそんなに多くなく、どちらかと云えば通好みのアイテムがラインナップされているようです。

造形も確かだし細部の再現もシャープで、ライバルであろうドラゴンアーマーに比肩する造りです。

しかも金属を多用しているようで、手に取るとズッシリくる重さが心地良い…。

E型はボルト止めの追加装甲でイカツさ倍増ですが、そのイメージに違わぬ重量感です。

塗装もエイジングを意識した素晴らしい出来で、それを生かしつつウオッシング&軽いドライブラシ、そして、いつも通りの地面を施工しました。

大祖国戦争の緒戦に雪崩のように押し寄せるドイツ軍と対峙した、同志T34/76 1941年型(ドラゴンアーマー1/72)と。

劣悪な居住性で有名なT34/76 1941年型と比べると、KV1は大柄なだけに乗員の居住性は良さそうです。

両車とも如何にも赤軍らしい、砲塔に描かれたスローガン(ファシストを討て!)が良いアクセントですね。

登場時はその重装甲でドイツ軍をおおいに手こずらせたKV1。

モデルアップされたE型はさらに強力な装甲を誇りますが、それだけに重い車重がエンジンや駆動系に負担を掛けてしまいメカ二カルトラブルが多かったらしいです。

劇画家の小林源文氏の作品「街道上の怪物」で、駆動系の故障で立ち往生したKV1 E型の活躍が描かれています。

不本意ながらも戦場の要衝に居座ることになってしまったKV1 E型の奮戦を描いた劇画です。

ドイツ軍の攻撃をことごとく退けながらも、最後にはアハトアハト(88ミリ高射砲)の水平射撃で撃破されてしまうKV1 E型。

独ソ戦の緒戦では機甲部隊の中核として、その重装甲をもって圧倒的なドイツ軍の前に立ちはだかったKV1。

しかしその強力な防御力に対して、あまりにショボい攻撃力で早々に戦場から退場してしまうことになります。

KV1でも、砲塔に追加装甲が施されたE型をモデルアップしています。

これはブック系のリサイクル店で1Kほどで出ていたのを引き取ってきました。

今までホビーマスターと云うメーカーにはまったく馴染みがなかったんですが、KV1というアイテムが気になったのと安かったこともあり特に期待も持たずに購入。

ところが開封してみて予想以上の出来の良さにビックリ。

気になって同シリーズの商品をググりましたが製品の種類はそんなに多くなく、どちらかと云えば通好みのアイテムがラインナップされているようです。

造形も確かだし細部の再現もシャープで、ライバルであろうドラゴンアーマーに比肩する造りです。

しかも金属を多用しているようで、手に取るとズッシリくる重さが心地良い…。

E型はボルト止めの追加装甲でイカツさ倍増ですが、そのイメージに違わぬ重量感です。

塗装もエイジングを意識した素晴らしい出来で、それを生かしつつウオッシング&軽いドライブラシ、そして、いつも通りの地面を施工しました。

大祖国戦争の緒戦に雪崩のように押し寄せるドイツ軍と対峙した、同志T34/76 1941年型(ドラゴンアーマー1/72)と。

劣悪な居住性で有名なT34/76 1941年型と比べると、KV1は大柄なだけに乗員の居住性は良さそうです。

両車とも如何にも赤軍らしい、砲塔に描かれたスローガン(ファシストを討て!)が良いアクセントですね。

登場時はその重装甲でドイツ軍をおおいに手こずらせたKV1。

モデルアップされたE型はさらに強力な装甲を誇りますが、それだけに重い車重がエンジンや駆動系に負担を掛けてしまいメカ二カルトラブルが多かったらしいです。

劇画家の小林源文氏の作品「街道上の怪物」で、駆動系の故障で立ち往生したKV1 E型の活躍が描かれています。

不本意ながらも戦場の要衝に居座ることになってしまったKV1 E型の奮戦を描いた劇画です。

ドイツ軍の攻撃をことごとく退けながらも、最後にはアハトアハト(88ミリ高射砲)の水平射撃で撃破されてしまうKV1 E型。

独ソ戦の緒戦では機甲部隊の中核として、その重装甲をもって圧倒的なドイツ軍の前に立ちはだかったKV1。

しかしその強力な防御力に対して、あまりにショボい攻撃力で早々に戦場から退場してしまうことになります。

2015年11月10日

ドラゴンアーマー1/72 レオパルト2 A6

ドラゴンアーマー1/72の完成品、レオパルト2 A6です。

購入したのは大分前になりますが、相変わらず素晴らしい完成度です。

例によってアンテナ立て、追加のウエザリング(ちょっとやりすぎました…)と地面を施行しております。

ドイツ連邦軍の主力戦車の中核を成すレオパルト2 A6。

現在、さらに各種性能の向上を図ったA7の導入が検討されているようです。

A6(左)は従来のA4(右)に対して、打撃力が大幅に向上しています。

主砲はNATO標準の120ミリ滑腔砲で、A6から55口径化されて従来の44口径より砲身が1.3m延長されました。

合わせてより高腔化を図って強力な弾薬の使用を可能とし、さらなる高初速化を実現しています。

右のA4はドラゴンアーマー完成品です。

防御力もまた、強化されています。

ティーガー1を彷彿とさせる垂直装甲が特徴だったA4(手前)までのレオパルト2。

ドイツらしく理論で導き出したその形態は重厚でカッコ良かったのですが、突如A5から鋭いくさび型の如何にも避弾経始の良さそうな装甲に変わり、

A4のそっくりさんだった90式戦車の関係者を慌てさせました(嘘です…)。

もちろんドイツのやることですから、熟慮の末の宗旨替えだったことは疑いの余地はありません…多分。

A6(左)はA4(右)までのレオ2の防御上の弱点と云われていた、砲身右横の照準装置をターレット上面に移動し、合わせて砲身基部の防盾の幅が目一杯狭められています。

ターレット前面に追加されたくさび型装甲はショト(隔壁)装甲と称され、内部は隔壁で仕切られた空洞になっていると云われています。

正面からの敵弾を装甲の強化された所へ導くことを想定しているようです。

徹甲弾のぺネトレ―ターが、ショト装甲で跳弾するかは?ですが、結果的に2重装甲になっているので跳弾せずとも抗弾性の強化には少なからず寄与していると思われます。

しかしこのくさび形状だと、仮に下側に跳弾してしまった場合、ショットトラップになりそうな気がします。

最も重装甲のはずの前面なら問題ないんでしょうが、画像の様なエンジンルームの上なんか大丈夫なんでしょうか。

でもそこはドイツ人のやる事ですから万事抜かりはないはずですっ…多分(爆)。

何故かドイツ連邦軍って、戦車を含む戦闘車両に国籍マーク(タッツェンクロイツ)を入れていますね。

今では世界的に見ても戦車に国籍マークを入れている国は他に見当たりませんので律義なんですねぇ、ドイツ人…。

レオパルト2は1979年のデビュー以来各種のアップデートにより、A4(左)の55トンからA6(右)の62トン、A7に至っては67トンもの重量に増加しています。

しかし当初から余裕を見込んだ設計が功を奏し、重量アップを難なく吸収する懐の深さを備えています。

ドイツ連邦軍向けのレオパルト2の生産は90年代の初頭に終了したと云われており、A5化、A6化などのアップグレードがある度に旧型車両をベースに改修が行われているようです。

このことは、輸出先の旧型レオ2ユーザーも(政治的に無問題であれば…)最新バージョンにアップグレードが可能なことを意味します。

デビュー以来、世界最強MBTの呼び声も高いレオパルト2。

攻守の性能が優れているのに加え、高度な発展性を秘めている点も最強と云われる所以ではないでしょうか。

購入したのは大分前になりますが、相変わらず素晴らしい完成度です。

例によってアンテナ立て、追加のウエザリング(ちょっとやりすぎました…)と地面を施行しております。

ドイツ連邦軍の主力戦車の中核を成すレオパルト2 A6。

現在、さらに各種性能の向上を図ったA7の導入が検討されているようです。

A6(左)は従来のA4(右)に対して、打撃力が大幅に向上しています。

主砲はNATO標準の120ミリ滑腔砲で、A6から55口径化されて従来の44口径より砲身が1.3m延長されました。

合わせてより高腔化を図って強力な弾薬の使用を可能とし、さらなる高初速化を実現しています。

右のA4はドラゴンアーマー完成品です。

防御力もまた、強化されています。

ティーガー1を彷彿とさせる垂直装甲が特徴だったA4(手前)までのレオパルト2。

ドイツらしく理論で導き出したその形態は重厚でカッコ良かったのですが、突如A5から鋭いくさび型の如何にも避弾経始の良さそうな装甲に変わり、

A4のそっくりさんだった90式戦車の関係者を慌てさせました(嘘です…)。

もちろんドイツのやることですから、熟慮の末の宗旨替えだったことは疑いの余地はありません…多分。

A6(左)はA4(右)までのレオ2の防御上の弱点と云われていた、砲身右横の照準装置をターレット上面に移動し、合わせて砲身基部の防盾の幅が目一杯狭められています。

ターレット前面に追加されたくさび型装甲はショト(隔壁)装甲と称され、内部は隔壁で仕切られた空洞になっていると云われています。

正面からの敵弾を装甲の強化された所へ導くことを想定しているようです。

徹甲弾のぺネトレ―ターが、ショト装甲で跳弾するかは?ですが、結果的に2重装甲になっているので跳弾せずとも抗弾性の強化には少なからず寄与していると思われます。

しかしこのくさび形状だと、仮に下側に跳弾してしまった場合、ショットトラップになりそうな気がします。

最も重装甲のはずの前面なら問題ないんでしょうが、画像の様なエンジンルームの上なんか大丈夫なんでしょうか。

でもそこはドイツ人のやる事ですから万事抜かりはないはずですっ…多分(爆)。

何故かドイツ連邦軍って、戦車を含む戦闘車両に国籍マーク(タッツェンクロイツ)を入れていますね。

今では世界的に見ても戦車に国籍マークを入れている国は他に見当たりませんので律義なんですねぇ、ドイツ人…。

レオパルト2は1979年のデビュー以来各種のアップデートにより、A4(左)の55トンからA6(右)の62トン、A7に至っては67トンもの重量に増加しています。

しかし当初から余裕を見込んだ設計が功を奏し、重量アップを難なく吸収する懐の深さを備えています。

ドイツ連邦軍向けのレオパルト2の生産は90年代の初頭に終了したと云われており、A5化、A6化などのアップグレードがある度に旧型車両をベースに改修が行われているようです。

このことは、輸出先の旧型レオ2ユーザーも(政治的に無問題であれば…)最新バージョンにアップグレードが可能なことを意味します。

デビュー以来、世界最強MBTの呼び声も高いレオパルト2。

攻守の性能が優れているのに加え、高度な発展性を秘めている点も最強と云われる所以ではないでしょうか。

2015年03月21日

ドラゴンアーマー1/72 SU-100自走砲

ドラゴンアーマー1/72完成品、SU-100自走砲です。

昔々タミヤから発売されていた時は、「ジューコフ」なるタミヤオリジナル愛称で親しまれていたSU-100。

ドラゴンアーマーも抜かりなくラインナップに加えています。

T34の車体をベースとした極めて低い戦闘室に、回転砲塔では搭載不可能な100mm砲を装備した自走砲です。

冬季迷彩を施してあり、上塗りのホワイトがかすれて下地のグリーンが現れている様をリアルに再現しています。

SU-100は、コンセプト的にドイツの突撃砲や駆逐戦車の影響を受けている事は明らかです。

元となったT34譲りの優れた避弾経始を考慮した車体。

シンプルな形状で生産性も高そうです。

出来は、いつものドラゴンアーマースタンダードで何も手を加える必要を感じないフィニッシュでしたが、ネタとしていつものお手軽ポイントを押さえておきました。

地面の積雪、アンテナ立て、軽いウエザリングなどです。

ベースとなったT34/76 42年型(ドラゴンアーマー1/72完成品)。

SU-100の車高の低さが際立ちます。

影響を受けたと思われるドイツの(4号)突撃砲(ドラゴンアーマー1/72完成品)。

車高はほぼ同じぐらいですね。

この後、SUシリーズはSU-122なる122mm榴弾砲装備の化け物にまで進化します。

これはT34系シャーシの懐の深さの為せる技ですね。

昔々タミヤから発売されていた時は、「ジューコフ」なるタミヤオリジナル愛称で親しまれていたSU-100。

ドラゴンアーマーも抜かりなくラインナップに加えています。

T34の車体をベースとした極めて低い戦闘室に、回転砲塔では搭載不可能な100mm砲を装備した自走砲です。

冬季迷彩を施してあり、上塗りのホワイトがかすれて下地のグリーンが現れている様をリアルに再現しています。

SU-100は、コンセプト的にドイツの突撃砲や駆逐戦車の影響を受けている事は明らかです。

元となったT34譲りの優れた避弾経始を考慮した車体。

シンプルな形状で生産性も高そうです。

出来は、いつものドラゴンアーマースタンダードで何も手を加える必要を感じないフィニッシュでしたが、ネタとしていつものお手軽ポイントを押さえておきました。

地面の積雪、アンテナ立て、軽いウエザリングなどです。

ベースとなったT34/76 42年型(ドラゴンアーマー1/72完成品)。

SU-100の車高の低さが際立ちます。

影響を受けたと思われるドイツの(4号)突撃砲(ドラゴンアーマー1/72完成品)。

車高はほぼ同じぐらいですね。

この後、SUシリーズはSU-122なる122mm榴弾砲装備の化け物にまで進化します。

これはT34系シャーシの懐の深さの為せる技ですね。

2015年03月07日

ピットロード1/72 74式戦車 後編

ピットロード1/72完成品 74式戦車 後編です。

前編はこちら。

陸上自衛隊MBT三羽鴉。

右から、61式、74式そして90式、全てピットロードの1/72完成品です。

ヒトマルも並べたいところです。

こうして見ると74式だけが、T34のように上部支持転輪のない大型ロードホイールを採用しています。

そのせいか、スマートさもひとしおです。

95式ハ号(ドラゴンアーマー1/72完成品)が乱入…(笑)。

わりと近所に陸上自衛隊の朝霞と練馬の駐屯地があり、春の桜の季節はオープンハウスで賑わいます。

10年ほど前になりますが、その会場で戦車試乗会があり、これ幸いと乗ってきました。

試乗会と云っても、74式のエンジンルームの上にバスケットを設け、そこに乗客が乗る形式です。

まず、二ーリングの状態でドカヘルを被らされた乗客を乗せます。

この状態で主砲を撃てるのか知りませんが、かなり低い全高でアンブッシュには有利ですね。

順番が来るまで並んで待つ訳ですが、目の前で車体を上下させる74式を見ていると飽きる事がありませんでした。

疲れるとたまに伸びをする74式…(嘘です)。

後ろのバスケットからの眺め。

駐屯地内の舗装路を、2サイクルディーゼルのサウンドも軽やかに激走します。

ハイ、お疲れ~。

生きている74式は、不覚にも美しいと思ってしまいましたよ(オイオイ…)。

後継の10式が配備され始めた現在、74式は、今後ハイペースで退役していく事でしょう。

しかし管理人は悲しくありません、…なぜなら。

「ごめんよ、まだ僕には陸上自衛隊広報センター(通称りっくんランド)があるんだ。

…こんな嬉しいことはない。わかってくれるよね?74式にはいつでも会いに行けるから…」

と云う事で(笑)皆さん、りっくんランドに74式に会いに行ってあげてください。

前編はこちら。

陸上自衛隊MBT三羽鴉。

右から、61式、74式そして90式、全てピットロードの1/72完成品です。

ヒトマルも並べたいところです。

こうして見ると74式だけが、T34のように上部支持転輪のない大型ロードホイールを採用しています。

そのせいか、スマートさもひとしおです。

95式ハ号(ドラゴンアーマー1/72完成品)が乱入…(笑)。

わりと近所に陸上自衛隊の朝霞と練馬の駐屯地があり、春の桜の季節はオープンハウスで賑わいます。

10年ほど前になりますが、その会場で戦車試乗会があり、これ幸いと乗ってきました。

試乗会と云っても、74式のエンジンルームの上にバスケットを設け、そこに乗客が乗る形式です。

まず、二ーリングの状態でドカヘルを被らされた乗客を乗せます。

この状態で主砲を撃てるのか知りませんが、かなり低い全高でアンブッシュには有利ですね。

順番が来るまで並んで待つ訳ですが、目の前で車体を上下させる74式を見ていると飽きる事がありませんでした。

疲れるとたまに伸びをする74式…(嘘です)。

後ろのバスケットからの眺め。

駐屯地内の舗装路を、2サイクルディーゼルのサウンドも軽やかに激走します。

ハイ、お疲れ~。

生きている74式は、不覚にも美しいと思ってしまいましたよ(オイオイ…)。

後継の10式が配備され始めた現在、74式は、今後ハイペースで退役していく事でしょう。

しかし管理人は悲しくありません、…なぜなら。

「ごめんよ、まだ僕には陸上自衛隊広報センター(通称りっくんランド)があるんだ。

…こんな嬉しいことはない。わかってくれるよね?74式にはいつでも会いに行けるから…」

と云う事で(笑)皆さん、りっくんランドに74式に会いに行ってあげてください。

2015年02月14日

ピットロード1/72 74式戦車 前編

ピットロード1/72完成品 74式戦車 前編です。

前から狙っていたんですが、中々高価で手が出ませんでした。

でもリサイクル店で透明ケース一部破損の訳あり品を発見、なんとか買える価格で入手できました。

この個体はピットロードが映画「戦国自衛隊1549」とタイアップした物らしいです。

ピットロードらしく立体感溢れる造形で、74式の精悍さをイメージ通り再現しています。

特徴のひとつである砲塔の赤外線暗視装置も、クリアーパーツを使用して再現されています。

74式はデビューから40年以上経つにもかかわらず、未だ台数的に陸上自衛隊の主力戦車(MBT)の座を保っています。

優れた避弾経始と、それによって(あくまで副次的に)生成された美しいシルエット…。

戦後第二世代の後期に分類される74式ですが、実力は未知数なものの洗練されたシルエットは他国の同世代MBTに比べて抜きん出ています。

デビュー当初から装甲等のアップデートは行われず、外観は40年間ほぼ変化ありません。

なので、スマートなシルエットもそのまま保たれています。

戦車界の美魔女の声も…。

もちろん戦争が無かったからそんな能天気な事が云えるんですけどね…。

でも見たくありません、74式にERA(爆発性反応装甲)やらスカートなどがゴテゴテ着いた姿は。

平和に感謝!

モデルはいつもの様に台座への芝貼り、ウオッシングそしてドライブラシの定番メニューを行いました。

砲塔のアンテナマウントを強制的にペンチで捩って角度を付け、アンテナを立てました。

そして、キャタピラは瞬着でたるみ付け。

後編に続きます。

前から狙っていたんですが、中々高価で手が出ませんでした。

でもリサイクル店で透明ケース一部破損の訳あり品を発見、なんとか買える価格で入手できました。

この個体はピットロードが映画「戦国自衛隊1549」とタイアップした物らしいです。

ピットロードらしく立体感溢れる造形で、74式の精悍さをイメージ通り再現しています。

特徴のひとつである砲塔の赤外線暗視装置も、クリアーパーツを使用して再現されています。

74式はデビューから40年以上経つにもかかわらず、未だ台数的に陸上自衛隊の主力戦車(MBT)の座を保っています。

優れた避弾経始と、それによって(あくまで副次的に)生成された美しいシルエット…。

戦後第二世代の後期に分類される74式ですが、実力は未知数なものの洗練されたシルエットは他国の同世代MBTに比べて抜きん出ています。

デビュー当初から装甲等のアップデートは行われず、外観は40年間ほぼ変化ありません。

なので、スマートなシルエットもそのまま保たれています。

戦車界の美魔女の声も…。

もちろん戦争が無かったからそんな能天気な事が云えるんですけどね…。

でも見たくありません、74式にERA(爆発性反応装甲)やらスカートなどがゴテゴテ着いた姿は。

平和に感謝!

モデルはいつもの様に台座への芝貼り、ウオッシングそしてドライブラシの定番メニューを行いました。

砲塔のアンテナマウントを強制的にペンチで捩って角度を付け、アンテナを立てました。

そして、キャタピラは瞬着でたるみ付け。

後編に続きます。

2013年09月21日

ドラゴンアーマー 1/72 英米デザートタンクス Part 2

デザートタンクスのPart 2、今回は米国のM1A2エイブラムスです。

(右がエイブラムスです)

Part 1はこちら。

ある意味アメリカ陸軍を象徴する存在です。

これでもか…、という感じで兵士が使う雑具のような荷物を満載しています。

生活感が溢れていますが(笑)細かい事に拘らないアメリカン気質なんでしょうか。

ちょっと駅馬車とかを連想しますねぇ。

M1A2はM1A1に対してヴェトロニクスと称する車両電子システムが大幅に強化されました。

車両間のネットワークが高度化されたことにより、湾岸戦争中は頻繁にあった同志討ちが大幅に減ったそうです。

車体や足廻りの構造はオーソドックスですが、何故かエンジンだけはガスタービンエンジンを搭載しています。

ガスタービンはコンパクトかつハイパワーで熱効率が高くヘリコプターのパワーパックとしてお馴染みですが、戦車の様に頻繁にエンジン回転を変化させる使い方だとハンパなく燃料を喰うようです。

なのでいくらパワーパックがコンパクトでも燃料タンクを大きくしなければならないという事でメリットは半減だそうです(笑)。

熱交換による冷却が不要な為、ラジエーターが無いので車体後部にスリットが少なく、スッキリしています。

燃料の補給やメンテナンスなどを考えると兵站が充実しているリッチな軍隊(米軍や産油国)でないと運用できない戦車ではないでしょうか。

(右がエイブラムスです)

Part 1はこちら。

ある意味アメリカ陸軍を象徴する存在です。

これでもか…、という感じで兵士が使う雑具のような荷物を満載しています。

生活感が溢れていますが(笑)細かい事に拘らないアメリカン気質なんでしょうか。

ちょっと駅馬車とかを連想しますねぇ。

M1A2はM1A1に対してヴェトロニクスと称する車両電子システムが大幅に強化されました。

車両間のネットワークが高度化されたことにより、湾岸戦争中は頻繁にあった同志討ちが大幅に減ったそうです。

車体や足廻りの構造はオーソドックスですが、何故かエンジンだけはガスタービンエンジンを搭載しています。

ガスタービンはコンパクトかつハイパワーで熱効率が高くヘリコプターのパワーパックとしてお馴染みですが、戦車の様に頻繁にエンジン回転を変化させる使い方だとハンパなく燃料を喰うようです。

なのでいくらパワーパックがコンパクトでも燃料タンクを大きくしなければならないという事でメリットは半減だそうです(笑)。

熱交換による冷却が不要な為、ラジエーターが無いので車体後部にスリットが少なく、スッキリしています。

燃料の補給やメンテナンスなどを考えると兵站が充実しているリッチな軍隊(米軍や産油国)でないと運用できない戦車ではないでしょうか。

2013年08月17日

ドラゴンアーマー 1/72 英米デザートタンクス Part 1

久しぶりの戦車ネタ、ドラゴンアーマー1/72の完成品、英国の主力戦車(MBT)チャレンジャー2(左)と米国のM1A2エイブラムスです。

今回はPart 1です。

両MBTとも2003年のイラク戦争(イラクの自由作戦)仕様で、デザートカラースキームを身に纏っています。

(左がチャレンジャー2)

イラクと言っても英米は同じ地域にいなかったと思いますが、それぞれ砲塔の4側面にCIP(敵味方識別プレート)を装着しています。

(左がチャレンジャー2)

このチャレンジャー2はただでさえ強固な複合装甲のドーチェスターアーマーに、2Eアーマーなる強化装甲を加えアップグレードされたタイプです。

スカートにERA(爆発性反応装甲)が仕込まれ、下部には赤外線探知対策の布を垂らしています。

そのいかつさは中世の騎士の鎧を彷彿とさせるカッコ良さです。

いつもながらのドラゴンアーマーらしいシャープな出来栄えです。

追加のウエザリング(ウォッシング、ドライブラシ)を行い、アンテナを3本立てて物々しくしました。

砲塔前面のCIPはケント紙を貼って強調。

西側のほとんどのMBTが120ミリ滑腔砲を採用している中、チャレンジャー2は砲腔内にライフリングのある昔ながらの120ミリライフル砲を搭載しています。

古い物を大切にする英国気質…と言う訳ではないと思いますが、被弾時に誘爆しにくい、砲弾の搭載数を多く出来るとか、精度も滑腔砲より若干高いなどのメリットもあるようです。

Part 2のM1A2エイブラムスに続きます。

今回はPart 1です。

両MBTとも2003年のイラク戦争(イラクの自由作戦)仕様で、デザートカラースキームを身に纏っています。

(左がチャレンジャー2)

イラクと言っても英米は同じ地域にいなかったと思いますが、それぞれ砲塔の4側面にCIP(敵味方識別プレート)を装着しています。

(左がチャレンジャー2)

このチャレンジャー2はただでさえ強固な複合装甲のドーチェスターアーマーに、2Eアーマーなる強化装甲を加えアップグレードされたタイプです。

スカートにERA(爆発性反応装甲)が仕込まれ、下部には赤外線探知対策の布を垂らしています。

そのいかつさは中世の騎士の鎧を彷彿とさせるカッコ良さです。

いつもながらのドラゴンアーマーらしいシャープな出来栄えです。

追加のウエザリング(ウォッシング、ドライブラシ)を行い、アンテナを3本立てて物々しくしました。

砲塔前面のCIPはケント紙を貼って強調。

西側のほとんどのMBTが120ミリ滑腔砲を採用している中、チャレンジャー2は砲腔内にライフリングのある昔ながらの120ミリライフル砲を搭載しています。

古い物を大切にする英国気質…と言う訳ではないと思いますが、被弾時に誘爆しにくい、砲弾の搭載数を多く出来るとか、精度も滑腔砲より若干高いなどのメリットもあるようです。

Part 2のM1A2エイブラムスに続きます。

2013年04月13日

ドラゴンアーマー Ⅲ号突撃砲G型

ドラゴンアーマー1/72の完成品、Ⅲ号突撃砲G型です。

Ⅲ突はⅢ号戦車のコンポーネントを利用し、ターレット(砲塔)を排した事により低車高と強力な砲の搭載を実現した自走砲です。

基本的に歩兵支援の為の動く砲台というコンセプトの車両の為、砲兵科の兵員によって運用されました。

そうは言っても後期型のG型になると48口径75㎜の高初速の砲を装備し、装甲もそこそこの厚さがあるので積極的に対戦車戦闘に用いられたのは当然の成り行きでしょう。

そしてその活躍はドイツ軍だけにとどまらず…。

当時のフィンランドもⅢ突を購入し、乗員を訓練の為ドイツに派遣したそうです。

ドイツ式の訓練を受けた彼らは精鋭としてフィンランド継続戦争で活躍し、赤軍に大きな打撃を与えましたが戦力差は如何ともし難くソ連との休戦に応じざるを得えなくなります。

その後蜜月だったドイツ軍とのラップランド戦争が始まり…これはまた別の話ですね。

1967年の第三次中東戦争でもシリア軍によって使われたそうで、現在のイスラエルにその当時捕獲されたⅢ突G型が展示されています。

ドラゴンアーマーは大砲基部がザウコップ(豚の頭)と呼ばれる防盾が装備されていないG型でも初期型をモデルアップしています。角張った防盾が特徴です。

ドラゴンアーマー1/72のⅣ号突撃砲(左)と。

Ⅳ号突撃砲が開発されるとそれまで単に突撃砲と呼ばれていたのが区別の為か頭にⅢ号が付くようになります。Ⅳ突の防盾がザウコップと呼ばれるタイプです。

比べるとⅣ突(右)はやっぱりスマートですね。Ⅲ突のコロンとした佇まいも好きですが…。

Ⅲ突はⅢ号戦車のコンポーネントを利用し、ターレット(砲塔)を排した事により低車高と強力な砲の搭載を実現した自走砲です。

基本的に歩兵支援の為の動く砲台というコンセプトの車両の為、砲兵科の兵員によって運用されました。

そうは言っても後期型のG型になると48口径75㎜の高初速の砲を装備し、装甲もそこそこの厚さがあるので積極的に対戦車戦闘に用いられたのは当然の成り行きでしょう。

そしてその活躍はドイツ軍だけにとどまらず…。

当時のフィンランドもⅢ突を購入し、乗員を訓練の為ドイツに派遣したそうです。

ドイツ式の訓練を受けた彼らは精鋭としてフィンランド継続戦争で活躍し、赤軍に大きな打撃を与えましたが戦力差は如何ともし難くソ連との休戦に応じざるを得えなくなります。

その後蜜月だったドイツ軍とのラップランド戦争が始まり…これはまた別の話ですね。

1967年の第三次中東戦争でもシリア軍によって使われたそうで、現在のイスラエルにその当時捕獲されたⅢ突G型が展示されています。

ドラゴンアーマーは大砲基部がザウコップ(豚の頭)と呼ばれる防盾が装備されていないG型でも初期型をモデルアップしています。角張った防盾が特徴です。

ドラゴンアーマー1/72のⅣ号突撃砲(左)と。

Ⅳ号突撃砲が開発されるとそれまで単に突撃砲と呼ばれていたのが区別の為か頭にⅢ号が付くようになります。Ⅳ突の防盾がザウコップと呼ばれるタイプです。

比べるとⅣ突(右)はやっぱりスマートですね。Ⅲ突のコロンとした佇まいも好きですが…。

2013年03月11日

ドラゴンアーマー 1/72 Sd.Kfz.251 D型

ドラゴンアーマーの完成品、Sd.Kfz.251 D型の冬季迷彩仕様です。

いわゆるハノマーク兵員輸送車(byタミヤ模型)の名前でお馴染みの車両です。

ドラゴンアーマーは最後期型のD型をモデルアップしています。

ドイツ機甲師団ある所Sd.Kfz.251ありと言うぐらい当時の戦場写真に良く写ってます。

機甲師団の花形は戦車ですが、それも歩兵の支援があってこそです。

この様な車両のおかげで歩兵は戦車に帯同するスピードを得る事が可能となり、大戦初期の様な電撃戦を実現することが出来ました。

D型は生産コストを考慮し構造を簡略化したタイプですが、外観の面構成がシンプルになった為か初期型より洗練された形になっていると思います。

ドラゴンアーマーのソフトスキンは戦車とはまた違った繊細な魅力がありますね。

室内もそこそこ造りこまれています。

冬季迷彩塗装も素晴らしい出来です。

元の良さを損なわない程度にウォッシングを行い立体感を増しています。

地面は雪道にして車両をめり込ませた感じにして模型を引き立てました。

いわゆるハノマーク兵員輸送車(byタミヤ模型)の名前でお馴染みの車両です。

ドラゴンアーマーは最後期型のD型をモデルアップしています。

ドイツ機甲師団ある所Sd.Kfz.251ありと言うぐらい当時の戦場写真に良く写ってます。

機甲師団の花形は戦車ですが、それも歩兵の支援があってこそです。

この様な車両のおかげで歩兵は戦車に帯同するスピードを得る事が可能となり、大戦初期の様な電撃戦を実現することが出来ました。

D型は生産コストを考慮し構造を簡略化したタイプですが、外観の面構成がシンプルになった為か初期型より洗練された形になっていると思います。

ドラゴンアーマーのソフトスキンは戦車とはまた違った繊細な魅力がありますね。

室内もそこそこ造りこまれています。

冬季迷彩塗装も素晴らしい出来です。

元の良さを損なわない程度にウォッシングを行い立体感を増しています。

地面は雪道にして車両をめり込ませた感じにして模型を引き立てました。

2013年02月20日

ドラゴンアーマー 1/72 シャーマン ファイアフライVc

ドラゴンアーマーの完成品、シャーマン ファイアフライVcです。

当時イギリス軍はティーガー1の装甲を撃ちぬく事が出来る17ポンド砲を持っていましたが、悲しい事にそれを搭載可能なサイズの戦車がありませんでした。

そこで手っ取り早くアメリカのM4シャーマンに搭載したのがファイアフライです。

正面からドイツ戦車と撃ち合える数少ない連合軍戦車だった為、ドイツ軍からは「物騒なヤツ」と忌み嫌われ真っ先に集中砲火を浴びたそうです。

自分のトコの戦車は物騒なモノばかりなのにねぇ。

長砲身が悪目立ちするので(笑)砲身が短く見えるような迷彩をしたり(この個体はしてませんが)砲身の途中にダミーのマズルブレーキを付けたりと苦労が伺えます。

ファイアフライは一応イギリス戦車と言う事になるのですが、以降大口径で長砲身は現在のMBTチャレンジャーⅡまでイギリス戦車の伝統になります。

砲塔の後ろの箱はフロントヘビーになった為に設けられたカウンターウエイトです。

無線機入れを兼ねています。

ドラゴンアーマーの完成度はこのシャーマンシリーズでまた一つ高みに登った気がします。

何もしなくても十分なウェザリングが施されていますが、路面を荒れ地にしたのに合わせドライブラシを施しました。

ファイアフライはガールズ&パンツァーのサンダース大学付属高校戦にも登場しています。

大洗女子学園の4号戦車G型ルック(笑)と。

ガルパンのおかげで登場する戦車模型が軒並み品切れだとか…萌え恐るべし!

当時イギリス軍はティーガー1の装甲を撃ちぬく事が出来る17ポンド砲を持っていましたが、悲しい事にそれを搭載可能なサイズの戦車がありませんでした。

そこで手っ取り早くアメリカのM4シャーマンに搭載したのがファイアフライです。

正面からドイツ戦車と撃ち合える数少ない連合軍戦車だった為、ドイツ軍からは「物騒なヤツ」と忌み嫌われ真っ先に集中砲火を浴びたそうです。

自分のトコの戦車は物騒なモノばかりなのにねぇ。

長砲身が悪目立ちするので(笑)砲身が短く見えるような迷彩をしたり(この個体はしてませんが)砲身の途中にダミーのマズルブレーキを付けたりと苦労が伺えます。

ファイアフライは一応イギリス戦車と言う事になるのですが、以降大口径で長砲身は現在のMBTチャレンジャーⅡまでイギリス戦車の伝統になります。

砲塔の後ろの箱はフロントヘビーになった為に設けられたカウンターウエイトです。

無線機入れを兼ねています。

ドラゴンアーマーの完成度はこのシャーマンシリーズでまた一つ高みに登った気がします。

何もしなくても十分なウェザリングが施されていますが、路面を荒れ地にしたのに合わせドライブラシを施しました。

ファイアフライはガールズ&パンツァーのサンダース大学付属高校戦にも登場しています。

大洗女子学園の4号戦車G型ルック(笑)と。

ガルパンのおかげで登場する戦車模型が軒並み品切れだとか…萌え恐るべし!

2013年01月12日

ドラゴンアーマー 1/72 4号駆逐戦車

ドラゴンアーマー1/72の完成品、4号駆逐戦車(通称ヨンクチ)です。

左が前期型、右が後期型になります。

前期型と言える存在の4号駆逐戦車F型です。

主砲はマズルブレーキ付きの48口径7.5 cm Pak 39を搭載しています。

極端に低い車高が災いして射撃時にマズルブレーキによって周辺の砂塵が舞い上がってしまう為、のちの生産分からマズルブレーキは外されてしまいます。

個人的にはヨンクチにマズルブレーキは似合わないと思います。

ハッキリ言います、ダサいと(笑)。

ドラゴンアーマーがモデルアップした前期型は光と影(アンブッシュ)迷彩やシュルツェンが装着され、4号戦車H型と同様のマフラーとドリプンホィールが付いています。

後期型の主砲は超ロングな70口径7.5cm Pak 42が装備され、名称も4号駆逐戦車から4号戦車ラングに変更になります。

これぞヨンクチっていうカッコ良さです。

マフラーは4号戦車J型に準じた単なる消炎器に置き換えられます。

ボカージュ(生け垣)に潜み、獲物を待ち伏せするラング…。

長砲身はカッコいいのですが、ただでさえ重量配分のバランスが悪かったヨンクチがますますノーズヘビーになってしまい

転輪ゴムの消耗が激しくなった為に前二つは鋼製に置き換えられました。

左が前期型、右が後期型になります。

前期型と言える存在の4号駆逐戦車F型です。

主砲はマズルブレーキ付きの48口径7.5 cm Pak 39を搭載しています。

極端に低い車高が災いして射撃時にマズルブレーキによって周辺の砂塵が舞い上がってしまう為、のちの生産分からマズルブレーキは外されてしまいます。

個人的にはヨンクチにマズルブレーキは似合わないと思います。

ハッキリ言います、ダサいと(笑)。

ドラゴンアーマーがモデルアップした前期型は光と影(アンブッシュ)迷彩やシュルツェンが装着され、4号戦車H型と同様のマフラーとドリプンホィールが付いています。

後期型の主砲は超ロングな70口径7.5cm Pak 42が装備され、名称も4号駆逐戦車から4号戦車ラングに変更になります。

これぞヨンクチっていうカッコ良さです。

マフラーは4号戦車J型に準じた単なる消炎器に置き換えられます。

ボカージュ(生け垣)に潜み、獲物を待ち伏せするラング…。

長砲身はカッコいいのですが、ただでさえ重量配分のバランスが悪かったヨンクチがますますノーズヘビーになってしまい

転輪ゴムの消耗が激しくなった為に前二つは鋼製に置き換えられました。

2012年12月21日

ドラゴンアーマー 1/72 4号戦車 G型

ドラゴンアーマー1/72完成品、ドイツ国防軍戦車部隊のワークホースこと4号戦車 G型です。

大戦初頭から終戦まで万遍無く活躍した4号戦車シリーズの中でもG型は中期型にあたります。

初期型の極端に短砲身な24口径75㎜砲に代えて48口径75㎜砲を搭載し火力の向上を図りました。

塗装は大戦中期までのドイツ軍戦車の標準塗装であるジャーマングレイです。

この塗装は折り目正しい4号戦車のシルエットが映えますね。

アンテナは同梱品で、材質は塩ビのような柔らかい物です。

ドラゴンアーマーシリーズの新しい提案と言えるでしょう。

今日び4号戦車と言えば、ガールズパンツァー抜きには語れません…(おいっ)。

主人公が乗車している4号戦車D型は、24口径の砲を48口径に換装した設定になってますが形状的には

ほぼG型に準じていると思います。

ストーリーとか設定はともかく(笑)戦車の描き込みや動きが素晴らしく

このクオリティで小林源文氏の劇画をアニメ化きぼんぬと思っているのは私だけではない筈…。

まあ、良いんですけどね、JKが戦車に乗ってても…。

対プラウダ高校戦に出てきたT34/76 43年式とのワンショット(爆)。

この2輌は実際の東部戦線でも良きライバルであった事でしょう。

このアニメがきっかけで中高生の間で戦車が大ブーム、となったら怖いですね(笑)。

大戦初頭から終戦まで万遍無く活躍した4号戦車シリーズの中でもG型は中期型にあたります。

初期型の極端に短砲身な24口径75㎜砲に代えて48口径75㎜砲を搭載し火力の向上を図りました。

塗装は大戦中期までのドイツ軍戦車の標準塗装であるジャーマングレイです。

この塗装は折り目正しい4号戦車のシルエットが映えますね。

アンテナは同梱品で、材質は塩ビのような柔らかい物です。

ドラゴンアーマーシリーズの新しい提案と言えるでしょう。

今日び4号戦車と言えば、ガールズパンツァー抜きには語れません…(おいっ)。

主人公が乗車している4号戦車D型は、24口径の砲を48口径に換装した設定になってますが形状的には

ほぼG型に準じていると思います。

ストーリーとか設定はともかく(笑)戦車の描き込みや動きが素晴らしく

このクオリティで小林源文氏の劇画をアニメ化きぼんぬと思っているのは私だけではない筈…。

まあ、良いんですけどね、JKが戦車に乗ってても…。

対プラウダ高校戦に出てきたT34/76 43年式とのワンショット(爆)。

この2輌は実際の東部戦線でも良きライバルであった事でしょう。

このアニメがきっかけで中高生の間で戦車が大ブーム、となったら怖いですね(笑)。

2012年11月19日

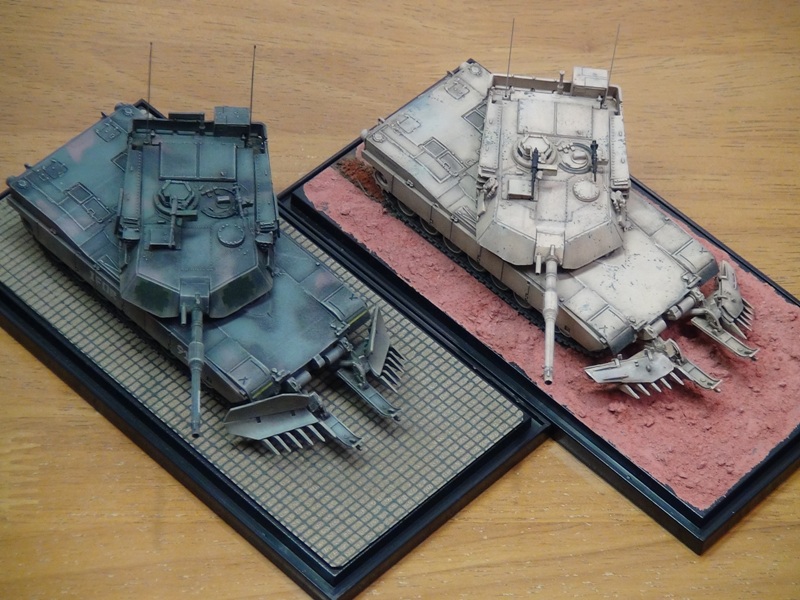

ドラゴンアーマー 1/72 M1A1HA エイブラムス マインプラウ

ドラゴンアーマー1/72の完成品、M1A1HAエイブラムスの地雷除去装置(マインプラウ)付きです。

HA(Heavy Armor)とは装甲の一部に禁断のDU(劣化ウラン)を使用し強度をM1A1比で飛躍的に高めたタイプで、ハッキリ言って近寄りたくない戦車です(汗)。

完成品状態でも軽くウエザリングを施されていますが、例によって追加のチッピング/ウォッシング/ドライブラシを施し、地面を作成しています。

デザートサンドのM1A1は海兵隊仕様です。

こちらのマインプラウは閉じた状態です。

マインプラウ(Track Width Mine Plow)はイスラエルのRAMTA社製で、実物は真ん中にチェーンで吊ったパイプ(ドッグボーン)があるのですがモデルでは省略されています。

他にも棒やら鎖やらいろいろ付いていたりするのですが、今後の課題という事で…(汗)。

ドラゴンアーマー完成品1/72のハマーM1114と。

このM1A1HAにはIFF(敵味方識別装置)が未装備です。

こちらのマインプラウは「くぱぁ…」と開いた状態です。

砲塔の各側面にIFF板が装着されています。

ちょっと変わったことをしてやろうとアンテナを曲げて固定した状態にしてみたんですが、何を勘違いしたのか後ろ向きに曲げてしまいました。

正しくは帰ってきたウルトラマンに出てきたコスモスポーツ(マットビハイクル)のアンテナと同じく前方曲げです。

このまま笑って済まそうと思ったんですが、今回はちょっと自分に厳しく(笑)前曲げに直しました。

出来る事からコツコツと…。

グリーン迷彩仕様はNATO軍ボスニア和平実施部隊(IFOR)としてボスニア・ヘルツェゴビナ紛争に派遣されていた車両のモデルアップです。

HA(Heavy Armor)とは装甲の一部に禁断のDU(劣化ウラン)を使用し強度をM1A1比で飛躍的に高めたタイプで、ハッキリ言って近寄りたくない戦車です(汗)。

完成品状態でも軽くウエザリングを施されていますが、例によって追加のチッピング/ウォッシング/ドライブラシを施し、地面を作成しています。

デザートサンドのM1A1は海兵隊仕様です。

こちらのマインプラウは閉じた状態です。

マインプラウ(Track Width Mine Plow)はイスラエルのRAMTA社製で、実物は真ん中にチェーンで吊ったパイプ(ドッグボーン)があるのですがモデルでは省略されています。

他にも棒やら鎖やらいろいろ付いていたりするのですが、今後の課題という事で…(汗)。

ドラゴンアーマー完成品1/72のハマーM1114と。

このM1A1HAにはIFF(敵味方識別装置)が未装備です。

こちらのマインプラウは「くぱぁ…」と開いた状態です。

砲塔の各側面にIFF板が装着されています。

ちょっと変わったことをしてやろうとアンテナを曲げて固定した状態にしてみたんですが、何を勘違いしたのか後ろ向きに曲げてしまいました。

正しくは帰ってきたウルトラマンに出てきたコスモスポーツ(マットビハイクル)のアンテナと同じく前方曲げです。

このまま笑って済まそうと思ったんですが、今回はちょっと自分に厳しく(笑)前曲げに直しました。

出来る事からコツコツと…。

グリーン迷彩仕様はNATO軍ボスニア和平実施部隊(IFOR)としてボスニア・ヘルツェゴビナ紛争に派遣されていた車両のモデルアップです。

2012年11月06日

ドラゴンアーマー 1/72 シュトルムティーガー

ドラゴンアーマーの完成品、1/72シュトルムティーガーです。

修理で後送されてきたティーガーⅠの車体を利用して38センチ臼砲を搭載した自走砲です。

左はドラゴンアーマーのティーガーⅠ後期型。

ベース車両が前期型の場合でもホイールは後期型用のスチール製が装着されました。

デフォルトで冬季迷彩が施されていたので、路面も合わせて雪道にしてみました。

追加でウォッシングとホワイトパステル掛けを行っています。

ドラゴンアーマーの完成品はそれなりの塗装とウェザリングが施されていますが、追加のタッチアップをすることで陰影が増して更なる立体感が得られます。

最大仰角をかけた38センチ臼砲。

砲口の周りの小穴は発射ガスを車外に逃がすアウトレットです。

口径が38センチもあれば砲弾も350kgとケタ違いに重い訳で、人力で車内に搬入するのは不可能です。

そのため車外にクレーンが付いています。

追加工作でワイヤーをピアノ線、ベルトの輪はプラバンから造りました。

敵の重拠点を潰す為に造られた歩兵支援目的の自走砲です。

攻撃には有用ですが、既にドイツ軍は守勢一方で活躍の場は限られていたのではないでしょうか。

修理で後送されてきたティーガーⅠの車体を利用して38センチ臼砲を搭載した自走砲です。

左はドラゴンアーマーのティーガーⅠ後期型。

ベース車両が前期型の場合でもホイールは後期型用のスチール製が装着されました。

デフォルトで冬季迷彩が施されていたので、路面も合わせて雪道にしてみました。

追加でウォッシングとホワイトパステル掛けを行っています。

ドラゴンアーマーの完成品はそれなりの塗装とウェザリングが施されていますが、追加のタッチアップをすることで陰影が増して更なる立体感が得られます。

最大仰角をかけた38センチ臼砲。

砲口の周りの小穴は発射ガスを車外に逃がすアウトレットです。

口径が38センチもあれば砲弾も350kgとケタ違いに重い訳で、人力で車内に搬入するのは不可能です。

そのため車外にクレーンが付いています。

追加工作でワイヤーをピアノ線、ベルトの輪はプラバンから造りました。

敵の重拠点を潰す為に造られた歩兵支援目的の自走砲です。

攻撃には有用ですが、既にドイツ軍は守勢一方で活躍の場は限られていたのではないでしょうか。