2025年05月10日

Gen1化してみた! グロック17 Classic 後編

タナカのモデルガン、グロック17 Gen2をGen1化しました!の後編です。

前編はこちら。

Gen1化加工により部分的にシボが無くなってしまったので、ストーン調スプレーを吹いて微細シボを復活させます。

お次は実銃写真を観察しながらテクスチャー部の周辺をマスキング。

その後、ストーン調スプレーを厚めに吹いて出来上がり。

グロックバナーは余っていたマルイG18Cのフレームから切り出して貼り付け。

マルイのフレームはストーン調スプレーの試し吹きを行なったのでざらざらしてます。

今更ですが、テクスチャー部はもうちょっと厚く吹いて強調しても良かったかも…。

ちょっと微細シボとのコントラストが弱いかな。

でもありそうでなかったGen1フレームは、なかなか新鮮な佇まいではあります。

最古のトイガングロックは1991年発表のMGCガスブロだと思いますが、あれもGen2のモデルアップでした。

ガーダーあたりで、マルイG17 Gen3対応のGen1フレーム出せば需要あるんじゃないですかね。

エキストラクターの段付きだけ削り落とせば見た目はOKのハズだし。

Gen1が手元にあれば、Gen5までずらりと並べてみたくなるのが人情というもの。

上段左から、

Gen1:タナカモデルガン G17 Classic

Gen2:タナカモデルガン G18

下段左から、

Gen3:タナカモデルガン G18C

Gen4:スタークアームズガスブロ G17

Gen5:ウマレックスガスブロ G19X

フロントストラップの変遷。

右からGen1 → 5。

最新のGen5では、Gen3と4に存在したフィンガーチャンネルとは決別してフラットな造形に戻っています。

マガジンスタック時に指で強制排出するためのグリップ下端の半円形の切り欠きは、マガジンの信頼性が上がった為かGen4以降は廃止されています。

同じくバックストラップ。

ここは歴代ほとんど変化ないようですが、よく見るとGen2、3のテクスチャーが凹モールドなのに対して、4と5は凸モールドになっています。

現時点で最新のGen5(G19X ウマレックスガスガン)と。

Gen5にサードピンが無いってことに、いまさらながら気が付きました。

多分Classicも発売年次から考えてベースはGen5で、内部メカもそれに準じているんでしょうね。

前編はこちら。

Gen1化加工により部分的にシボが無くなってしまったので、ストーン調スプレーを吹いて微細シボを復活させます。

お次は実銃写真を観察しながらテクスチャー部の周辺をマスキング。

その後、ストーン調スプレーを厚めに吹いて出来上がり。

グロックバナーは余っていたマルイG18Cのフレームから切り出して貼り付け。

マルイのフレームはストーン調スプレーの試し吹きを行なったのでざらざらしてます。

今更ですが、テクスチャー部はもうちょっと厚く吹いて強調しても良かったかも…。

ちょっと微細シボとのコントラストが弱いかな。

でもありそうでなかったGen1フレームは、なかなか新鮮な佇まいではあります。

最古のトイガングロックは1991年発表のMGCガスブロだと思いますが、あれもGen2のモデルアップでした。

ガーダーあたりで、マルイG17 Gen3対応のGen1フレーム出せば需要あるんじゃないですかね。

エキストラクターの段付きだけ削り落とせば見た目はOKのハズだし。

Gen1が手元にあれば、Gen5までずらりと並べてみたくなるのが人情というもの。

上段左から、

Gen1:タナカモデルガン G17 Classic

Gen2:タナカモデルガン G18

下段左から、

Gen3:タナカモデルガン G18C

Gen4:スタークアームズガスブロ G17

Gen5:ウマレックスガスブロ G19X

フロントストラップの変遷。

右からGen1 → 5。

最新のGen5では、Gen3と4に存在したフィンガーチャンネルとは決別してフラットな造形に戻っています。

マガジンスタック時に指で強制排出するためのグリップ下端の半円形の切り欠きは、マガジンの信頼性が上がった為かGen4以降は廃止されています。

同じくバックストラップ。

ここは歴代ほとんど変化ないようですが、よく見るとGen2、3のテクスチャーが凹モールドなのに対して、4と5は凸モールドになっています。

現時点で最新のGen5(G19X ウマレックスガスガン)と。

Gen5にサードピンが無いってことに、いまさらながら気が付きました。

多分Classicも発売年次から考えてベースはGen5で、内部メカもそれに準じているんでしょうね。

2025年04月01日

Gen1化してみた! グロック17 Classic 前編

タナカのモデルガン、グロック17 Gen2をGen1化しました!の前編です。

ベースにしたタナカのGen2は基本的に良く出来てるんですが、旧ロット製品なのでグリップ側面のシボ部分がウレタンみたいな素材の別部品になっています。

これが問題で、経年劣化で縮んだりベトついてきたのでプラ板への置換えを企みましたが…。

どうせなら先祖帰り化を図ってGen1に…、と思い付いてさっそく画像検索。

画像は今ではGen1と称される初期のグロック17。

フレームはGen1以降に比べて全体的に丸みを帯びており、当時の樹脂の成型技術によるものか表面にヒケも生じていたりして何となくカッチリ感に欠ける印象。

グリップにはチェッカリングがなく、つぶつぶ状(ぺブルグレイン)の控え目なテクスチャーが全周に施されているのが特徴。

更に検索を進めると2020年頃にリリースされたという、現行のグロック17にレトロなGen1風の装いを与えたClassicという仕様を発見。

Lipseyなる米国のガンディーラーが企画し、グロックが開発したメーカー純正の"なんちゃってGen1"仕様です。

キャッチフレーズはThe original is back (オリジナルが戻って来た)で、グリップテクスチャーはGen1を模したぺブルグレインが復活。

加えて段付きエキストラクター、フィンガーチャンネル、アクセサリーレールやサードピンも撤去され、シンプルなGen1の佇まいが再現されています。

本体のみならず、ガンケースまで初期のタッパーウエアを再現するというこだわりよう。

クルマやバイクの世界もレトロ風が流行ってますが、Classicはそのピストル版と云っても良さそう。

ある日、Classic用の実物ガンケースが通販で普通に売っている(1.5K!)のを発見したので早速購入。

ケース内のクリーニングロッドやマガジンローダーは付属品ではなく、管理人が以前入手していたものです。

オリジナルGen1は加工部分が多そうなので止め、楽そうなClassic化を邁進することにしました。

まずはグリップ側面をツライチにするため1.2mmのプラ板を貼りますが、そのままだと若干厚かったので、#100ペーパーの上を滑らせて少し薄くします。

しかるのち、Gen1のキモであるプレーンなグリップ廻りを実現するため、チェッカリングをパテ埋めしてスムージング。

なかなかの大面積だったので難儀しましたけれども。

バックストラップも同様に処理。

これらは、あとで肉痩せしない光硬化パテを使用しました。

後編に続きます。

ベースにしたタナカのGen2は基本的に良く出来てるんですが、旧ロット製品なのでグリップ側面のシボ部分がウレタンみたいな素材の別部品になっています。

これが問題で、経年劣化で縮んだりベトついてきたのでプラ板への置換えを企みましたが…。

どうせなら先祖帰り化を図ってGen1に…、と思い付いてさっそく画像検索。

画像は今ではGen1と称される初期のグロック17。

フレームはGen1以降に比べて全体的に丸みを帯びており、当時の樹脂の成型技術によるものか表面にヒケも生じていたりして何となくカッチリ感に欠ける印象。

グリップにはチェッカリングがなく、つぶつぶ状(ぺブルグレイン)の控え目なテクスチャーが全周に施されているのが特徴。

更に検索を進めると2020年頃にリリースされたという、現行のグロック17にレトロなGen1風の装いを与えたClassicという仕様を発見。

Lipseyなる米国のガンディーラーが企画し、グロックが開発したメーカー純正の"なんちゃってGen1"仕様です。

キャッチフレーズはThe original is back (オリジナルが戻って来た)で、グリップテクスチャーはGen1を模したぺブルグレインが復活。

加えて段付きエキストラクター、フィンガーチャンネル、アクセサリーレールやサードピンも撤去され、シンプルなGen1の佇まいが再現されています。

本体のみならず、ガンケースまで初期のタッパーウエアを再現するというこだわりよう。

クルマやバイクの世界もレトロ風が流行ってますが、Classicはそのピストル版と云っても良さそう。

ある日、Classic用の実物ガンケースが通販で普通に売っている(1.5K!)のを発見したので早速購入。

ケース内のクリーニングロッドやマガジンローダーは付属品ではなく、管理人が以前入手していたものです。

オリジナルGen1は加工部分が多そうなので止め、楽そうなClassic化を邁進することにしました。

まずはグリップ側面をツライチにするため1.2mmのプラ板を貼りますが、そのままだと若干厚かったので、#100ペーパーの上を滑らせて少し薄くします。

しかるのち、Gen1のキモであるプレーンなグリップ廻りを実現するため、チェッカリングをパテ埋めしてスムージング。

なかなかの大面積だったので難儀しましたけれども。

バックストラップも同様に処理。

これらは、あとで肉痩せしない光硬化パテを使用しました。

後編に続きます。

2024年05月10日

タナカモデルガン Kar98k

タナカのモデルガン、Kar98kです。

ガーランドや38式騎兵銃以来、長物沼にズブズブの管理人ですが、お次は近代ボルトアクションの祖であるKar98kと来るのは自明の理。

CMCかタナカのKar98kを狙ってあちこちに網を張ってたんですが、ヤフオクで個人の方が出品したタナカの格安物件を発見。

軽く競り合いましたが、それでも送料入れても30K以下に収まったのはラッキーでした。

未発火、スリング、取説付きで程度も上々。

但しカートリッジが付属していなかったので、上野のシカゴ連隊で8mmモーゼルのダミーカート5発セットx2を購入。

こんなコトもあろうかとストリッパークリップは去年夏のVショーで5個を購入済みでした。

クリップによるダミーカートの装填はスムーズで、この後ボルトを押し込めば装填と同時にストリッパークリップは弾き飛ばされます。

しかし排莢の調子はイマイチ。

理由はボルトヘッドと薬莢のヘッドの噛み合いが緩いため。

画像だとちゃんと噛み合って見えますが実際はユルユルです。

純正カートだと調子イイんでしょうかね。

…と云うことで、GW中のVショーでタナカ純正カートを上手いことゲット。

結果「カキーン」と調子よくエジェクトするのを確認しました。

2024年5月11日追記:

よく見ると、このカート38式/99式用みたいです。

(98k用に比べて弾頭部が若干短い)

バットプレートはCMC刻印入りなので、この個体は初期の生産分と思われます。

これはこれでCMCの忘れ形見的な趣があるので気に入っています。

金属部の仕上げは総じてCMC時代より良い印象ですが、フィニッシュが色気のない黒染めだったので軽く一皮剝いて仕上げ直しました。

こうすると、あちこちに打ってある刻印がクッキリと浮かび上がります。

ストックにもプルーフマーク(バッフェンアムト)の押印あり。

ストックで気になったのが木部の色味が妙に白っぽいこと。

おまけに光沢もなく、オイルステイン塗布でもケチったのかはっきり言って安っぽいです。

なので爆裂祭で何となく買っておいたワトコカラーオイル(ダークウォルナット)と云うオイルステインで着色しましたが、まだ白っぽいですね。

チャンバー上の"bnz"刻印はステアー社製を表すそう。

"43"の刻印もあるので、1943年製造のステアー社製と云う設定ですね。

マガジンフォロアープレートは後部の穴から弾頭の先っちょなどを差し込んでストッパーを解除しながら、後方に移動させると外れます。

ワンタッチで脱着できる38式に比べて、残弾の抜き取りは少し面倒ですね。

(38式はワンタッチ過ぎて戦闘中に外れちゃいそうな気もしますが…)

フロントバンドの構造などモデルガンなりのアレンジが有るものの、見た目は良く再現されているフロント廻り。

クリーニングロッドは38式同様ねじ込み式のダミーです。

コストの問題なんでしょうが、38式同様ボルトストップスプリングが無粋なねじで固定されてしまっているのが残念と云えば残念。

ボルトハンドルを跳ね上げることでファイアリングピンがコッキングされるコックオンオープニングが特徴の98k。

それを体験することが98kの購入目的の一つでしたが、やはりハンドル跳ね上げ時はそれなりに抵抗と重みを感じます。

細身で優雅さすら感じる38式小銃に比べると、ジャーマン的な力強さに溢れる98k。

かと言ってM1ガーランドのように手に余るほどではない絶妙なバランス感が、近代ボルトアクションライフルの先駆けと感じさせます。

Kar98kはフルサイズのGew98を短小化したカービン(騎兵銃)ですが、同じカービンカテゴリーの38式騎兵銃よりは幾分ロング。

その差は使用する弾薬によるものです。

左は8mmモーゼル(7.92mm x 59)で、右の38式実包(6.5mm x 50)より一回り大きいです。

初活力も8mmモーゼルの方が約50%ほど上回っているので、そのパワーを鑑みるとこれ以上の短小化はバランスの悪化を招くんでしょうね。

(更に短小化したG33/40、通称マウンテントルーパーとかはありますが…)

38式実包の弾頭が妙に長いのは、小径で軽くなってしまう弾頭重量を長くすることで補っているためです。

パワフルさでは劣りますが、小径のメリットもあり空気抵抗が小さいので弾道がより低伸(真っすぐ飛ぶ)するようになります。

で終了…、と思ったんですが、ストックの白さが気になってしょうがないので再び分解して数回ワトコで色付けしました。

ワトコは容量もたっぷりあり(200ml)大きな面積に塗るには適していて、買っておいて良かったです。

10回ぐらい重ね塗りしたら大分落ち着いた色味になり、加えて深みも出てイイ感じになりました。

ガーランドや38式騎兵銃以来、長物沼にズブズブの管理人ですが、お次は近代ボルトアクションの祖であるKar98kと来るのは自明の理。

CMCかタナカのKar98kを狙ってあちこちに網を張ってたんですが、ヤフオクで個人の方が出品したタナカの格安物件を発見。

軽く競り合いましたが、それでも送料入れても30K以下に収まったのはラッキーでした。

未発火、スリング、取説付きで程度も上々。

但しカートリッジが付属していなかったので、上野のシカゴ連隊で8mmモーゼルのダミーカート5発セットx2を購入。

こんなコトもあろうかとストリッパークリップは去年夏のVショーで5個を購入済みでした。

クリップによるダミーカートの装填はスムーズで、この後ボルトを押し込めば装填と同時にストリッパークリップは弾き飛ばされます。

しかし排莢の調子はイマイチ。

理由はボルトヘッドと薬莢のヘッドの噛み合いが緩いため。

画像だとちゃんと噛み合って見えますが実際はユルユルです。

純正カートだと調子イイんでしょうかね。

…と云うことで、GW中のVショーでタナカ純正カートを上手いことゲット。

結果「カキーン」と調子よくエジェクトするのを確認しました。

2024年5月11日追記:

よく見ると、このカート38式/99式用みたいです。

(98k用に比べて弾頭部が若干短い)

バットプレートはCMC刻印入りなので、この個体は初期の生産分と思われます。

これはこれでCMCの忘れ形見的な趣があるので気に入っています。

金属部の仕上げは総じてCMC時代より良い印象ですが、フィニッシュが色気のない黒染めだったので軽く一皮剝いて仕上げ直しました。

こうすると、あちこちに打ってある刻印がクッキリと浮かび上がります。

ストックにもプルーフマーク(バッフェンアムト)の押印あり。

ストックで気になったのが木部の色味が妙に白っぽいこと。

おまけに光沢もなく、オイルステイン塗布でもケチったのかはっきり言って安っぽいです。

なので爆裂祭で何となく買っておいたワトコカラーオイル(ダークウォルナット)と云うオイルステインで着色しましたが、まだ白っぽいですね。

チャンバー上の"bnz"刻印はステアー社製を表すそう。

"43"の刻印もあるので、1943年製造のステアー社製と云う設定ですね。

マガジンフォロアープレートは後部の穴から弾頭の先っちょなどを差し込んでストッパーを解除しながら、後方に移動させると外れます。

ワンタッチで脱着できる38式に比べて、残弾の抜き取りは少し面倒ですね。

(38式はワンタッチ過ぎて戦闘中に外れちゃいそうな気もしますが…)

フロントバンドの構造などモデルガンなりのアレンジが有るものの、見た目は良く再現されているフロント廻り。

クリーニングロッドは38式同様ねじ込み式のダミーです。

コストの問題なんでしょうが、38式同様ボルトストップスプリングが無粋なねじで固定されてしまっているのが残念と云えば残念。

ボルトハンドルを跳ね上げることでファイアリングピンがコッキングされるコックオンオープニングが特徴の98k。

それを体験することが98kの購入目的の一つでしたが、やはりハンドル跳ね上げ時はそれなりに抵抗と重みを感じます。

細身で優雅さすら感じる38式小銃に比べると、ジャーマン的な力強さに溢れる98k。

かと言ってM1ガーランドのように手に余るほどではない絶妙なバランス感が、近代ボルトアクションライフルの先駆けと感じさせます。

Kar98kはフルサイズのGew98を短小化したカービン(騎兵銃)ですが、同じカービンカテゴリーの38式騎兵銃よりは幾分ロング。

その差は使用する弾薬によるものです。

左は8mmモーゼル(7.92mm x 59)で、右の38式実包(6.5mm x 50)より一回り大きいです。

初活力も8mmモーゼルの方が約50%ほど上回っているので、そのパワーを鑑みるとこれ以上の短小化はバランスの悪化を招くんでしょうね。

(更に短小化したG33/40、通称マウンテントルーパーとかはありますが…)

38式実包の弾頭が妙に長いのは、小径で軽くなってしまう弾頭重量を長くすることで補っているためです。

パワフルさでは劣りますが、小径のメリットもあり空気抵抗が小さいので弾道がより低伸(真っすぐ飛ぶ)するようになります。

で終了…、と思ったんですが、ストックの白さが気になってしょうがないので再び分解して数回ワトコで色付けしました。

ワトコは容量もたっぷりあり(200ml)大きな面積に塗るには適していて、買っておいて良かったです。

10回ぐらい重ね塗りしたら大分落ち着いた色味になり、加えて深みも出てイイ感じになりました。

2024年04月20日

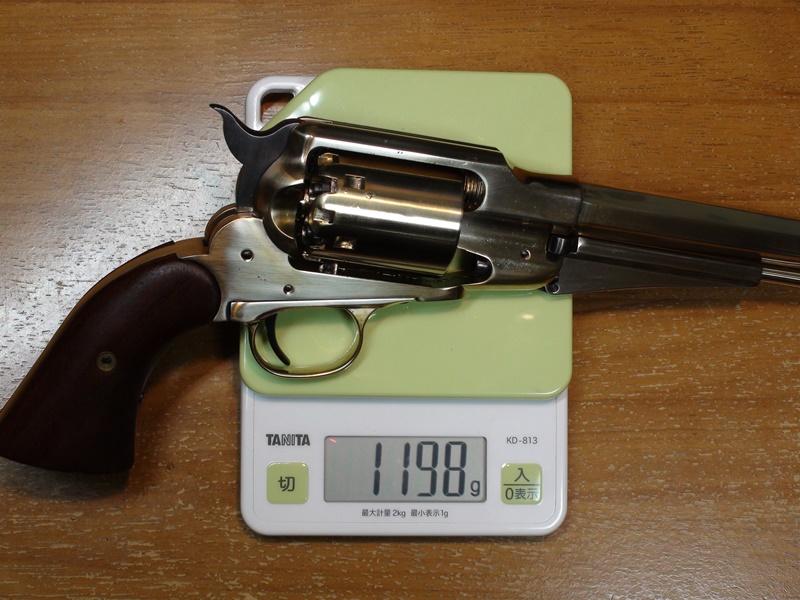

タナカモデルガン レミントン ニューモデル アーミー 後編

タナカのモデルガン、レミントン ニューモデル アーミーの後編です。

前編はこちら

完成してみるとピーメ(コルトシングルアクションアーミー)とはまた違う存在感に圧倒されます。

フレームなど金属の塊だし、ノンフルートのシリンダーもみっちり身が詰まっていて何よりデカい。

ハンマーの腐食部分など、思いがけずにビンテージ感が醸し出されて良い雰囲気…。

下からの眺めも伸びやかでメカメカしいのが魅力。

木製グリップはデフォルトで装備されていたみたいです。

5年ぐらい前にアキバの中古店で入手済みだったCMC純正アルミ缶入りニップルキャップ、確か3Kほどでした。

ニップルからシリンダー内は貫通しており、ニップルキャップに火薬を仕込んで発火させればガスはシリンダー前面に抜けます。

力強くキャップを叩く、ソリッドなハンマー。

ローディングレバーはこの角度で止まってしまい、弾込め用のプランジャーがシリンダー穴に収まることはありません。

安全対策なんでしょうね。

通常のリボルバーと違いシリンダー前面に52年規制用のスリットが入っています。

ローディングレバーを降ろし、シリンダーピンを前方に引けばシリンダーを素早くリリースできるのはアーミーならではの楽しいギミック。

映画ペイルライダーでイーストウッドがアーミー(金属薬莢モデルでしたが)のリロード場面でシリンダーごと手早く交換していました。

ピーメにはできない芸当です。

もう一つピーメに出来ない芸当、シリンダーにセフティノッチが刻まれており、ハンマーノーズをそこに落としておけば装填したままでも安全にキャリーすることができます。

ピーメはキャリー時には安全対策として一発抜く必要があるので、フル装填のままキャリーできるのは大きなメリット。

またグリップまで一体式の高剛性ソリッドフレームなので、弾が尽きた後こん棒替わりに使うシチュエーションではピーメより頼りになるかもです。

ピーメ(上、タナカガスガン)って、アーミーに比べると工業製品としてとてもシンプルで洗練されています。

逆に云えば、そんな扱い辛くて野暮ったいところがアーミーの大きな魅力ですね。

前編はこちら

完成してみるとピーメ(コルトシングルアクションアーミー)とはまた違う存在感に圧倒されます。

フレームなど金属の塊だし、ノンフルートのシリンダーもみっちり身が詰まっていて何よりデカい。

ハンマーの腐食部分など、思いがけずにビンテージ感が醸し出されて良い雰囲気…。

下からの眺めも伸びやかでメカメカしいのが魅力。

木製グリップはデフォルトで装備されていたみたいです。

5年ぐらい前にアキバの中古店で入手済みだったCMC純正アルミ缶入りニップルキャップ、確か3Kほどでした。

ニップルからシリンダー内は貫通しており、ニップルキャップに火薬を仕込んで発火させればガスはシリンダー前面に抜けます。

力強くキャップを叩く、ソリッドなハンマー。

ローディングレバーはこの角度で止まってしまい、弾込め用のプランジャーがシリンダー穴に収まることはありません。

安全対策なんでしょうね。

通常のリボルバーと違いシリンダー前面に52年規制用のスリットが入っています。

ローディングレバーを降ろし、シリンダーピンを前方に引けばシリンダーを素早くリリースできるのはアーミーならではの楽しいギミック。

映画ペイルライダーでイーストウッドがアーミー(金属薬莢モデルでしたが)のリロード場面でシリンダーごと手早く交換していました。

ピーメにはできない芸当です。

もう一つピーメに出来ない芸当、シリンダーにセフティノッチが刻まれており、ハンマーノーズをそこに落としておけば装填したままでも安全にキャリーすることができます。

ピーメはキャリー時には安全対策として一発抜く必要があるので、フル装填のままキャリーできるのは大きなメリット。

またグリップまで一体式の高剛性ソリッドフレームなので、弾が尽きた後こん棒替わりに使うシチュエーションではピーメより頼りになるかもです。

ピーメ(上、タナカガスガン)って、アーミーに比べると工業製品としてとてもシンプルで洗練されています。

逆に云えば、そんな扱い辛くて野暮ったいところがアーミーの大きな魅力ですね。

2024年04月01日

タナカモデルガン レミントン ニューモデル アーミー 前編

タナカのモデルガン、レミントン ニューモデル アーミーの前編です。

元箱はHWSのもので、タナカオリジナルではありません。

9年ほど前のVショーで、当時良くイベントに出店されていたグリップ職人さんのお店で購入。

確か付属品一切なしで15K程で、パーカッションに興味があったので買った記憶があります。

保存用にHWSの元箱をオクで落としたところキットモデルの取説が同梱されていて、分解組立てする上でとても参考になりました。

金属アーミーは元々CMCから販売されていた物を、同社が廃業後にタナカに受け継がれて22Kめっき仕様としてリメイクされたものです。

バレル上面に刻印が入っていますが、CMC版ではバレルの側面に入っていました。

購入したものの、結構な金めっきのハゲ落ちっぷり(下画像)に金色化を構想すること幾年月…。

管理人的にちょっと前まで金色化は塗装一択だったんですが、最近筆めっきという選択肢ができたのでそちらを採用。

例によってめっき工房を使用して金めっきを施工。

対象物をクリップで挟んで、めっき液を含ませた筆先をぬりぬりすると通電し、めっき成分が定着する仕組み。

筆めっきの施工は塗装と違って臭いが発生しないので、家人の白い目(汗…)を気にしなくて良いのは助かります。

また、寒い日でも自分の部屋でぬくぬくと作業できるのが良いですね。

タナカのアーミーは金属部の仕上げが良く、下地のニッケルめっきも分厚いです。

ニッケルの成分に因るものか、金めっきの定着性はコクサイより良い印象です。

ただ数ヵ所めっき剥がれがあったので、金粉でタッチアップしました。

ハンマー等の亜鉛製のショートパーツは結構表面が荒れてて、一部腐食している個所もあったので仕上げ直しました。

ニッケルめっき液を購入したので、ショートパーツはクロームシルバー化しようと画策。

しかしポリッシュ後、亜鉛の地肌に筆めっきするとダークシルバーになってしまいましたが、これはこれでシブい色合いなのでこのままに。

後編に続きます。

元箱はHWSのもので、タナカオリジナルではありません。

9年ほど前のVショーで、当時良くイベントに出店されていたグリップ職人さんのお店で購入。

確か付属品一切なしで15K程で、パーカッションに興味があったので買った記憶があります。

保存用にHWSの元箱をオクで落としたところキットモデルの取説が同梱されていて、分解組立てする上でとても参考になりました。

金属アーミーは元々CMCから販売されていた物を、同社が廃業後にタナカに受け継がれて22Kめっき仕様としてリメイクされたものです。

バレル上面に刻印が入っていますが、CMC版ではバレルの側面に入っていました。

購入したものの、結構な金めっきのハゲ落ちっぷり(下画像)に金色化を構想すること幾年月…。

管理人的にちょっと前まで金色化は塗装一択だったんですが、最近筆めっきという選択肢ができたのでそちらを採用。

例によってめっき工房を使用して金めっきを施工。

対象物をクリップで挟んで、めっき液を含ませた筆先をぬりぬりすると通電し、めっき成分が定着する仕組み。

筆めっきの施工は塗装と違って臭いが発生しないので、家人の白い目(汗…)を気にしなくて良いのは助かります。

また、寒い日でも自分の部屋でぬくぬくと作業できるのが良いですね。

タナカのアーミーは金属部の仕上げが良く、下地のニッケルめっきも分厚いです。

ニッケルの成分に因るものか、金めっきの定着性はコクサイより良い印象です。

ただ数ヵ所めっき剥がれがあったので、金粉でタッチアップしました。

ハンマー等の亜鉛製のショートパーツは結構表面が荒れてて、一部腐食している個所もあったので仕上げ直しました。

ニッケルめっき液を購入したので、ショートパーツはクロームシルバー化しようと画策。

しかしポリッシュ後、亜鉛の地肌に筆めっきするとダークシルバーになってしまいましたが、これはこれでシブい色合いなのでこのままに。

後編に続きます。

2024年02月01日

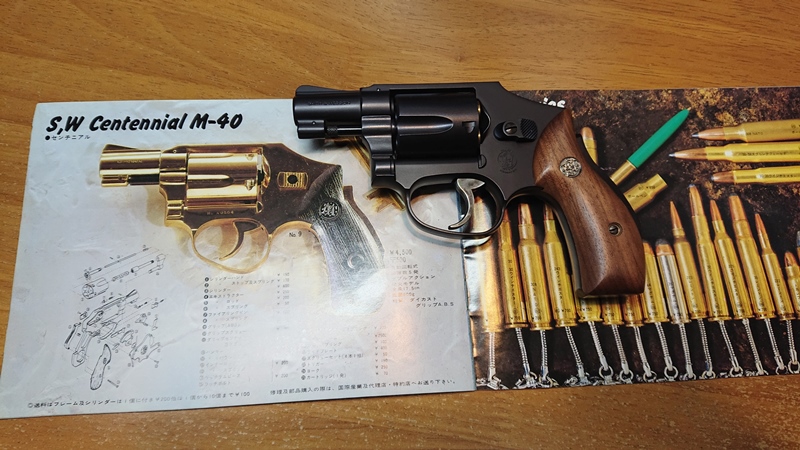

タナカモデルガン S&W M40センチ二アル

タナカのモデルガン、S&W M40センチ二アルです。

初回ロットのABS樹脂バージョンを2022年夏のBHで入手。

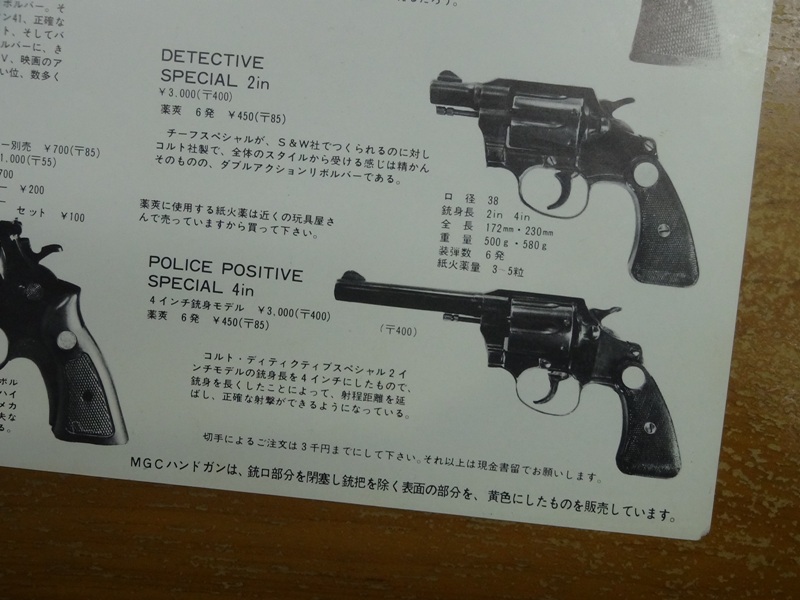

いきなり話は飛びますが、画像は70年代の中ごろに入手した日本高級玩具小売商組合(NKG)発行のモデルガンカタログVol.7。

NKGとはMGCが直営店以外にモデルガンを卸さなくなった為、それに対抗するためMGC以外のモデルガンメーカーが集結した組合だそう。

この頃のトイガン業界はMGCとNKG勢に二分され、仁義なき戦いを繰り広げていたみたいですね。

そのカタログに掲載された国際産業のセンチ二アルは、中学生だった管理人にとって憧れの一品でした。

しかし一度も見かけることなく今に至ります。

今考えると目黒にあったらしい直営店に行けば買えたのかもしれませんが…。

モノ自体はMGCのデッドコピーだったらしいことを大人になって知りました。

これは1976年頃の国際産業のカタログですが、眩いばかりに光り輝くこがね色のセンチが掲載されています。

そんな中坊時代の甘酸っぱい思い出に浸りつつ手にしたタナカのセンチ。

相変わらず完璧なプロポーションと確実なアクションで、文句の付けようがありません。

タナカセンチのモデルガンは初回ロットからリアル(USA)刻印だったみたいで得した気分。

リコイルシールドにハンマーノーズブッシングっぽい表現(丸モールド)がされてるのも素晴らしい。

ハンマーノーズが突き出る穴が円形だったら完璧でした。

5発同梱されているカートリッジは3ピースタイプでヘッドスタンプ(R-P 38SPL)入りです。

仕上げ直しにあたってパーティングラインは僅かしかなかったし、ABS製にも拘らず平面もバッチリ出ていたので面出し作業は楽でした。

ABS材は粘りがあって削りにくいのでこれは助かります。

2015年のVショーであまりの安さ(2K!)に取り敢えず押さえておいたタナカ純正のロングホーングリップが生きる時が来ました。

タナカの腕っこきの木工職人が手掛けたのか、息を飲む仕上がり…。

しかし純正プラグリに仕込まれていたウエイトが使えなくなってしまったので、ABS故スカスカだった重量がさらに45gも軽くなってしまいました(涙)。

実銃のM40(スチール製)は595g、M42(軽合金製)は408gと実銃自体が軽いのでここは気にしないことにしましょう…。

レモン搾りと仇名されるセンチの最大の特徴、バックストラップのグリップセフティ。

ダブルアクションオンリーのリボルバーにグリップセフティが必要かは?ですが、そう思った人のために押し込んだ状態(キャンセル状態)にセットすることも可能。

いずれにせよ、これが無いとビジュアル的に物足りないのは間違いありません。

S&Wとしては、いにしえの.38セフティ ハンマーレスをオマージュしたんでしょうけど。

センチはチーフス・スペシャル(右、タナカモデルガンM60)に比べてバックストラップが上方に延長されています。

これによって、よりハイグリップできることで反動も抑え込め、連射時のコントロールに有利な気がします。

センチのハンマーレスフレームはM442等に引き継がれ、未だS&Wの現行商品としてラインナップされていますが上記のような特性も評価されているんではないかと。

お戯れにロングホーングリップをチーフに付けてみました。

これだけで一応ノーマルグリップよりハイグリップ可能。

可愛いチーフが怒り肩になって勇ましく見えます(笑)。

ただホーン先端はどこかに引っ掛かりそうなので丸めておいた方が良いかと思います(笑)。

ハンマースパーがないセンチはホルスターを選びます。

鋼鉄と木で構成されたセンチにはオールドスクールな革製のホルスターこそ相応しい…。

そうなると手持ちのホルスターではガルコのスピードマスター一択ですね。

初回ロットのABS樹脂バージョンを2022年夏のBHで入手。

いきなり話は飛びますが、画像は70年代の中ごろに入手した日本高級玩具小売商組合(NKG)発行のモデルガンカタログVol.7。

NKGとはMGCが直営店以外にモデルガンを卸さなくなった為、それに対抗するためMGC以外のモデルガンメーカーが集結した組合だそう。

この頃のトイガン業界はMGCとNKG勢に二分され、仁義なき戦いを繰り広げていたみたいですね。

そのカタログに掲載された国際産業のセンチ二アルは、中学生だった管理人にとって憧れの一品でした。

しかし一度も見かけることなく今に至ります。

今考えると目黒にあったらしい直営店に行けば買えたのかもしれませんが…。

モノ自体はMGCのデッドコピーだったらしいことを大人になって知りました。

これは1976年頃の国際産業のカタログですが、眩いばかりに光り輝くこがね色のセンチが掲載されています。

そんな中坊時代の甘酸っぱい思い出に浸りつつ手にしたタナカのセンチ。

相変わらず完璧なプロポーションと確実なアクションで、文句の付けようがありません。

タナカセンチのモデルガンは初回ロットからリアル(USA)刻印だったみたいで得した気分。

リコイルシールドにハンマーノーズブッシングっぽい表現(丸モールド)がされてるのも素晴らしい。

ハンマーノーズが突き出る穴が円形だったら完璧でした。

5発同梱されているカートリッジは3ピースタイプでヘッドスタンプ(R-P 38SPL)入りです。

仕上げ直しにあたってパーティングラインは僅かしかなかったし、ABS製にも拘らず平面もバッチリ出ていたので面出し作業は楽でした。

ABS材は粘りがあって削りにくいのでこれは助かります。

2015年のVショーであまりの安さ(2K!)に取り敢えず押さえておいたタナカ純正のロングホーングリップが生きる時が来ました。

タナカの腕っこきの木工職人が手掛けたのか、息を飲む仕上がり…。

しかし純正プラグリに仕込まれていたウエイトが使えなくなってしまったので、ABS故スカスカだった重量がさらに45gも軽くなってしまいました(涙)。

実銃のM40(スチール製)は595g、M42(軽合金製)は408gと実銃自体が軽いのでここは気にしないことにしましょう…。

レモン搾りと仇名されるセンチの最大の特徴、バックストラップのグリップセフティ。

ダブルアクションオンリーのリボルバーにグリップセフティが必要かは?ですが、そう思った人のために押し込んだ状態(キャンセル状態)にセットすることも可能。

いずれにせよ、これが無いとビジュアル的に物足りないのは間違いありません。

S&Wとしては、いにしえの.38セフティ ハンマーレスをオマージュしたんでしょうけど。

センチはチーフス・スペシャル(右、タナカモデルガンM60)に比べてバックストラップが上方に延長されています。

これによって、よりハイグリップできることで反動も抑え込め、連射時のコントロールに有利な気がします。

センチのハンマーレスフレームはM442等に引き継がれ、未だS&Wの現行商品としてラインナップされていますが上記のような特性も評価されているんではないかと。

お戯れにロングホーングリップをチーフに付けてみました。

これだけで一応ノーマルグリップよりハイグリップ可能。

可愛いチーフが怒り肩になって勇ましく見えます(笑)。

ただホーン先端はどこかに引っ掛かりそうなので丸めておいた方が良いかと思います(笑)。

ハンマースパーがないセンチはホルスターを選びます。

鋼鉄と木で構成されたセンチにはオールドスクールな革製のホルスターこそ相応しい…。

そうなると手持ちのホルスターではガルコのスピードマスター一択ですね。

2024年01月10日

タナカモデルガン 三八式騎兵銃 グレースチールフィニッシュ 後編

タナカのモデルガン、三八式騎兵銃 グレースチールフィニッシュ後編です。

前編はこちら。

フリップアップタイプのリアサイトは、ショートバレル化に併せて小振りなものに変えられています。

バレルが300㎜短縮されたことによる影響なんでしょうが、低伸性はそれなりに悪化しているようです。

バットプレートは芸術的な三次曲面を描く手間のかかった初期型を再現。

ストックは実物同様の上下合わせタイプです。

実銃では上下はアリミゾで結合されていますが、流石のタナカでも接着で済ませています。

結合加工が精緻過ぎて横から見た結合線が分かりにくいですが、目を凝らすと確かに木目の方向が違います。

レシーバー後部のラッチ操作により秒でボルトを引き抜くことができます。

ボルト右側のエキストラクターを兼ねたばね性のある長いプレートはボルトのガタ取りの機能も備えていて、操作感の向上に貢献しています。

惜しいのはラッチ用リーフスプリングを留めている無粋なねじで、これは実銃にはないものなのでちょっと残念。

前端の2つのロッキングラグでがっちりレシーバーと締結されるボルト。

(後ろにあるもう一つのラグはレールガイド用)

仮にその2つのラグが破損しても、レシーバーの後端でハンドル部分をガッチリ受け止めているのでボルトが射手を目掛けてブローバック(!)してくることはありません。

そしてタナカのボルトは強度も十分で仕上げも手抜き無し。

ボルトエンドに刻まれたゴージャスなローレット加工ですが、三八式の場合はダテではありません。

この部分は安全子(マニュアルセフティ)となっており、掌で30°ほど押し回す時のすべり止めとして機能します。

同様のボルトエンドを持つ南部式自動拳銃 大型乙(CAWモデルガン)と。

トリガーガードは九九式の鉄板プレス製と違い、端正かつ優美なラインを描く削り出しタイプ。

管理人的に萌えポイントです。

トリガーガード前端に仕込まれたラッチを押してやると、弾倉部下のカバーがカパーンとリリースされます。

こんな操作もいちいち楽しい。

残念ながらさく杖は先端がねじこんであるだけのダミー。

反面、マズルのクラウンなどは後加工で丁寧に面取りされています。

プロポーション的には、ハンドガードの真ん中あたりが少しポッチャリ気味なのが気になると云えば気になるポイント…。

あと、ハンドガードから先のバレルが僅かに長い印象ですが、リアルサイズの銃剣が付かないようにするための配慮という噂も。

旧軍のサービスピストル達(九四式自動拳銃:HWSモデルガン、十四年式自動拳銃:ハドソンモデルガン)と。

小柄でメカメカしく、操作も楽しいのでついつい手に取って愛でてしまう管理人…(汗)。

常に部屋の片隅に(こっそりと…)立て掛けて置きたくなる、そんな味わい深い一本です。

前編はこちら。

フリップアップタイプのリアサイトは、ショートバレル化に併せて小振りなものに変えられています。

バレルが300㎜短縮されたことによる影響なんでしょうが、低伸性はそれなりに悪化しているようです。

バットプレートは芸術的な三次曲面を描く手間のかかった初期型を再現。

ストックは実物同様の上下合わせタイプです。

実銃では上下はアリミゾで結合されていますが、流石のタナカでも接着で済ませています。

結合加工が精緻過ぎて横から見た結合線が分かりにくいですが、目を凝らすと確かに木目の方向が違います。

レシーバー後部のラッチ操作により秒でボルトを引き抜くことができます。

ボルト右側のエキストラクターを兼ねたばね性のある長いプレートはボルトのガタ取りの機能も備えていて、操作感の向上に貢献しています。

惜しいのはラッチ用リーフスプリングを留めている無粋なねじで、これは実銃にはないものなのでちょっと残念。

前端の2つのロッキングラグでがっちりレシーバーと締結されるボルト。

(後ろにあるもう一つのラグはレールガイド用)

仮にその2つのラグが破損しても、レシーバーの後端でハンドル部分をガッチリ受け止めているのでボルトが射手を目掛けてブローバック(!)してくることはありません。

そしてタナカのボルトは強度も十分で仕上げも手抜き無し。

ボルトエンドに刻まれたゴージャスなローレット加工ですが、三八式の場合はダテではありません。

この部分は安全子(マニュアルセフティ)となっており、掌で30°ほど押し回す時のすべり止めとして機能します。

同様のボルトエンドを持つ南部式自動拳銃 大型乙(CAWモデルガン)と。

トリガーガードは九九式の鉄板プレス製と違い、端正かつ優美なラインを描く削り出しタイプ。

管理人的に萌えポイントです。

トリガーガード前端に仕込まれたラッチを押してやると、弾倉部下のカバーがカパーンとリリースされます。

こんな操作もいちいち楽しい。

残念ながらさく杖は先端がねじこんであるだけのダミー。

反面、マズルのクラウンなどは後加工で丁寧に面取りされています。

プロポーション的には、ハンドガードの真ん中あたりが少しポッチャリ気味なのが気になると云えば気になるポイント…。

あと、ハンドガードから先のバレルが僅かに長い印象ですが、リアルサイズの銃剣が付かないようにするための配慮という噂も。

旧軍のサービスピストル達(九四式自動拳銃:HWSモデルガン、十四年式自動拳銃:ハドソンモデルガン)と。

小柄でメカメカしく、操作も楽しいのでついつい手に取って愛でてしまう管理人…(汗)。

常に部屋の片隅に(こっそりと…)立て掛けて置きたくなる、そんな味わい深い一本です。

2024年01月01日

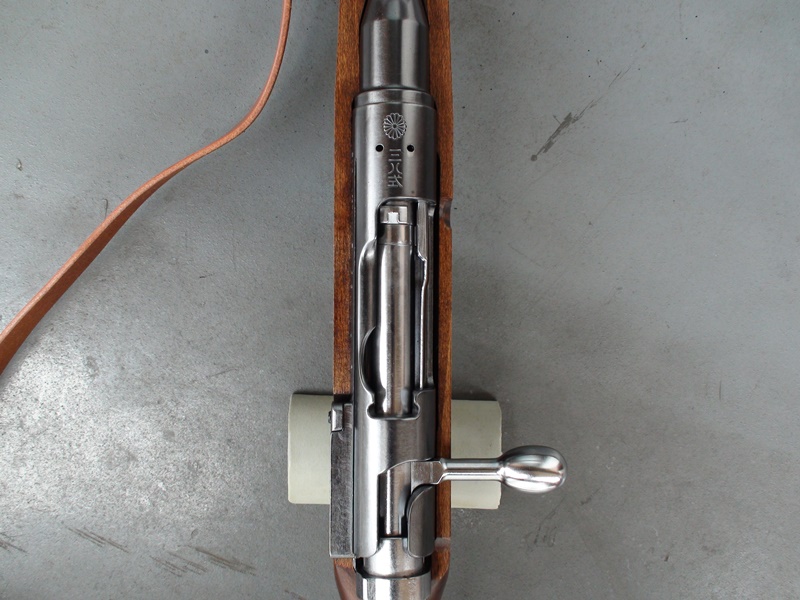

タナカモデルガン 三八式騎兵銃 グレースチールフィニッシュ 前編

明けましておめでとうございます。

年の初めはタナカのモデルガン、三八式騎兵銃 グレースチールフィニッシュの前編です。

旧軍の正式名は騎銃らしいですが、機銃と紛らわしいので騎兵銃と呼ばれることもあったとか。

金属外装のモデルガンで、金属部はグレースチールフィニッシュと呼ばれるダークシルバーのめっき仕上げです。

屋外ではかなりシルバーっぽく映りますが、屋内だともう少し黒ずんで見えます。

その表面仕上げが「実物っぽいか?」と問われると言葉に詰まりますが、仕上げの丁重さも相まって工芸品の様な佇まい。

良く研磨された金属部には上品なヘアラインが残されており、その如何にも「手仕上げしました!」的なテイストに所有欲が満たされます。

ボルトアクションライフルのモデルガンを持っていなかったので、タナカのアリサカ系とKar98kは常々出物がないかサーチしておりました。

アリサカ系の希望としてはコストダウンされた九九式よりは製造に手間のかかっている三八式、そしてショーティ好きの管理人としては竹やりのように長い歩兵銃よりは短い騎兵銃。

仕上げの良いビンテージブルーフィニッシュかグレースチールフィニッシュだったら文句なし…。

ある日、そんなわがままな条件をすべて満たしたブツがオクに登場、特に競り合うこともなく落札できました。

中古でしたが程度は限りなく新品に近く、タナカ純正のスリングが付いていたのも嬉しいポイント。

三八式カービンとも云える騎兵銃。

フルサイズの歩兵銃より300㎜ほど切り詰められ、手の内に収まるサイズ感です。

ライフルのショーティ化(カービン化)の多くはバランスを悪化させますが、もともと三八年式実包が弱装弾っぽかったこともあり騎兵銃は特に問題なかったとか。

ここら辺はM16をショーティ化したM4カービンに通じるものがありますが、フルレングスのM16や歩兵銃は無駄に長かったってことにもなりますね。

カチッとした仕上げと滑らかなアクション、ストリッパークリップによる装填もスムーズそのもの。

本来この状態でボルトを閉鎖するとクリップが弾け飛ぶらしいんですが、結構固くて傷が付くのも何なので試せていません。

5発付属する発火タイプのカートリッジは、6.5x50アリサカ(三八年式実包)の実物大写真に比べると形状がだいぶ違いますね。

むしろ下の7x57マウザーに近い形状です。

左と中央は後日入手した三八年式実包のダミーカート。

意外なことに、中央のように弾頭を5mm程沈めれば(シーティングさせれば)、モデルガンのダミカとして使え、ストリッパークリップによるチャージや装填・排莢もOKです。

(左からオリジナルダミカ、5mmシーティングさせたダミカ、タナカ純正カート)

スピッツァ―(尖鋭)弾頭を持ち、弾頭の長さに比べて薬莢部が短い独特なプロポーションを持つ三八年式実包は、やはりタナカの同梱カートリッジと比べると格段にスマートですね。

三八式はコックオン クロージング(閉鎖時に撃針をコック)なので、モデルガンでもボルトが完全閉鎖する10㎜ぐらい前からグッと手応えが増す感覚が味わえます。

チャンバー上面の菊の御紋と三八式の刻印が良い感じ。

もちろん菊の花びらは自主規制の15枚になっています。

(オリジナルは16枚)

またその両脇のガスベントの小穴も再現。

ベント穴はチャンバー内での異常腔圧発生時に圧力を逃がすためのものですが、タナカの三八式はチャンバーまでリアルに貫通。

過去のロットではレシーバー上面で悪目立ちしていたタナカのマークとSMG刻印は、側面の目立たない箇所に移設されています。

後編に続きます。

年の初めはタナカのモデルガン、三八式騎兵銃 グレースチールフィニッシュの前編です。

旧軍の正式名は騎銃らしいですが、機銃と紛らわしいので騎兵銃と呼ばれることもあったとか。

金属外装のモデルガンで、金属部はグレースチールフィニッシュと呼ばれるダークシルバーのめっき仕上げです。

屋外ではかなりシルバーっぽく映りますが、屋内だともう少し黒ずんで見えます。

その表面仕上げが「実物っぽいか?」と問われると言葉に詰まりますが、仕上げの丁重さも相まって工芸品の様な佇まい。

良く研磨された金属部には上品なヘアラインが残されており、その如何にも「手仕上げしました!」的なテイストに所有欲が満たされます。

ボルトアクションライフルのモデルガンを持っていなかったので、タナカのアリサカ系とKar98kは常々出物がないかサーチしておりました。

アリサカ系の希望としてはコストダウンされた九九式よりは製造に手間のかかっている三八式、そしてショーティ好きの管理人としては竹やりのように長い歩兵銃よりは短い騎兵銃。

仕上げの良いビンテージブルーフィニッシュかグレースチールフィニッシュだったら文句なし…。

ある日、そんなわがままな条件をすべて満たしたブツがオクに登場、特に競り合うこともなく落札できました。

中古でしたが程度は限りなく新品に近く、タナカ純正のスリングが付いていたのも嬉しいポイント。

三八式カービンとも云える騎兵銃。

フルサイズの歩兵銃より300㎜ほど切り詰められ、手の内に収まるサイズ感です。

ライフルのショーティ化(カービン化)の多くはバランスを悪化させますが、もともと三八年式実包が弱装弾っぽかったこともあり騎兵銃は特に問題なかったとか。

ここら辺はM16をショーティ化したM4カービンに通じるものがありますが、フルレングスのM16や歩兵銃は無駄に長かったってことにもなりますね。

カチッとした仕上げと滑らかなアクション、ストリッパークリップによる装填もスムーズそのもの。

本来この状態でボルトを閉鎖するとクリップが弾け飛ぶらしいんですが、結構固くて傷が付くのも何なので試せていません。

5発付属する発火タイプのカートリッジは、6.5x50アリサカ(三八年式実包)の実物大写真に比べると形状がだいぶ違いますね。

むしろ下の7x57マウザーに近い形状です。

左と中央は後日入手した三八年式実包のダミーカート。

意外なことに、中央のように弾頭を5mm程沈めれば(シーティングさせれば)、モデルガンのダミカとして使え、ストリッパークリップによるチャージや装填・排莢もOKです。

(左からオリジナルダミカ、5mmシーティングさせたダミカ、タナカ純正カート)

スピッツァ―(尖鋭)弾頭を持ち、弾頭の長さに比べて薬莢部が短い独特なプロポーションを持つ三八年式実包は、やはりタナカの同梱カートリッジと比べると格段にスマートですね。

三八式はコックオン クロージング(閉鎖時に撃針をコック)なので、モデルガンでもボルトが完全閉鎖する10㎜ぐらい前からグッと手応えが増す感覚が味わえます。

チャンバー上面の菊の御紋と三八式の刻印が良い感じ。

もちろん菊の花びらは自主規制の15枚になっています。

(オリジナルは16枚)

またその両脇のガスベントの小穴も再現。

ベント穴はチャンバー内での異常腔圧発生時に圧力を逃がすためのものですが、タナカの三八式はチャンバーまでリアルに貫通。

過去のロットではレシーバー上面で悪目立ちしていたタナカのマークとSMG刻印は、側面の目立たない箇所に移設されています。

後編に続きます。

2023年06月20日

ダイヤモンドバック純正グリップとポリスポジティブ

コルト ダイヤモンドバック(以下DB)の純正グリップをタナカポリスポジティブに着けてみました。

ある日、実銃グリップをメインとするHP店舗で、以外とお手頃な値段で出品されていたDBの実物グリップ。

前オーナーの所業か、グリップの裏側に「DIAMONDBACK 4" 38SPECIAL」とメモ書きが…。

チェッカリングの形状からすると前期型になるのでしょうか。

肝心のDBは未だトイガン化されていませんが、いずれタナカさんによって製品化されるだろうという(根拠のない)憶測に従って購入…(笑)。

ホカしとくのも何なので、やはり買ったはいいがホカされていたタナカのモデルガン、コルトポリスポジティブ(以下ポリポジ)と合体させることに。

ヘンな話、ベースとなる素晴らしい出来のDフレームをお持ちのタナカがDBを製品化していないというのは、トイガン界の七不思議の一つですよねぇ。

待ち切れずに自作してしまう方が続出するのも分かります…。

ポリポジは4年ぐらい前のBHで5Kで購入していたABS仕様の訳アリ物件です。

訳アリの内訳はボルト(シリンダーストップ)が下降するタイミングが遅いためシリンダーがロックされたまま回転せずと云うもので、俗に云うコルト病ですね。

デフォルトのグリップは重量を稼ぐためかHW製でした。

タナカディテクティブもリニューアル(Rモデル化)され、コルト病は解消されたようで何よりです。

ポリポジのRモデル化も発表されましたが、こちらも取り敢えずシリンダーが廻るように地道にボルト(シルバーのパーツ)を細工して動作タイミングを改善します。

加工前の画像。

加工後。

ボルトを黒染めしたので分かりにくいですが、レスト位置をより下げてレスポンスよく動くように加工しました。

これで辛うじて(少々ぎこちなくも…)シリンダーが廻るようになりました。

DB純正グリップはショートバットフレーム用なので、タナカのポリポジに付けるにはフレームの下端を10㎜ほどカットしなければなりません。

亜鉛製ウエイトのカットは結構大変でした。

(万力が欲しい…)

切断したフレームの下端にプラバンを貼り付けてショートバット化は完了。

加工的には、単純にフレームの下端をカットするだけなのでチーフのスクエアバット化とかに比べれば楽っちゃー楽でしたけど…。

グリップは表面のクリアーが荒れていたのでペーパーで一皮剥いてやりました。

平滑に見えたポリポジのABSフレームはよーく見ると微細なヒケがあったので面出しして除去。

その後、ポリッシュ仕上げにしようかと思いましたが大変そうなので塗装しました。

こうして見るとバランス的にもアリな組み合わせかと。

実際握り易くなるし実銃でもポン付けOKなはずですが、画像検索でググってもこの組み合わせは発見できず。

泣き所は重量を稼いでいたデフォのHW製グリップがなくなり、ウエイトも少し切断してしまったため重量が絶望的な軽さになってしまったこと。

そのままだとあまりに軽いのでダミーブレットを付けました。

カート込みで96gほど重量アップ。

あとはタナカからDBのリリースを待つのみ!

ある日、実銃グリップをメインとするHP店舗で、以外とお手頃な値段で出品されていたDBの実物グリップ。

前オーナーの所業か、グリップの裏側に「DIAMONDBACK 4" 38SPECIAL」とメモ書きが…。

チェッカリングの形状からすると前期型になるのでしょうか。

肝心のDBは未だトイガン化されていませんが、いずれタナカさんによって製品化されるだろうという(根拠のない)憶測に従って購入…(笑)。

ホカしとくのも何なので、やはり買ったはいいがホカされていたタナカのモデルガン、コルトポリスポジティブ(以下ポリポジ)と合体させることに。

ヘンな話、ベースとなる素晴らしい出来のDフレームをお持ちのタナカがDBを製品化していないというのは、トイガン界の七不思議の一つですよねぇ。

待ち切れずに自作してしまう方が続出するのも分かります…。

ポリポジは4年ぐらい前のBHで5Kで購入していたABS仕様の訳アリ物件です。

訳アリの内訳はボルト(シリンダーストップ)が下降するタイミングが遅いためシリンダーがロックされたまま回転せずと云うもので、俗に云うコルト病ですね。

デフォルトのグリップは重量を稼ぐためかHW製でした。

タナカディテクティブもリニューアル(Rモデル化)され、コルト病は解消されたようで何よりです。

ポリポジのRモデル化も発表されましたが、こちらも取り敢えずシリンダーが廻るように地道にボルト(シルバーのパーツ)を細工して動作タイミングを改善します。

加工前の画像。

加工後。

ボルトを黒染めしたので分かりにくいですが、レスト位置をより下げてレスポンスよく動くように加工しました。

これで辛うじて(少々ぎこちなくも…)シリンダーが廻るようになりました。

DB純正グリップはショートバットフレーム用なので、タナカのポリポジに付けるにはフレームの下端を10㎜ほどカットしなければなりません。

亜鉛製ウエイトのカットは結構大変でした。

(万力が欲しい…)

切断したフレームの下端にプラバンを貼り付けてショートバット化は完了。

加工的には、単純にフレームの下端をカットするだけなのでチーフのスクエアバット化とかに比べれば楽っちゃー楽でしたけど…。

グリップは表面のクリアーが荒れていたのでペーパーで一皮剥いてやりました。

平滑に見えたポリポジのABSフレームはよーく見ると微細なヒケがあったので面出しして除去。

その後、ポリッシュ仕上げにしようかと思いましたが大変そうなので塗装しました。

こうして見るとバランス的にもアリな組み合わせかと。

実際握り易くなるし実銃でもポン付けOKなはずですが、画像検索でググってもこの組み合わせは発見できず。

泣き所は重量を稼いでいたデフォのHW製グリップがなくなり、ウエイトも少し切断してしまったため重量が絶望的な軽さになってしまったこと。

そのままだとあまりに軽いのでダミーブレットを付けました。

カート込みで96gほど重量アップ。

あとはタナカからDBのリリースを待つのみ!

2023年06月10日

お色直し!ハドソンモデルガン デザートイーグルMkⅠ 44マグナム

ハドソンのモデルガン、デザートイーグル(以下DE)MkⅠ 44マグナムをお色直ししてみました。

先日、映画ラストアクションヒーロー(何度観ても面白い!)で主演のシュワちゃんが使っていた得物、オールシルバーのDE(357マグナムらしい)がなにげにカッコ良くて…。

うちのDE44は意味不明のツートン(笑)で、そろそろ塗り直そうかと考えていた矢先でした。

なのでスライドだけをお手軽にシルバー化。

大物パーツのトーンが統一されるとやっぱり引き締まります。

しかしDEはガタイがデカいので、トリガー、ハンマー等のショートパーツも同色にすると逆にのっぺりしちゃいますね。

なのでそれらは敢えてブラックのまま…。

(それを手抜きと人は云う)

いささかのっぺり気味のフルシルバーのマルイのDE50AE(右)と。

久しぶりに手にするマルイのDEは、この大きさにも関わらずサイズ相応の作動感で安定して撃ちまくれる名作だった…、と再認識しました。

ハドソン版のリメイク、タナカのDE50AEバーントブロンズ(下)と。

タナカの手が入っているだけに、スライドを引くだけで快調な発火作動を予感させるスムーズさです。

ハドソン渾身の作だけあり、実寸大の写真と比べても寸分の違いもありません。

タナカから最新のレールが付いているタイプや357マグナムのニキータバージョンが出たりしたらちょっと欲しいかも…。

先日、映画ラストアクションヒーロー(何度観ても面白い!)で主演のシュワちゃんが使っていた得物、オールシルバーのDE(357マグナムらしい)がなにげにカッコ良くて…。

うちのDE44は意味不明のツートン(笑)で、そろそろ塗り直そうかと考えていた矢先でした。

なのでスライドだけをお手軽にシルバー化。

大物パーツのトーンが統一されるとやっぱり引き締まります。

しかしDEはガタイがデカいので、トリガー、ハンマー等のショートパーツも同色にすると逆にのっぺりしちゃいますね。

なのでそれらは敢えてブラックのまま…。

(それを手抜きと人は云う)

いささかのっぺり気味のフルシルバーのマルイのDE50AE(右)と。

久しぶりに手にするマルイのDEは、この大きさにも関わらずサイズ相応の作動感で安定して撃ちまくれる名作だった…、と再認識しました。

ハドソン版のリメイク、タナカのDE50AEバーントブロンズ(下)と。

タナカの手が入っているだけに、スライドを引くだけで快調な発火作動を予感させるスムーズさです。

ハドソン渾身の作だけあり、実寸大の写真と比べても寸分の違いもありません。

タナカから最新のレールが付いているタイプや357マグナムのニキータバージョンが出たりしたらちょっと欲しいかも…。

2022年12月10日

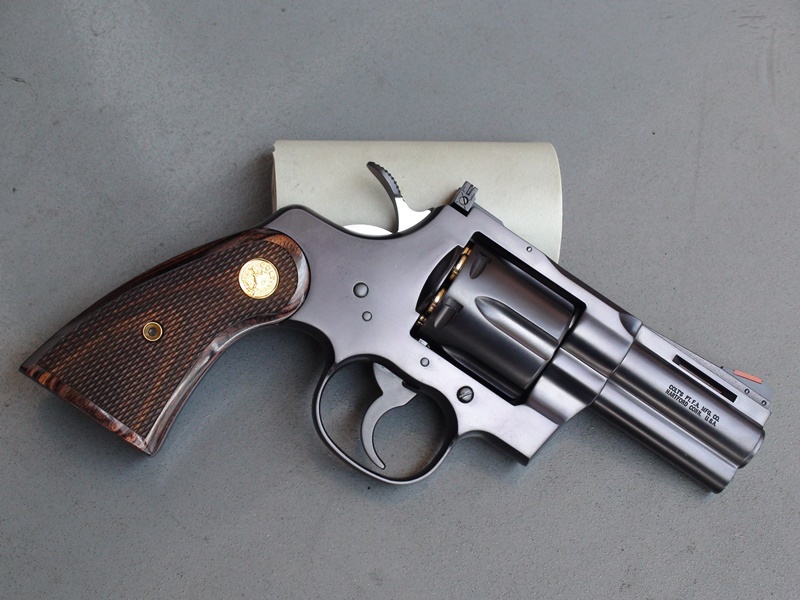

タナカモデルガン コルト コンバットパイソン 3インチ 後編

タナカのモデルガン、コルトコンバットパイソン 3インチの後編です。

前編はこちら。

コクサイとのダブルアクションのトリガープルの比較ではタナカの方が圧倒的にスムーズです。

ですが、トリガーを引くにつれて重くなる実銃のダブルアクションの感触に近いのはコクサイの方と云えそう。

不意のハンマーダウンによる暴発を防止するポジティブロックのバー(ファイアリングピンの下)が途中でちょん切られてしまっているのが残念。

ポジティブロック機能時に折れてしまうのを懸念したのでしょうか。

HW製で中々ずっしりしていますが、流石にコクサイの金属パイソン2.5インチ(807g)には敵いません。

しかし、もしウエイト付きグリップを装着すれば100g差ぐらいまで肉薄できますね。

昔買っておいたパックマイヤーのグリップアダプター、確かパイソン(i フレーム)用だったはず。

確認しようにも元箱に貼ってあった適用の記載シールがいつの間にか剥がれ落ちちゃっていました。

ちゃんと着いたのでパイソン用だったみたいですが、あまり似合わないのですぐ外しました。

サービスサイズの木製グリップは、アニメ系リサイクルショップで見つけたタナカパイソン用として造られたアルタモント製のココボロです。

タナカのパイソンはガス(ペガサス)版も含めてそのままでは実銃グリップが付かないことがあります。

正確に云えばグリップ本体は付くのですが、グリップ内部のシルバーのウエイトにスクリューが当たってしまい通せないことがあります。

但しこのウエイトは右側から叩けば外れるので、多少軽くなるのを我慢するか、ウエイトにスクリューの通り道を加工すれば取り付けが可能です。

いつものアニメ系のリサイクルショップ(最近トイガン系の充実ぶりがハンパない…)で発見したコクサイパイソン用のラバグリ。

しかし何故かパックマイヤーのパッケージに入ってました。

初めて知ったんですが、これパックマイヤーがコクサイの為に製造した物だったんですね。

下部にThe Pachmayr"GRIPPER"の表記と共に「KOKUSAI MODELGUN CO. 1991 PYTHON FRAME ONLY 」とあります。

コンパクトでフィンガーチャンネルのないプレーンなフォルムが昔からイイと思ってましたが、コクサイがパックマイヤーに造らせていたとは…。

タナカのパイソンだと隙間が出来きるので完全にフィットさせるには加工が必要なようです。

コクサイ用を謳うだけあり、金パイには完璧フィット!

それでも取り敢えずタナカ製コンバットパイソンに付けてみると…、あーやっぱりカッコいい(笑)。

3インチのバレル長とグリップのボリューム感がベストバランスです。

これぞ、どストライクの管理人が昔からイメージするコンバットパイソンです。

その名にコンバットを謳うだけあり、タクティカルなイメージのラバグリが良く似合いますね。

前編はこちら。

コクサイとのダブルアクションのトリガープルの比較ではタナカの方が圧倒的にスムーズです。

ですが、トリガーを引くにつれて重くなる実銃のダブルアクションの感触に近いのはコクサイの方と云えそう。

不意のハンマーダウンによる暴発を防止するポジティブロックのバー(ファイアリングピンの下)が途中でちょん切られてしまっているのが残念。

ポジティブロック機能時に折れてしまうのを懸念したのでしょうか。

HW製で中々ずっしりしていますが、流石にコクサイの金属パイソン2.5インチ(807g)には敵いません。

しかし、もしウエイト付きグリップを装着すれば100g差ぐらいまで肉薄できますね。

昔買っておいたパックマイヤーのグリップアダプター、確かパイソン(i フレーム)用だったはず。

確認しようにも元箱に貼ってあった適用の記載シールがいつの間にか剥がれ落ちちゃっていました。

ちゃんと着いたのでパイソン用だったみたいですが、あまり似合わないのですぐ外しました。

サービスサイズの木製グリップは、アニメ系リサイクルショップで見つけたタナカパイソン用として造られたアルタモント製のココボロです。

タナカのパイソンはガス(ペガサス)版も含めてそのままでは実銃グリップが付かないことがあります。

正確に云えばグリップ本体は付くのですが、グリップ内部のシルバーのウエイトにスクリューが当たってしまい通せないことがあります。

但しこのウエイトは右側から叩けば外れるので、多少軽くなるのを我慢するか、ウエイトにスクリューの通り道を加工すれば取り付けが可能です。

いつものアニメ系のリサイクルショップ(最近トイガン系の充実ぶりがハンパない…)で発見したコクサイパイソン用のラバグリ。

しかし何故かパックマイヤーのパッケージに入ってました。

初めて知ったんですが、これパックマイヤーがコクサイの為に製造した物だったんですね。

下部にThe Pachmayr"GRIPPER"の表記と共に「KOKUSAI MODELGUN CO. 1991 PYTHON FRAME ONLY 」とあります。

コンパクトでフィンガーチャンネルのないプレーンなフォルムが昔からイイと思ってましたが、コクサイがパックマイヤーに造らせていたとは…。

タナカのパイソンだと隙間が出来きるので完全にフィットさせるには加工が必要なようです。

コクサイ用を謳うだけあり、金パイには完璧フィット!

それでも取り敢えずタナカ製コンバットパイソンに付けてみると…、あーやっぱりカッコいい(笑)。

3インチのバレル長とグリップのボリューム感がベストバランスです。

これぞ、どストライクの管理人が昔からイメージするコンバットパイソンです。

その名にコンバットを謳うだけあり、タクティカルなイメージのラバグリが良く似合いますね。

2022年10月19日

タナカモデルガン コルト コンバットパイソン 3インチ 前編

タナカのモデルガン、コルトコンバットパイソン 3インチの前編です。

パイソン3インチ、いわゆるコンバットパイソンのトイガンについては90年代からそれとなく気に掛けていましたが、中々縁がありませんでした。

選択肢としてはコクサイかタナカになるのですが、6/12に浅草で開催されたミニミリで中古のタナカのHWモデルガンを入手。

そのお店では当初流通価格ぐらいが掲示されていて、手に取りながらもう少し安かったらなぁ…、とその場は辞去しました。

しかし、会場を一周して戻ってきたところ全商品3Kオフとなっていたので瞬殺。

立川の無料イベントとして始まったミニミリも入場料500円を取る立派なイベントに成長したのですが、装備系がメインと云うこともありいつも獲れ高が今一つなのが難点でした。

今回は行った甲斐があったと云えそう…。

お店の人が自分でブルーイングしたらしい個体でした。

ブルーの乗りが今一つだったので軽く再仕上げの後、結局塗装しました。

(再ブルーイングする根性は無いので…)

ブルーイングにあたり下地仕上げを入念に行なっていたようなので再仕上げは楽でした。

前オーナーによる仕上げが入念過ぎたのか角が丸まってバフ垂れ気味になっていますが、これもこの時代のパイソンらしい味わいかと…。

同梱されているカートリッジ(中央)は、38スペシャルのダミーカート(右)とほぼ同寸です。

なので、357マグナムのダミカ(左)は数ミリ飛び出してしまいますが、38スペシャルならばシリンダーにしっかり収まります。

一通り主要バレル長のパイソンが揃ったので(8インチのパイソンハンターは置いといて…笑)、はい、チーズ。

左から6インチ(コクサイモデルガン)、4インチ(タナカペガサス)、今回の3インチ、2.5インチ(コクサイモデルガン)。

実はコクサイの24金の金属ハンターは10年ぐらい前に近所の衣料系リサイクルショップに16Kぐらいでポツンと置いてあったんです。

その時何故かスルーしてしまい(あ~っ、バカバカっ)それが未だに忘れられず夜な夜な枕を濡らしています…。

パイソンと云う銃は、バレル長ごとに確固としたキャラクターを持っていると思います。

それだけクーリングホール付きのフルラグバレルの存在感が大きいと云うことでしょう。

タナカパイソンは形状的に決定版と云えるコクサイの金属パイソン(上)と比べても遜色ありません。

しかし、たった0.5インチ(約12.7ミリ)長いだけなのにコンバットパイソンは2.5インチに比べてとても伸びやかに見えます。

後編に続きます。

パイソン3インチ、いわゆるコンバットパイソンのトイガンについては90年代からそれとなく気に掛けていましたが、中々縁がありませんでした。

選択肢としてはコクサイかタナカになるのですが、6/12に浅草で開催されたミニミリで中古のタナカのHWモデルガンを入手。

そのお店では当初流通価格ぐらいが掲示されていて、手に取りながらもう少し安かったらなぁ…、とその場は辞去しました。

しかし、会場を一周して戻ってきたところ全商品3Kオフとなっていたので瞬殺。

立川の無料イベントとして始まったミニミリも入場料500円を取る立派なイベントに成長したのですが、装備系がメインと云うこともありいつも獲れ高が今一つなのが難点でした。

今回は行った甲斐があったと云えそう…。

お店の人が自分でブルーイングしたらしい個体でした。

ブルーの乗りが今一つだったので軽く再仕上げの後、結局塗装しました。

(再ブルーイングする根性は無いので…)

ブルーイングにあたり下地仕上げを入念に行なっていたようなので再仕上げは楽でした。

前オーナーによる仕上げが入念過ぎたのか角が丸まってバフ垂れ気味になっていますが、これもこの時代のパイソンらしい味わいかと…。

同梱されているカートリッジ(中央)は、38スペシャルのダミーカート(右)とほぼ同寸です。

なので、357マグナムのダミカ(左)は数ミリ飛び出してしまいますが、38スペシャルならばシリンダーにしっかり収まります。

一通り主要バレル長のパイソンが揃ったので(8インチのパイソンハンターは置いといて…笑)、はい、チーズ。

左から6インチ(コクサイモデルガン)、4インチ(タナカペガサス)、今回の3インチ、2.5インチ(コクサイモデルガン)。

実はコクサイの24金の金属ハンターは10年ぐらい前に近所の衣料系リサイクルショップに16Kぐらいでポツンと置いてあったんです。

その時何故かスルーしてしまい(あ~っ、バカバカっ)それが未だに忘れられず夜な夜な枕を濡らしています…。

パイソンと云う銃は、バレル長ごとに確固としたキャラクターを持っていると思います。

それだけクーリングホール付きのフルラグバレルの存在感が大きいと云うことでしょう。

タナカパイソンは形状的に決定版と云えるコクサイの金属パイソン(上)と比べても遜色ありません。

しかし、たった0.5インチ(約12.7ミリ)長いだけなのにコンバットパイソンは2.5インチに比べてとても伸びやかに見えます。

後編に続きます。

2021年08月01日

タナカモデルガン スタームルガー ミニ14/20GB

タナカのモデルガン、スタームルガー ミニ14/20GBです。

死ぬまでに欲しいモデルガンの一つがCMCかタナカのAC556Kだったんですが、3年ほど前に縁あってタナカ版の20GBを購入。

行き付けのリサイクルショップを巡回中に発見。

未発火、程度良し、リーズナブルな価格の三拍子揃っていたので即決しましたが、唯一カートリッジが付属していなかったのが残念…。

しかし手動による装填や排莢を楽しむだけならば、MGC M16系のCPカートで問題ありません。

純正のカートリッジはテーパーが付いていたそうで、製造に手が掛かるだけに高価だったようです。

タクティカル風味のAC556Kも魅力的ですが、20GBのような昔ながらの曲銃床も味わい深いです。

AR15系に比べればオールドファッションなミニ14ですが、れっきとした準軍事/警察用として開発されたライフルです。

フラッシュハイダー、ウイング付きフロントサイトやバヨネットラグがそのことを物語ります。

フォルムにアサルトライフルのような物々しさがないため、一般市民を刺激したくない公安機関等に重宝されるみたいです。

実銃の20GBは本来20連マガジン付きですが、CMC/タナカからは終ぞ製品化されませんでした。

しかし、5連マガジンはスポーター用として製品化されました。

その5連マガジンを装着すると下面の凸凹が無くなり、現代のカウボーイが馬上で扱うサドルガンとして重宝されるそうな…。

スキャバード(鞘タイプのホルスター)への抜き差しもし易そうな民間仕様のミニ14は、現代のウィンチェスターライフルと云えますね。

一方、見た目は牧歌的(?)でも中身は.223レミントンを使用する多弾数オートマチックライフルなので、いざ犯罪に用いられると重大な結果をもたらします。

1986年には銃撃戦でFBI側に多大な被害を生じさせ、FBIサービスピストルの大口径化を促すきっかけとなった所謂「マイアミシュートアウト」事件、そして

2011年にノルウェーのウトヤ島で多数の死傷者を出した悲劇的な銃撃事件にミニ14が使われたと云われています。

ミニ14は映像作品にも数多く登場していますが、近年印象に残ったのはブルー・リベンジと云う映画でしょうか。

現代のアメリカが舞台で、銃に全く詳しくない主人公がある目的のためにガンマニアの友人に銃を借りに行きます。

多数のコレクションからモシンナガンや十四年式など微妙な銃を勧められますが(笑)、最終的に主人公はストックの木目も美麗な30連マガジン付きのミニ14を手にします。

ガンマニアの友人がセミオートの20連発と説明していたので20GBだと思ったんですが、劇中ではフルオートで発砲していたのでセレクティブファイアのAC556だったようですね。

スリングはコクサイのスーパーウエポンシリーズのレミントンM700の純正アクセサリーで、昔銃とセットで購入したものです。

M700はもうありませんが、皮製スリングは往年のコクサイ製品らしく造りが良いので長年愛用しています。

タナカ版のミニ14は全体的に仕上げが良く、特に金属部は丁重に黒染めされてるので再仕上げの必要性を感じません。

そしてこの個体には何ヵ所か前オーナーが手を入れたと思われる箇所があります。

刻印のホワイトレターとか…。

スリングスイベルも前オーナーが装着したと思われるものが付いていました。

実銃用ですかね…。

詳細は不明ですが、ワンタッチ脱着式です。

ボルトストップは付いているんですが、ボルトの一部が削られているのでホールドオープンしません。

これがタナカバージョンの仕様なのか前オーナーの所業なのかは不明です。

タナカはM1カービンは定期的に再版しますが、記憶ではミニ14はここ十数年再版がありません。

待ち望んでいる人は多いと思いますが、何かネックとなるようなことがあるんでしょうかね。

まあ、再版されたらされたでとんでもなく高価になりそうですけど…。

そういう管理人はカートリッジの再版を指折り数えて待っています(爆)。

死ぬまでに欲しいモデルガンの一つがCMCかタナカのAC556Kだったんですが、3年ほど前に縁あってタナカ版の20GBを購入。

行き付けのリサイクルショップを巡回中に発見。

未発火、程度良し、リーズナブルな価格の三拍子揃っていたので即決しましたが、唯一カートリッジが付属していなかったのが残念…。

しかし手動による装填や排莢を楽しむだけならば、MGC M16系のCPカートで問題ありません。

純正のカートリッジはテーパーが付いていたそうで、製造に手が掛かるだけに高価だったようです。

タクティカル風味のAC556Kも魅力的ですが、20GBのような昔ながらの曲銃床も味わい深いです。

AR15系に比べればオールドファッションなミニ14ですが、れっきとした準軍事/警察用として開発されたライフルです。

フラッシュハイダー、ウイング付きフロントサイトやバヨネットラグがそのことを物語ります。

フォルムにアサルトライフルのような物々しさがないため、一般市民を刺激したくない公安機関等に重宝されるみたいです。

実銃の20GBは本来20連マガジン付きですが、CMC/タナカからは終ぞ製品化されませんでした。

しかし、5連マガジンはスポーター用として製品化されました。

その5連マガジンを装着すると下面の凸凹が無くなり、現代のカウボーイが馬上で扱うサドルガンとして重宝されるそうな…。

スキャバード(鞘タイプのホルスター)への抜き差しもし易そうな民間仕様のミニ14は、現代のウィンチェスターライフルと云えますね。

一方、見た目は牧歌的(?)でも中身は.223レミントンを使用する多弾数オートマチックライフルなので、いざ犯罪に用いられると重大な結果をもたらします。

1986年には銃撃戦でFBI側に多大な被害を生じさせ、FBIサービスピストルの大口径化を促すきっかけとなった所謂「マイアミシュートアウト」事件、そして

2011年にノルウェーのウトヤ島で多数の死傷者を出した悲劇的な銃撃事件にミニ14が使われたと云われています。

ミニ14は映像作品にも数多く登場していますが、近年印象に残ったのはブルー・リベンジと云う映画でしょうか。

現代のアメリカが舞台で、銃に全く詳しくない主人公がある目的のためにガンマニアの友人に銃を借りに行きます。

多数のコレクションからモシンナガンや十四年式など微妙な銃を勧められますが(笑)、最終的に主人公はストックの木目も美麗な30連マガジン付きのミニ14を手にします。

ガンマニアの友人がセミオートの20連発と説明していたので20GBだと思ったんですが、劇中ではフルオートで発砲していたのでセレクティブファイアのAC556だったようですね。

スリングはコクサイのスーパーウエポンシリーズのレミントンM700の純正アクセサリーで、昔銃とセットで購入したものです。

M700はもうありませんが、皮製スリングは往年のコクサイ製品らしく造りが良いので長年愛用しています。

タナカ版のミニ14は全体的に仕上げが良く、特に金属部は丁重に黒染めされてるので再仕上げの必要性を感じません。

そしてこの個体には何ヵ所か前オーナーが手を入れたと思われる箇所があります。

刻印のホワイトレターとか…。

スリングスイベルも前オーナーが装着したと思われるものが付いていました。

実銃用ですかね…。

詳細は不明ですが、ワンタッチ脱着式です。

ボルトストップは付いているんですが、ボルトの一部が削られているのでホールドオープンしません。

これがタナカバージョンの仕様なのか前オーナーの所業なのかは不明です。

タナカはM1カービンは定期的に再版しますが、記憶ではミニ14はここ十数年再版がありません。

待ち望んでいる人は多いと思いますが、何かネックとなるようなことがあるんでしょうかね。

まあ、再版されたらされたでとんでもなく高価になりそうですけど…。

そういう管理人はカートリッジの再版を指折り数えて待っています(爆)。

2020年10月20日

対決!SIG P220モデルガン MGC vs. タナカ

久しぶりの対決!シリーズ、今回はSIG P220のモデルガンでMGC(右) vs. タナカのガチンコ勝負です。

MGC(下)が発売された82年頃の管理人と云えばトイガンとは疎遠になっており、正直このモデルガンについてのデビュー当時の記憶はありません。

90年代の初頭にABSの無塗装サテンフィニッシュ仕様を購入し、表面を仕上げ直して今に至っています。

タナカは90年代からSIG P22X系のバリエーションの充実を図っており、その一環としてMGCに遅れる事20数年後にP220をラインナップに加えました。

この個体はHWのエボリューションモデルです。

タナカ(上)のスライドはエッジの効いた後期型、MGCはスライド先端が絞られて丸みのある初期型です。

それはともかく、「MGC(下)って何となく小さい…」と思った人は鋭い観察眼の持ち主。

以前からMGC(右)のサイズ感を疑問に思っていたんですが、リアサイトを基準にイザ並べるとこれだけの違いがあります。

特に全長は一瞬「P225(P220のコンパクトモデル)かよっ!」とツッコミを入れたくなる程の差が…。

高さは驚くほどの違いはないんですがグリップの前後長は明らかに短く、MGCは全体的にバランス良く小振りになってますね。

同時期のVP70も同様にサイズが小さ目だった前歴があるMGCのモデルガン。

当時MGCが敢えてモデルガンを実物より小さ目に設計したならば理由を知りたいし、単純に寸法を間違ったのなら、それはそれで興味深いお話ですね。

MGC(左)は当然マガジンも小振りですが、装弾数はタナカと同じ9発です。

背面の結合はタナカ(右)の方がひと手間掛かっています。

両モデルの発売開始時期には23年ほどの差があるので、細かなディテールも後発のタナカに分があるのは否めません。

センターファイアの恩恵でリアルな眺めのタナカ(右)に対して、些か武骨な眺めのサイドファイアのMGC。

但し、両モデルともファイアリングピンブロックセフティの機能がライブなのは流石です。

そんなMGCのP220ですが、発売当初は最新のヨーロピアンオートと云うことでその存在感は高かったのではないでしょうか。

MGC(下)が発売された82年頃の管理人と云えばトイガンとは疎遠になっており、正直このモデルガンについてのデビュー当時の記憶はありません。

90年代の初頭にABSの無塗装サテンフィニッシュ仕様を購入し、表面を仕上げ直して今に至っています。

タナカは90年代からSIG P22X系のバリエーションの充実を図っており、その一環としてMGCに遅れる事20数年後にP220をラインナップに加えました。

この個体はHWのエボリューションモデルです。

タナカ(上)のスライドはエッジの効いた後期型、MGCはスライド先端が絞られて丸みのある初期型です。

それはともかく、「MGC(下)って何となく小さい…」と思った人は鋭い観察眼の持ち主。

以前からMGC(右)のサイズ感を疑問に思っていたんですが、リアサイトを基準にイザ並べるとこれだけの違いがあります。

特に全長は一瞬「P225(P220のコンパクトモデル)かよっ!」とツッコミを入れたくなる程の差が…。

高さは驚くほどの違いはないんですがグリップの前後長は明らかに短く、MGCは全体的にバランス良く小振りになってますね。

同時期のVP70も同様にサイズが小さ目だった前歴があるMGCのモデルガン。

当時MGCが敢えてモデルガンを実物より小さ目に設計したならば理由を知りたいし、単純に寸法を間違ったのなら、それはそれで興味深いお話ですね。

MGC(左)は当然マガジンも小振りですが、装弾数はタナカと同じ9発です。

背面の結合はタナカ(右)の方がひと手間掛かっています。

両モデルの発売開始時期には23年ほどの差があるので、細かなディテールも後発のタナカに分があるのは否めません。

センターファイアの恩恵でリアルな眺めのタナカ(右)に対して、些か武骨な眺めのサイドファイアのMGC。

但し、両モデルともファイアリングピンブロックセフティの機能がライブなのは流石です。

そんなMGCのP220ですが、発売当初は最新のヨーロピアンオートと云うことでその存在感は高かったのではないでしょうか。

2020年08月01日

タナカモデルガン 9mm拳銃 後編

タナカのモデルガン、9mm拳銃 後編です。

前編はこちら。

左はタナカのHWモデルガン、SIG P226です。

P226はCZ75、ベレッタ92等と共にワンダーナイン(9ミリパラベラムで複列弾倉を持つピストル)のカテゴリーに括られます。

P226(左)はP220をベースに複列弾倉化(9 → 15発)を図った製品です。

SIGはP226を引っ提げ、80年代初頭に米軍が新拳銃を選定するためのXM9サイドアームトライアルにエントリーするも敗退し、M9の称号をベレッタ92Fに奪われました。

SIGはXM9トライアルでの勝利を直前まで疑っていなかったようですが、近年XM17トライアルに勝利して32年ぶりに見事リベンジを果たしました。

スライド形状は一見同じに見えますが…。

よく見るとフロントサイトが異なります。

左のP220がスライド固定式に対して、P226はダブテールとなっており左右調整可能です。

トリガーも別物で、ちょうど良い幅のP220(右)に対して明らかにぶっ太くて幅広なP226のトリガー。

複列弾倉なP226(左)は当然グリップ幅も太い訳で、一般的な日本人には少し手に余るかもしれません。

この画像で見る限りさほど違いは無いように見えますが、親指を置くあたりが明らかに太いです。

マグキャッチもP226(左)がボタンタイプなのに対して、P220はマガジン底部をフックするコンチネンタルタイプで操作性の悪さは否めません。

裏を返せばマガジンの不意な紛失を防ぐメリットがある訳で、そのあたりは自衛隊的に大事なポイントだったのかも…。

P226(左)のデビューはちょうど自衛隊が9mm拳銃を選定していた80年代初頭。

仮にもう少しデビューが早かったとしても、上記の理由などから9mm拳銃にP226が選ばれていたかは疑問ですね。

前編はこちら。

左はタナカのHWモデルガン、SIG P226です。

P226はCZ75、ベレッタ92等と共にワンダーナイン(9ミリパラベラムで複列弾倉を持つピストル)のカテゴリーに括られます。

P226(左)はP220をベースに複列弾倉化(9 → 15発)を図った製品です。

SIGはP226を引っ提げ、80年代初頭に米軍が新拳銃を選定するためのXM9サイドアームトライアルにエントリーするも敗退し、M9の称号をベレッタ92Fに奪われました。

SIGはXM9トライアルでの勝利を直前まで疑っていなかったようですが、近年XM17トライアルに勝利して32年ぶりに見事リベンジを果たしました。

スライド形状は一見同じに見えますが…。

よく見るとフロントサイトが異なります。

左のP220がスライド固定式に対して、P226はダブテールとなっており左右調整可能です。

トリガーも別物で、ちょうど良い幅のP220(右)に対して明らかにぶっ太くて幅広なP226のトリガー。

複列弾倉なP226(左)は当然グリップ幅も太い訳で、一般的な日本人には少し手に余るかもしれません。

この画像で見る限りさほど違いは無いように見えますが、親指を置くあたりが明らかに太いです。

マグキャッチもP226(左)がボタンタイプなのに対して、P220はマガジン底部をフックするコンチネンタルタイプで操作性の悪さは否めません。

裏を返せばマガジンの不意な紛失を防ぐメリットがある訳で、そのあたりは自衛隊的に大事なポイントだったのかも…。

P226(左)のデビューはちょうど自衛隊が9mm拳銃を選定していた80年代初頭。

仮にもう少しデビューが早かったとしても、上記の理由などから9mm拳銃にP226が選ばれていたかは疑問ですね。

2020年06月01日

タナカモデルガン 9mm拳銃 前編

タナカのモデルガン、9mm拳銃 前編です。

タナカは陸、海、空の各自衛隊バージョンの9mm拳銃を製品化していますが、この個体は桜のアイコンに「W」刻印の陸自バージョンです。

9mm拳銃はSIG P220の9x19仕様を新中央工業でライセンス生産したもので、左側の刻印にそれが示されています。

南部麒次郎が創業した中央工業の流れを汲む新中央工業ですが、現在はNMB(ミネベアミツミ)の一部門となっているようです。

新中央工業の製品としては他にニューナンブM60があり、9mm拳銃とは異父兄弟の間柄(?)と云えそう。

お戯れに備品番号風の番号をタミヤのエナメル塗料でグリップに入れてみました。

適当に描くほど妙なリアリティが出て面白いですね。

デトネーターを抜いてダミーカート仕様にしています。

この個体はエボリューションHWモデルですが、その為か手動での装填、排莢はスムーズそのもの。

P220は45ACPの設定もあるため全体的に大柄ですが、グリップは細身なので日本人の手にも馴染みますね。

45ACPも対応可能なマガジン幅はリブで絞って9x19用に設定されており、装弾数もシングルスタックにしては多めの9発です。

購入は3年ほど前の元旦に実家の近所のハード系リサイクルショップにて。

いつもはありふれたガスガンや電動ガンしか置いてないシケたガンコーナーに突如降臨したP220エボリューション!

まさに掃き溜めに鶴…(爆)、しかも10Kとあっては自分へのお年玉としか思えませんでした。

自衛隊の9mm拳銃と云えば、使い込まれてツートン状態になってしまっているのをよく見かけます。

鉄製のスライドが黒染めの劣化でシルバー化してしまうのに対して、アナダイズド処理されたアルミ合金製のフレームは黒さを保った個体が多いですね。

エアブラシが無いとそこまでハードなエイジング表現は難しいので、納入されて半年後ぐらいの個体をイメージして再仕上げしてみました(笑)。

出来は相変わらずのタナカスタンダードで、作動、フォルム共に文句の付けようがありません。

各部のエッジなどもSIGらしい立ち具合です。

プラっぽかった(プラですが…)ファイアリングピンはシャープな表現にしてみました。

後編に続きます。

タナカは陸、海、空の各自衛隊バージョンの9mm拳銃を製品化していますが、この個体は桜のアイコンに「W」刻印の陸自バージョンです。

9mm拳銃はSIG P220の9x19仕様を新中央工業でライセンス生産したもので、左側の刻印にそれが示されています。

南部麒次郎が創業した中央工業の流れを汲む新中央工業ですが、現在はNMB(ミネベアミツミ)の一部門となっているようです。

新中央工業の製品としては他にニューナンブM60があり、9mm拳銃とは異父兄弟の間柄(?)と云えそう。

お戯れに備品番号風の番号をタミヤのエナメル塗料でグリップに入れてみました。

適当に描くほど妙なリアリティが出て面白いですね。

デトネーターを抜いてダミーカート仕様にしています。

この個体はエボリューションHWモデルですが、その為か手動での装填、排莢はスムーズそのもの。

P220は45ACPの設定もあるため全体的に大柄ですが、グリップは細身なので日本人の手にも馴染みますね。

45ACPも対応可能なマガジン幅はリブで絞って9x19用に設定されており、装弾数もシングルスタックにしては多めの9発です。

購入は3年ほど前の元旦に実家の近所のハード系リサイクルショップにて。

いつもはありふれたガスガンや電動ガンしか置いてないシケたガンコーナーに突如降臨したP220エボリューション!

まさに掃き溜めに鶴…(爆)、しかも10Kとあっては自分へのお年玉としか思えませんでした。

自衛隊の9mm拳銃と云えば、使い込まれてツートン状態になってしまっているのをよく見かけます。

鉄製のスライドが黒染めの劣化でシルバー化してしまうのに対して、アナダイズド処理されたアルミ合金製のフレームは黒さを保った個体が多いですね。

エアブラシが無いとそこまでハードなエイジング表現は難しいので、納入されて半年後ぐらいの個体をイメージして再仕上げしてみました(笑)。

出来は相変わらずのタナカスタンダードで、作動、フォルム共に文句の付けようがありません。

各部のエッジなどもSIGらしい立ち具合です。

プラっぽかった(プラですが…)ファイアリングピンはシャープな表現にしてみました。

後編に続きます。

2020年05月20日

タナカモデルガン コルトコブラ 後編

タナカのモデルガン、コルトコブラ後編です。

前編はこちら。

DT本体を入手する数ヶ月前に、たまたまVショーで入手していたアドベンのタナカDT用ハンマーシュラウド。

半仕上げ状態だったのをゴリゴリ仕上げ直し、コブラに傷が付かないようにそ~っと乗っけてみました。

ガンプロ誌2017/2月号の記事中でToshiさんもコブラにハンマーシュラウドを付けていますが、同じく乗っけただけのようです…。

ハンマーシュラウドは、衣服へのハンマーのツノの引っ掛かりを防いで、コブラのコンシールド性をより高めるオプションパーツです。

もち、ハンマーをコッキングしてのシングルアクションもOK。

実物は背面に一か所固定ねじがあるんですが、見て見ぬふり…(爆)。

コンシールド云々もさることながら、コブラを小粋でキュートなフォルムに変身させる魔法のアイテムです。

去年のBHに5Kで手に入れたタナカのポリスポジティブに付いていたダミーブレット。

最近付いていることに気が付きまして、コブラに移植することに…。

ダミーブレットをシリンダーインサートの前にセットして、内側からナットで締めて固定します。

これが6個なので結構めんどくさい…。

…ですが、その甲斐あって実にヨイ眺め。

この状態でも、弾頭部を外せば純正カートリッジを装填できます。

発売から相応の年月を経ても尚、作動良し、プロポーション文句なし、リアルな重量感と3拍子揃った傑作モデルガンです。

あとはトイガン界の七不思議のひとつ、コレだけ素晴らしいベースがあるのにダイヤモンドバックのラインナップが無いと云う不条理な状況が一刻も早く解消される事を祈るばかりです…。

前編はこちら。

DT本体を入手する数ヶ月前に、たまたまVショーで入手していたアドベンのタナカDT用ハンマーシュラウド。

半仕上げ状態だったのをゴリゴリ仕上げ直し、コブラに傷が付かないようにそ~っと乗っけてみました。

ガンプロ誌2017/2月号の記事中でToshiさんもコブラにハンマーシュラウドを付けていますが、同じく乗っけただけのようです…。

ハンマーシュラウドは、衣服へのハンマーのツノの引っ掛かりを防いで、コブラのコンシールド性をより高めるオプションパーツです。

もち、ハンマーをコッキングしてのシングルアクションもOK。

実物は背面に一か所固定ねじがあるんですが、見て見ぬふり…(爆)。

コンシールド云々もさることながら、コブラを小粋でキュートなフォルムに変身させる魔法のアイテムです。

去年のBHに5Kで手に入れたタナカのポリスポジティブに付いていたダミーブレット。

最近付いていることに気が付きまして、コブラに移植することに…。

ダミーブレットをシリンダーインサートの前にセットして、内側からナットで締めて固定します。

これが6個なので結構めんどくさい…。

…ですが、その甲斐あって実にヨイ眺め。

この状態でも、弾頭部を外せば純正カートリッジを装填できます。

発売から相応の年月を経ても尚、作動良し、プロポーション文句なし、リアルな重量感と3拍子揃った傑作モデルガンです。

あとはトイガン界の七不思議のひとつ、コレだけ素晴らしいベースがあるのにダイヤモンドバックのラインナップが無いと云う不条理な状況が一刻も早く解消される事を祈るばかりです…。

2020年04月01日

タナカモデルガン コルトコブラ 前編

タナカのモデルガン、コルトコブラ前編です。

コブラと云っても、タナカ製HWモデルガンのディテクティブ(以下DT)のバレル刻印を打ち替えただけのお手軽企画…(笑)。

実銃のコブラはDTの鉄フレームをコルトアロイと称するアルミ合金に置き換え、DT比164gもの軽量化を果たしたスナブノーズリボルバーです。

ベースとなるDTは3年ほど前のBHで入手。

作動が改良されたHWモデルで、シングル/ダブルともアクションはスムーズそのものです。

純正オプションの木製グリップが付属してましたが、これがもともと木工屋さんであるタナカの出自に思いを馳せてしまう程の素晴らしい出来映え。

ただ色味が少々白っぽかったので、ストックオイルで着色してあります。

DTをコブラ化した理由は、刻印変更のみでOKと云うお手軽さに加え…。

タナカDTのHWバージョン(380g)に純正カートリッジを5発足すと434gになり、そうすると実銃コブラと同じ重量を楽しめると云う寸法です。

さらにGun誌2009年10月号のToshiさんの記事によると、実銃コブラは鉄フレームのDTに比べて作動がジワッと粘るしギグシャクしているとのこと。

ここら辺もヤワな材質のトイガンに作動フィーリングが近いのではないかと…。

話は変わって、小学生の頃、MGCの金属モデルガンのDTを持ってました。

MGCリボルバーのエントリーモデル的な位置付けで、3Kと価格もお手頃…。

しかし、その為かシングルアクションやエキストラクターは省かれており、子供心にも少々物足りなかった思い出があります。

今となってはパーツリストが残るのみですが、それを見てもシンプルなパーツ構成が伺えますね。

MGCのDTのアクセサリーとしては、木製グリップや各種ホルスターがありました。

当時、500円とお値打ち価格のスケルトンホルスターを買ったんですが、何時の間にか失くしてしまいました。

この個体は近年800円ぐらいで買い直したものです。

コブラはフレームが厚くて、スケルトンホルスターに収まりませんでした。

MGCのDTはタナカに比べて、サイズが一回り小さかったようです。

後編に続きます。

コブラと云っても、タナカ製HWモデルガンのディテクティブ(以下DT)のバレル刻印を打ち替えただけのお手軽企画…(笑)。

実銃のコブラはDTの鉄フレームをコルトアロイと称するアルミ合金に置き換え、DT比164gもの軽量化を果たしたスナブノーズリボルバーです。

ベースとなるDTは3年ほど前のBHで入手。

作動が改良されたHWモデルで、シングル/ダブルともアクションはスムーズそのものです。

純正オプションの木製グリップが付属してましたが、これがもともと木工屋さんであるタナカの出自に思いを馳せてしまう程の素晴らしい出来映え。

ただ色味が少々白っぽかったので、ストックオイルで着色してあります。

DTをコブラ化した理由は、刻印変更のみでOKと云うお手軽さに加え…。

タナカDTのHWバージョン(380g)に純正カートリッジを5発足すと434gになり、そうすると実銃コブラと同じ重量を楽しめると云う寸法です。

さらにGun誌2009年10月号のToshiさんの記事によると、実銃コブラは鉄フレームのDTに比べて作動がジワッと粘るしギグシャクしているとのこと。

ここら辺もヤワな材質のトイガンに作動フィーリングが近いのではないかと…。

話は変わって、小学生の頃、MGCの金属モデルガンのDTを持ってました。

MGCリボルバーのエントリーモデル的な位置付けで、3Kと価格もお手頃…。

しかし、その為かシングルアクションやエキストラクターは省かれており、子供心にも少々物足りなかった思い出があります。

今となってはパーツリストが残るのみですが、それを見てもシンプルなパーツ構成が伺えますね。

MGCのDTのアクセサリーとしては、木製グリップや各種ホルスターがありました。

当時、500円とお値打ち価格のスケルトンホルスターを買ったんですが、何時の間にか失くしてしまいました。

この個体は近年800円ぐらいで買い直したものです。

コブラはフレームが厚くて、スケルトンホルスターに収まりませんでした。

MGCのDTはタナカに比べて、サイズが一回り小さかったようです。

後編に続きます。

2019年07月10日

タナカモデルガン S&W M360SC

タナカワークスのモデルガン、S&W M360SCです。

元旦のBHにて入手。

M36チーフスペシャルの流れを汲む、S&W新世代のJフレームリボルバーをタナカワークス(以下タナカ)らしく手堅くモデルガン化しています。

新世代リボルバー特有のアイテムとして、キーにより銃の作動凍結が可能なロックアウトデバイスとか…、

オーバーチャージ時の異常腔圧対策でフレームマウントとされたファイアリングピンなどが挙げられますが、タナカはそのどちらもソツなく再現。

357マグナム発砲時のシリンダーギャップからの激しいブラストによるカッティングを防止するプロテクターも再現。

銃への負荷を考慮してか、バレルには「120グレイン以上の弾頭は使うな」みたいな注意書きがあります。

スカンジウム合金製のフレーム、チタニウム製のシリンダー、ステンレスライナーが圧入された2ピース構成のバレルなど塗装で材質違いを表現しています。

トリガーやハンマーもケースハードゥン風フィニッシュが施される等、金属パーツの仕上げも抜かりありません。

ちなみにサイドプレートも金属製です。

ABS製にも拘らずヒケが皆無の見事な成型で、精緻なセラコート塗装も相まって、まるで軽合金のような質感です。

ちょっと今までにない感触ですね。

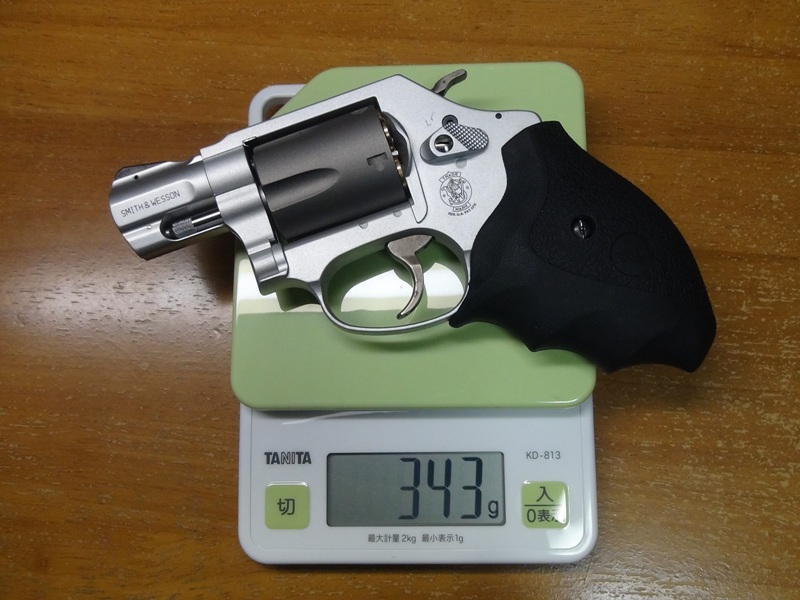

ABS製だけに軽く感じますが、カートを込めると実銃(約332g)とほぼ同じ重さです。

筐体はどこもかしこもチリがピッタリ合っており、シャープなレーザー刻印も相まって精密感がハンパないです。

ダブルアクションもウルトラスムーズで、チチバンも完ぺき!

外観も特に手を加えたい箇所は見当たりませんが、強いて挙げればフレームに打ち込まれた3本のピンの材質違いが表現されていなかったので、そこだけは塗装にて再現しました。

タナカと云うメーカーは元々の技術力の高さ(特にプロポーションの捉え方の素晴らしさ)に加え、常に製品に改良を加えることで商品性を高めることを欠かしません。

その改良や提案もマニアが膝を打つような的を得たモノが多く、中の人は“分っている”スキモノが揃っていることを伺わせます。

近頃軽視されがちな元箱のクオリティが高いことも“分っている”感じがしますね。

以前から憎からず思ってましたが、この一作で増々タナカのファンになりました。

元旦のBHにて入手。

M36チーフスペシャルの流れを汲む、S&W新世代のJフレームリボルバーをタナカワークス(以下タナカ)らしく手堅くモデルガン化しています。

新世代リボルバー特有のアイテムとして、キーにより銃の作動凍結が可能なロックアウトデバイスとか…、

オーバーチャージ時の異常腔圧対策でフレームマウントとされたファイアリングピンなどが挙げられますが、タナカはそのどちらもソツなく再現。

357マグナム発砲時のシリンダーギャップからの激しいブラストによるカッティングを防止するプロテクターも再現。

銃への負荷を考慮してか、バレルには「120グレイン以上の弾頭は使うな」みたいな注意書きがあります。

スカンジウム合金製のフレーム、チタニウム製のシリンダー、ステンレスライナーが圧入された2ピース構成のバレルなど塗装で材質違いを表現しています。

トリガーやハンマーもケースハードゥン風フィニッシュが施される等、金属パーツの仕上げも抜かりありません。

ちなみにサイドプレートも金属製です。

ABS製にも拘らずヒケが皆無の見事な成型で、精緻なセラコート塗装も相まって、まるで軽合金のような質感です。

ちょっと今までにない感触ですね。

ABS製だけに軽く感じますが、カートを込めると実銃(約332g)とほぼ同じ重さです。

筐体はどこもかしこもチリがピッタリ合っており、シャープなレーザー刻印も相まって精密感がハンパないです。

ダブルアクションもウルトラスムーズで、チチバンも完ぺき!

外観も特に手を加えたい箇所は見当たりませんが、強いて挙げればフレームに打ち込まれた3本のピンの材質違いが表現されていなかったので、そこだけは塗装にて再現しました。

タナカと云うメーカーは元々の技術力の高さ(特にプロポーションの捉え方の素晴らしさ)に加え、常に製品に改良を加えることで商品性を高めることを欠かしません。

その改良や提案もマニアが膝を打つような的を得たモノが多く、中の人は“分っている”スキモノが揃っていることを伺わせます。

近頃軽視されがちな元箱のクオリティが高いことも“分っている”感じがしますね。

以前から憎からず思ってましたが、この一作で増々タナカのファンになりました。

2017年01月20日

タナカモデルガン S&W M500エマージェンシーサバイバル 後編

タナカのモデルガン、S&W M500エマージェンシーサバイバルの後編です。

前編はこちら。

上の5発は、ライト製のJHPタイプダミーカートですが、純正カートより多少太いみたいで装填はできませんでした。

下は純正のトリプルキャップカートリッジで、ヘッドスタンプはどちらもCor-Bonです。

新世代S&Wリボルバーの特徴の一つ、オーバーチャージによる異常腔圧に対しての安全性を担保する為、フレーム側に装着されたファイアリングピン。

加えてXフレームではトップブリッジの強度も増すため、ファイアリングピンから上の部分がにゅ~っと伸びています。

当然ハンマーノーズもありません。

量感たっぷりのシリンダーをスイングアウトして、これまた大仰なカートリッジを込めてると訳もなくニヤついてしまいます…。

また特筆すべきは各作動の滑らかさで、特にシリンダーがのっそりと72°回転するダブルアクションはスイートな感触です。

タナカのNフレームのアクションもスムーズだと思ってましたが、ESはそれを超えています。

以前からS&Wのリボルバーは、大型になるほどダブルアクションがスムーズになるとなんとなく思ってました。

思い当たるのは、ダブルアクションの作動のキモはてこの原理だと思うので、大型化して支点と力点が離れるほど操作が軽くなるのも道理なのかなと…。

まあヤワな材質のトイガンでこれ以上追及しても詮無いことなので、ここいらで止めにしておきます…。

下はコクサイのモデルガン、M28 6インチです。

分解してみて発見したのですが、Xフレームのグリップフレーム部の形状ってK/Lフレームと同じだって管理人は初めて知りました。

試しに実物のKフレーム用のラウンドバットグリップを乗せてみるとほぼピッタリで、こう見るとまるでデッサンの狂ったコンバットマグナムみたいです(笑)。

さらにコクサイKフレーム用のトリガー、ハンマーを重ねてみたら大きさもほぼ一致します。

ハンマーは長さが少し短いようですが、多分Lフレームのハンマーだったら同じぐらいじゃないでしょうか。

…てことは、Xフレームって大型のNフレームじゃなくて中型のK/Lフレームがベースなのかな?と思いつつあくまでトイガン比なので違ってたらすいません。

まあ確かに、銃は大きくなっても射撃する人間の手の大きさは変わらないし、シリンダーとフレームさえ頑丈に造れば、内部メカニズムはK/Lフレームでも支障はないんでしょうけど…。

しかしそれが理解できると、どうりで大柄な割には握りやすく、操作もし易いはずだと膝を打ちました。

ESを射撃(実銃の場合です…)するってどんな感じなんでしょうか。

銃身が短くボアラインが他のフレームに比べて高めで、コンペンセイターも無いので手首が90°以上捻られるんじゃ?(折れますね…笑)

画像はM19とのボアラインの比較で、トリガーの位置を合わせるとボアセンターが10mmほどESの方が高いです。

また、未燃焼ガスが眼前にでっかいファイアボールを作るのは想像に難くないんですが、確認しようにも、つべにESの射撃動画が見当たらないんですよね~。

前編はこちら。

上の5発は、ライト製のJHPタイプダミーカートですが、純正カートより多少太いみたいで装填はできませんでした。

下は純正のトリプルキャップカートリッジで、ヘッドスタンプはどちらもCor-Bonです。

新世代S&Wリボルバーの特徴の一つ、オーバーチャージによる異常腔圧に対しての安全性を担保する為、フレーム側に装着されたファイアリングピン。

加えてXフレームではトップブリッジの強度も増すため、ファイアリングピンから上の部分がにゅ~っと伸びています。

当然ハンマーノーズもありません。

量感たっぷりのシリンダーをスイングアウトして、これまた大仰なカートリッジを込めてると訳もなくニヤついてしまいます…。

また特筆すべきは各作動の滑らかさで、特にシリンダーがのっそりと72°回転するダブルアクションはスイートな感触です。

タナカのNフレームのアクションもスムーズだと思ってましたが、ESはそれを超えています。

以前からS&Wのリボルバーは、大型になるほどダブルアクションがスムーズになるとなんとなく思ってました。

思い当たるのは、ダブルアクションの作動のキモはてこの原理だと思うので、大型化して支点と力点が離れるほど操作が軽くなるのも道理なのかなと…。

まあヤワな材質のトイガンでこれ以上追及しても詮無いことなので、ここいらで止めにしておきます…。

下はコクサイのモデルガン、M28 6インチです。

分解してみて発見したのですが、Xフレームのグリップフレーム部の形状ってK/Lフレームと同じだって管理人は初めて知りました。

試しに実物のKフレーム用のラウンドバットグリップを乗せてみるとほぼピッタリで、こう見るとまるでデッサンの狂ったコンバットマグナムみたいです(笑)。

さらにコクサイKフレーム用のトリガー、ハンマーを重ねてみたら大きさもほぼ一致します。

ハンマーは長さが少し短いようですが、多分Lフレームのハンマーだったら同じぐらいじゃないでしょうか。

…てことは、Xフレームって大型のNフレームじゃなくて中型のK/Lフレームがベースなのかな?と思いつつあくまでトイガン比なので違ってたらすいません。

まあ確かに、銃は大きくなっても射撃する人間の手の大きさは変わらないし、シリンダーとフレームさえ頑丈に造れば、内部メカニズムはK/Lフレームでも支障はないんでしょうけど…。

しかしそれが理解できると、どうりで大柄な割には握りやすく、操作もし易いはずだと膝を打ちました。

ESを射撃(実銃の場合です…)するってどんな感じなんでしょうか。

銃身が短くボアラインが他のフレームに比べて高めで、コンペンセイターも無いので手首が90°以上捻られるんじゃ?(折れますね…笑)

画像はM19とのボアラインの比較で、トリガーの位置を合わせるとボアセンターが10mmほどESの方が高いです。

また、未燃焼ガスが眼前にでっかいファイアボールを作るのは想像に難くないんですが、確認しようにも、つべにESの射撃動画が見当たらないんですよね~。