2019年12月20日

本を読みましょう ブラッカムの爆撃機

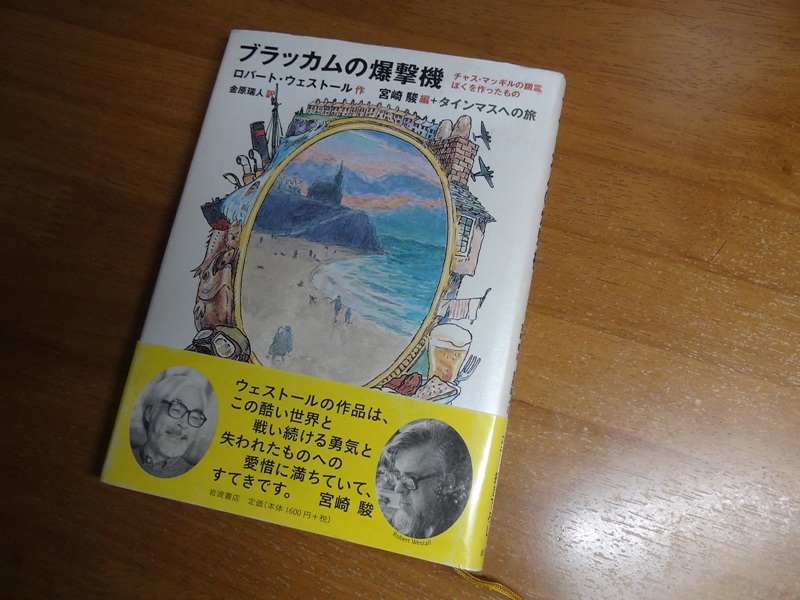

“本を読みましょう”の第二弾は、ロバート・ウェストール著の児童小説、ブラッカムの爆撃機(岩波書店)です。

以前職場の人に薦められて地元の図書館で借りたところ非常に面白かったので、ボッコフで見つけた時にこれ幸いと購入しました。

表題のブラッカムの爆撃機の他に、2つの短編小説が収録されています。

更にカバーに宮崎駿編とあるように、この本にはロバート・ウェストール氏を敬愛する宮崎駿氏が24ページものマンガによるコラム「タインマスへの旅」を寄稿しています。

本編もとても面白いですが、本編に対する序章ともいえるこのコラムも珠玉の一編ですね。

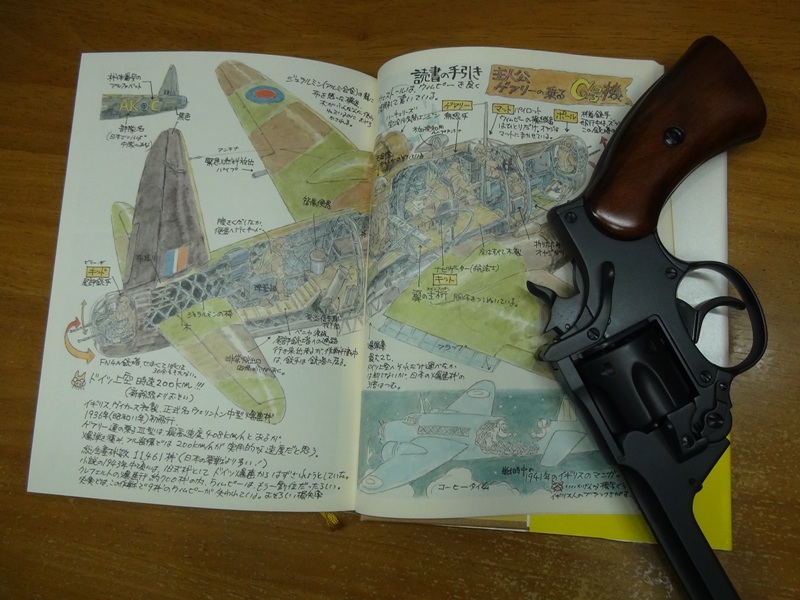

コラムは宮崎駿氏得意の細かい書き込みが、これでもかと紙面を埋めています。

しかし小説の内容を補完し、より理解する上でも非常に重要なコラムだと云えます。

物語はRAF(英国空軍)のビッカース ウェリントン爆撃機 C号機のクルーを中心に描かれ、その一員である通信士を狂言回しとして進行していきます。

児童向け小説の体裁を取っていますが、設定や描写などはコアなミリタリーマニアの鑑賞にも十分耐えうる内容です。

爆撃機としては当時すでに2線級の性能だった双発のウェリントン。

昼間にノコノコとドイツ領内などに赴いたらドイツ空軍の餌食になるのは確実なので夜間無差別爆撃の任に就きます。

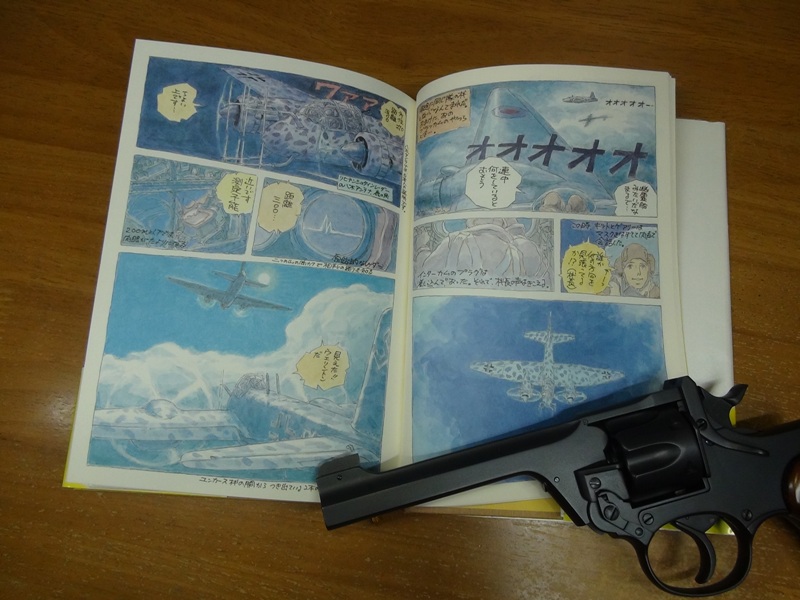

それを迎撃するオンボードレーダーを搭載したドイツ夜間戦闘機との死闘が、通信士の語り口によって描かれます。

夜戦型ユンカースJu88を返り討ちにするエピソードでは、敵味方でキャノピー越しに裏Vサイン(クタ〇レのサインですね…)の応酬があったりして退屈しません。

戦闘による凄惨な場面も出てきますが、それもまた戦争の残酷な一面。

管理人が小学生の時分、学校の図書館で原爆の写真集を見た時と同様の衝撃を受ける子供もいるかもしれません。

前半はリアルな戦記物なんですが、子供がそろそろ飽きて来るであろう後半にかけて、ある出来事が起こります。

それを境に英国らしく物語が徐々にミステリー風味を帯びてきて、更に進むと(稲川淳二氏に読んで欲しいような)スリラーそのものの展開に…。

この展開ならば子供も飽きないだろうし、最後はハッピーエンド的に終わるので子供心にも救われるような結末でしょう。

この小説、決して戦争を美化したり、声高に反戦を叫ぶわけでもありませんが、淡々と描かれる戦争の日常は子供心には決して楽しそうだとか、ましてやカッコよくは映らないでしょうね。

しかし子供の頃からこんなマニアックな小説に触れていたら、人生観が変わってしまう子も少なからずいるでしょうなぁ…。

では、良いお年を~。

以前職場の人に薦められて地元の図書館で借りたところ非常に面白かったので、ボッコフで見つけた時にこれ幸いと購入しました。

表題のブラッカムの爆撃機の他に、2つの短編小説が収録されています。

更にカバーに宮崎駿編とあるように、この本にはロバート・ウェストール氏を敬愛する宮崎駿氏が24ページものマンガによるコラム「タインマスへの旅」を寄稿しています。

本編もとても面白いですが、本編に対する序章ともいえるこのコラムも珠玉の一編ですね。

コラムは宮崎駿氏得意の細かい書き込みが、これでもかと紙面を埋めています。

しかし小説の内容を補完し、より理解する上でも非常に重要なコラムだと云えます。

物語はRAF(英国空軍)のビッカース ウェリントン爆撃機 C号機のクルーを中心に描かれ、その一員である通信士を狂言回しとして進行していきます。

児童向け小説の体裁を取っていますが、設定や描写などはコアなミリタリーマニアの鑑賞にも十分耐えうる内容です。

爆撃機としては当時すでに2線級の性能だった双発のウェリントン。

昼間にノコノコとドイツ領内などに赴いたらドイツ空軍の餌食になるのは確実なので夜間無差別爆撃の任に就きます。

それを迎撃するオンボードレーダーを搭載したドイツ夜間戦闘機との死闘が、通信士の語り口によって描かれます。

夜戦型ユンカースJu88を返り討ちにするエピソードでは、敵味方でキャノピー越しに裏Vサイン(クタ〇レのサインですね…)の応酬があったりして退屈しません。

戦闘による凄惨な場面も出てきますが、それもまた戦争の残酷な一面。

管理人が小学生の時分、学校の図書館で原爆の写真集を見た時と同様の衝撃を受ける子供もいるかもしれません。

前半はリアルな戦記物なんですが、子供がそろそろ飽きて来るであろう後半にかけて、ある出来事が起こります。

それを境に英国らしく物語が徐々にミステリー風味を帯びてきて、更に進むと(稲川淳二氏に読んで欲しいような)スリラーそのものの展開に…。

この展開ならば子供も飽きないだろうし、最後はハッピーエンド的に終わるので子供心にも救われるような結末でしょう。

この小説、決して戦争を美化したり、声高に反戦を叫ぶわけでもありませんが、淡々と描かれる戦争の日常は子供心には決して楽しそうだとか、ましてやカッコよくは映らないでしょうね。

しかし子供の頃からこんなマニアックな小説に触れていたら、人生観が変わってしまう子も少なからずいるでしょうなぁ…。

では、良いお年を~。

2019年12月10日

MGCモデルガン スマイソン357マグナム 4インチ 後編

MGCのモデルガン、スマイソン357マグナム 4インチの後編です。

前編はこちら。

標準では、アンクルマイクス風のHWグリップが装着されていましたが、爆裂祭のBWCブースで手に入れたMGC純正のファイティンググリップに換装。

グリップを選ぶMGCのLフレですが、純正だけあってフィッティングは文句なし。

良好な仕上げと云い、アグレッシブなフィンガーチャンネルと云いシビれる一品です。

奥まった位置にあったメダリオンはグリップ表面とツライチ化しました。

スマイソンの見所と云えるパイソンのバレルに仕込まれたロッキングボルトは、手の込んだ工作で再現されています。

ところがシリンダーの中心軸と微妙にズレていて、エキストラクターロッドの先端と噛み合わないのがちょっぴり残念…。

そんなお茶目なMGCスマイソンですが、マルシンのLフレ(右)と並べてみるのもまた一興。

モダンリボルバーの最高傑作、マルシンのM586 4インチは、相変わらずシュッとしてカッコいいです(笑)。

以前MGCのM686 6インチを持ってたんですが、今一つ気に入らず手放した過去がありました…。

形状も完成度の高いマルシンと比べると、MGCはデフォルメがきついですね。

アクションの滑らかさもマルシンより一段落ちる印象です。

パイソンのトイガンにおいて、作動も含めて今もっとも完成度の高いタナカのガスガン4インチRタイプと。

リボルバーのロールスロイスを名乗るのに相応しいエレガントさです。

MGCパイソンは全体的に大きめに造られているので、バレルもタナカパイソンに比べて直径は1ミリ弱太いようです。

その為か、ボリューミーなLフレとのマッチングが思いのほか良いのは怪我の功名ですね。

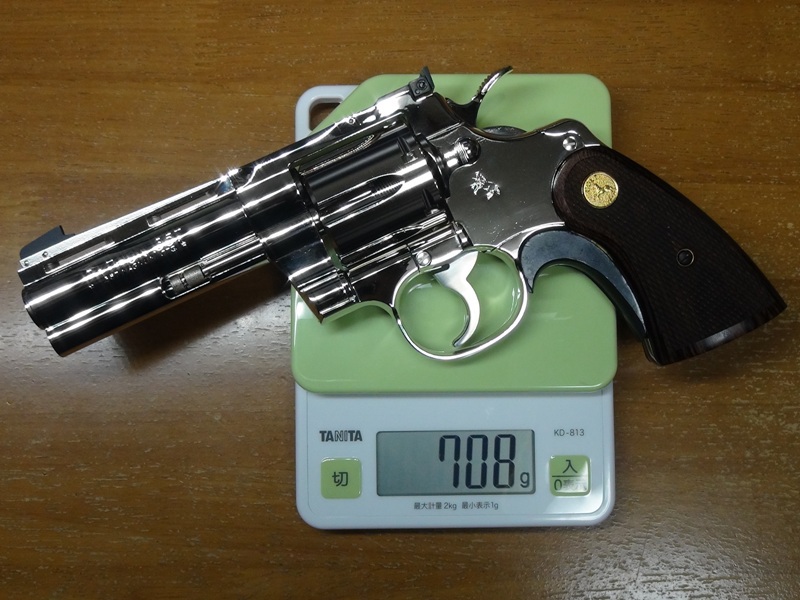

重さを測ってみました。

まず、MGCスマイソンHW。

マルシンのM586HW。

各銃グリップウェイト無し、パイソン除きカート込みの重量です。

タナカのパイソンABS。

ペガサスは重量的に有利なので、ABSにも拘らず最も重いです。

ですが、どれも極端な差は無く、似たり寄ったりな数値ですね。

あまり好みではなかったMGCのLフレですが、一ひねり加えたオンリーワンアイテムとして、コレはコレで気に入りました…。

前編はこちら。

標準では、アンクルマイクス風のHWグリップが装着されていましたが、爆裂祭のBWCブースで手に入れたMGC純正のファイティンググリップに換装。

グリップを選ぶMGCのLフレですが、純正だけあってフィッティングは文句なし。

良好な仕上げと云い、アグレッシブなフィンガーチャンネルと云いシビれる一品です。

奥まった位置にあったメダリオンはグリップ表面とツライチ化しました。

スマイソンの見所と云えるパイソンのバレルに仕込まれたロッキングボルトは、手の込んだ工作で再現されています。

ところがシリンダーの中心軸と微妙にズレていて、エキストラクターロッドの先端と噛み合わないのがちょっぴり残念…。

そんなお茶目なMGCスマイソンですが、マルシンのLフレ(右)と並べてみるのもまた一興。

モダンリボルバーの最高傑作、マルシンのM586 4インチは、相変わらずシュッとしてカッコいいです(笑)。

以前MGCのM686 6インチを持ってたんですが、今一つ気に入らず手放した過去がありました…。

形状も完成度の高いマルシンと比べると、MGCはデフォルメがきついですね。

アクションの滑らかさもマルシンより一段落ちる印象です。

パイソンのトイガンにおいて、作動も含めて今もっとも完成度の高いタナカのガスガン4インチRタイプと。

リボルバーのロールスロイスを名乗るのに相応しいエレガントさです。

MGCパイソンは全体的に大きめに造られているので、バレルもタナカパイソンに比べて直径は1ミリ弱太いようです。

その為か、ボリューミーなLフレとのマッチングが思いのほか良いのは怪我の功名ですね。

重さを測ってみました。

まず、MGCスマイソンHW。

マルシンのM586HW。

各銃グリップウェイト無し、パイソン除きカート込みの重量です。

タナカのパイソンABS。

ペガサスは重量的に有利なので、ABSにも拘らず最も重いです。

ですが、どれも極端な差は無く、似たり寄ったりな数値ですね。

あまり好みではなかったMGCのLフレですが、一ひねり加えたオンリーワンアイテムとして、コレはコレで気に入りました…。

2019年12月01日

ホビーマスター1/72 マルダーⅢ

ホビーマスター1/72の完成品、マルダーⅢ対戦車自走砲です。

ボッコフで紙パッケージがない状態で置かれているのを引き取ってきました。

その時点でメーカーは不明でしたが、家でよく見るとケースの裏にHM(ホビーマスター)のマークを発見。

KV-1でHMには良いイメージを持ってましたが、マルダーⅢでもそれを裏切ることは無く、なるほど良い出来です。

標準色のグレーの上からDAK(アフリカ軍団)に編入されるにあたり、ダークイエローを重ね塗りした状態を再現しています。

マーキングの周辺に下地のグレーが覗いているのが芸コマです。

その設定に合わせ、地面を砂漠風にして埃っぽいウェザリングを施しました。

自走砲の名の通り、捕獲したチェコ製の38(t)戦車の車台に、これまた捕獲したソ連製のF22対戦車砲を素直に乗っけただけです。

なので妙に背が高いし、車幅も狭いため不安定な感じが否めません。

しかし、このノッポの車両を何とも魅力的なデザインに纏めてしまうのは、やはりドイツ人の仕事です。

ソ連製の76.2mm対戦車砲は高性能で中々使えるシロモノだったようで、マルダーⅢも対戦車戦闘が主任務となります。

しかし見ての通りの紙装甲で、戦車に本気で挑まれたらひとたまりもありません。

それどころかソ連軍が多用した口径14.5mm程度の対戦車ライフルでも貫徹されてしまう脆弱な装甲だったようです。

さらにクルーの側面をカバーする装甲すら無いと云う風通しの良さ…。

そんな防御に一抹の不安が残るマルダーⅢですが、主人公として活躍するマンガがあります。

一つは畠山弘康著、単行本「突撃砲シュトゥルムティーガー」内に収められた「BROKEN HILL」という作品ですが、紙装甲の悲哀が描かれ、おまたがヒュンとなること請け合いです。

そして巨匠小林源文氏が描く単行本「狼の砲声」内に収められた一編「平原の狩人」では、実戦における評価試験を行うマルダーⅢが描かれます。

高初速で低伸する砲の特性を生かし、アウトレンジから矢を放つと云うマルダーⅢ的に正しい戦闘法で敵を撃破します。

必殺のアハトアハト(88mm Pak43)を搭載したハードパンチャー、兄貴分のホルニッセと。

兄貴はガタイも二回りはデカいですが、紙装甲なのは一緒です…(汗)。

車高が兄貴と比べてあまり変わらないってのは如何な物かと…。

さすがに軍もマズいと思ったのか、マルダーⅢはこの後H型、M型とモデルチェンジ毎に車高は低められますが、管理人はこの初期型が最も好みです。

小粒でも勇ましい感じがして…。

紙装甲なマルダーⅢですが、フットプリント(専有面積)の小ささを生かし敵から発見されにくいとか、敵弾に当たりにくいとすれば、それは持って生まれた利点と云えます。

それに加え、コンパクトさを逆手に取りちょこまか動き回れば弾も当たりにくいのではないでしょうか…(笑)。

ボッコフで紙パッケージがない状態で置かれているのを引き取ってきました。

その時点でメーカーは不明でしたが、家でよく見るとケースの裏にHM(ホビーマスター)のマークを発見。

KV-1でHMには良いイメージを持ってましたが、マルダーⅢでもそれを裏切ることは無く、なるほど良い出来です。

標準色のグレーの上からDAK(アフリカ軍団)に編入されるにあたり、ダークイエローを重ね塗りした状態を再現しています。

マーキングの周辺に下地のグレーが覗いているのが芸コマです。

その設定に合わせ、地面を砂漠風にして埃っぽいウェザリングを施しました。

自走砲の名の通り、捕獲したチェコ製の38(t)戦車の車台に、これまた捕獲したソ連製のF22対戦車砲を素直に乗っけただけです。

なので妙に背が高いし、車幅も狭いため不安定な感じが否めません。

しかし、このノッポの車両を何とも魅力的なデザインに纏めてしまうのは、やはりドイツ人の仕事です。

ソ連製の76.2mm対戦車砲は高性能で中々使えるシロモノだったようで、マルダーⅢも対戦車戦闘が主任務となります。

しかし見ての通りの紙装甲で、戦車に本気で挑まれたらひとたまりもありません。

それどころかソ連軍が多用した口径14.5mm程度の対戦車ライフルでも貫徹されてしまう脆弱な装甲だったようです。

さらにクルーの側面をカバーする装甲すら無いと云う風通しの良さ…。

そんな防御に一抹の不安が残るマルダーⅢですが、主人公として活躍するマンガがあります。

一つは畠山弘康著、単行本「突撃砲シュトゥルムティーガー」内に収められた「BROKEN HILL」という作品ですが、紙装甲の悲哀が描かれ、おまたがヒュンとなること請け合いです。

そして巨匠小林源文氏が描く単行本「狼の砲声」内に収められた一編「平原の狩人」では、実戦における評価試験を行うマルダーⅢが描かれます。

高初速で低伸する砲の特性を生かし、アウトレンジから矢を放つと云うマルダーⅢ的に正しい戦闘法で敵を撃破します。

必殺のアハトアハト(88mm Pak43)を搭載したハードパンチャー、兄貴分のホルニッセと。

兄貴はガタイも二回りはデカいですが、紙装甲なのは一緒です…(汗)。

車高が兄貴と比べてあまり変わらないってのは如何な物かと…。

さすがに軍もマズいと思ったのか、マルダーⅢはこの後H型、M型とモデルチェンジ毎に車高は低められますが、管理人はこの初期型が最も好みです。

小粒でも勇ましい感じがして…。

紙装甲なマルダーⅢですが、フットプリント(専有面積)の小ささを生かし敵から発見されにくいとか、敵弾に当たりにくいとすれば、それは持って生まれた利点と云えます。

それに加え、コンパクトさを逆手に取りちょこまか動き回れば弾も当たりにくいのではないでしょうか…(笑)。