2024年07月01日

ダブルE 1/20ラジコン メルセデスベンツ アロクス コンテナトラック

ダブルEの1/20スケール電動ラジコン、メルセデスベンツ アロクス コンテナトラックです。

ある日ボッコフのミニカー売り場の棚の上に鎮座していたコヤツと目が合ってしまいました(笑)。

所謂トレーラーと云うものに昔から興味や憧れがあり、未開封で値段も4K+税とお手頃だったので勢いで連れて帰ってしまったんですが…。

それでも店頭で小一時間は悩みましたねぇ、箱デカいし…笑。

ドコに置くんだ?とか、ツレにバレたらどうすんの?(白い目で見られるのは確実)…等々、もう一人の自分との葛藤が凄かったです。

まあこのような場合、かなりの確率で興味に抗えずに買ってしまうんですけど…。

誰も居ない時を見計らってこっそり開封する背徳感がたまらない…。

子供用のトイですが、一応トラクタヘッドのスケールは1/20となっています。

ですがけん引する40フィートの海上コンテナは、さすがにノンスケールにして縮めているようです。

それでも、そこそこ場所を取るのには変わりませんが。

プロポを使用して、前後進、ステアはもちろんセミトレーラーの各機能(カプラーの連結・分離、補助脚の上下)のコントロールが可能。

エンジン音や後退時の警告音、カプラー分離時のエアリリース(プシュー)音が楽しめ、おまけにクラクション(ファーン音)まで鳴らせます。

(ミュートも可)

また、周波数をトラクタヘッドおよびセミトレーラーと同期させるためのスイッチなども付いています。

トレーラーマニアには堪らない(?)、RCによる連結操作。

一軸カプラーが再現されており、ここにセミトレーラーのキングピンが実際に結合します。

この状態でトラクタヘッドを後退させると…。

キングピンがカプラーと結合。

これは結合直前のカプラー。

結合した後にセミトレーラーの補助脚をプロポ操作で上昇させると結合は完了となります。

トイ然とした見た目より、なかなか本格的ですね。

後退時にテールランプ点灯、ステア時にはターンシグナルが点滅したりと芸が細かいですね。

また海上コンテナは取り外せますが、実物同様4隅にあるツイストロックで固定されると云うこだわりよう。

やっぱりセミトレーラーの操縦は難しいですね、特に後退操作が。

低価格RCのため微妙なステアリング調整が出来ないので(直進かフル転舵のどちらか)、なおのこと難しいです。

でも、遊んでいるうちに何となく後退時のコツが掴めてきました。

何をするにも小刻みな操作がキモかと…。

やっているうちにトレーラーの挙動は掴めてくるので、実際にけん引免許を取る人のイメージトレーニング用に良いかもです(根拠なし…汗)。

さてさて、ひとしきり遊んで気が済んだのでさっさとオクに出して亡きものにしてしまいました。

ある日ボッコフのミニカー売り場の棚の上に鎮座していたコヤツと目が合ってしまいました(笑)。

所謂トレーラーと云うものに昔から興味や憧れがあり、未開封で値段も4K+税とお手頃だったので勢いで連れて帰ってしまったんですが…。

それでも店頭で小一時間は悩みましたねぇ、箱デカいし…笑。

ドコに置くんだ?とか、ツレにバレたらどうすんの?(白い目で見られるのは確実)…等々、もう一人の自分との葛藤が凄かったです。

まあこのような場合、かなりの確率で興味に抗えずに買ってしまうんですけど…。

誰も居ない時を見計らってこっそり開封する背徳感がたまらない…。

子供用のトイですが、一応トラクタヘッドのスケールは1/20となっています。

ですがけん引する40フィートの海上コンテナは、さすがにノンスケールにして縮めているようです。

それでも、そこそこ場所を取るのには変わりませんが。

プロポを使用して、前後進、ステアはもちろんセミトレーラーの各機能(カプラーの連結・分離、補助脚の上下)のコントロールが可能。

エンジン音や後退時の警告音、カプラー分離時のエアリリース(プシュー)音が楽しめ、おまけにクラクション(ファーン音)まで鳴らせます。

(ミュートも可)

また、周波数をトラクタヘッドおよびセミトレーラーと同期させるためのスイッチなども付いています。

トレーラーマニアには堪らない(?)、RCによる連結操作。

一軸カプラーが再現されており、ここにセミトレーラーのキングピンが実際に結合します。

この状態でトラクタヘッドを後退させると…。

キングピンがカプラーと結合。

これは結合直前のカプラー。

結合した後にセミトレーラーの補助脚をプロポ操作で上昇させると結合は完了となります。

トイ然とした見た目より、なかなか本格的ですね。

後退時にテールランプ点灯、ステア時にはターンシグナルが点滅したりと芸が細かいですね。

また海上コンテナは取り外せますが、実物同様4隅にあるツイストロックで固定されると云うこだわりよう。

やっぱりセミトレーラーの操縦は難しいですね、特に後退操作が。

低価格RCのため微妙なステアリング調整が出来ないので(直進かフル転舵のどちらか)、なおのこと難しいです。

でも、遊んでいるうちに何となく後退時のコツが掴めてきました。

何をするにも小刻みな操作がキモかと…。

やっているうちにトレーラーの挙動は掴めてくるので、実際にけん引免許を取る人のイメージトレーニング用に良いかもです(根拠なし…汗)。

さてさて、ひとしきり遊んで気が済んだのでさっさとオクに出して亡きものにしてしまいました。

2022年10月09日

せかいのパトカー。後編

せかいのパトカー。後編です。

前編はこちら。

オーストリア警察のポルシェ911カレラ。

買ったのは10年以上前ですが、実はこの記事を書くまでずっとドイツ警察のPCだと思い込んでいました。

台座をよーく見るとBundes polizei österreich(オーストリア警察)の表記がありますね。

ドイツ警察でも同車をPCとして使用していますが、グリーンを基調にしたドイツ警察よりこちらの方が格段にスタイリッシュです。

ミニチャンプス製で、パンダ同様スキのない出来栄え…。

タイプ997の前期型(フェイズⅠ)です。

リアクォータウインドの"133"は警察への緊急通報先で、他にも警察、消防署、救急車共通の通報先として"112"があるそうです。

ニッポン警察のスポーツセダンベースのPC2台。

警察車両に特化したユニークな商品展開をするミニカーメーカー、RAI`S(レイズ)。

そのレイズ製の埼玉県警高速隊所属の日産スカイライン370GT TypeS(KV36)です。

VQ37VHRエンジン(330ps!)と7ATの組み合わせで、日常のパトロールもさぞや精が出たことでしょう…。

定評のあるレイズ製だけあり、PCマニアも納得の造り込み。

でもV36セダンは今見てもイイ!

当時これの2.5リッターが本気で欲しかったのを思い出しました…。

この角度からの如何にもFRらしいプロポーションは色気さえ感じますね。

三郷の高速隊に棲んでいたらしいので、ルーフ上のエアロ・ブーメランIIを煌めかせながら常磐道のマスターとして君臨していたのではないでしょうか。

同じくレイズ製、警視庁高速隊(高速Ⅱ型)のスバル・レガシィB4 2.0GT(BL5)です。

国費で賄っているからか、ディーラーOPの大型リヤスポ(約6万円)付きなのが泣かせます。

業務でふわわkm/hぐらいは出すんでしょうから、以外と有用だったかもしれません。

寒冷地仕様(電装系の容量が大きい)であれば付いているはずのリアワイパーが装備されていませんが、オプションコードがPC専用なのかもしれませんね。

リアワイパーレスに加え、大型スポイラーも確実に後方の視認性を妨げますが、そもそも高速取り締まり用のPCは業務上そんなに後ろが見えなくてもイイのかも。

"獲物"は当然前にいる訳ですから…。

ルーフアンテナに加え、トランクリッド上のTLアンテナも再現。

ルームミラーも2段式を抜かりなく再現しています。

警視庁PC特有の太ボールド体のPOLICE文字とドアミラー下のエンブレムがカッコいいです。

サイドウインドの形状などから、ベースとなったミニカーは京商のBL5前期型(アプライドA~C)だと思われます。

左は京商の前期型BL5 2.0GT。

埼玉県警の「高速10」号車は後期型(アプライドD以降)なので、ミニカーの方もドアミラーやバンパー、ランプ類など妥協なく後期型を再現しています。

わざわざ金型を改修したのでしょうけど、流石レイズですね。

で、管理人はBL5には大型リヤスポや後期型の小振りなテールランプは似合わないと思っていたのですが、PCにするとあら不思議、両方とも似合ってますね。

ぼちぼち後編の記事をアップしようかというタイミングで名古屋のボッコフで発見して連れ帰ってしまったアメリカンPC。

グリーンライトなるメーカー製の、1975年のニューヨーク市警(NYPD)仕様のプリマス フューリーで2.5K+税でした。

白黒ツートンのロサンゼルス市警(LAPD)仕様もあったんですが、華やかなNYPDブルーのこちらをチョイス。

パッケージの背景がニューヨークの街並みになっており、いい雰囲気です。

ニューヨーク市(NYC)の公式ライセンス商品を表すホログラムシールがイカしています。

市公認のPCミニカーと云うことですね。

70年代後半~80年代のニューヨークを舞台としたアクションドラマや映画には欠かせないPCです。

ドラマだと刑事コジャックや刑事バレッタ、映画だと最近プライムで見たスライのアニキ主演のナイトホークス(1981年)で活躍していました。

パトライトがバーライト以前のクラシカルな独立したタイプなのが味わい深いです。

文句のないプロポーションとツボを得た細部の再現が素晴らしく、70年代のアメリカンセダン特有の迫力と大味さを良く表現しています。

リアバンバーにビルドインされたテールランプはブタケツローレル(C130系)を彷彿とさせますね。

70年代のアメ車と云えど、フューリーはインターミディエイト(中型)に分類されるのでレガシィのPCと比べても極端にデカくはありません。

それでも6リッターのV8エンジンを収めるボンネットは卓球が出来そうなくらいに広大です。

ミニカーのPCコレクションは沼にハマるととんでもないことになるのは目に見えてますので(笑)、程々にマイペースで行きたいと思います…。

神奈川県警仕様の白カブ(確かアオシマ1/24の食玩)と。

前編はこちら。

オーストリア警察のポルシェ911カレラ。

買ったのは10年以上前ですが、実はこの記事を書くまでずっとドイツ警察のPCだと思い込んでいました。

台座をよーく見るとBundes polizei österreich(オーストリア警察)の表記がありますね。

ドイツ警察でも同車をPCとして使用していますが、グリーンを基調にしたドイツ警察よりこちらの方が格段にスタイリッシュです。

ミニチャンプス製で、パンダ同様スキのない出来栄え…。

タイプ997の前期型(フェイズⅠ)です。

リアクォータウインドの"133"は警察への緊急通報先で、他にも警察、消防署、救急車共通の通報先として"112"があるそうです。

ニッポン警察のスポーツセダンベースのPC2台。

警察車両に特化したユニークな商品展開をするミニカーメーカー、RAI`S(レイズ)。

そのレイズ製の埼玉県警高速隊所属の日産スカイライン370GT TypeS(KV36)です。

VQ37VHRエンジン(330ps!)と7ATの組み合わせで、日常のパトロールもさぞや精が出たことでしょう…。

定評のあるレイズ製だけあり、PCマニアも納得の造り込み。

でもV36セダンは今見てもイイ!

当時これの2.5リッターが本気で欲しかったのを思い出しました…。

この角度からの如何にもFRらしいプロポーションは色気さえ感じますね。

三郷の高速隊に棲んでいたらしいので、ルーフ上のエアロ・ブーメランIIを煌めかせながら常磐道のマスターとして君臨していたのではないでしょうか。

同じくレイズ製、警視庁高速隊(高速Ⅱ型)のスバル・レガシィB4 2.0GT(BL5)です。

国費で賄っているからか、ディーラーOPの大型リヤスポ(約6万円)付きなのが泣かせます。

業務でふわわkm/hぐらいは出すんでしょうから、以外と有用だったかもしれません。

寒冷地仕様(電装系の容量が大きい)であれば付いているはずのリアワイパーが装備されていませんが、オプションコードがPC専用なのかもしれませんね。

リアワイパーレスに加え、大型スポイラーも確実に後方の視認性を妨げますが、そもそも高速取り締まり用のPCは業務上そんなに後ろが見えなくてもイイのかも。

"獲物"は当然前にいる訳ですから…。

ルーフアンテナに加え、トランクリッド上のTLアンテナも再現。

ルームミラーも2段式を抜かりなく再現しています。

警視庁PC特有の太ボールド体のPOLICE文字とドアミラー下のエンブレムがカッコいいです。

サイドウインドの形状などから、ベースとなったミニカーは京商のBL5前期型(アプライドA~C)だと思われます。

左は京商の前期型BL5 2.0GT。

埼玉県警の「高速10」号車は後期型(アプライドD以降)なので、ミニカーの方もドアミラーやバンパー、ランプ類など妥協なく後期型を再現しています。

わざわざ金型を改修したのでしょうけど、流石レイズですね。

で、管理人はBL5には大型リヤスポや後期型の小振りなテールランプは似合わないと思っていたのですが、PCにするとあら不思議、両方とも似合ってますね。

ぼちぼち後編の記事をアップしようかというタイミングで名古屋のボッコフで発見して連れ帰ってしまったアメリカンPC。

グリーンライトなるメーカー製の、1975年のニューヨーク市警(NYPD)仕様のプリマス フューリーで2.5K+税でした。

白黒ツートンのロサンゼルス市警(LAPD)仕様もあったんですが、華やかなNYPDブルーのこちらをチョイス。

パッケージの背景がニューヨークの街並みになっており、いい雰囲気です。

ニューヨーク市(NYC)の公式ライセンス商品を表すホログラムシールがイカしています。

市公認のPCミニカーと云うことですね。

70年代後半~80年代のニューヨークを舞台としたアクションドラマや映画には欠かせないPCです。

ドラマだと刑事コジャックや刑事バレッタ、映画だと最近プライムで見たスライのアニキ主演のナイトホークス(1981年)で活躍していました。

パトライトがバーライト以前のクラシカルな独立したタイプなのが味わい深いです。

文句のないプロポーションとツボを得た細部の再現が素晴らしく、70年代のアメリカンセダン特有の迫力と大味さを良く表現しています。

リアバンバーにビルドインされたテールランプはブタケツローレル(C130系)を彷彿とさせますね。

70年代のアメ車と云えど、フューリーはインターミディエイト(中型)に分類されるのでレガシィのPCと比べても極端にデカくはありません。

それでも6リッターのV8エンジンを収めるボンネットは卓球が出来そうなくらいに広大です。

ミニカーのPCコレクションは沼にハマるととんでもないことになるのは目に見えてますので(笑)、程々にマイペースで行きたいと思います…。

神奈川県警仕様の白カブ(確かアオシマ1/24の食玩)と。

2022年07月09日

せかいのパトカー。前編

せかいのせんしゃ。に続く「せかいの~」シリーズの第二弾、パトカー編の前編です。

特にコレクションしている訳ではないんですが、リサイクルショップで1~3Kとかで売っているとつい買ってしまうパトカー(=ポリスカー、以下PC)の1/43ミニカー。

せかいの~、と大風呂敷を広げている割には、日、伊、オーストリアの三ヶ国だけですが…。

お国柄と云いますか、威厳とは無縁の明るい雰囲気のイタリア国家警察(ポリツィア)のカラーリング。

イタリア交通警察のスーパースター、ランボルギーニ・ガヤルドのPCは、フジミの1/24の記事でも取り上げましたがイクソ製です。

ルーフアンテナはピアノ線に張り替え、奥に引っ込んでいたホイールはフェンダーとツライチ化。

現在はガヤルドの後継車たるウラカンLP610-4のPCが配属され、活躍中とのことです。

実車はメーカーからの寄贈だそうですが、話題性やプロモーション効果を考えてもランボにとってもメリットは大きかったんじゃないでしょうか。

リオ製のフィアット128、交通警察(ポリツィア・ストラダーレ)仕様のPC。

管理人にはあまり馴染みのないメーカーですが、イタリアのミニカーメーカーの老舗だそう。

全体の雰囲気が良く、昔ながらのミニカーらしい素朴な造りが味わい深いです。

ヨーロッパのPCに良くある「パ~ポ~、パ~ポ~」と云うのんびりしたサイレンが聞こえてきそう…。

めっきパーツも多く、プロポーションや仕上げも上々です。

ドアハンドルもめっきの別パーツなのは驚き。

ボッコフで1Kだったので連れて帰りました。

フィアット128自体あまり日本には馴染みがない車ですが、調べるとミニ同様の横置きエンジン/FWDレイアウトのご先祖様的な車です。

ですが、ミニの複雑な2階建て構造を一歩進めてエンジンとトランスミッションをインライン接続させた、今に繋がるFWD車の嚆矢ともなった先進的な車だったようです。

ミニチャンプスの初代フィアット・パンダ初期型(セリエ1)のPC。

流石ミニカー界の王者ミニチャンプス製だけあり、造り、塗装や仕上げ、プロポーションとも全方位死角なし!

リアウインドがブラインドになっており、貨物用途か何かに用いられてたんでしょうかね。

懐中電灯を照らして室中を覗いてみた限りではリヤシートもなくがらんどうでした。

まあパンダでカーチェイスするのは荷が重いでしょうから、日本のミニパトのような存在なんでしょうか。

でも一つ気になるのはルーフ後部にあるドーム状の突起。

スピード取り締まり用のレーダーか何か入ってるんでしょうか。

パカッと割れて、中から何か出てきそうな形ではあります。

後編に続きます。

特にコレクションしている訳ではないんですが、リサイクルショップで1~3Kとかで売っているとつい買ってしまうパトカー(=ポリスカー、以下PC)の1/43ミニカー。

せかいの~、と大風呂敷を広げている割には、日、伊、オーストリアの三ヶ国だけですが…。

お国柄と云いますか、威厳とは無縁の明るい雰囲気のイタリア国家警察(ポリツィア)のカラーリング。

イタリア交通警察のスーパースター、ランボルギーニ・ガヤルドのPCは、フジミの1/24の記事でも取り上げましたがイクソ製です。

ルーフアンテナはピアノ線に張り替え、奥に引っ込んでいたホイールはフェンダーとツライチ化。

現在はガヤルドの後継車たるウラカンLP610-4のPCが配属され、活躍中とのことです。

実車はメーカーからの寄贈だそうですが、話題性やプロモーション効果を考えてもランボにとってもメリットは大きかったんじゃないでしょうか。

リオ製のフィアット128、交通警察(ポリツィア・ストラダーレ)仕様のPC。

管理人にはあまり馴染みのないメーカーですが、イタリアのミニカーメーカーの老舗だそう。

全体の雰囲気が良く、昔ながらのミニカーらしい素朴な造りが味わい深いです。

ヨーロッパのPCに良くある「パ~ポ~、パ~ポ~」と云うのんびりしたサイレンが聞こえてきそう…。

めっきパーツも多く、プロポーションや仕上げも上々です。

ドアハンドルもめっきの別パーツなのは驚き。

ボッコフで1Kだったので連れて帰りました。

フィアット128自体あまり日本には馴染みがない車ですが、調べるとミニ同様の横置きエンジン/FWDレイアウトのご先祖様的な車です。

ですが、ミニの複雑な2階建て構造を一歩進めてエンジンとトランスミッションをインライン接続させた、今に繋がるFWD車の嚆矢ともなった先進的な車だったようです。

ミニチャンプスの初代フィアット・パンダ初期型(セリエ1)のPC。

流石ミニカー界の王者ミニチャンプス製だけあり、造り、塗装や仕上げ、プロポーションとも全方位死角なし!

リアウインドがブラインドになっており、貨物用途か何かに用いられてたんでしょうかね。

懐中電灯を照らして室中を覗いてみた限りではリヤシートもなくがらんどうでした。

まあパンダでカーチェイスするのは荷が重いでしょうから、日本のミニパトのような存在なんでしょうか。

でも一つ気になるのはルーフ後部にあるドーム状の突起。

スピード取り締まり用のレーダーか何か入ってるんでしょうか。

パカッと割れて、中から何か出てきそうな形ではあります。

後編に続きます。

2021年05月20日

昔乗ってました トヨタスターレットSi (ハセガワ1/24) 後編

“昔乗ってました”シリーズ、トヨタ スターレットSi (EP71)の後編です。

前編はこちら。

過去に乗っていた愛車を模型で再現しましょと云う趣旨の記事で、キットはハセガワ1/24のトヨタスターレットSi(EP71)です。

GW中、家に引き籠ってステイホームで制作に励んだ甲斐があり、やっとこさ完成に漕ぎつけました。

前編から1年以上も経ってしまいましたが、約15年ぶりにガチに作るカープラモは予想を上回るしんどさでした。

まず、しょっぱなからボディ塗装に失敗(爆)。

乗っていたEP71のボディカラーを再現しようと、ソフト99のオーダーショップでトヨタのダークグレーM(155)を調合してもらいました。

そして早速ドヤ顔でボディに吹いたところ、溶けた~(号泣)。

プラモのスチロール素材に車用の塗料は刺激が強すぎたようで、泣く泣くハセガワさんにボディとボンネットをパーツ請求しました。

パーツと一緒に送られてきた、模型屋さんによく貼ってある新製品チラシ。

最近のハセガワさんは製品アイテムの選択が神がかっているので目が離せません。

このEP71とかFFジェミニとかカワサキKR250(!)とか、攻め過ぎの変態(失礼!)企画が目白押しです。

その意味で、もしかしたら4代目レガシィ(BL/BP)をモデル化してくれそうな唯一の会社です…。

EP71のキットに関しては購入した模型屋さんのご主人によると「そこそこ出てますよ~」との事で、ご同慶の至りです。

その模型屋さんで、リミテッドコンペに似た8本スポークのRSワタナベタイプホイール(アオシマ製)をついでに購入。

このホイールはAE86などのFR用なのでインセット値が小さく、FFのEP71に仮組みするととんでもなくボディからはみ出してしまいました。

そもそも16インチなんで、EP71(13~14インチ)にはサイズが大き過ぎです。

必死で各部を削って可能な限り内側に引っ込めましたが、それでもオーバーサイズ感は拭えませんでした。

久々にカープラモを作って思ったのは、少ないパーツ構成でエグい精密感を醸し出していることです。

その分パーツが繊細で、接着代も小さくて難儀しましたけれども…。

フロントストラット、リヤトーションビームのサスペンション廻りも手際よく再現されています。

内装も過不足ない出来で、シートファブリックのパターンはデカールでお手軽に再現できます。

これを見ているとEP71を所有していた30数年前の風景が(良いことも悪いことも…)まざまざと脳裏に蘇ります(笑)。

悪戦苦闘しながらも何とか完成に漕ぎつけ、夢にまで見たEP71のミニチュアが今目の前に…。

直線基調だけれども張りのある面で構成されたEP71のフォルムを的確に捉えており、管理人の脳裏に残るイメージと寸分の違いもありません。

(エフトイズの食玩、 スーパーカブC50と)

普通乗用車にも本格的に空気力学の概念が導入され、Cd(効力係数)値などが一般的に語られ始めた80年代前半。

EP71もフロントリップスポイラーや前後の平面絞り、各部のフラッシュサーフェース化などにより空力を強く意識していることは明らかです。

加えて前年発表のワンダーシビック(タミヤ1/24)ほど本格的ではありませんが、ロングルーフデザインを早々に取入れています。

これによりEP71は新世代のハッチバック車と云う印象を受けたし、後席スペースのゆとりUPにも寄与していたはず。

発売年次から鑑みてEP71はシビックの影響を受けていないと思います。

しかし、その後80年代後半に各社から続々登場したロングルーフのハッチバック車は、押し並べてシビックの影響下にあったのではないでしょうか。

車体色はタミヤカラーのガンメタルを塗りましたが、意外とイメージ通り(青味のあるガンメタ)の色味が出ました。

実は一度塗り直しており、最初クレオスのガンメタを塗ったんですが妙にグリーンがかってしまい、小一時間悩んだ末IPAに漬けて全剥離後、再塗装しました。

全周を取り巻く赤ラインはデカールで再現されていたんですが、細すぎてウネウネになってしまったのでカッティングシートを細く切って貼り付け。

ナンバープレートは写真データを紙出力後、切り出して張り付けました。

納車後、即Siエンブレムを除去してフロントグリルをスッキリさせた管理人。

プラモは一体モールドで除去困難だったのでそのままです(納車直後と云うことで…)。

シンプルなフロントグリルや、プレスラインが一切ないプレーンなボンネットは好きだったポイントです。

そっけないぐらいにシンプルなリアの造形ですが、実感たっぷりに再現されています。

会社の展示会でもらった日本ABS(現ボッシュオートモーティブシステム)のステッカーや、サンスイ(一時カーオーディオに手を出していた)の据置型スピーカーが懐かしい…。

ヘッドライト内を黄色く塗り、イエローバルブ装着をイメージして淡い黄色が浮かぶようにしました。

Siグレードはイエローバルブの装備はなかったんですが、自分で買って付けてました。

しかしH4バルブに黄色いカバーを被せたものなので、夜道では非常に暗くなってしまったのを覚えています。

当時とても流行ったイエローバルブですが、今冷静に考えると単なるフランス車風を気取るだけのオシャレアイテムでしたね(笑)。

しかしナゼ今になってEP71(それもNA)がプラモ化されたんですかね。

特に何かのメディアで話題になっている訳でもなく(管理人が知らないだけかもしれませんが…)、今では街で見かけることもほどんどありません。

老兵はただ消え去るのみ…、それが足車たるベーシックカーの宿命ですが…。

(エフトイズの食玩、ラビットS601と)

実車のEP71は1984年の発売から「かっとび」の愛称でそれなりに親しまれ、ワンメイクレースやラリーなどモータースポーツでも活躍しました。

写真は当時(1986年)ディーラーでもらったEP71のワンメイクレースの案内チラシで、グループAカップレース仕様車作成費用の目安が部品代217万円、工賃93万円とあります。

しかし存在が地味過ぎたのか、それとも単にタイミングが悪かったのか分かりませんが模型会社の企画の俎上に上ることはなかったようです。

数年前にDISMからターボSが、アシェットの国産名車コレクションから同じくターボSが1/43ミニカーでリリースされましたが、NAのモデル化は初だと記憶しています。

なんにしろ管理人的には、ハセガワさんの英断によるEP71発売のおかげで愛車遍歴の欠けていたピースを埋められて留飲が下がりました。

(手前から3代目愛車のBFレガシィツーリングワゴンGT(ハセガワ1/24)、2代目愛車のEP71、初代愛車のスーパーシビックCX(ニチモ1/24))

思えば去年、ハセガワさんから1/24のターボSが発表されたときは自分の目を疑った管理人。

同時に、それをベースにNA(Si)へ改造することが頭に浮かびましたが、今考えると先走らなくて良かったです(笑)。

前編はこちら。

過去に乗っていた愛車を模型で再現しましょと云う趣旨の記事で、キットはハセガワ1/24のトヨタスターレットSi(EP71)です。

GW中、

前編から1年以上も経ってしまいましたが、約15年ぶりにガチに作るカープラモは予想を上回るしんどさでした。

まず、しょっぱなからボディ塗装に失敗(爆)。

乗っていたEP71のボディカラーを再現しようと、ソフト99のオーダーショップでトヨタのダークグレーM(155)を調合してもらいました。

そして早速ドヤ顔でボディに吹いたところ、溶けた~(号泣)。

プラモのスチロール素材に車用の塗料は刺激が強すぎたようで、泣く泣くハセガワさんにボディとボンネットをパーツ請求しました。

パーツと一緒に送られてきた、模型屋さんによく貼ってある新製品チラシ。

最近のハセガワさんは製品アイテムの選択が神がかっているので目が離せません。

このEP71とかFFジェミニとかカワサキKR250(!)とか、攻め過ぎの変態(失礼!)企画が目白押しです。

その意味で、もしかしたら4代目レガシィ(BL/BP)をモデル化してくれそうな唯一の会社です…。

EP71のキットに関しては購入した模型屋さんのご主人によると「そこそこ出てますよ~」との事で、ご同慶の至りです。

その模型屋さんで、リミテッドコンペに似た8本スポークのRSワタナベタイプホイール(アオシマ製)をついでに購入。

このホイールはAE86などのFR用なのでインセット値が小さく、FFのEP71に仮組みするととんでもなくボディからはみ出してしまいました。

そもそも16インチなんで、EP71(13~14インチ)にはサイズが大き過ぎです。

必死で各部を削って可能な限り内側に引っ込めましたが、それでもオーバーサイズ感は拭えませんでした。

久々にカープラモを作って思ったのは、少ないパーツ構成でエグい精密感を醸し出していることです。

その分パーツが繊細で、接着代も小さくて難儀しましたけれども…。

フロントストラット、リヤトーションビームのサスペンション廻りも手際よく再現されています。

内装も過不足ない出来で、シートファブリックのパターンはデカールでお手軽に再現できます。

これを見ているとEP71を所有していた30数年前の風景が(良いことも悪いことも…)まざまざと脳裏に蘇ります(笑)。

悪戦苦闘しながらも何とか完成に漕ぎつけ、夢にまで見たEP71のミニチュアが今目の前に…。

直線基調だけれども張りのある面で構成されたEP71のフォルムを的確に捉えており、管理人の脳裏に残るイメージと寸分の違いもありません。

(エフトイズの食玩、 スーパーカブC50と)

普通乗用車にも本格的に空気力学の概念が導入され、Cd(効力係数)値などが一般的に語られ始めた80年代前半。

EP71もフロントリップスポイラーや前後の平面絞り、各部のフラッシュサーフェース化などにより空力を強く意識していることは明らかです。

加えて前年発表のワンダーシビック(タミヤ1/24)ほど本格的ではありませんが、ロングルーフデザインを早々に取入れています。

これによりEP71は新世代のハッチバック車と云う印象を受けたし、後席スペースのゆとりUPにも寄与していたはず。

発売年次から鑑みてEP71はシビックの影響を受けていないと思います。

しかし、その後80年代後半に各社から続々登場したロングルーフのハッチバック車は、押し並べてシビックの影響下にあったのではないでしょうか。

車体色はタミヤカラーのガンメタルを塗りましたが、意外とイメージ通り(青味のあるガンメタ)の色味が出ました。

実は一度塗り直しており、最初クレオスのガンメタを塗ったんですが妙にグリーンがかってしまい、小一時間悩んだ末IPAに漬けて全剥離後、再塗装しました。

全周を取り巻く赤ラインはデカールで再現されていたんですが、細すぎてウネウネになってしまったのでカッティングシートを細く切って貼り付け。

ナンバープレートは写真データを紙出力後、切り出して張り付けました。

納車後、即Siエンブレムを除去してフロントグリルをスッキリさせた管理人。

プラモは一体モールドで除去困難だったのでそのままです(納車直後と云うことで…)。

シンプルなフロントグリルや、プレスラインが一切ないプレーンなボンネットは好きだったポイントです。

そっけないぐらいにシンプルなリアの造形ですが、実感たっぷりに再現されています。

会社の展示会でもらった日本ABS(現ボッシュオートモーティブシステム)のステッカーや、サンスイ(一時カーオーディオに手を出していた)の据置型スピーカーが懐かしい…。

ヘッドライト内を黄色く塗り、イエローバルブ装着をイメージして淡い黄色が浮かぶようにしました。

Siグレードはイエローバルブの装備はなかったんですが、自分で買って付けてました。

しかしH4バルブに黄色いカバーを被せたものなので、夜道では非常に暗くなってしまったのを覚えています。

当時とても流行ったイエローバルブですが、今冷静に考えると単なるフランス車風を気取るだけのオシャレアイテムでしたね(笑)。

しかしナゼ今になってEP71(それもNA)がプラモ化されたんですかね。

特に何かのメディアで話題になっている訳でもなく(管理人が知らないだけかもしれませんが…)、今では街で見かけることもほどんどありません。

老兵はただ消え去るのみ…、それが足車たるベーシックカーの宿命ですが…。

(エフトイズの食玩、ラビットS601と)

実車のEP71は1984年の発売から「かっとび」の愛称でそれなりに親しまれ、ワンメイクレースやラリーなどモータースポーツでも活躍しました。

写真は当時(1986年)ディーラーでもらったEP71のワンメイクレースの案内チラシで、グループAカップレース仕様車作成費用の目安が部品代217万円、工賃93万円とあります。

しかし存在が地味過ぎたのか、それとも単にタイミングが悪かったのか分かりませんが模型会社の企画の俎上に上ることはなかったようです。

数年前にDISMからターボSが、アシェットの国産名車コレクションから同じくターボSが1/43ミニカーでリリースされましたが、NAのモデル化は初だと記憶しています。

なんにしろ管理人的には、ハセガワさんの英断によるEP71発売のおかげで愛車遍歴の欠けていたピースを埋められて留飲が下がりました。

(手前から3代目愛車のBFレガシィツーリングワゴンGT(ハセガワ1/24)、2代目愛車のEP71、初代愛車のスーパーシビックCX(ニチモ1/24))

思えば去年、ハセガワさんから1/24のターボSが発表されたときは自分の目を疑った管理人。

同時に、それをベースにNA(Si)へ改造することが頭に浮かびましたが、今考えると先走らなくて良かったです(笑)。

2020年03月20日

昔乗ってました トヨタスターレットSi (ハセガワ1/24) 前編

昔乗っていた車と、そのミニチュアとを絡める企画 “昔乗ってました” シリーズ。

久しぶりの今回は、トヨタ スターレットSi (以下EP71)の前編です。

EP71はスーパーシビックCXからの乗り換えで、人生2台目の愛車になります。

当時KP61スターレットに乗っていた友人に付き合ってトヨタオート店に行った所、軽い気持ちで見積もりをもらっちゃったのが運の尽き…。

80年代の後半に流行したイエローバルブヘッドライトや穴あきヘッドレストは、EP71が発祥だったと思います。

P70系スターレットは1984年10月のデビューですが、購入したのはちょうど初回のマイナーチェンジ直後の1986年1月。

そのマイチェンで合わせガラスやフューエルリッドオープナーが新たに装備されたのはラッキーでした。

あと、韋駄天ターボことターボバージョンが追加設定されたのもこのタイミングです。

アルミホイール(エンケイのリミテッドコンペ13インチ)は前車のスーパーシビックから移植しました。

ゴテゴテしたターボには興味がなく、14インチのアルミホイールも不要なのでSiリミテッドも止めてシンプルなSiにしました。

シンプル過ぎてパワーと付く装備(ステアリング、ウィンドウやリモコンミラー)は一切なしの小気味良さ…。

エンジンは新開発の1.3リッターの4気筒3バルブで、Dジェトロニック燃料噴射の2E-ELUを搭載していました。

最高出力93ps(グロス)で、決してパワフルではないですが車重も730Kg(乾燥)なので特に遅くもなく、バランスは良かったですね。

燃費の最高記録は下道で仙台まで行ってリッター19kmでしたが、今となっては何ということもない数値です。

2022年4月24日追記:

思い出しましたが、レギュラーガソリンだとカリカリとノッキング気味だったのでほとんどの期間ハイオクを入れていました。

当時のトヨタは、現在と同じように「良いモノを造ってやろう」的な気概に溢れている時期だったような気がします。

なのでスタイリングはクリーンでシンプル、走りも軽快だし内装なんかもカッチリしていてオーディオスペースも既にDIN規格だったりと満足度は高かったですね。

やはり当時の軽メーカーが造っていたリッターカーより、造り込み、商品性とも一ランク上だった印象があります。

ステアリングはやはりシビックから移植した当時のド定番、ナルディ・クラシック。

昔の会社の同期が乗っていたプジョー205GTi 1.6と。

その頃、管理人は勝手にプジョー205に似ていると思ってたんですが、それを云うと持ち主の内〇君は嫌がってたっけなぁ…(笑)。

当時、世間から(管理人含む…)和製205的に捉えられることもあったEP71。

今考えると205のデビューはEP71のたった一年前の1983年なので、デザイン的な影響を受けたとかは無いと思います、多分…。

似ていたにしても両車とも当時のデザイントレンドに沿っていたと云うだけで、タマタマなんでしょう。

しかし205GTiは今見てもイケてますね~、さすが当時世界的に大ヒットしただけあります。

現行の308や新型208のスタイリングが未だに205の呪縛から抜け出せないのも分かる気がしますね。

話は変わって、VWゴルフⅠが先駆けとなり、ハッチバック車に瞬く間に広がった「おっ立てリアワイパー」(正式名不明…)。

管理人も流行に乗り遅れまいとおっ立てを画策しました(汗)。

配線図とにらめっこしてリターン回路にON/OFFスイッチをかまし、ワイパー位置が立ったところを見計らってスイッチをOFFにすると云うシンプルな方法を採用…。

そんなヨタ話はさて置き、ハセガワ様がやってくれました!

EP71の、それも管理人が乗ってたNAの中期型(MIDDLE VERSION 1986)をピンポイントでプラモ化してくれるなんて…。

出来も超絶素晴らしい…(号泣)。

後編に続きます。

(後編はプラモが完成してからになりますので、気長にお待ちください… → 2021/5/20追記:完成しました!)

久しぶりの今回は、トヨタ スターレットSi (以下EP71)の前編です。

EP71はスーパーシビックCXからの乗り換えで、人生2台目の愛車になります。

当時KP61スターレットに乗っていた友人に付き合ってトヨタオート店に行った所、軽い気持ちで見積もりをもらっちゃったのが運の尽き…。

80年代の後半に流行したイエローバルブヘッドライトや穴あきヘッドレストは、EP71が発祥だったと思います。

P70系スターレットは1984年10月のデビューですが、購入したのはちょうど初回のマイナーチェンジ直後の1986年1月。

そのマイチェンで合わせガラスやフューエルリッドオープナーが新たに装備されたのはラッキーでした。

あと、韋駄天ターボことターボバージョンが追加設定されたのもこのタイミングです。

アルミホイール(エンケイのリミテッドコンペ13インチ)は前車のスーパーシビックから移植しました。

ゴテゴテしたターボには興味がなく、14インチのアルミホイールも不要なのでSiリミテッドも止めてシンプルなSiにしました。

シンプル過ぎてパワーと付く装備(ステアリング、ウィンドウやリモコンミラー)は一切なしの小気味良さ…。

エンジンは新開発の1.3リッターの4気筒3バルブで、Dジェトロニック燃料噴射の2E-ELUを搭載していました。

最高出力93ps(グロス)で、決してパワフルではないですが車重も730Kg(乾燥)なので特に遅くもなく、バランスは良かったですね。

燃費の最高記録は下道で仙台まで行ってリッター19kmでしたが、今となっては何ということもない数値です。

2022年4月24日追記:

思い出しましたが、レギュラーガソリンだとカリカリとノッキング気味だったのでほとんどの期間ハイオクを入れていました。

当時のトヨタは、現在と同じように「良いモノを造ってやろう」的な気概に溢れている時期だったような気がします。

なのでスタイリングはクリーンでシンプル、走りも軽快だし内装なんかもカッチリしていてオーディオスペースも既にDIN規格だったりと満足度は高かったですね。

やはり当時の軽メーカーが造っていたリッターカーより、造り込み、商品性とも一ランク上だった印象があります。

ステアリングはやはりシビックから移植した当時のド定番、ナルディ・クラシック。

昔の会社の同期が乗っていたプジョー205GTi 1.6と。

その頃、管理人は勝手にプジョー205に似ていると思ってたんですが、それを云うと持ち主の内〇君は嫌がってたっけなぁ…(笑)。

当時、世間から(管理人含む…)和製205的に捉えられることもあったEP71。

今考えると205のデビューはEP71のたった一年前の1983年なので、デザイン的な影響を受けたとかは無いと思います、多分…。

似ていたにしても両車とも当時のデザイントレンドに沿っていたと云うだけで、タマタマなんでしょう。

しかし205GTiは今見てもイケてますね~、さすが当時世界的に大ヒットしただけあります。

現行の308や新型208のスタイリングが未だに205の呪縛から抜け出せないのも分かる気がしますね。

話は変わって、VWゴルフⅠが先駆けとなり、ハッチバック車に瞬く間に広がった「おっ立てリアワイパー」(正式名不明…)。

管理人も流行に乗り遅れまいとおっ立てを画策しました(汗)。

配線図とにらめっこしてリターン回路にON/OFFスイッチをかまし、ワイパー位置が立ったところを見計らってスイッチをOFFにすると云うシンプルな方法を採用…。

そんなヨタ話はさて置き、ハセガワ様がやってくれました!

EP71の、それも管理人が乗ってたNAの中期型(MIDDLE VERSION 1986)をピンポイントでプラモ化してくれるなんて…。

出来も超絶素晴らしい…(号泣)。

後編に続きます。

(

2015年04月11日

ダイムラーAG(ノレブ)1/18 メルセデスベンツCクラス(W205)

ダイムラーAG純正の1/18ミニカー、メルセデスベンツCクラス(W205)です。

W205とは、昨年発売された新型のCクラスで、コンパクトメルセデスとしては5世代目になります。

正月に立ち寄ったハード系のリサイクルショップで安く出ていたので、衝動買いしました。

W205は発表時からカッコいいと思ってましたが、管理人には縁の無い車なので、せめてミニカーでもと…。

しかし、1/18という大スケールで場所を取るので、飽きたらオクに流す予定です(笑)。

Cクラス(ツェー・クラッセ)は、ダイムラーの飯のタネと云える基幹車種なので、昨年登場した新型W205は相当気合の入った力作だったみたいですね。

クルマ媒体の試乗記でも軒並み高評価です。

今後、バリアントとしてワゴン(S205)は発売済みですが、SUVやクーペなどの登場や、次期Eクラスにも多くのコンポーネントが共用されるんでしょうねぇ…。

先代Cクラス(W204)に比べひと回り大きくなりましたが、非常に伸びやかでFRらしいプロポーションを得たと思います。

今までのメルセデスベンツ車の特徴だった、ウエストラインの弓なりがほとんど無くなったのも伸びやかさ増しの一助になっているはずです。

しかし、その寸法をFRらしいプロポーションの実現に多く割いてしまった為か、後席はハッキリ狭いです…。

仕事でW205に触る機会があったんですが、後席に乗りこむとウチの10年前のレガシィセダンより明らかに狭かったです…(笑)。

思わず昔の国産の4ドアハードトップを連想してしまいましたが、W205に限らず最近の欧州コンパクトカーは押し並べて後席の広さをあまり重視していない印象ですね。

このミニカーは企画と販売はダイムラーAGですが、製造はフランスのミニカーメーカーのノレブです。

メーカー純正アクセサリー扱いと云う事もあり相当造り込んであり、フィニッシュも文句の付けようがありません…。

また、大スケールだけあり実車の複雑な面で構成された艶めかしいスタイルが結構な迫力で再現されています。

各部の開閉もスムーズで、閉めてもチリがピッタリ合っているのは流石です。

室内やトランクルームの造り込みも素晴らしく、これなら実車の所有者も満足でしょうね…。

この角度からの眺めは、典型的なロングノーズ/ショートデッキのFRプロポーションで、狭い後席にした甲斐があったと云うものです…(爆)。

このW205、機能的にいろんなモード切り替えや選択がありすぎ、その為か各種の基本操作も分かりずらくインターフェースという点で管理人のトンカチ頭では理解しずらいものがありました…。

(下は管理人のイメージ画像です…)

そして、ナントカ切り替えとか、ナンチャラモードとか一切無い、シンプルかつアナログな愛車を惚れ直した次第です…。

W205とは、昨年発売された新型のCクラスで、コンパクトメルセデスとしては5世代目になります。

正月に立ち寄ったハード系のリサイクルショップで安く出ていたので、衝動買いしました。

W205は発表時からカッコいいと思ってましたが、管理人には縁の無い車なので、せめてミニカーでもと…。

しかし、1/18という大スケールで場所を取るので、飽きたらオクに流す予定です(笑)。

Cクラス(ツェー・クラッセ)は、ダイムラーの飯のタネと云える基幹車種なので、昨年登場した新型W205は相当気合の入った力作だったみたいですね。

クルマ媒体の試乗記でも軒並み高評価です。

今後、バリアントとしてワゴン(S205)は発売済みですが、SUVやクーペなどの登場や、次期Eクラスにも多くのコンポーネントが共用されるんでしょうねぇ…。

先代Cクラス(W204)に比べひと回り大きくなりましたが、非常に伸びやかでFRらしいプロポーションを得たと思います。

今までのメルセデスベンツ車の特徴だった、ウエストラインの弓なりがほとんど無くなったのも伸びやかさ増しの一助になっているはずです。

しかし、その寸法をFRらしいプロポーションの実現に多く割いてしまった為か、後席はハッキリ狭いです…。

仕事でW205に触る機会があったんですが、後席に乗りこむとウチの10年前のレガシィセダンより明らかに狭かったです…(笑)。

思わず昔の国産の4ドアハードトップを連想してしまいましたが、W205に限らず最近の欧州コンパクトカーは押し並べて後席の広さをあまり重視していない印象ですね。

このミニカーは企画と販売はダイムラーAGですが、製造はフランスのミニカーメーカーのノレブです。

メーカー純正アクセサリー扱いと云う事もあり相当造り込んであり、フィニッシュも文句の付けようがありません…。

また、大スケールだけあり実車の複雑な面で構成された艶めかしいスタイルが結構な迫力で再現されています。

各部の開閉もスムーズで、閉めてもチリがピッタリ合っているのは流石です。

室内やトランクルームの造り込みも素晴らしく、これなら実車の所有者も満足でしょうね…。

この角度からの眺めは、典型的なロングノーズ/ショートデッキのFRプロポーションで、狭い後席にした甲斐があったと云うものです…(爆)。

このW205、機能的にいろんなモード切り替えや選択がありすぎ、その為か各種の基本操作も分かりずらくインターフェースという点で管理人のトンカチ頭では理解しずらいものがありました…。

(下は管理人のイメージ画像です…)

そして、ナントカ切り替えとか、ナンチャラモードとか一切無い、シンプルかつアナログな愛車を惚れ直した次第です…。

2015年02月07日

スパルレガシィ初代セダン(BC)ミニカー 後編

スバルレガシィの初代セダン(BC)のミニカー 後編です。

前編はこちら。

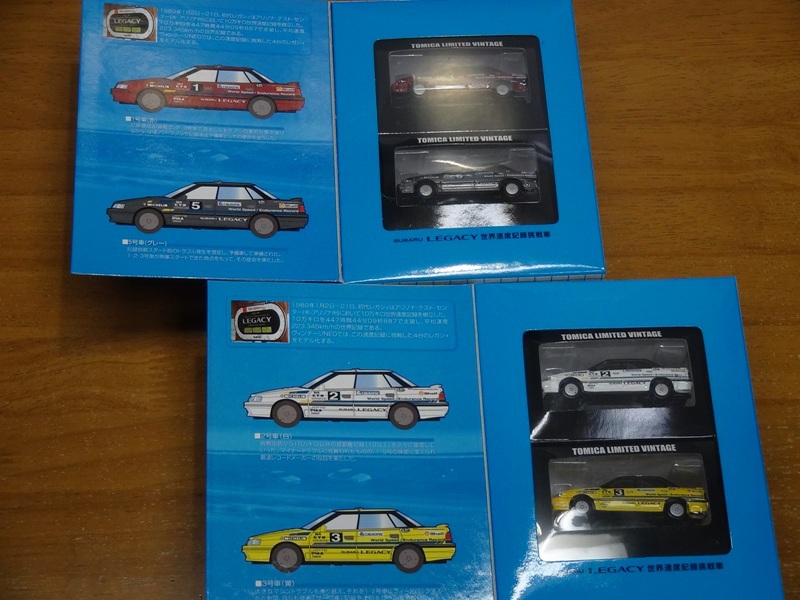

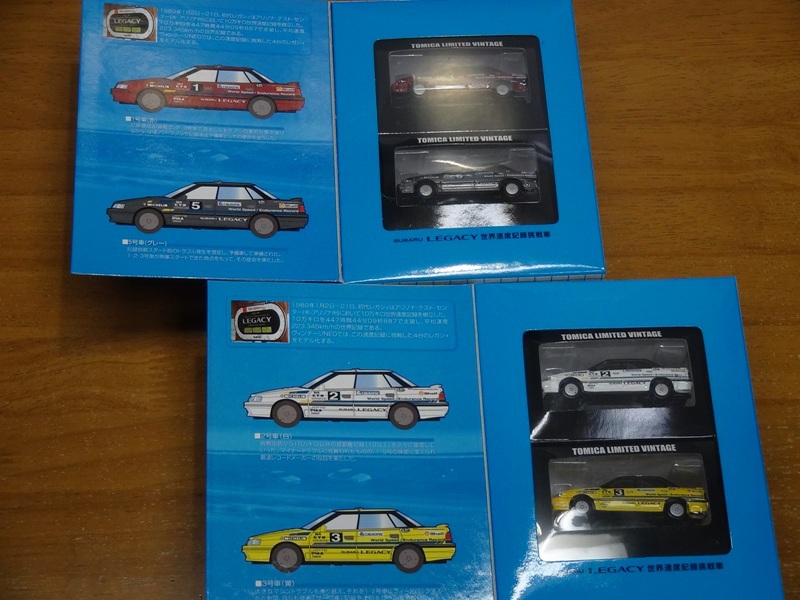

次はトミカリミテッドビンテージネオ1/64のレガシィRSのバリエーションとして発売された、10万キロ連続走行の世界速度記録用のレコードブレーカー達です。

左下はベースとなったノーマルのRS。

そしてスバルは、左から1号車(赤)、2号車(白)、3号車(黄)と予備車の5号車(ガンメタ)の4台体制で記録更新に挑みました。

4号車は縁起を担いで(多分…)欠番です。

結果は見事各種の新記録を達成し、スバルの社運を賭けたレガシィのデビューに華を添えました。

改造は最小限で、レギュレーションによる安全装置と若干の空力的なモデファイにとどめられました。

ルーフの中央にシルバーの線が走っていますが、昔実車を真近で見た時は、シルバーではなく黒い厚さ2ミリほどの帯状のモノが張り付けてあった気がします(昔の事なのでうろ覚えですが…)。

その時は何らかの空力に効くモノかと思いましたが実際はどうなんでしょうね。

アンテナは同梱されており、任意に取り付けできるようにルーフに穴が開いています。

ほぼノントラブルで10キロ走り切った速度記録車のBCレガシィですが、市販車の初期型はトラブルが多かったようですね。

マイナートラブルはもとより、エンジンなどのトラブルも多かったとか…。

日本を代表するカー雑誌であるCG誌で、当時スバル車としては久しぶりに長期テスト車にRSが採用されましたが、あろうことかテスト期間中にエンジンブローしてしまいました(爆)。

(「やっちまった…」感がハンパなかったです…)

テスト担当者は確か現在CG誌の代表をやっておられる方です。ブロー時に乗っていたのは別の方ですが…。

そんなレガシィRSですが、ラリーでもそこそこ活躍しております。

これはミラージュと云うメーカーの1/43のRSラリー仕様です。

聞き慣れないメーカーですが、HPIがプロデュースしているようです。

素晴らしいプロポーション&シャープなディテールなのも納得です。

プラックには1991年のマンクスラリーとあります。

ドライバー/ナビはコリン・マクレーとデレク・リンガーで、イギリスの国内選手権で無敵を誇っていた時期の車です。

前傾姿勢も精悍なターマック仕様です。

ロスマンズカラーですが、大人の事情でロゴは入っていません。

この後、マクレーは1993年のニュージーランドまでBCレガシィで戦い続けました。

そのBCレガシィでの最終戦となるニュージーランドラリーでWRC初勝利をモノにします。

BCレガシィは最後の最後で念願の一勝をモノにし、スバルのモータースポーツ活動をインプレッサに譲って静かに一線を退きます。

デビュー当時のBCレガシィセダンは(人間に例えれば)爽やかなスポーツマンでしたが、BD、BE、BL、BM、BNと代を重ねるたびに恰幅が良くなり、

当たり障りのないおっさんになってしまいました。

25年もたてばビール腹になり、性格が丸くなるのは世の常でしょうか…(汗)。

なんにしろ、ツーリングワゴンの様にリストラされて居なくなってしまうよりはマシですが。

BCレガシィって結構地味な存在だと思うのですが、今回取り上げた以外にもプラモやミニカーが多数存在します。

その点、なにげに愛されていると感じる不思議なクルマですよね。

前編はこちら。

次はトミカリミテッドビンテージネオ1/64のレガシィRSのバリエーションとして発売された、10万キロ連続走行の世界速度記録用のレコードブレーカー達です。

左下はベースとなったノーマルのRS。

そしてスバルは、左から1号車(赤)、2号車(白)、3号車(黄)と予備車の5号車(ガンメタ)の4台体制で記録更新に挑みました。

4号車は縁起を担いで(多分…)欠番です。

結果は見事各種の新記録を達成し、スバルの社運を賭けたレガシィのデビューに華を添えました。

改造は最小限で、レギュレーションによる安全装置と若干の空力的なモデファイにとどめられました。

ルーフの中央にシルバーの線が走っていますが、昔実車を真近で見た時は、シルバーではなく黒い厚さ2ミリほどの帯状のモノが張り付けてあった気がします(昔の事なのでうろ覚えですが…)。

その時は何らかの空力に効くモノかと思いましたが実際はどうなんでしょうね。

アンテナは同梱されており、任意に取り付けできるようにルーフに穴が開いています。

ほぼノントラブルで10キロ走り切った速度記録車のBCレガシィですが、市販車の初期型はトラブルが多かったようですね。

マイナートラブルはもとより、エンジンなどのトラブルも多かったとか…。

日本を代表するカー雑誌であるCG誌で、当時スバル車としては久しぶりに長期テスト車にRSが採用されましたが、あろうことかテスト期間中にエンジンブローしてしまいました(爆)。

(「やっちまった…」感がハンパなかったです…)

テスト担当者は確か現在CG誌の代表をやっておられる方です。ブロー時に乗っていたのは別の方ですが…。

そんなレガシィRSですが、ラリーでもそこそこ活躍しております。

これはミラージュと云うメーカーの1/43のRSラリー仕様です。

聞き慣れないメーカーですが、HPIがプロデュースしているようです。

素晴らしいプロポーション&シャープなディテールなのも納得です。

プラックには1991年のマンクスラリーとあります。

ドライバー/ナビはコリン・マクレーとデレク・リンガーで、イギリスの国内選手権で無敵を誇っていた時期の車です。

前傾姿勢も精悍なターマック仕様です。

ロスマンズカラーですが、大人の事情でロゴは入っていません。

この後、マクレーは1993年のニュージーランドまでBCレガシィで戦い続けました。

そのBCレガシィでの最終戦となるニュージーランドラリーでWRC初勝利をモノにします。

BCレガシィは最後の最後で念願の一勝をモノにし、スバルのモータースポーツ活動をインプレッサに譲って静かに一線を退きます。

デビュー当時のBCレガシィセダンは(人間に例えれば)爽やかなスポーツマンでしたが、BD、BE、BL、BM、BNと代を重ねるたびに恰幅が良くなり、

当たり障りのないおっさんになってしまいました。

25年もたてばビール腹になり、性格が丸くなるのは世の常でしょうか…(汗)。

なんにしろ、ツーリングワゴンの様にリストラされて居なくなってしまうよりはマシですが。

BCレガシィって結構地味な存在だと思うのですが、今回取り上げた以外にもプラモやミニカーが多数存在します。

その点、なにげに愛されていると感じる不思議なクルマですよね。

2015年01月24日

スパルレガシィ初代セダン(BC)ミニカー 前編

スバルレガシィの初代セダン(BC)のミニカー 前編です。

左上から時計回りに、トミカリミテッドビンテージネオ1/64のRS、ダイヤペット1/40のVZ、ミラージュ1/43のRS WRCラリー仕様、

トミカリミテッドビンテージネオ1/64のRS レコードブレーカー仕様Vol.2、同じくVol.1です。

特にコレクションを意識した訳ではなく、何となく気が付いたらBCレガシィのミニカーが貯まっていました(笑)。

去年はレガシィ生誕25周年だったそうで、6代目になる新型レガシィB4(BN)も登場しましたね。

まずは、買った順からダイヤペットのカーインゴットシリーズのVZです。

スケールは1/40と半端ですが、当時のダイヤペットの標準的なスケールです。

VZグレードは、2リッターDOHCのNAエンジンを搭載したNAのトップグレードでした。

当時ATをちょっと乗った事があるんですが、NAエンジンにもかかわらず低速トルクはスカスカで3000rpmぐらいから急激に吹け上がる

ドッカンターボみたいな特性のエンジンでした。

このインゴットシリーズは無垢のアンチモ二ーで出来ており、ズッシリ重いです。

重厚な(ワイルドな…)仕上がりです。

プロポーションはまあまあですが、何故かBCの特徴であるリヤクォーターウインドウ前のウエストラインの段差がありません。

なので、まあウエストラインがスッキリしてること…。

ウエッジシェイプも鋭く、実車よりカッコいいかもしれません(爆)。

ググるとこのカーインゴットシリーズはスバル特注だそうでアルシオーネやらインプレッサなどもあったようです。

私の場合、会社の生協で売れ残っていたのをたまたま発見して買いました…。

お次は、トミーテックのトミカリミテッドビンテージネオ1/64のRSです。

RSグレードは、2リッターDOHCのシングルターボで当時クラス最強(220ps)を誇っていました。

ボンネットのエアスクープは一見インタークーラー冷却用に見えますが、実はインタークーラーは水冷式なので風を当てる必要がありません。

では何のためのエアスクープかと云うと、単にタービンに走行風を導いて当てているだけです…。

リミテッドビンテージシリーズだけあり、小粒ながら良く形を捉えています。

でもシリーズの他車と比べると、ちょっとシャープさに欠けるかな…。

ホイールがちょっと貧弱でイメージと違うし、ゴールド塗装というのが解せません。

でも、別体のドアミラーやリヤスポイラーなどはシャープな出来栄えです。

おっさん臭い(笑)リヤビューも良く再現されています。

このRSは、エキゾーストノートが独特で後ろから走ってくると一発で判りましたね。

吸気音の混じった迫力あるボクサーサウンドで結構好きでした。

雑誌NAVIでは、真空掃除機とか云われてましたが…。

後編に続きます。

左上から時計回りに、トミカリミテッドビンテージネオ1/64のRS、ダイヤペット1/40のVZ、ミラージュ1/43のRS WRCラリー仕様、

トミカリミテッドビンテージネオ1/64のRS レコードブレーカー仕様Vol.2、同じくVol.1です。

特にコレクションを意識した訳ではなく、何となく気が付いたらBCレガシィのミニカーが貯まっていました(笑)。

去年はレガシィ生誕25周年だったそうで、6代目になる新型レガシィB4(BN)も登場しましたね。

まずは、買った順からダイヤペットのカーインゴットシリーズのVZです。

スケールは1/40と半端ですが、当時のダイヤペットの標準的なスケールです。

VZグレードは、2リッターDOHCのNAエンジンを搭載したNAのトップグレードでした。

当時ATをちょっと乗った事があるんですが、NAエンジンにもかかわらず低速トルクはスカスカで3000rpmぐらいから急激に吹け上がる

ドッカンターボみたいな特性のエンジンでした。

このインゴットシリーズは無垢のアンチモ二ーで出来ており、ズッシリ重いです。

重厚な(ワイルドな…)仕上がりです。

プロポーションはまあまあですが、何故かBCの特徴であるリヤクォーターウインドウ前のウエストラインの段差がありません。

なので、まあウエストラインがスッキリしてること…。

ウエッジシェイプも鋭く、実車よりカッコいいかもしれません(爆)。

ググるとこのカーインゴットシリーズはスバル特注だそうでアルシオーネやらインプレッサなどもあったようです。

私の場合、会社の生協で売れ残っていたのをたまたま発見して買いました…。

お次は、トミーテックのトミカリミテッドビンテージネオ1/64のRSです。

RSグレードは、2リッターDOHCのシングルターボで当時クラス最強(220ps)を誇っていました。

ボンネットのエアスクープは一見インタークーラー冷却用に見えますが、実はインタークーラーは水冷式なので風を当てる必要がありません。

では何のためのエアスクープかと云うと、単にタービンに走行風を導いて当てているだけです…。

リミテッドビンテージシリーズだけあり、小粒ながら良く形を捉えています。

でもシリーズの他車と比べると、ちょっとシャープさに欠けるかな…。

ホイールがちょっと貧弱でイメージと違うし、ゴールド塗装というのが解せません。

でも、別体のドアミラーやリヤスポイラーなどはシャープな出来栄えです。

おっさん臭い(笑)リヤビューも良く再現されています。

このRSは、エキゾーストノートが独特で後ろから走ってくると一発で判りましたね。

吸気音の混じった迫力あるボクサーサウンドで結構好きでした。

雑誌NAVIでは、真空掃除機とか云われてましたが…。

後編に続きます。

2014年08月09日

アルシオーネとSVX ミニカー 後編

アルシオーネとアルシオーネSVXのミニカー、後編です。

前編はこちら。

あらたにイタルデザインによる基本デザインを得て、アルシオーネの後継車としてよみがえったアルシオーネSVX。

ルミノ(ノレブ)1/43のミニカーです。

伝統のウエッジシェイプは健在で、クーペにしてはキャビンが大き目で後席も結構広いですが、スタイリッシュにまとめ上げているのは流石ジュージアーロ。

クーペのスタディを多数こなしているだけあります。

実車は時期的にバブルが弾けた少しあとぐらいに発表されましたが、会社の利益を考えると良くぞ発売を決断したものだと思います。

社内の士気は金には換えられないということでしょうか…。

まあ、そういう時期に企画された車なのでなにしろ贅沢に造ってあります。

テールランプは伝統の横一文字で、着いているトランクスポイラーはディーラーオプションの大型タイプです。

個人的にこのスポイラーは勢いのあるウエッジシェイプをまさにスポイルしているとしか思えないのであまり好きではありません。

輸出向けのトランクリッドの上に載せるタイプはカッコ良かったんですが…。

そのトランクリッドは樹脂製で、職人さんがSVX専用!の生産ライン(月産何台よ?)でジックリ建て付け調整をしたそうです(バブリーだなぁ…)。

そう言えば燃料タンクも樹脂でしたねぇ。

SVXはアルシオーネのようなベース車による縛りがなくなったため、クーペらしい伸びやかなフォルムを実現しています。

今見てもグッドルッキングだし、造りにお金がかかっているので根強い人気があるのも判ります。

ボンネット先端にあるエンブレムは七宝焼きらしいです(バブリーだなぁ…)。

この時代の国内向けスバル車は、六連星が廃止されていたのでSVX専用エンブレムになっています。

ルミノのSVXはスケールモデルとして初めてのモデルアップだと思いますが、非の打ちどころのないプロポーションです。

SVXのホイールは左右専用のパターンなので、贅沢にも一台に2種類のホイールが必要です(バブリーだなぁ…)。

ルミノはこれも抜かりなく再現しています。

ブラックのルーフ、ヒドゥンピラーに加えて曲率の高いウインドウを使用してまるでキャノピーのような佇まいのキャビンです。

おかげでサイドウインドは一部しか開かないミドルサッシとなっています(バブリーだなぁ…)。

両モデルとも内装もキッチリ再現されており、高価なミニカーですがその価値はあると思います。

アルシオーネのインパネはボディデザインに相応しくアヴァンギャルドな80年代的未来感が炸裂しています(笑)。

しかもステアリングのチルト調整はメーター連動だし、テレスコピック調整も可能なのは当時としては凄かったと思います。

対してSVXのインパネはエクステリアデザインほどのインパクトはなかったですね。

建て付けも値段を考えるとちょっと悲しいレベルで…。

そもそも当時のスバルのラインナップからしてSVXの存在は唐突感がありました。

3.3リッター6気筒のSVXの下が2リッター4気筒クラスのレガシィですから間が空きすぎです。

最近は親会社をしのぐほどの高収益率を叩き出し、上級車のラインナップも充実しつつあるスバルですので、そろそろ新しいフラッグシップとしての上級スペシャリティーカーを加えてもいい頃ではないでしょうか。

新しいジャンルを開拓するのが得意なスバルなので、そのうちドストライクのクーぺではない新世代スペシャルティの提案があるかもしれませんね。

最近モーターショーでショーカーをいろいろ出しているみたいですし…。

前編はこちら。

あらたにイタルデザインによる基本デザインを得て、アルシオーネの後継車としてよみがえったアルシオーネSVX。

ルミノ(ノレブ)1/43のミニカーです。

伝統のウエッジシェイプは健在で、クーペにしてはキャビンが大き目で後席も結構広いですが、スタイリッシュにまとめ上げているのは流石ジュージアーロ。

クーペのスタディを多数こなしているだけあります。

実車は時期的にバブルが弾けた少しあとぐらいに発表されましたが、会社の利益を考えると良くぞ発売を決断したものだと思います。

社内の士気は金には換えられないということでしょうか…。

まあ、そういう時期に企画された車なのでなにしろ贅沢に造ってあります。

テールランプは伝統の横一文字で、着いているトランクスポイラーはディーラーオプションの大型タイプです。

個人的にこのスポイラーは勢いのあるウエッジシェイプをまさにスポイルしているとしか思えないのであまり好きではありません。

輸出向けのトランクリッドの上に載せるタイプはカッコ良かったんですが…。

そのトランクリッドは樹脂製で、職人さんがSVX専用!の生産ライン(月産何台よ?)でジックリ建て付け調整をしたそうです(バブリーだなぁ…)。

そう言えば燃料タンクも樹脂でしたねぇ。

SVXはアルシオーネのようなベース車による縛りがなくなったため、クーペらしい伸びやかなフォルムを実現しています。

今見てもグッドルッキングだし、造りにお金がかかっているので根強い人気があるのも判ります。

ボンネット先端にあるエンブレムは七宝焼きらしいです(バブリーだなぁ…)。

この時代の国内向けスバル車は、六連星が廃止されていたのでSVX専用エンブレムになっています。

ルミノのSVXはスケールモデルとして初めてのモデルアップだと思いますが、非の打ちどころのないプロポーションです。

SVXのホイールは左右専用のパターンなので、贅沢にも一台に2種類のホイールが必要です(バブリーだなぁ…)。

ルミノはこれも抜かりなく再現しています。

ブラックのルーフ、ヒドゥンピラーに加えて曲率の高いウインドウを使用してまるでキャノピーのような佇まいのキャビンです。

おかげでサイドウインドは一部しか開かないミドルサッシとなっています(バブリーだなぁ…)。

両モデルとも内装もキッチリ再現されており、高価なミニカーですがその価値はあると思います。

アルシオーネのインパネはボディデザインに相応しくアヴァンギャルドな80年代的未来感が炸裂しています(笑)。

しかもステアリングのチルト調整はメーター連動だし、テレスコピック調整も可能なのは当時としては凄かったと思います。

対してSVXのインパネはエクステリアデザインほどのインパクトはなかったですね。

建て付けも値段を考えるとちょっと悲しいレベルで…。

そもそも当時のスバルのラインナップからしてSVXの存在は唐突感がありました。

3.3リッター6気筒のSVXの下が2リッター4気筒クラスのレガシィですから間が空きすぎです。

最近は親会社をしのぐほどの高収益率を叩き出し、上級車のラインナップも充実しつつあるスバルですので、そろそろ新しいフラッグシップとしての上級スペシャリティーカーを加えてもいい頃ではないでしょうか。

新しいジャンルを開拓するのが得意なスバルなので、そのうちドストライクのクーぺではない新世代スペシャルティの提案があるかもしれませんね。

最近モーターショーでショーカーをいろいろ出しているみたいですし…。

2014年07月05日

アルシオーネとSVX ミニカー 前編

その昔、フラッグシップとして2世代にわたりスバルヒエラルキーの頂点に君臨した(笑)スペシャリティーカー、アルシオーネとアルシオーネSVX。前編です。

両車とも富士重工の社長車にもなったという伝説のクーペです。

そのどちらも近年相次いで1/43でミニカー化されました。

左がDISMのアルシオーネVRターボ、右がルミノ(ノレブ)のアルシオーネSVXバージョンLです。

DISMはアオシマのミニカーブランドで、主にちょっと古めの国産車をモデルアップしています。

ルミノ(ノレブ)はフランスのミニカーメーカーだと思うのですが何故SVX?って感じです。

どちらも他の車と見間違えようのない、実車の強烈な個性を良く捉えていると思います。

一点の迷いもないウエッジシェイプが特徴のアルシオーネのサイドビュー、登場時(1984年)は良く三角定規のみでデザインされたとか言われました…(笑)。

さらにオールニューレオーネがベースなので、若干のホイールベースやトレッド幅の不足感は否めません…。

しかしこのボンネットの低さは水平対向エンジン搭載を十分アピール出来たものと思われます。

実車はドアハンドル、ホイールキャップ、各ピラー、ドアミラー形状などデザインにお金をかけて徹底したフラッシュサーフェース化がされており、現在の車と遜色のないCD値0.29(FF車限定…)を実現しています。

DISMのプロポーションは素晴らしく、アルシオーネの決定版といえます。

他にタミヤの1/24プラモデルがありましたが、あれは管理人的にはかなりプロポーションに違和感がありました…。

DISMのアルシオーネは、ボディはレジン、ウインドー類はプラバンのような材質で出来ており、金型を使用せずに少量生産されたようです。

そのためか結構高価です。

各部に細かいエンブレムなどが再現してあり、窓枠やワイパーなどはエッチングで精密感を醸し出しています。

仕上げなど多少荒っぽくて手造り感アリアリですが、それが却って作品に温かみを与えていると感じます。

実車は各ピラーをブラック仕上げすることで、ヒドゥン(隠し)ピラー化し、ルーフが宙に浮いたようなデザインにしています。

それがカッコいいかは別にしてやりたいことは判ります…(笑)。

後編に続きます。

両車とも富士重工の社長車にもなったという伝説のクーペです。

そのどちらも近年相次いで1/43でミニカー化されました。

左がDISMのアルシオーネVRターボ、右がルミノ(ノレブ)のアルシオーネSVXバージョンLです。

DISMはアオシマのミニカーブランドで、主にちょっと古めの国産車をモデルアップしています。

ルミノ(ノレブ)はフランスのミニカーメーカーだと思うのですが何故SVX?って感じです。

どちらも他の車と見間違えようのない、実車の強烈な個性を良く捉えていると思います。

一点の迷いもないウエッジシェイプが特徴のアルシオーネのサイドビュー、登場時(1984年)は良く三角定規のみでデザインされたとか言われました…(笑)。

さらにオールニューレオーネがベースなので、若干のホイールベースやトレッド幅の不足感は否めません…。

しかしこのボンネットの低さは水平対向エンジン搭載を十分アピール出来たものと思われます。

実車はドアハンドル、ホイールキャップ、各ピラー、ドアミラー形状などデザインにお金をかけて徹底したフラッシュサーフェース化がされており、現在の車と遜色のないCD値0.29(FF車限定…)を実現しています。

DISMのプロポーションは素晴らしく、アルシオーネの決定版といえます。

他にタミヤの1/24プラモデルがありましたが、あれは管理人的にはかなりプロポーションに違和感がありました…。

DISMのアルシオーネは、ボディはレジン、ウインドー類はプラバンのような材質で出来ており、金型を使用せずに少量生産されたようです。

そのためか結構高価です。

各部に細かいエンブレムなどが再現してあり、窓枠やワイパーなどはエッチングで精密感を醸し出しています。

仕上げなど多少荒っぽくて手造り感アリアリですが、それが却って作品に温かみを与えていると感じます。

実車は各ピラーをブラック仕上げすることで、ヒドゥン(隠し)ピラー化し、ルーフが宙に浮いたようなデザインにしています。

それがカッコいいかは別にしてやりたいことは判ります…(笑)。

後編に続きます。

2014年05月03日

MADE IN USSR(旧ソ連製ミニカー達) 後編

旧ソ連の1/43ミニカー3種、後編です。

前編はこちら。

最後はラーダ社の誇るクロスカントリー4WD、ニーヴァVAZ2121です。

実車は日本でも80年代に輸入販売されていたこともあり、お馴染みの方も多いのではないでしょうか。

最近までド平行で細々と輸入されていたようでコミコミで250万ぐらいだったようです。

現在もボディが一新されたモデルがシボレーブランドで生産されており、プーチンさんの愛車でもあります。

このニーヴァ、ラーダセダン同様フル開閉モデルです。

でも、それだけではありません。

後席アクセス用のフロントシートのチルトも再現されています。

しかも前輪がステアします。

さらに4つのスプリングでサスペンションが効きます。

実車もフロント独立、リヤ5リンクの4輪コイルスプリングです。

クロカン4駆らしいギミックですが、凝りすぎていてかなり華奢な構造ですね。

すでにホイールが1個取れそうです(笑)。

実車はセンターデフロックと副変速機の付いたフルタイム4WDと結構高度なメカですが、裏面も別パーツでそれなりに再現されています。

パッケージも自慢の足回りが良く見える仕様です。

華奢な足回りを守るためか、パッケージは前後バンパーでミニカーを固定するようになっています。

ここまで凝っていると、さすがに外観のガタガタ感は拭えません(笑)。

内容的に大人向けのミニカーとは言いにくいですが、かと言って子供に持たせたら・・・半日ともたないでしょうね(爆)。

まあそれでも「いっちょ凄いもん造って西側にひと泡ふかしたる・・・」みたいな気迫が伝わってくる逸品ではあります。

共産主義という体制下で作られたミニカー達は(労働意欲の関係か)仕上げや、工作精度は決して良いとは言えません。

しかし目標を高く掲げ、〇〇のスローガンの元、身の丈以上の設計とコストを度外視したような構造に邁進したのでしょうね。

「その意気や良し・・・」です。

前編はこちら。

最後はラーダ社の誇るクロスカントリー4WD、ニーヴァVAZ2121です。

実車は日本でも80年代に輸入販売されていたこともあり、お馴染みの方も多いのではないでしょうか。

最近までド平行で細々と輸入されていたようでコミコミで250万ぐらいだったようです。

現在もボディが一新されたモデルがシボレーブランドで生産されており、プーチンさんの愛車でもあります。

このニーヴァ、ラーダセダン同様フル開閉モデルです。

でも、それだけではありません。

後席アクセス用のフロントシートのチルトも再現されています。

しかも前輪がステアします。

さらに4つのスプリングでサスペンションが効きます。

実車もフロント独立、リヤ5リンクの4輪コイルスプリングです。

クロカン4駆らしいギミックですが、凝りすぎていてかなり華奢な構造ですね。

すでにホイールが1個取れそうです(笑)。

実車はセンターデフロックと副変速機の付いたフルタイム4WDと結構高度なメカですが、裏面も別パーツでそれなりに再現されています。

パッケージも自慢の足回りが良く見える仕様です。

華奢な足回りを守るためか、パッケージは前後バンパーでミニカーを固定するようになっています。

ここまで凝っていると、さすがに外観のガタガタ感は拭えません(笑)。

内容的に大人向けのミニカーとは言いにくいですが、かと言って子供に持たせたら・・・半日ともたないでしょうね(爆)。

まあそれでも「いっちょ凄いもん造って西側にひと泡ふかしたる・・・」みたいな気迫が伝わってくる逸品ではあります。

共産主義という体制下で作られたミニカー達は(労働意欲の関係か)仕上げや、工作精度は決して良いとは言えません。

しかし目標を高く掲げ、〇〇のスローガンの元、身の丈以上の設計とコストを度外視したような構造に邁進したのでしょうね。

「その意気や良し・・・」です。

2014年04月19日

MADE IN USSR(旧ソ連製ミニカー達) 前編

トイガン記事ばかりでちょっと飽きてきたので…。

その昔、ひょん(笑)な事から手に入れた旧ソ連の1/43ミニカー3種、前編です。

上から、ラーダVAZ2107セダン、モスクビッチ427ステーションワゴン、そしてラーダニーヴァVAZ2121です。

パッケージに燦然と輝く旧ソ連の国旗、今見るとなかなかポップです・・・。

またパッケージには英語の表記があったりするので、輸出され外貨稼ぎに一役買ってたのでしょうね。

ミニカーの世界標準スケール1/43を採用していることからもそれが伺えます。

旧ソ連崩壊直後にロシア経由でヨーロッパ貧乏旅行に行った帰りに、トランジットで立ち寄ったシェレメチエヴォ国際空港で足止めを食い強制的に一泊(爆)させられた時に空港のキオスクで購入したものです。

まあ、思いがけずに赤の広場を観光できたので良い思い出ですけど・・・。

購入価格は忘れましたが、箱の値札がルーブルだとすると今の為替で60円ほどですね。実際は手持ちのドルがあっという間に底を着いたので結構高かった記憶があります。

現在も存在するラーダ社。その中型セダンのVAZ2107。

端正なノッチバックセダンです。

どこかで見たかと思えば、フィアット124がベースです。

そして2012年まで生産していたそうな。

・・・まぁ飽きの来ない形ではあります。

そしてこのミニカーの売り、フルオープンのギミックです。

もう、フューエルリッド以外、開く所はすべて開けてやるという勢いで・・・。

ただサイドのウインドウは全て素通しです。

国の威信にかけて・・・という執念の様なものも感じます・・・(嘘)。

裏面も結構凝っていて、トランスミッション、プロップシャフト、リアアクスルが別パーツで表現されています。

プロポーションは多少崩れ気味ですが、力作には違いありません。

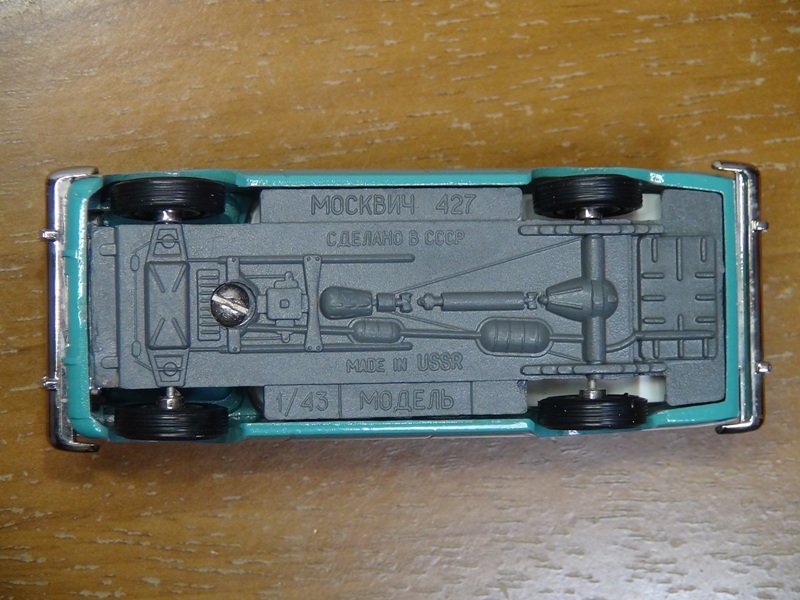

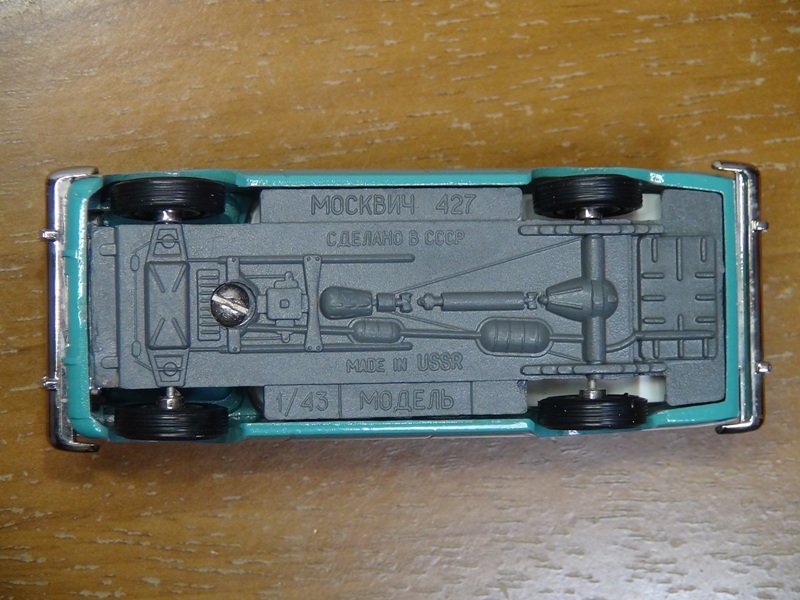

モスクビッチ427です。

ご存知の方も多いと思いますが、モスクワっ子の意味です。

江戸っ子みたいなもんでしょうか・・・。

モスクビッチという会社は2007年に倒産し、現在は存在しないそうです。

この427は典型的な60年代のステーションワゴンという佇まいで、日本車で言えばブルーバード410みたいな感じです。

このミニカーは、割とあっさりした造りで、プロポーションも良好(のはず)です。

実車に馴染みがないので断言できません・・・(汗)。

可動部分は、ボンネットのみ。

ヒンジはワイヤーを使った巧妙な仕組みで、逆アリゲーター式に開きます。

裏面もごくアッサリ。

後編に続きます。

その昔、ひょん(笑)な事から手に入れた旧ソ連の1/43ミニカー3種、前編です。

上から、ラーダVAZ2107セダン、モスクビッチ427ステーションワゴン、そしてラーダニーヴァVAZ2121です。

パッケージに燦然と輝く旧ソ連の国旗、今見るとなかなかポップです・・・。

またパッケージには英語の表記があったりするので、輸出され外貨稼ぎに一役買ってたのでしょうね。

ミニカーの世界標準スケール1/43を採用していることからもそれが伺えます。

旧ソ連崩壊直後にロシア経由でヨーロッパ貧乏旅行に行った帰りに、トランジットで立ち寄ったシェレメチエヴォ国際空港で足止めを食い強制的に一泊(爆)させられた時に空港のキオスクで購入したものです。

まあ、思いがけずに赤の広場を観光できたので良い思い出ですけど・・・。

購入価格は忘れましたが、箱の値札がルーブルだとすると今の為替で60円ほどですね。実際は手持ちのドルがあっという間に底を着いたので結構高かった記憶があります。

現在も存在するラーダ社。その中型セダンのVAZ2107。

端正なノッチバックセダンです。

どこかで見たかと思えば、フィアット124がベースです。

そして2012年まで生産していたそうな。

・・・まぁ飽きの来ない形ではあります。

そしてこのミニカーの売り、フルオープンのギミックです。

もう、フューエルリッド以外、開く所はすべて開けてやるという勢いで・・・。

ただサイドのウインドウは全て素通しです。

国の威信にかけて・・・という執念の様なものも感じます・・・(嘘)。

裏面も結構凝っていて、トランスミッション、プロップシャフト、リアアクスルが別パーツで表現されています。

プロポーションは多少崩れ気味ですが、力作には違いありません。

モスクビッチ427です。

ご存知の方も多いと思いますが、モスクワっ子の意味です。

江戸っ子みたいなもんでしょうか・・・。

モスクビッチという会社は2007年に倒産し、現在は存在しないそうです。

この427は典型的な60年代のステーションワゴンという佇まいで、日本車で言えばブルーバード410みたいな感じです。

このミニカーは、割とあっさりした造りで、プロポーションも良好(のはず)です。

実車に馴染みがないので断言できません・・・(汗)。

可動部分は、ボンネットのみ。

ヒンジはワイヤーを使った巧妙な仕組みで、逆アリゲーター式に開きます。

裏面もごくアッサリ。

後編に続きます。

2014年02月15日

東京マルイ フェラーリ312T(とRUSH/プライドと友情)後編

東京マルイ フェラーリ312T、後編です。

前編はこちら。

少ない部品点数ながら、巧みなパーツ構成で当時としては中々の精密感でした。

フロントとリアウイングはめっき仕上げを再現するのにクロームのテープを貼ったんですが、経年変化で剥がれかけちゃってます…。

プラモデルの醍醐味の一つ、同スケールの比較。…ってなんで初代ホンダトゥデイ(タミヤ1/24)なんですかね?

いえいえ、意外とホイールベースなんか同じぐらいだし、上面から見たモノコックの大きさもまた然りです…。

加えてインダクションポッドを含めてですが、全高も同じぐらい…。

F1のプラモデルと言えばタミヤの1/12ですが、造る根性も、置く場所も無いので買った事がありません。

タミヤからは1/12で312Tと312T4、1/20で312T3が出ています。

312T2も出ていると思ったんですが、久しぶりにカタログを見返すとタミヤからは出てなかったんですねぇ。

この映画がきっかけで色々なF1映画が出来れば良いですね。

80年代ホンダ全盛期のセナとプロストの確執とか、ロータスのコリンチャップマンを主役に据えた映画とか、グランプリの鷹の実写化(爆)などネタには困らなさそうですが…。

前編はこちら。

少ない部品点数ながら、巧みなパーツ構成で当時としては中々の精密感でした。

フロントとリアウイングはめっき仕上げを再現するのにクロームのテープを貼ったんですが、経年変化で剥がれかけちゃってます…。

プラモデルの醍醐味の一つ、同スケールの比較。…ってなんで初代ホンダトゥデイ(タミヤ1/24)なんですかね?

いえいえ、意外とホイールベースなんか同じぐらいだし、上面から見たモノコックの大きさもまた然りです…。

加えてインダクションポッドを含めてですが、全高も同じぐらい…。

F1のプラモデルと言えばタミヤの1/12ですが、造る根性も、置く場所も無いので買った事がありません。

タミヤからは1/12で312Tと312T4、1/20で312T3が出ています。

312T2も出ていると思ったんですが、久しぶりにカタログを見返すとタミヤからは出てなかったんですねぇ。

この映画がきっかけで色々なF1映画が出来れば良いですね。

80年代ホンダ全盛期のセナとプロストの確執とか、ロータスのコリンチャップマンを主役に据えた映画とか、グランプリの鷹の実写化(爆)などネタには困らなさそうですが…。

2014年02月08日

東京マルイ フェラーリ312T(とRUSH/プライドと友情)前編

管理人は年に1~2回くらいしか映画館に行かないのですが、本年早くも行って参りました。

本日(2/7)初日の「RUSH/プライドと友情」です。

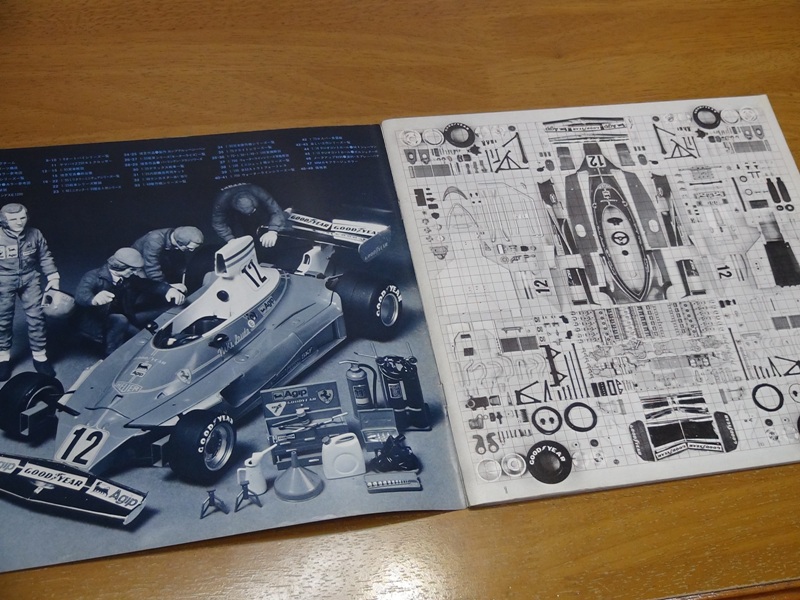

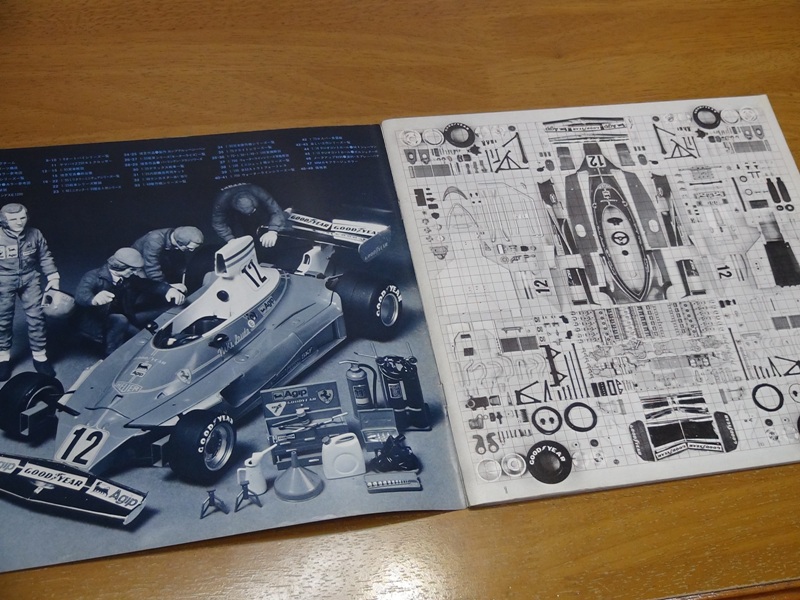

前売りで買ったムビチケカードと前売り特典のカードホルダー、それと東京マルイの1/24プラモデル、フェラーリ312Tです。

しかしこのムビチケなるもの、二度と買わないと心に誓いました…。危なく今日映画が見られなくなる所でした(Fワ~ド!)

最近ますます名調子に磨きが掛っているHOGHUGさんの映画ブログ(毎日楽しみにしております~)

「今日のお題・・・・・・・・・・『ラッシュ/プライドと友情』」を拝見して以来、封切の日を指折り数えて待っていました。

そして遂に封切と同時に職場から5分の映画館へGO!

久しぶりに買った映画パンフレット。プライベートライアン以来です…(爆)。

映画の方は、タミヤのプラモデルでしか見た事の無い70年代中頃のF1の迫力の走行を目の当たりに出来るなんて夢のようでした。

ミリブロなので一応ミリタリーネタもひとつ…。

ローンサバイバーのチラシがありました。今年二本目はコレかな…。

劇中でニキラウダが75年シーズンに搭乗していたカーナンバー12のフェラーリ312Tです。

造ったのは高校生の時(30数年前…)で、久しぶりに引っ張り出してみると、デカールなどは黄ばんでいるものの、保存状態は意外と悪くありませんでした。

70年代中頃の東京マルイは、特にカーモデルについて技術的に油の乗り切っていた時期で、数々の名作を輩出しました。

この312Tはそんなキットのうちの一つです。

マルイの24スケールF1シリーズは、他にマクラーレンM23とティレル007がありました。

現在スケールモデルからはキッパリと足を洗ったマルイなので再版される事もないでしょうが、これらの金型はきっとどこかに保管してあるはずです。

また、何か風向きが変わってお目にかかれる日が来ると良いのですが…。

映画ですが、自分的にはカーレース映画No.1と思う栄光のルマンに匹敵する出来でした。

久々に期待を上回った映画です…。

後編へ続きます。

本日(2/7)初日の「RUSH/プライドと友情」です。

前売りで買ったムビチケカードと前売り特典のカードホルダー、それと東京マルイの1/24プラモデル、フェラーリ312Tです。

しかしこのムビチケなるもの、二度と買わないと心に誓いました…。危なく今日映画が見られなくなる所でした(Fワ~ド!)

最近ますます名調子に磨きが掛っているHOGHUGさんの映画ブログ(毎日楽しみにしております~)

「今日のお題・・・・・・・・・・『ラッシュ/プライドと友情』」を拝見して以来、封切の日を指折り数えて待っていました。

そして遂に封切と同時に職場から5分の映画館へGO!

久しぶりに買った映画パンフレット。プライベートライアン以来です…(爆)。

映画の方は、タミヤのプラモデルでしか見た事の無い70年代中頃のF1の迫力の走行を目の当たりに出来るなんて夢のようでした。

ミリブロなので一応ミリタリーネタもひとつ…。

ローンサバイバーのチラシがありました。今年二本目はコレかな…。

劇中でニキラウダが75年シーズンに搭乗していたカーナンバー12のフェラーリ312Tです。

造ったのは高校生の時(30数年前…)で、久しぶりに引っ張り出してみると、デカールなどは黄ばんでいるものの、保存状態は意外と悪くありませんでした。

70年代中頃の東京マルイは、特にカーモデルについて技術的に油の乗り切っていた時期で、数々の名作を輩出しました。

この312Tはそんなキットのうちの一つです。

マルイの24スケールF1シリーズは、他にマクラーレンM23とティレル007がありました。

現在スケールモデルからはキッパリと足を洗ったマルイなので再版される事もないでしょうが、これらの金型はきっとどこかに保管してあるはずです。

また、何か風向きが変わってお目にかかれる日が来ると良いのですが…。

映画ですが、自分的にはカーレース映画No.1と思う栄光のルマンに匹敵する出来でした。

久々に期待を上回った映画です…。

後編へ続きます。

2013年07月03日

VWゴルフ(ミリねた無し注意!)

VWゴルフは高校生の頃(ゴルフ1です)からの憧れで、いつかはマイカーに…と秘かに思っていました。

そんな時期に買っていた雑誌の数々です(笑)。

ゴルフ3ぐらいまでは本気で欲しかったですね。

まあ、実車はそうそう買えないのでプラモデルでガマンガマンと…(爆)。

両方とも造ってから軽く20年以上は経っています。

左がフジミ1/24のゴルフ2で、右が日東科学1/24のゴルフ1です。

この頃は、「ゴルフのキットは歴代造ったるぞー」と意気込んでいたもんですが、結局造ったのは1と2だけでした…。

プラモデル自体ゴルフ5までは出たみたいですが、6は未確認です。

日東のゴルフ1は2ドアGTIの後期型(ビッグテール)をモデルアップしています。

ゴルフ1、2の特徴としておっ立った状態で止まるリヤワイパーがあります。

訳も無くカッコ良かったし、その後の国産ハッチバックは挙って右に倣えしましたね。

自分のスターレットEP71もおっ立てた痛い思い出が…。

付属のチューニングパーツを使って、当時の典型的なユーロチューンを施しました(爆笑)。

でもこのホイールはFR車用っぽいですねぇ。

…それはともかくキットは端正なゴルフ1のフォルムを良く捉えていると思います。

フジミのゴルフ2には元ネタがありまして、友人が乗っていた個体を再現しています。

三角窓が廃止された88年式の一番安いグレード2ドアのCi(パワステ無し…)を四灯グリルに替えてグリルスポイラーを装着。

リヤウインドのヤ〇セステッカーが泣かせます。

フジミのゴルフ2はカッコいいんですが、ちょっと屋根が低い感じです。

話は変わって、出ましたねぇゴルフ7。

何処から見てもゴルフですが、どうもあまり好きでなかったゴルフ4の面影を感じてしまって写真で見る限り

いまひとつ魅力的に思えなかったのが正直なところです。

そんな訳で、さっそく試乗してきました。

ハイラインに乗りましたが、これは売れるな…の一言です。

だからと言って私の心を揺さぶるモノは無く、やっぱり私的にゴルフは3までということを再認識しました。

そんな時期に買っていた雑誌の数々です(笑)。

ゴルフ3ぐらいまでは本気で欲しかったですね。

まあ、実車はそうそう買えないのでプラモデルでガマンガマンと…(爆)。

両方とも造ってから軽く20年以上は経っています。

左がフジミ1/24のゴルフ2で、右が日東科学1/24のゴルフ1です。

この頃は、「ゴルフのキットは歴代造ったるぞー」と意気込んでいたもんですが、結局造ったのは1と2だけでした…。

プラモデル自体ゴルフ5までは出たみたいですが、6は未確認です。

日東のゴルフ1は2ドアGTIの後期型(ビッグテール)をモデルアップしています。

ゴルフ1、2の特徴としておっ立った状態で止まるリヤワイパーがあります。

訳も無くカッコ良かったし、その後の国産ハッチバックは挙って右に倣えしましたね。

自分のスターレットEP71もおっ立てた痛い思い出が…。

付属のチューニングパーツを使って、当時の典型的なユーロチューンを施しました(爆笑)。

でもこのホイールはFR車用っぽいですねぇ。

…それはともかくキットは端正なゴルフ1のフォルムを良く捉えていると思います。

フジミのゴルフ2には元ネタがありまして、友人が乗っていた個体を再現しています。

三角窓が廃止された88年式の一番安いグレード2ドアのCi(パワステ無し…)を四灯グリルに替えてグリルスポイラーを装着。

リヤウインドのヤ〇セステッカーが泣かせます。

フジミのゴルフ2はカッコいいんですが、ちょっと屋根が低い感じです。

話は変わって、出ましたねぇゴルフ7。

何処から見てもゴルフですが、どうもあまり好きでなかったゴルフ4の面影を感じてしまって写真で見る限り

いまひとつ魅力的に思えなかったのが正直なところです。

そんな訳で、さっそく試乗してきました。

ハイラインに乗りましたが、これは売れるな…の一言です。

だからと言って私の心を揺さぶるモノは無く、やっぱり私的にゴルフは3までということを再認識しました。

2013年02月07日

タミヤ1/24 スバルインプレッサ(…とその時代)

タミヤ1/24のプラモデル、スバルインプレッサです。

左よりノーマルのGDB、4ドアWRカー、2ドアWRカーとなります。

それぞれキットの発売と同時に購入しました。それはもう造る気満々で…。

最近はミニカーの出来が異常に良いのでコツコツとプラモを造るのが馬鹿らしくなってここ10年程カーモデルはあまり造っていません。

“インプレッサの時代”というものが確かにあった気がします。

シックなソニックブルーを身に纏い、絶頂期には圧倒的な強さで数々のタイトルを獲得。

模型やミニカーの世界でも人気者でしたね。

スバラー以外の人や子供達の認知度も高く「スバル車もメジャーになったな~」と思ったもんです。

スバルは2008年にWRCから撤退してしまいましたが大株主のトヨタがWRCに色気を出している現在、スバルが復帰する可能性は低いでしょうね。

私もご多分にもれず熱中してしまった一人です。

そういう時代だったんです…笑。

インプレッサ2ドアWRカーは1997年のワールドラリーカーカテゴリーの開始と共にデビューしました。

ライトポッドも勇ましいこの個体は、1998年モンテカルロのナイトステージ仕様です。

ペッタぺタのローダウン&スリックタイヤが精悍なターマック仕様です。

たまにこの状態で雪上を走ったりするのがモンテカルロの面白いところ…。

…と言うか観客がドライの路面に雪を投げ込むんですが(汗)。

ドライバーはコリンマクレーで結果は3位でした。

残念なことにマクレーは2007年にヘリコプターの墜落事故により39歳で逝去してしまいます。

来日時、新宿スバルビルに名物サポーターのスコットランド衣装を着たバグパイプおじさんを先頭に登場したお茶目なマクレー。

スバルビルではやはりワークスドライバーのポッサムボーンを見た事がありますが、彼も2003年に自動車事故で亡くなっています。

その昭和の香り漂うスバルビルもあと数年で取り壊しですね。

(地下にある新宿の目は残して欲しいなぁ…)

例によってフォルムにタミヤデフォルメが入っていますが、ちょっと強烈すぎな気がします。

あまりにもワイド&ローを強調しすぎて逆に薄っぺらい印象を受けてしまいます。

その後スバルワールドラリーチームはWRカーをGDBインプレッサの登場に合わせ4ドアボディにスイッチします。

デビューは2001年です。

タミヤは2001年のモンテカルロ出場車をモデルアップしています。

こちらのフォルムは過度なデフォルメも無く素晴らしい出来だと思います。

ドライバーはリチャードバーンズですが彼も2005年に34歳の若さで病没しています。

あまりにも短期間にスバルで活躍したドライバー/ナビゲーター(1993年にはPボーンのナビのロジャーフリースがラリー中に亡くなっています)が立て続けに亡くなり

さらにマクレーの訃報を聞いた時は正直鳥肌が立ちました。

この頃のタミヤのラリーカーはデカールの質が悪くてボディに馴染まず貼りにくいし、今回久しぶりに見たら経年変化でパリパリに割れてました(号泣)。

同じタミヤのラリーカーでもセリカ(ST185)の頃のデカールは素晴らしい品質だったんですが。

リヤホイールのネガティブキャンバーもキッチリ出ておりツライチ加減も精悍で、ターマック仕様の魅力が存分に感じられます。

ベース車のGDBインプレッサと。

市販車のGDBは7年のモデルライフの間に毎年のように改良が加えられ、戦闘力の向上が図られました。

タミヤのGDBは意外な程あっさりした造りでフロントホイールもステアしません。

プロポーションもデフォルメが限りなく控え目で実車の持つボテッとした感じをありのままに伝えています(笑)。

WRカーのプラモに比べて価格差もそんなに無く、相対的に割高さを感じましたね。

左よりノーマルのGDB、4ドアWRカー、2ドアWRカーとなります。

それぞれキットの発売と同時に購入しました。それはもう造る気満々で…。

最近はミニカーの出来が異常に良いのでコツコツとプラモを造るのが馬鹿らしくなってここ10年程カーモデルはあまり造っていません。

“インプレッサの時代”というものが確かにあった気がします。

シックなソニックブルーを身に纏い、絶頂期には圧倒的な強さで数々のタイトルを獲得。

模型やミニカーの世界でも人気者でしたね。

スバラー以外の人や子供達の認知度も高く「スバル車もメジャーになったな~」と思ったもんです。

スバルは2008年にWRCから撤退してしまいましたが大株主のトヨタがWRCに色気を出している現在、スバルが復帰する可能性は低いでしょうね。

私もご多分にもれず熱中してしまった一人です。

そういう時代だったんです…笑。

インプレッサ2ドアWRカーは1997年のワールドラリーカーカテゴリーの開始と共にデビューしました。

ライトポッドも勇ましいこの個体は、1998年モンテカルロのナイトステージ仕様です。

ペッタぺタのローダウン&スリックタイヤが精悍なターマック仕様です。

たまにこの状態で雪上を走ったりするのがモンテカルロの面白いところ…。

…と言うか観客がドライの路面に雪を投げ込むんですが(汗)。

ドライバーはコリンマクレーで結果は3位でした。

残念なことにマクレーは2007年にヘリコプターの墜落事故により39歳で逝去してしまいます。

来日時、新宿スバルビルに名物サポーターのスコットランド衣装を着たバグパイプおじさんを先頭に登場したお茶目なマクレー。

スバルビルではやはりワークスドライバーのポッサムボーンを見た事がありますが、彼も2003年に自動車事故で亡くなっています。

その昭和の香り漂うスバルビルもあと数年で取り壊しですね。

(地下にある新宿の目は残して欲しいなぁ…)

例によってフォルムにタミヤデフォルメが入っていますが、ちょっと強烈すぎな気がします。

あまりにもワイド&ローを強調しすぎて逆に薄っぺらい印象を受けてしまいます。

その後スバルワールドラリーチームはWRカーをGDBインプレッサの登場に合わせ4ドアボディにスイッチします。

デビューは2001年です。

タミヤは2001年のモンテカルロ出場車をモデルアップしています。

こちらのフォルムは過度なデフォルメも無く素晴らしい出来だと思います。

ドライバーはリチャードバーンズですが彼も2005年に34歳の若さで病没しています。

あまりにも短期間にスバルで活躍したドライバー/ナビゲーター(1993年にはPボーンのナビのロジャーフリースがラリー中に亡くなっています)が立て続けに亡くなり

さらにマクレーの訃報を聞いた時は正直鳥肌が立ちました。

この頃のタミヤのラリーカーはデカールの質が悪くてボディに馴染まず貼りにくいし、今回久しぶりに見たら経年変化でパリパリに割れてました(号泣)。

同じタミヤのラリーカーでもセリカ(ST185)の頃のデカールは素晴らしい品質だったんですが。

リヤホイールのネガティブキャンバーもキッチリ出ておりツライチ加減も精悍で、ターマック仕様の魅力が存分に感じられます。

ベース車のGDBインプレッサと。

市販車のGDBは7年のモデルライフの間に毎年のように改良が加えられ、戦闘力の向上が図られました。

タミヤのGDBは意外な程あっさりした造りでフロントホイールもステアしません。

プロポーションもデフォルメが限りなく控え目で実車の持つボテッとした感じをありのままに伝えています(笑)。

WRカーのプラモに比べて価格差もそんなに無く、相対的に割高さを感じましたね。

2012年04月21日

フジミ1/24 ランボルギーニ ガヤルド ポリッツィア

フジミ1/24のプラモデル、ランボルギーニ ガヤルドのポリッツィア

イタリア交通警察 高速隊仕様です。

数年前になりますが、ボックスアートのカッコ良さに釣られてつい購入。

いわゆるジャケ買いですね(笑)。

しかも購入後、即製作入り。

それはもう造る気満々でした。

この時、まともにプラモを造るのは久しぶりでした。

ボディ塗装までは特に問題も無く作業は進んだんですが、ウインドシールドやサイドウインドなどのクリアーパーツを付ける段になって悲劇が…。

クリアパーツは窓ごとに分割されていたのですがボディとの合いが悪い上、接着代があまりにも少なくてペタペタしてる内にハミハミになり、〇×△☆に…以下略。

綺麗に塗装済みのボディも接着剤でギタギタになり(涙目)、マジそのままゴミ箱に叩きこむ寸前まで行きました。

いまどき難易度高杉です!(号泣)。

深呼吸三回で気を取り直し、ウェザリングで誤魔化すことにしました(笑)。

めったに使わないコンプレッサーとエアブラシを引っ張り出して、耐久レースをイメージして汚しました。

シチュエーションとしては、ヘリコプターも飛行不可能な豪雨の中、ある少年の手術で必要な血清を届ける為にアウトストラーダを300km激走した後と言うイメージを抱いていただければ幸甚です(笑)。

2020年11月22日追記:

11/22配信のForbes japanニュースによると、緊急に必要となった臓器移植のため臓器を積んだイタリア警察のウラカン(V10 610ps)のパトカーが500㎞の道のりを2時間で走破したそうです。

パドバからローマまで平均時速250㎞と目の玉が飛び出そうな速度で駆け抜けたことになりますが、リアルワールドでは管理人の妄想の遥か上を行く使い方をされているんですねぇ。

ちなみにヘリを使わなかったわけは、出発地点のパドバ付近にヘリポートがなかったからだそう…。

臓器は無事に届けられ、患者さんも無事救われたのは良かったです。

実際この車は、高速道路上で起きたアクシデントに対して俊足を生かして真っ先に現場に駆け付け、怪我人の一次救命を行うことが想定されているようです。

その為に車内にはある程度の特殊医療機器が備え付けられ、オペレーターは救急救命のスペシャリストでもあるとのこと。

イタリア交通警察のサンダーバード1号と言えますね。

イクソ1/43ミニカーとタカラトミーのチョロQです。

イクソ1/43は中々の出来栄えです。

ホイールが奥に引っ込んでいてカッコ悪かったのでスペーサーを噛ませてボディとツライチにしました。

あと、ルーフのアンテナをピアノ線で造り替えています。

チョロQはいつも通りの出来です。カワイイです…(笑)。

実車のガヤルドポリッツィアはガヤルドのマイナーチェンジに合わせてLP560-4(375号車)に代替えされ372号車は退役したそうですが、その後375号車は一般車との衝突で大破しました。

一般道にて急に飛び出した車を避けて、駐車中の車に激突したそうです。

全損ですかねぇ…、でも怪我人が出なかったのは幸いでした。

イタリア交通警察 高速隊仕様です。

数年前になりますが、ボックスアートのカッコ良さに釣られてつい購入。

いわゆるジャケ買いですね(笑)。

しかも購入後、即製作入り。

それはもう造る気満々でした。

この時、まともにプラモを造るのは久しぶりでした。

ボディ塗装までは特に問題も無く作業は進んだんですが、ウインドシールドやサイドウインドなどのクリアーパーツを付ける段になって悲劇が…。

クリアパーツは窓ごとに分割されていたのですがボディとの合いが悪い上、接着代があまりにも少なくてペタペタしてる内にハミハミになり、〇×△☆に…以下略。

綺麗に塗装済みのボディも接着剤でギタギタになり(涙目)、マジそのままゴミ箱に叩きこむ寸前まで行きました。

いまどき難易度高杉です!(号泣)。

深呼吸三回で気を取り直し、ウェザリングで誤魔化すことにしました(笑)。

めったに使わないコンプレッサーとエアブラシを引っ張り出して、耐久レースをイメージして汚しました。

シチュエーションとしては、ヘリコプターも飛行不可能な豪雨の中、ある少年の手術で必要な血清を届ける為にアウトストラーダを300km激走した後と言うイメージを抱いていただければ幸甚です(笑)。

2020年11月22日追記:

11/22配信のForbes japanニュースによると、緊急に必要となった臓器移植のため臓器を積んだイタリア警察のウラカン(V10 610ps)のパトカーが500㎞の道のりを2時間で走破したそうです。

パドバからローマまで平均時速250㎞と目の玉が飛び出そうな速度で駆け抜けたことになりますが、リアルワールドでは管理人の妄想の遥か上を行く使い方をされているんですねぇ。

ちなみにヘリを使わなかったわけは、出発地点のパドバ付近にヘリポートがなかったからだそう…。

臓器は無事に届けられ、患者さんも無事救われたのは良かったです。

実際この車は、高速道路上で起きたアクシデントに対して俊足を生かして真っ先に現場に駆け付け、怪我人の一次救命を行うことが想定されているようです。

その為に車内にはある程度の特殊医療機器が備え付けられ、オペレーターは救急救命のスペシャリストでもあるとのこと。

イタリア交通警察のサンダーバード1号と言えますね。

イクソ1/43ミニカーとタカラトミーのチョロQです。

イクソ1/43は中々の出来栄えです。

ホイールが奥に引っ込んでいてカッコ悪かったのでスペーサーを噛ませてボディとツライチにしました。

あと、ルーフのアンテナをピアノ線で造り替えています。

チョロQはいつも通りの出来です。カワイイです…(笑)。

実車のガヤルドポリッツィアはガヤルドのマイナーチェンジに合わせてLP560-4(375号車)に代替えされ372号車は退役したそうですが、その後375号車は一般車との衝突で大破しました。

一般道にて急に飛び出した車を避けて、駐車中の車に激突したそうです。

全損ですかねぇ…、でも怪我人が出なかったのは幸いでした。

2012年01月16日

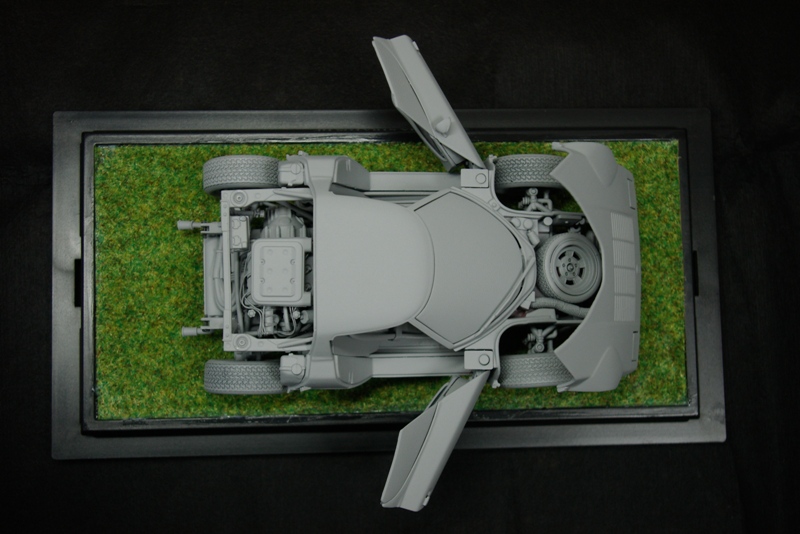

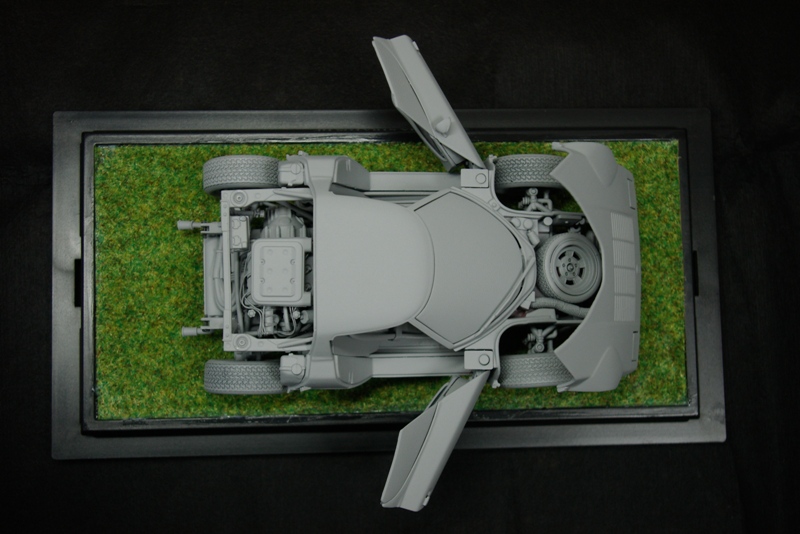

京商 1/18 ランチアストラトスHF ストラダーレ

京商のダイカストミニカー、ランチアストラトスHF ストラダーレ(市販車仕様)です。

プロポーションや細部の造り込みは良好ですが、如何せん塗装や組み付け精度が悪くいまいち愛着が持てないでいました。

意を決して、レストアを始めたものの…。

ばらせる所までばらしたのですが、案の定、途中で面倒くさくなってしまいまして…。

そこで塗装の荒れている面だけチャッチャッとペーパー掛けして

サフェーサーでモノトーンにするという快挙…もとい暴挙に…(笑)。お手軽ですね~。

ところが不思議なことに、グレーのモノトーンにしたら仕上げの悪さも気にならなくなって

「結構良いじゃん…」と悦に入ってみたり。

リヤカウルは外して、ちょっとオブジェっぽく。

生来の手抜き性分が良い方に作用しました(爆)。

プロポーションや細部の造り込みは良好ですが、如何せん塗装や組み付け精度が悪くいまいち愛着が持てないでいました。

意を決して、レストアを始めたものの…。

ばらせる所までばらしたのですが、案の定、途中で面倒くさくなってしまいまして…。

そこで塗装の荒れている面だけチャッチャッとペーパー掛けして

サフェーサーでモノトーンにするという快挙…もとい暴挙に…(笑)。お手軽ですね~。

ところが不思議なことに、グレーのモノトーンにしたら仕上げの悪さも気にならなくなって

「結構良いじゃん…」と悦に入ってみたり。

リヤカウルは外して、ちょっとオブジェっぽく。

生来の手抜き性分が良い方に作用しました(爆)。