2022年10月09日

せかいのパトカー。後編

せかいのパトカー。後編です。

前編はこちら。

オーストリア警察のポルシェ911カレラ。

買ったのは10年以上前ですが、実はこの記事を書くまでずっとドイツ警察のPCだと思い込んでいました。

台座をよーく見るとBundes polizei österreich(オーストリア警察)の表記がありますね。

ドイツ警察でも同車をPCとして使用していますが、グリーンを基調にしたドイツ警察よりこちらの方が格段にスタイリッシュです。

ミニチャンプス製で、パンダ同様スキのない出来栄え…。

タイプ997の前期型(フェイズⅠ)です。

リアクォータウインドの"133"は警察への緊急通報先で、他にも警察、消防署、救急車共通の通報先として"112"があるそうです。

ニッポン警察のスポーツセダンベースのPC2台。

警察車両に特化したユニークな商品展開をするミニカーメーカー、RAI`S(レイズ)。

そのレイズ製の埼玉県警高速隊所属の日産スカイライン370GT TypeS(KV36)です。

VQ37VHRエンジン(330ps!)と7ATの組み合わせで、日常のパトロールもさぞや精が出たことでしょう…。

定評のあるレイズ製だけあり、PCマニアも納得の造り込み。

でもV36セダンは今見てもイイ!

当時これの2.5リッターが本気で欲しかったのを思い出しました…。

この角度からの如何にもFRらしいプロポーションは色気さえ感じますね。

三郷の高速隊に棲んでいたらしいので、ルーフ上のエアロ・ブーメランIIを煌めかせながら常磐道のマスターとして君臨していたのではないでしょうか。

同じくレイズ製、警視庁高速隊(高速Ⅱ型)のスバル・レガシィB4 2.0GT(BL5)です。

国費で賄っているからか、ディーラーOPの大型リヤスポ(約6万円)付きなのが泣かせます。

業務でふわわkm/hぐらいは出すんでしょうから、以外と有用だったかもしれません。

寒冷地仕様(電装系の容量が大きい)であれば付いているはずのリアワイパーが装備されていませんが、オプションコードがPC専用なのかもしれませんね。

リアワイパーレスに加え、大型スポイラーも確実に後方の視認性を妨げますが、そもそも高速取り締まり用のPCは業務上そんなに後ろが見えなくてもイイのかも。

"獲物"は当然前にいる訳ですから…。

ルーフアンテナに加え、トランクリッド上のTLアンテナも再現。

ルームミラーも2段式を抜かりなく再現しています。

警視庁PC特有の太ボールド体のPOLICE文字とドアミラー下のエンブレムがカッコいいです。

サイドウインドの形状などから、ベースとなったミニカーは京商のBL5前期型(アプライドA~C)だと思われます。

左は京商の前期型BL5 2.0GT。

埼玉県警の「高速10」号車は後期型(アプライドD以降)なので、ミニカーの方もドアミラーやバンパー、ランプ類など妥協なく後期型を再現しています。

わざわざ金型を改修したのでしょうけど、流石レイズですね。

で、管理人はBL5には大型リヤスポや後期型の小振りなテールランプは似合わないと思っていたのですが、PCにするとあら不思議、両方とも似合ってますね。

ぼちぼち後編の記事をアップしようかというタイミングで名古屋のボッコフで発見して連れ帰ってしまったアメリカンPC。

グリーンライトなるメーカー製の、1975年のニューヨーク市警(NYPD)仕様のプリマス フューリーで2.5K+税でした。

白黒ツートンのロサンゼルス市警(LAPD)仕様もあったんですが、華やかなNYPDブルーのこちらをチョイス。

パッケージの背景がニューヨークの街並みになっており、いい雰囲気です。

ニューヨーク市(NYC)の公式ライセンス商品を表すホログラムシールがイカしています。

市公認のPCミニカーと云うことですね。

70年代後半~80年代のニューヨークを舞台としたアクションドラマや映画には欠かせないPCです。

ドラマだと刑事コジャックや刑事バレッタ、映画だと最近プライムで見たスライのアニキ主演のナイトホークス(1981年)で活躍していました。

パトライトがバーライト以前のクラシカルな独立したタイプなのが味わい深いです。

文句のないプロポーションとツボを得た細部の再現が素晴らしく、70年代のアメリカンセダン特有の迫力と大味さを良く表現しています。

リアバンバーにビルドインされたテールランプはブタケツローレル(C130系)を彷彿とさせますね。

70年代のアメ車と云えど、フューリーはインターミディエイト(中型)に分類されるのでレガシィのPCと比べても極端にデカくはありません。

それでも6リッターのV8エンジンを収めるボンネットは卓球が出来そうなくらいに広大です。

ミニカーのPCコレクションは沼にハマるととんでもないことになるのは目に見えてますので(笑)、程々にマイペースで行きたいと思います…。

神奈川県警仕様の白カブ(確かアオシマ1/24の食玩)と。

前編はこちら。

オーストリア警察のポルシェ911カレラ。

買ったのは10年以上前ですが、実はこの記事を書くまでずっとドイツ警察のPCだと思い込んでいました。

台座をよーく見るとBundes polizei österreich(オーストリア警察)の表記がありますね。

ドイツ警察でも同車をPCとして使用していますが、グリーンを基調にしたドイツ警察よりこちらの方が格段にスタイリッシュです。

ミニチャンプス製で、パンダ同様スキのない出来栄え…。

タイプ997の前期型(フェイズⅠ)です。

リアクォータウインドの"133"は警察への緊急通報先で、他にも警察、消防署、救急車共通の通報先として"112"があるそうです。

ニッポン警察のスポーツセダンベースのPC2台。

警察車両に特化したユニークな商品展開をするミニカーメーカー、RAI`S(レイズ)。

そのレイズ製の埼玉県警高速隊所属の日産スカイライン370GT TypeS(KV36)です。

VQ37VHRエンジン(330ps!)と7ATの組み合わせで、日常のパトロールもさぞや精が出たことでしょう…。

定評のあるレイズ製だけあり、PCマニアも納得の造り込み。

でもV36セダンは今見てもイイ!

当時これの2.5リッターが本気で欲しかったのを思い出しました…。

この角度からの如何にもFRらしいプロポーションは色気さえ感じますね。

三郷の高速隊に棲んでいたらしいので、ルーフ上のエアロ・ブーメランIIを煌めかせながら常磐道のマスターとして君臨していたのではないでしょうか。

同じくレイズ製、警視庁高速隊(高速Ⅱ型)のスバル・レガシィB4 2.0GT(BL5)です。

国費で賄っているからか、ディーラーOPの大型リヤスポ(約6万円)付きなのが泣かせます。

業務でふわわkm/hぐらいは出すんでしょうから、以外と有用だったかもしれません。

寒冷地仕様(電装系の容量が大きい)であれば付いているはずのリアワイパーが装備されていませんが、オプションコードがPC専用なのかもしれませんね。

リアワイパーレスに加え、大型スポイラーも確実に後方の視認性を妨げますが、そもそも高速取り締まり用のPCは業務上そんなに後ろが見えなくてもイイのかも。

"獲物"は当然前にいる訳ですから…。

ルーフアンテナに加え、トランクリッド上のTLアンテナも再現。

ルームミラーも2段式を抜かりなく再現しています。

警視庁PC特有の太ボールド体のPOLICE文字とドアミラー下のエンブレムがカッコいいです。

サイドウインドの形状などから、ベースとなったミニカーは京商のBL5前期型(アプライドA~C)だと思われます。

左は京商の前期型BL5 2.0GT。

埼玉県警の「高速10」号車は後期型(アプライドD以降)なので、ミニカーの方もドアミラーやバンパー、ランプ類など妥協なく後期型を再現しています。

わざわざ金型を改修したのでしょうけど、流石レイズですね。

で、管理人はBL5には大型リヤスポや後期型の小振りなテールランプは似合わないと思っていたのですが、PCにするとあら不思議、両方とも似合ってますね。

ぼちぼち後編の記事をアップしようかというタイミングで名古屋のボッコフで発見して連れ帰ってしまったアメリカンPC。

グリーンライトなるメーカー製の、1975年のニューヨーク市警(NYPD)仕様のプリマス フューリーで2.5K+税でした。

白黒ツートンのロサンゼルス市警(LAPD)仕様もあったんですが、華やかなNYPDブルーのこちらをチョイス。

パッケージの背景がニューヨークの街並みになっており、いい雰囲気です。

ニューヨーク市(NYC)の公式ライセンス商品を表すホログラムシールがイカしています。

市公認のPCミニカーと云うことですね。

70年代後半~80年代のニューヨークを舞台としたアクションドラマや映画には欠かせないPCです。

ドラマだと刑事コジャックや刑事バレッタ、映画だと最近プライムで見たスライのアニキ主演のナイトホークス(1981年)で活躍していました。

パトライトがバーライト以前のクラシカルな独立したタイプなのが味わい深いです。

文句のないプロポーションとツボを得た細部の再現が素晴らしく、70年代のアメリカンセダン特有の迫力と大味さを良く表現しています。

リアバンバーにビルドインされたテールランプはブタケツローレル(C130系)を彷彿とさせますね。

70年代のアメ車と云えど、フューリーはインターミディエイト(中型)に分類されるのでレガシィのPCと比べても極端にデカくはありません。

それでも6リッターのV8エンジンを収めるボンネットは卓球が出来そうなくらいに広大です。

ミニカーのPCコレクションは沼にハマるととんでもないことになるのは目に見えてますので(笑)、程々にマイペースで行きたいと思います…。

神奈川県警仕様の白カブ(確かアオシマ1/24の食玩)と。

2022年07月09日

せかいのパトカー。前編

せかいのせんしゃ。に続く「せかいの~」シリーズの第二弾、パトカー編の前編です。

特にコレクションしている訳ではないんですが、リサイクルショップで1~3Kとかで売っているとつい買ってしまうパトカー(=ポリスカー、以下PC)の1/43ミニカー。

せかいの~、と大風呂敷を広げている割には、日、伊、オーストリアの三ヶ国だけですが…。

お国柄と云いますか、威厳とは無縁の明るい雰囲気のイタリア国家警察(ポリツィア)のカラーリング。

イタリア交通警察のスーパースター、ランボルギーニ・ガヤルドのPCは、フジミの1/24の記事でも取り上げましたがイクソ製です。

ルーフアンテナはピアノ線に張り替え、奥に引っ込んでいたホイールはフェンダーとツライチ化。

現在はガヤルドの後継車たるウラカンLP610-4のPCが配属され、活躍中とのことです。

実車はメーカーからの寄贈だそうですが、話題性やプロモーション効果を考えてもランボにとってもメリットは大きかったんじゃないでしょうか。

リオ製のフィアット128、交通警察(ポリツィア・ストラダーレ)仕様のPC。

管理人にはあまり馴染みのないメーカーですが、イタリアのミニカーメーカーの老舗だそう。

全体の雰囲気が良く、昔ながらのミニカーらしい素朴な造りが味わい深いです。

ヨーロッパのPCに良くある「パ~ポ~、パ~ポ~」と云うのんびりしたサイレンが聞こえてきそう…。

めっきパーツも多く、プロポーションや仕上げも上々です。

ドアハンドルもめっきの別パーツなのは驚き。

ボッコフで1Kだったので連れて帰りました。

フィアット128自体あまり日本には馴染みがない車ですが、調べるとミニ同様の横置きエンジン/FWDレイアウトのご先祖様的な車です。

ですが、ミニの複雑な2階建て構造を一歩進めてエンジンとトランスミッションをインライン接続させた、今に繋がるFWD車の嚆矢ともなった先進的な車だったようです。

ミニチャンプスの初代フィアット・パンダ初期型(セリエ1)のPC。

流石ミニカー界の王者ミニチャンプス製だけあり、造り、塗装や仕上げ、プロポーションとも全方位死角なし!

リアウインドがブラインドになっており、貨物用途か何かに用いられてたんでしょうかね。

懐中電灯を照らして室中を覗いてみた限りではリヤシートもなくがらんどうでした。

まあパンダでカーチェイスするのは荷が重いでしょうから、日本のミニパトのような存在なんでしょうか。

でも一つ気になるのはルーフ後部にあるドーム状の突起。

スピード取り締まり用のレーダーか何か入ってるんでしょうか。

パカッと割れて、中から何か出てきそうな形ではあります。

後編に続きます。

特にコレクションしている訳ではないんですが、リサイクルショップで1~3Kとかで売っているとつい買ってしまうパトカー(=ポリスカー、以下PC)の1/43ミニカー。

せかいの~、と大風呂敷を広げている割には、日、伊、オーストリアの三ヶ国だけですが…。

お国柄と云いますか、威厳とは無縁の明るい雰囲気のイタリア国家警察(ポリツィア)のカラーリング。

イタリア交通警察のスーパースター、ランボルギーニ・ガヤルドのPCは、フジミの1/24の記事でも取り上げましたがイクソ製です。

ルーフアンテナはピアノ線に張り替え、奥に引っ込んでいたホイールはフェンダーとツライチ化。

現在はガヤルドの後継車たるウラカンLP610-4のPCが配属され、活躍中とのことです。

実車はメーカーからの寄贈だそうですが、話題性やプロモーション効果を考えてもランボにとってもメリットは大きかったんじゃないでしょうか。

リオ製のフィアット128、交通警察(ポリツィア・ストラダーレ)仕様のPC。

管理人にはあまり馴染みのないメーカーですが、イタリアのミニカーメーカーの老舗だそう。

全体の雰囲気が良く、昔ながらのミニカーらしい素朴な造りが味わい深いです。

ヨーロッパのPCに良くある「パ~ポ~、パ~ポ~」と云うのんびりしたサイレンが聞こえてきそう…。

めっきパーツも多く、プロポーションや仕上げも上々です。

ドアハンドルもめっきの別パーツなのは驚き。

ボッコフで1Kだったので連れて帰りました。

フィアット128自体あまり日本には馴染みがない車ですが、調べるとミニ同様の横置きエンジン/FWDレイアウトのご先祖様的な車です。

ですが、ミニの複雑な2階建て構造を一歩進めてエンジンとトランスミッションをインライン接続させた、今に繋がるFWD車の嚆矢ともなった先進的な車だったようです。

ミニチャンプスの初代フィアット・パンダ初期型(セリエ1)のPC。

流石ミニカー界の王者ミニチャンプス製だけあり、造り、塗装や仕上げ、プロポーションとも全方位死角なし!

リアウインドがブラインドになっており、貨物用途か何かに用いられてたんでしょうかね。

懐中電灯を照らして室中を覗いてみた限りではリヤシートもなくがらんどうでした。

まあパンダでカーチェイスするのは荷が重いでしょうから、日本のミニパトのような存在なんでしょうか。

でも一つ気になるのはルーフ後部にあるドーム状の突起。

スピード取り締まり用のレーダーか何か入ってるんでしょうか。

パカッと割れて、中から何か出てきそうな形ではあります。

後編に続きます。

2014年08月09日

アルシオーネとSVX ミニカー 後編

アルシオーネとアルシオーネSVXのミニカー、後編です。

前編はこちら。

あらたにイタルデザインによる基本デザインを得て、アルシオーネの後継車としてよみがえったアルシオーネSVX。

ルミノ(ノレブ)1/43のミニカーです。

伝統のウエッジシェイプは健在で、クーペにしてはキャビンが大き目で後席も結構広いですが、スタイリッシュにまとめ上げているのは流石ジュージアーロ。

クーペのスタディを多数こなしているだけあります。

実車は時期的にバブルが弾けた少しあとぐらいに発表されましたが、会社の利益を考えると良くぞ発売を決断したものだと思います。

社内の士気は金には換えられないということでしょうか…。

まあ、そういう時期に企画された車なのでなにしろ贅沢に造ってあります。

テールランプは伝統の横一文字で、着いているトランクスポイラーはディーラーオプションの大型タイプです。

個人的にこのスポイラーは勢いのあるウエッジシェイプをまさにスポイルしているとしか思えないのであまり好きではありません。

輸出向けのトランクリッドの上に載せるタイプはカッコ良かったんですが…。

そのトランクリッドは樹脂製で、職人さんがSVX専用!の生産ライン(月産何台よ?)でジックリ建て付け調整をしたそうです(バブリーだなぁ…)。

そう言えば燃料タンクも樹脂でしたねぇ。

SVXはアルシオーネのようなベース車による縛りがなくなったため、クーペらしい伸びやかなフォルムを実現しています。

今見てもグッドルッキングだし、造りにお金がかかっているので根強い人気があるのも判ります。

ボンネット先端にあるエンブレムは七宝焼きらしいです(バブリーだなぁ…)。

この時代の国内向けスバル車は、六連星が廃止されていたのでSVX専用エンブレムになっています。

ルミノのSVXはスケールモデルとして初めてのモデルアップだと思いますが、非の打ちどころのないプロポーションです。

SVXのホイールは左右専用のパターンなので、贅沢にも一台に2種類のホイールが必要です(バブリーだなぁ…)。

ルミノはこれも抜かりなく再現しています。

ブラックのルーフ、ヒドゥンピラーに加えて曲率の高いウインドウを使用してまるでキャノピーのような佇まいのキャビンです。

おかげでサイドウインドは一部しか開かないミドルサッシとなっています(バブリーだなぁ…)。

両モデルとも内装もキッチリ再現されており、高価なミニカーですがその価値はあると思います。

アルシオーネのインパネはボディデザインに相応しくアヴァンギャルドな80年代的未来感が炸裂しています(笑)。

しかもステアリングのチルト調整はメーター連動だし、テレスコピック調整も可能なのは当時としては凄かったと思います。

対してSVXのインパネはエクステリアデザインほどのインパクトはなかったですね。

建て付けも値段を考えるとちょっと悲しいレベルで…。

そもそも当時のスバルのラインナップからしてSVXの存在は唐突感がありました。

3.3リッター6気筒のSVXの下が2リッター4気筒クラスのレガシィですから間が空きすぎです。

最近は親会社をしのぐほどの高収益率を叩き出し、上級車のラインナップも充実しつつあるスバルですので、そろそろ新しいフラッグシップとしての上級スペシャリティーカーを加えてもいい頃ではないでしょうか。

新しいジャンルを開拓するのが得意なスバルなので、そのうちドストライクのクーぺではない新世代スペシャルティの提案があるかもしれませんね。

最近モーターショーでショーカーをいろいろ出しているみたいですし…。

前編はこちら。

あらたにイタルデザインによる基本デザインを得て、アルシオーネの後継車としてよみがえったアルシオーネSVX。

ルミノ(ノレブ)1/43のミニカーです。

伝統のウエッジシェイプは健在で、クーペにしてはキャビンが大き目で後席も結構広いですが、スタイリッシュにまとめ上げているのは流石ジュージアーロ。

クーペのスタディを多数こなしているだけあります。

実車は時期的にバブルが弾けた少しあとぐらいに発表されましたが、会社の利益を考えると良くぞ発売を決断したものだと思います。

社内の士気は金には換えられないということでしょうか…。

まあ、そういう時期に企画された車なのでなにしろ贅沢に造ってあります。

テールランプは伝統の横一文字で、着いているトランクスポイラーはディーラーオプションの大型タイプです。

個人的にこのスポイラーは勢いのあるウエッジシェイプをまさにスポイルしているとしか思えないのであまり好きではありません。

輸出向けのトランクリッドの上に載せるタイプはカッコ良かったんですが…。

そのトランクリッドは樹脂製で、職人さんがSVX専用!の生産ライン(月産何台よ?)でジックリ建て付け調整をしたそうです(バブリーだなぁ…)。

そう言えば燃料タンクも樹脂でしたねぇ。

SVXはアルシオーネのようなベース車による縛りがなくなったため、クーペらしい伸びやかなフォルムを実現しています。

今見てもグッドルッキングだし、造りにお金がかかっているので根強い人気があるのも判ります。

ボンネット先端にあるエンブレムは七宝焼きらしいです(バブリーだなぁ…)。

この時代の国内向けスバル車は、六連星が廃止されていたのでSVX専用エンブレムになっています。

ルミノのSVXはスケールモデルとして初めてのモデルアップだと思いますが、非の打ちどころのないプロポーションです。

SVXのホイールは左右専用のパターンなので、贅沢にも一台に2種類のホイールが必要です(バブリーだなぁ…)。

ルミノはこれも抜かりなく再現しています。

ブラックのルーフ、ヒドゥンピラーに加えて曲率の高いウインドウを使用してまるでキャノピーのような佇まいのキャビンです。

おかげでサイドウインドは一部しか開かないミドルサッシとなっています(バブリーだなぁ…)。

両モデルとも内装もキッチリ再現されており、高価なミニカーですがその価値はあると思います。

アルシオーネのインパネはボディデザインに相応しくアヴァンギャルドな80年代的未来感が炸裂しています(笑)。

しかもステアリングのチルト調整はメーター連動だし、テレスコピック調整も可能なのは当時としては凄かったと思います。

対してSVXのインパネはエクステリアデザインほどのインパクトはなかったですね。

建て付けも値段を考えるとちょっと悲しいレベルで…。

そもそも当時のスバルのラインナップからしてSVXの存在は唐突感がありました。

3.3リッター6気筒のSVXの下が2リッター4気筒クラスのレガシィですから間が空きすぎです。

最近は親会社をしのぐほどの高収益率を叩き出し、上級車のラインナップも充実しつつあるスバルですので、そろそろ新しいフラッグシップとしての上級スペシャリティーカーを加えてもいい頃ではないでしょうか。

新しいジャンルを開拓するのが得意なスバルなので、そのうちドストライクのクーぺではない新世代スペシャルティの提案があるかもしれませんね。

最近モーターショーでショーカーをいろいろ出しているみたいですし…。

2014年07月05日

アルシオーネとSVX ミニカー 前編

その昔、フラッグシップとして2世代にわたりスバルヒエラルキーの頂点に君臨した(笑)スペシャリティーカー、アルシオーネとアルシオーネSVX。前編です。

両車とも富士重工の社長車にもなったという伝説のクーペです。

そのどちらも近年相次いで1/43でミニカー化されました。

左がDISMのアルシオーネVRターボ、右がルミノ(ノレブ)のアルシオーネSVXバージョンLです。

DISMはアオシマのミニカーブランドで、主にちょっと古めの国産車をモデルアップしています。

ルミノ(ノレブ)はフランスのミニカーメーカーだと思うのですが何故SVX?って感じです。

どちらも他の車と見間違えようのない、実車の強烈な個性を良く捉えていると思います。

一点の迷いもないウエッジシェイプが特徴のアルシオーネのサイドビュー、登場時(1984年)は良く三角定規のみでデザインされたとか言われました…(笑)。

さらにオールニューレオーネがベースなので、若干のホイールベースやトレッド幅の不足感は否めません…。

しかしこのボンネットの低さは水平対向エンジン搭載を十分アピール出来たものと思われます。

実車はドアハンドル、ホイールキャップ、各ピラー、ドアミラー形状などデザインにお金をかけて徹底したフラッシュサーフェース化がされており、現在の車と遜色のないCD値0.29(FF車限定…)を実現しています。

DISMのプロポーションは素晴らしく、アルシオーネの決定版といえます。

他にタミヤの1/24プラモデルがありましたが、あれは管理人的にはかなりプロポーションに違和感がありました…。

DISMのアルシオーネは、ボディはレジン、ウインドー類はプラバンのような材質で出来ており、金型を使用せずに少量生産されたようです。

そのためか結構高価です。

各部に細かいエンブレムなどが再現してあり、窓枠やワイパーなどはエッチングで精密感を醸し出しています。

仕上げなど多少荒っぽくて手造り感アリアリですが、それが却って作品に温かみを与えていると感じます。

実車は各ピラーをブラック仕上げすることで、ヒドゥン(隠し)ピラー化し、ルーフが宙に浮いたようなデザインにしています。

それがカッコいいかは別にしてやりたいことは判ります…(笑)。

後編に続きます。

両車とも富士重工の社長車にもなったという伝説のクーペです。

そのどちらも近年相次いで1/43でミニカー化されました。

左がDISMのアルシオーネVRターボ、右がルミノ(ノレブ)のアルシオーネSVXバージョンLです。

DISMはアオシマのミニカーブランドで、主にちょっと古めの国産車をモデルアップしています。

ルミノ(ノレブ)はフランスのミニカーメーカーだと思うのですが何故SVX?って感じです。

どちらも他の車と見間違えようのない、実車の強烈な個性を良く捉えていると思います。

一点の迷いもないウエッジシェイプが特徴のアルシオーネのサイドビュー、登場時(1984年)は良く三角定規のみでデザインされたとか言われました…(笑)。

さらにオールニューレオーネがベースなので、若干のホイールベースやトレッド幅の不足感は否めません…。

しかしこのボンネットの低さは水平対向エンジン搭載を十分アピール出来たものと思われます。

実車はドアハンドル、ホイールキャップ、各ピラー、ドアミラー形状などデザインにお金をかけて徹底したフラッシュサーフェース化がされており、現在の車と遜色のないCD値0.29(FF車限定…)を実現しています。

DISMのプロポーションは素晴らしく、アルシオーネの決定版といえます。

他にタミヤの1/24プラモデルがありましたが、あれは管理人的にはかなりプロポーションに違和感がありました…。

DISMのアルシオーネは、ボディはレジン、ウインドー類はプラバンのような材質で出来ており、金型を使用せずに少量生産されたようです。

そのためか結構高価です。

各部に細かいエンブレムなどが再現してあり、窓枠やワイパーなどはエッチングで精密感を醸し出しています。

仕上げなど多少荒っぽくて手造り感アリアリですが、それが却って作品に温かみを与えていると感じます。

実車は各ピラーをブラック仕上げすることで、ヒドゥン(隠し)ピラー化し、ルーフが宙に浮いたようなデザインにしています。

それがカッコいいかは別にしてやりたいことは判ります…(笑)。

後編に続きます。

2014年05月03日

MADE IN USSR(旧ソ連製ミニカー達) 後編

旧ソ連の1/43ミニカー3種、後編です。

前編はこちら。

最後はラーダ社の誇るクロスカントリー4WD、ニーヴァVAZ2121です。

実車は日本でも80年代に輸入販売されていたこともあり、お馴染みの方も多いのではないでしょうか。

最近までド平行で細々と輸入されていたようでコミコミで250万ぐらいだったようです。

現在もボディが一新されたモデルがシボレーブランドで生産されており、プーチンさんの愛車でもあります。

このニーヴァ、ラーダセダン同様フル開閉モデルです。

でも、それだけではありません。

後席アクセス用のフロントシートのチルトも再現されています。

しかも前輪がステアします。

さらに4つのスプリングでサスペンションが効きます。

実車もフロント独立、リヤ5リンクの4輪コイルスプリングです。

クロカン4駆らしいギミックですが、凝りすぎていてかなり華奢な構造ですね。

すでにホイールが1個取れそうです(笑)。

実車はセンターデフロックと副変速機の付いたフルタイム4WDと結構高度なメカですが、裏面も別パーツでそれなりに再現されています。

パッケージも自慢の足回りが良く見える仕様です。

華奢な足回りを守るためか、パッケージは前後バンパーでミニカーを固定するようになっています。

ここまで凝っていると、さすがに外観のガタガタ感は拭えません(笑)。

内容的に大人向けのミニカーとは言いにくいですが、かと言って子供に持たせたら・・・半日ともたないでしょうね(爆)。

まあそれでも「いっちょ凄いもん造って西側にひと泡ふかしたる・・・」みたいな気迫が伝わってくる逸品ではあります。

共産主義という体制下で作られたミニカー達は(労働意欲の関係か)仕上げや、工作精度は決して良いとは言えません。

しかし目標を高く掲げ、〇〇のスローガンの元、身の丈以上の設計とコストを度外視したような構造に邁進したのでしょうね。

「その意気や良し・・・」です。

前編はこちら。

最後はラーダ社の誇るクロスカントリー4WD、ニーヴァVAZ2121です。

実車は日本でも80年代に輸入販売されていたこともあり、お馴染みの方も多いのではないでしょうか。

最近までド平行で細々と輸入されていたようでコミコミで250万ぐらいだったようです。

現在もボディが一新されたモデルがシボレーブランドで生産されており、プーチンさんの愛車でもあります。

このニーヴァ、ラーダセダン同様フル開閉モデルです。

でも、それだけではありません。

後席アクセス用のフロントシートのチルトも再現されています。

しかも前輪がステアします。

さらに4つのスプリングでサスペンションが効きます。

実車もフロント独立、リヤ5リンクの4輪コイルスプリングです。

クロカン4駆らしいギミックですが、凝りすぎていてかなり華奢な構造ですね。

すでにホイールが1個取れそうです(笑)。

実車はセンターデフロックと副変速機の付いたフルタイム4WDと結構高度なメカですが、裏面も別パーツでそれなりに再現されています。

パッケージも自慢の足回りが良く見える仕様です。

華奢な足回りを守るためか、パッケージは前後バンパーでミニカーを固定するようになっています。

ここまで凝っていると、さすがに外観のガタガタ感は拭えません(笑)。

内容的に大人向けのミニカーとは言いにくいですが、かと言って子供に持たせたら・・・半日ともたないでしょうね(爆)。

まあそれでも「いっちょ凄いもん造って西側にひと泡ふかしたる・・・」みたいな気迫が伝わってくる逸品ではあります。

共産主義という体制下で作られたミニカー達は(労働意欲の関係か)仕上げや、工作精度は決して良いとは言えません。

しかし目標を高く掲げ、〇〇のスローガンの元、身の丈以上の設計とコストを度外視したような構造に邁進したのでしょうね。

「その意気や良し・・・」です。

2014年04月19日

MADE IN USSR(旧ソ連製ミニカー達) 前編

トイガン記事ばかりでちょっと飽きてきたので…。

その昔、ひょん(笑)な事から手に入れた旧ソ連の1/43ミニカー3種、前編です。

上から、ラーダVAZ2107セダン、モスクビッチ427ステーションワゴン、そしてラーダニーヴァVAZ2121です。

パッケージに燦然と輝く旧ソ連の国旗、今見るとなかなかポップです・・・。

またパッケージには英語の表記があったりするので、輸出され外貨稼ぎに一役買ってたのでしょうね。

ミニカーの世界標準スケール1/43を採用していることからもそれが伺えます。

旧ソ連崩壊直後にロシア経由でヨーロッパ貧乏旅行に行った帰りに、トランジットで立ち寄ったシェレメチエヴォ国際空港で足止めを食い強制的に一泊(爆)させられた時に空港のキオスクで購入したものです。

まあ、思いがけずに赤の広場を観光できたので良い思い出ですけど・・・。

購入価格は忘れましたが、箱の値札がルーブルだとすると今の為替で60円ほどですね。実際は手持ちのドルがあっという間に底を着いたので結構高かった記憶があります。

現在も存在するラーダ社。その中型セダンのVAZ2107。

端正なノッチバックセダンです。

どこかで見たかと思えば、フィアット124がベースです。

そして2012年まで生産していたそうな。

・・・まぁ飽きの来ない形ではあります。

そしてこのミニカーの売り、フルオープンのギミックです。

もう、フューエルリッド以外、開く所はすべて開けてやるという勢いで・・・。

ただサイドのウインドウは全て素通しです。

国の威信にかけて・・・という執念の様なものも感じます・・・(嘘)。

裏面も結構凝っていて、トランスミッション、プロップシャフト、リアアクスルが別パーツで表現されています。

プロポーションは多少崩れ気味ですが、力作には違いありません。

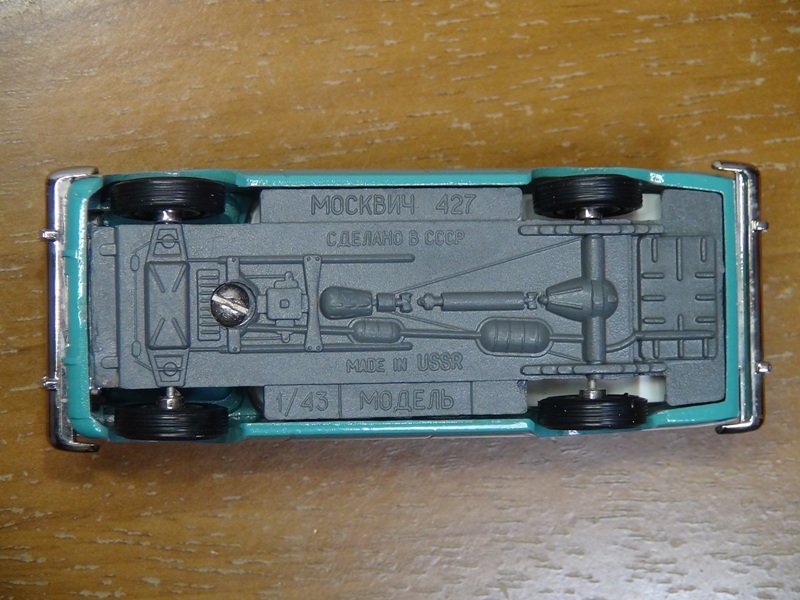

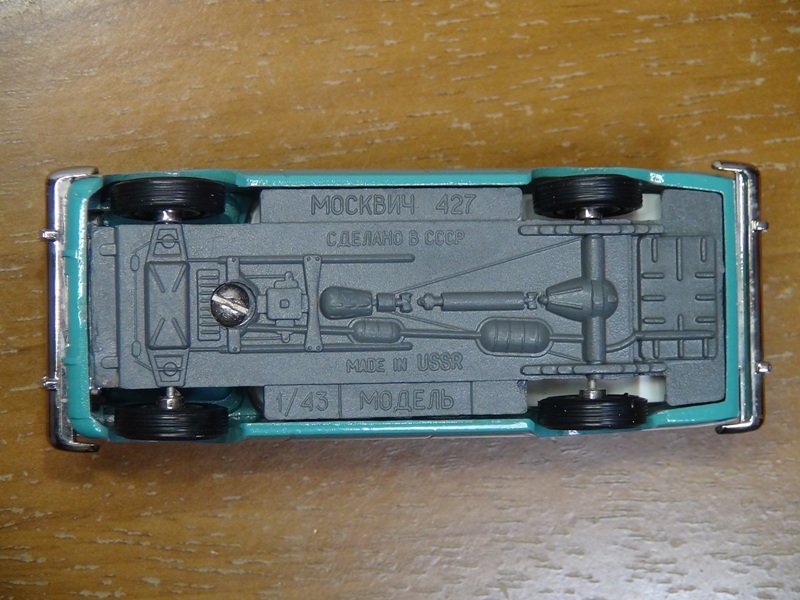

モスクビッチ427です。

ご存知の方も多いと思いますが、モスクワっ子の意味です。

江戸っ子みたいなもんでしょうか・・・。

モスクビッチという会社は2007年に倒産し、現在は存在しないそうです。

この427は典型的な60年代のステーションワゴンという佇まいで、日本車で言えばブルーバード410みたいな感じです。

このミニカーは、割とあっさりした造りで、プロポーションも良好(のはず)です。

実車に馴染みがないので断言できません・・・(汗)。

可動部分は、ボンネットのみ。

ヒンジはワイヤーを使った巧妙な仕組みで、逆アリゲーター式に開きます。

裏面もごくアッサリ。

後編に続きます。

その昔、ひょん(笑)な事から手に入れた旧ソ連の1/43ミニカー3種、前編です。

上から、ラーダVAZ2107セダン、モスクビッチ427ステーションワゴン、そしてラーダニーヴァVAZ2121です。

パッケージに燦然と輝く旧ソ連の国旗、今見るとなかなかポップです・・・。

またパッケージには英語の表記があったりするので、輸出され外貨稼ぎに一役買ってたのでしょうね。

ミニカーの世界標準スケール1/43を採用していることからもそれが伺えます。

旧ソ連崩壊直後にロシア経由でヨーロッパ貧乏旅行に行った帰りに、トランジットで立ち寄ったシェレメチエヴォ国際空港で足止めを食い強制的に一泊(爆)させられた時に空港のキオスクで購入したものです。

まあ、思いがけずに赤の広場を観光できたので良い思い出ですけど・・・。

購入価格は忘れましたが、箱の値札がルーブルだとすると今の為替で60円ほどですね。実際は手持ちのドルがあっという間に底を着いたので結構高かった記憶があります。

現在も存在するラーダ社。その中型セダンのVAZ2107。

端正なノッチバックセダンです。

どこかで見たかと思えば、フィアット124がベースです。

そして2012年まで生産していたそうな。

・・・まぁ飽きの来ない形ではあります。

そしてこのミニカーの売り、フルオープンのギミックです。

もう、フューエルリッド以外、開く所はすべて開けてやるという勢いで・・・。

ただサイドのウインドウは全て素通しです。

国の威信にかけて・・・という執念の様なものも感じます・・・(嘘)。

裏面も結構凝っていて、トランスミッション、プロップシャフト、リアアクスルが別パーツで表現されています。

プロポーションは多少崩れ気味ですが、力作には違いありません。

モスクビッチ427です。

ご存知の方も多いと思いますが、モスクワっ子の意味です。

江戸っ子みたいなもんでしょうか・・・。

モスクビッチという会社は2007年に倒産し、現在は存在しないそうです。

この427は典型的な60年代のステーションワゴンという佇まいで、日本車で言えばブルーバード410みたいな感じです。

このミニカーは、割とあっさりした造りで、プロポーションも良好(のはず)です。

実車に馴染みがないので断言できません・・・(汗)。

可動部分は、ボンネットのみ。

ヒンジはワイヤーを使った巧妙な仕組みで、逆アリゲーター式に開きます。

裏面もごくアッサリ。

後編に続きます。