2012年10月24日

ドラゴンアーマー 1/72 パンターG/F

ドラゴンアーマーの完成品、パンターG型とF型です。

パンターシリーズの後期型と言えるG型(右)と最後期型のF型ですが、F型は結局実戦投入には間に合わなかったようです。

パンターの形式の登場順はD→A→G→Fでなぜかアルファベット順ではありません。

防諜上とか言われてますがパンターだけと言うのも変ですよねぇ。

第一ドイツ人らしくありません(笑)。

両車とも追加でウェザリングを施し、地面を作成しています。

G型はデフォルトではシュルツェンが装備されていました。

ぴっちり装着されたシュルツェン付きのパンター程カッコ悪い物はないという偏った考えの持ち主なので

ペンチでむしり取って(爆)ダメージ加工をして2枚戻しました(笑)。

ちょっとドキドキしながらもぎ取りましたが案外うまくいったようです。

キューポラ上のMG34とマウントは標準で付いてる物で、良いアクセントです。

G型でもショットトラップ対策のない初期型の防盾を装備したタイプをモデル化しています。

個人的にはアゴ付き防盾の後期型が好みなのですが。

良好なプロポーションを誇るドラゴンアーマーシリーズですがどうもこのパンターGだけは少し砲塔が高めに感じられ、実車の精悍さが少々スポイルされている気がします。

アゴ付き防盾じゃないからかな~。

F型は精度の高いステレオ式レンジファインダーや防御力を高めた小型砲塔、転輪などを他戦車と共用化するなどのコストダウンを図ったタイプです。

F型は何かスッキリしすぎたプロポーションが物足りなくて実戦投入されたという設定(砲身にキルマークも付いていることですし…)で樹木のカモフラージュを施しました。

左側の測遠器が樹木で隠れてしまっているのは見て見ぬ振りをお願いします(笑)。

終戦時にはほぼ完成していたらしいので(非公式に)ベルリン戦に投入されていた可能性があるんじゃないでしょうか。

パンターシリーズの後期型と言えるG型(右)と最後期型のF型ですが、F型は結局実戦投入には間に合わなかったようです。

パンターの形式の登場順はD→A→G→Fでなぜかアルファベット順ではありません。

防諜上とか言われてますがパンターだけと言うのも変ですよねぇ。

第一ドイツ人らしくありません(笑)。

両車とも追加でウェザリングを施し、地面を作成しています。

G型はデフォルトではシュルツェンが装備されていました。

ぴっちり装着されたシュルツェン付きのパンター程カッコ悪い物はないという偏った考えの持ち主なので

ペンチでむしり取って(爆)ダメージ加工をして2枚戻しました(笑)。

ちょっとドキドキしながらもぎ取りましたが案外うまくいったようです。

キューポラ上のMG34とマウントは標準で付いてる物で、良いアクセントです。

G型でもショットトラップ対策のない初期型の防盾を装備したタイプをモデル化しています。

個人的にはアゴ付き防盾の後期型が好みなのですが。

良好なプロポーションを誇るドラゴンアーマーシリーズですがどうもこのパンターGだけは少し砲塔が高めに感じられ、実車の精悍さが少々スポイルされている気がします。

アゴ付き防盾じゃないからかな~。

F型は精度の高いステレオ式レンジファインダーや防御力を高めた小型砲塔、転輪などを他戦車と共用化するなどのコストダウンを図ったタイプです。

F型は何かスッキリしすぎたプロポーションが物足りなくて実戦投入されたという設定(砲身にキルマークも付いていることですし…)で樹木のカモフラージュを施しました。

左側の測遠器が樹木で隠れてしまっているのは見て見ぬ振りをお願いします(笑)。

終戦時にはほぼ完成していたらしいので(非公式に)ベルリン戦に投入されていた可能性があるんじゃないでしょうか。

2012年09月28日

ドラゴンアーマー 1/72 フンメル / ホルニッセ自走砲

ドラゴンアーマー1/72の完成品、フンメル自走砲とホルニッセ対戦車自走砲です。

フンメルはリサイクルショップで箱無し単品で置いてあったのを引き取ってきました。

ダメージが無かったので仕上げ直してウェーブのTケースをあてがってます。

操縦席部分が盛り上がった前期型です。

四号戦車のシャシーを使用して15センチ榴弾砲を搭載するためにエンジンを後方からセンターに移動して後方を戦闘室に改造しています。…ってかなりの大改造ですよねぇ。

真ん中辺のルーバーを排気口と勘違いして煤けた表現にしてしまいましたが、これは吸気用のルーバーなので実際は煤けません(爆)。

オープントップ車両の魅力の一つである戦闘室は、スケールを考えればなかなかの再現度です。

防御力は無いに等しい車両ですが歩兵支援の砲撃が主任務ならまだ許せます。

しかし対戦車戦闘が任務のホルニッセは結構ご無体な兵器ですよねぇ。

フンメルと同じシャシーに対戦車用の8.8センチPak 43を搭載したのがホルニッセです。

簡易的に造られた割には終戦まで生産が続いたそうで、使える兵器だったんですね。

オープントップなので視界は良さそうで、ヤバそうな時はササッと退避出来そうなのが救いでしょうか。

砲身長は71口径と超ロングで8等身のフォルムがWWⅡドイツ軍車両の中でも1、2を争う程好みです。

但しこれで戦争しろと言われたら断ります(笑)。

ホルニッセは1944年の2月に総統殿の気紛れによりナースホルンと改名されます。(切羽詰まっている時期なのに余裕がありますねぇ)

オープントップの利点でしょうか巨大な砲を搭載している割には仰角や左右の射角が大き目です。

ただしこのモデル程実車の砲が仰角を取れるかは分かりません(汗)。

8.8センチPak 43を搭載した自走砲の仲間たち。

左からエレファント駆逐戦車、ホルニッセ対戦車自走砲、ヤークトパンター駆逐戦車(全てドラゴンアーマー1/72)。

88㎜の自走砲だけで3種類も…ドイツ軍って兵器の種類がありすぎですね。

なまじ技術力がある為に造らずにいられないんでしょうが…器用貧乏?とは違うか(笑)。

フンメルはリサイクルショップで箱無し単品で置いてあったのを引き取ってきました。

ダメージが無かったので仕上げ直してウェーブのTケースをあてがってます。

操縦席部分が盛り上がった前期型です。

四号戦車のシャシーを使用して15センチ榴弾砲を搭載するためにエンジンを後方からセンターに移動して後方を戦闘室に改造しています。…ってかなりの大改造ですよねぇ。

真ん中辺のルーバーを排気口と勘違いして煤けた表現にしてしまいましたが、これは吸気用のルーバーなので実際は煤けません(爆)。

オープントップ車両の魅力の一つである戦闘室は、スケールを考えればなかなかの再現度です。

防御力は無いに等しい車両ですが歩兵支援の砲撃が主任務ならまだ許せます。

しかし対戦車戦闘が任務のホルニッセは結構ご無体な兵器ですよねぇ。

フンメルと同じシャシーに対戦車用の8.8センチPak 43を搭載したのがホルニッセです。

簡易的に造られた割には終戦まで生産が続いたそうで、使える兵器だったんですね。

オープントップなので視界は良さそうで、ヤバそうな時はササッと退避出来そうなのが救いでしょうか。

砲身長は71口径と超ロングで8等身のフォルムがWWⅡドイツ軍車両の中でも1、2を争う程好みです。

但しこれで戦争しろと言われたら断ります(笑)。

ホルニッセは1944年の2月に総統殿の気紛れによりナースホルンと改名されます。(切羽詰まっている時期なのに余裕がありますねぇ)

オープントップの利点でしょうか巨大な砲を搭載している割には仰角や左右の射角が大き目です。

ただしこのモデル程実車の砲が仰角を取れるかは分かりません(汗)。

8.8センチPak 43を搭載した自走砲の仲間たち。

左からエレファント駆逐戦車、ホルニッセ対戦車自走砲、ヤークトパンター駆逐戦車(全てドラゴンアーマー1/72)。

88㎜の自走砲だけで3種類も…ドイツ軍って兵器の種類がありすぎですね。

なまじ技術力がある為に造らずにいられないんでしょうが…器用貧乏?とは違うか(笑)。

2012年09月08日

ドラゴンアーマー1/72 フェアディナント/エレファント駆逐戦車

ドラゴンアーマー1/72の完成品、フェアディナントとエレファントです。

タミヤから待望の1/35エレファントが発売され、モデラーさんにとって今最も旬な戦車の一つじゃないでしょうか。

当企画も祭りに便乗してアクセス数を上げようという姑息な作戦です(爆)。

右がフェアディナント、左のツェメリットコーティングが施されている方がエレファントです。

ハッチや防盾、前方機銃の有無など細かい所が異なります。

両車ともドラゴンアーマーらしく小スケールながら重駆逐戦車らしい重厚感を醸しています。

フェアディナントは前期型と呼べる存在です。

ガソリンエンジンで発電機を廻し、モーターで駆動するというまさに技術者オリエンテッドな戦車で、それを実現してしまうドイツの技術は凄いのですが…。

こんな試作レベルの戦車を実戦で運用する兵士達にとっては悪夢以外の何物でも無く、「策士、策に溺れる」を地で行く様な戦車です。

この様なトリッキーな戦車の生産を許可した総統殿のメカマニアっぷりが知れますね。

ドラゴンアーマーのモデルは装甲部分がダイキャストで出来ており適度な重さと荒々しい鋳造肌の表現が素晴らしいです。

例によって追加でスミ入れやウエザリング等を施工。

1944年2月から総統殿の気紛れでエレファントと改名されました。

戦訓により前方機銃が新設されたのが目新しい所です。

吸着地雷対策のツェメリットコーティングが施されており、重厚感50%増しという感じです。

実際には連合軍は吸着地雷を使用しなかった為、ドイツ軍の取り越し苦労に終わってしまったのですが、後年のモデラーにとってはプラモデルの見栄え向上アイテムの一つとして喜ばれています(笑)。

う~ん、このカッコ良さは尋常ではありません。

でも高い車高は戦場では目立ち過ぎて火砲の集中砲火を浴びる事もたびたびだったとか…。

タミヤから待望の1/35エレファントが発売され、モデラーさんにとって今最も旬な戦車の一つじゃないでしょうか。

当企画も祭りに便乗してアクセス数を上げようという姑息な作戦です(爆)。

右がフェアディナント、左のツェメリットコーティングが施されている方がエレファントです。

ハッチや防盾、前方機銃の有無など細かい所が異なります。

両車ともドラゴンアーマーらしく小スケールながら重駆逐戦車らしい重厚感を醸しています。

フェアディナントは前期型と呼べる存在です。

ガソリンエンジンで発電機を廻し、モーターで駆動するというまさに技術者オリエンテッドな戦車で、それを実現してしまうドイツの技術は凄いのですが…。

こんな試作レベルの戦車を実戦で運用する兵士達にとっては悪夢以外の何物でも無く、「策士、策に溺れる」を地で行く様な戦車です。

この様なトリッキーな戦車の生産を許可した総統殿のメカマニアっぷりが知れますね。

ドラゴンアーマーのモデルは装甲部分がダイキャストで出来ており適度な重さと荒々しい鋳造肌の表現が素晴らしいです。

例によって追加でスミ入れやウエザリング等を施工。

1944年2月から総統殿の気紛れでエレファントと改名されました。

戦訓により前方機銃が新設されたのが目新しい所です。

吸着地雷対策のツェメリットコーティングが施されており、重厚感50%増しという感じです。

実際には連合軍は吸着地雷を使用しなかった為、ドイツ軍の取り越し苦労に終わってしまったのですが、後年のモデラーにとってはプラモデルの見栄え向上アイテムの一つとして喜ばれています(笑)。

う~ん、このカッコ良さは尋常ではありません。

でも高い車高は戦場では目立ち過ぎて火砲の集中砲火を浴びる事もたびたびだったとか…。

2012年08月12日

ドラゴンアーマー 1/72 ヤークトティーガー駆逐戦車

ドラゴンアーマーの完成品、1/72のヤークトティーガーです。

55口径128mmという現在のレオパルド2A6 に(スペック上は)匹敵する主砲を搭載していました。

相手の射程外から圧倒的優位を持って撃破するというコンセプトの戦車です。

ヤークトティーガーには主に走行装置の異なる二種類があり、左は初期型になる8枚転輪のポルシェタイプ、右は後期型の9組18枚転輪のヘンシェルタイプです。

ヘンシェルタイプは主砲をトラベルクランプで固定した状態を再現しています。

ヤークトティーガーは砲が巨大な為、僅かに移動させるだけでもクランプで固定しないと砲にダメージを与える恐れがあったそうです。

装甲も分厚く(前面で250mm)当然重く鈍重です。

しかし多少機動性が悪くても動くトーチカとして遅延後退には威力を発揮したのではないでしょうか。

砲口カバーをティッシュで造りました。

本物は直径が128mmもある筒なのでカバーもしないでほっとくと鳥が巣とか造っちゃいそうです(笑)。

ポルシェタイプの方は樹木によるカモフラージュを施しました。

大戦後半のドイツ軍車両に良く見られるカモフラージュです。効果的だし原価は0ライヒスマルク(タダ)なのでコスパは高いですね(笑)。

1945年アルザス-ロレーヌ、大戦末期のアンブッシュ(待ち伏せ)をイメージしました。

木は鉄道模型用を使用しましたが、アップに耐えられてませんね(汗)…。

超強力な砲や装甲を持ってしても防戦一方のドイツ軍にとって救世主となりえませんでした。

やはり戦車は纏まった数を揃えて、組織的に運用してナンボという事でしょうか。

55口径128mmという現在のレオパルド2A6 に(スペック上は)匹敵する主砲を搭載していました。

相手の射程外から圧倒的優位を持って撃破するというコンセプトの戦車です。

ヤークトティーガーには主に走行装置の異なる二種類があり、左は初期型になる8枚転輪のポルシェタイプ、右は後期型の9組18枚転輪のヘンシェルタイプです。

ヘンシェルタイプは主砲をトラベルクランプで固定した状態を再現しています。

ヤークトティーガーは砲が巨大な為、僅かに移動させるだけでもクランプで固定しないと砲にダメージを与える恐れがあったそうです。

装甲も分厚く(前面で250mm)当然重く鈍重です。

しかし多少機動性が悪くても動くトーチカとして遅延後退には威力を発揮したのではないでしょうか。

砲口カバーをティッシュで造りました。

本物は直径が128mmもある筒なのでカバーもしないでほっとくと鳥が巣とか造っちゃいそうです(笑)。

ポルシェタイプの方は樹木によるカモフラージュを施しました。

大戦後半のドイツ軍車両に良く見られるカモフラージュです。効果的だし原価は0ライヒスマルク(タダ)なのでコスパは高いですね(笑)。

1945年アルザス-ロレーヌ、大戦末期のアンブッシュ(待ち伏せ)をイメージしました。

木は鉄道模型用を使用しましたが、アップに耐えられてませんね(汗)…。

超強力な砲や装甲を持ってしても防戦一方のドイツ軍にとって救世主となりえませんでした。

やはり戦車は纏まった数を揃えて、組織的に運用してナンボという事でしょうか。

2012年07月22日

ドラゴンアーマー 1/72 ティーガーⅠ

ドラゴンアーマーの完成品、ティーガーⅠ前期と後期型です。

ティーガーⅠと言えば戦車界のまさにテッパンです。

(実際鉄板厚いです…)

ドイツ戦車アニマルシリーズの一台な訳ですが、何故か百獣の王「ライオン」って戦車が無いですね。

…それはともかく左の前期型は第503重戦車大隊の123号車冬季迷彩仕様、右の後期型はSS101重戦車大隊のミハイル・ビットマンが乗車したとされる231号車です。

123号車は元の塗装を生かし、ホワイト部分を少しパステルで強調する感じでリタッチしました。足廻りも溶きパステルをタッチアップ。

地面は鉄道模型用のシーナリープラスターを使い雪解けの時期をイメージしました。

123号車はチタデレ作戦にも参加し生き残ったベテラン車両ですが、その後の後退戦闘で撃破されてしまいます。

フォルムはドラゴンアーマーらしく素晴らしい出来です。

後期型のサイドビュー。

アクセントにキューポラのMGマウントをピアノ線から造りましたが、ちょっとオーバースケールになってしまいました。

231号車はヴィレル・ボカージュの戦いでビットマンが英国陸軍第7機甲師団に手荒い教育をしたことで有名です。

完成品にも拘らず繊細なツェメリットコーティングが施されています。

ハッチを開けたり、フェンダーのダメージ等を加えられるとアクセントになるのですが完成品なので難しいですね。

ティーガーⅠと言えば戦車界のまさにテッパンです。

(実際鉄板厚いです…)

ドイツ戦車アニマルシリーズの一台な訳ですが、何故か百獣の王「ライオン」って戦車が無いですね。

…それはともかく左の前期型は第503重戦車大隊の123号車冬季迷彩仕様、右の後期型はSS101重戦車大隊のミハイル・ビットマンが乗車したとされる231号車です。

123号車は元の塗装を生かし、ホワイト部分を少しパステルで強調する感じでリタッチしました。足廻りも溶きパステルをタッチアップ。

地面は鉄道模型用のシーナリープラスターを使い雪解けの時期をイメージしました。

123号車はチタデレ作戦にも参加し生き残ったベテラン車両ですが、その後の後退戦闘で撃破されてしまいます。

フォルムはドラゴンアーマーらしく素晴らしい出来です。

後期型のサイドビュー。

アクセントにキューポラのMGマウントをピアノ線から造りましたが、ちょっとオーバースケールになってしまいました。

231号車はヴィレル・ボカージュの戦いでビットマンが英国陸軍第7機甲師団に手荒い教育をしたことで有名です。

完成品にも拘らず繊細なツェメリットコーティングが施されています。

ハッチを開けたり、フェンダーのダメージ等を加えられるとアクセントになるのですが完成品なので難しいですね。

2012年06月22日

ドラゴンアーマー 1/72 ヤークトパンター駆逐戦車 前期型

ドラゴンアーマーの完成品、1/72のヤークトパンター前期型です。

ヤークトパンターはドラゴンアーマーでも初期の作品で、その頃は近所のトイザラスでも扱っていたのでそこで購入しました。

ドイツ軍のスタンダード迷彩と冬季迷彩バージョンです。

一般的に砲身基部の車体カラーが外部からボルト止めされているのが後期型、これらのように無いのが前期型と言われているようです。

例によって地面の製作と追加のウエザリングを施しています。

冬季迷彩車はシュルツェン装着バージョンです。

個人的にパンターシリーズはシュルツェン無しの方がカッチョええと思います。

この戦車は、ある年代以上のモデラーの方にはタミヤのオリジナル呼称であるロンメル戦車の名でお馴染みですね。

幼少時からの刷り込みとは恐ろしいもので未だについロンメル戦車と言ってしまいそうになります(笑)。

数年前に仕事でイギリスに2週間ほど滞在した時に一日だけあったフリーの日に偶々通りかかったロンドンの帝国戦争博物館で展示されていたヤークトパンター前期型です。

側面の装甲が一部カットされています。

…って書いてて気が付いたんですけどドラゴンアーマーとシリアルNo.が“01”で同じなんですが偶然でしょうか?

ツェメリットコーティングが施されています。

迷彩塗装がいまいちリアルで無いのと綺麗すぎるのであまり迫力が感じられませんでした。

戦車にしてはスマートなフォルムも関係しているのかも…。

右側に三か所の侵徹痕があります。

この時は英軍に捕獲された後に試験か何かで撃ち込んだ痕だと勝手に思っていたのですが、のちに読んだ本によるとベルギーで撃破された時の弾痕らしいです。

となるとこの戦車内で戦死された方がいた可能性もありますね。

ヤークトパンターはドラゴンアーマーでも初期の作品で、その頃は近所のトイザラスでも扱っていたのでそこで購入しました。

ドイツ軍のスタンダード迷彩と冬季迷彩バージョンです。

一般的に砲身基部の車体カラーが外部からボルト止めされているのが後期型、これらのように無いのが前期型と言われているようです。

例によって地面の製作と追加のウエザリングを施しています。

冬季迷彩車はシュルツェン装着バージョンです。

個人的にパンターシリーズはシュルツェン無しの方がカッチョええと思います。

この戦車は、ある年代以上のモデラーの方にはタミヤのオリジナル呼称であるロンメル戦車の名でお馴染みですね。

幼少時からの刷り込みとは恐ろしいもので未だについロンメル戦車と言ってしまいそうになります(笑)。

数年前に仕事でイギリスに2週間ほど滞在した時に一日だけあったフリーの日に偶々通りかかったロンドンの帝国戦争博物館で展示されていたヤークトパンター前期型です。

側面の装甲が一部カットされています。

…って書いてて気が付いたんですけどドラゴンアーマーとシリアルNo.が“01”で同じなんですが偶然でしょうか?

ツェメリットコーティングが施されています。

迷彩塗装がいまいちリアルで無いのと綺麗すぎるのであまり迫力が感じられませんでした。

戦車にしてはスマートなフォルムも関係しているのかも…。

右側に三か所の侵徹痕があります。

この時は英軍に捕獲された後に試験か何かで撃ち込んだ痕だと勝手に思っていたのですが、のちに読んだ本によるとベルギーで撃破された時の弾痕らしいです。

となるとこの戦車内で戦死された方がいた可能性もありますね。

2012年05月19日

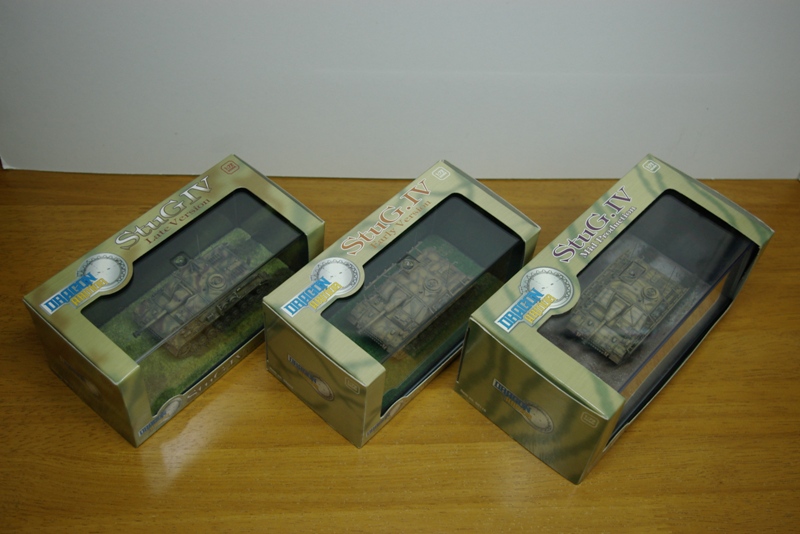

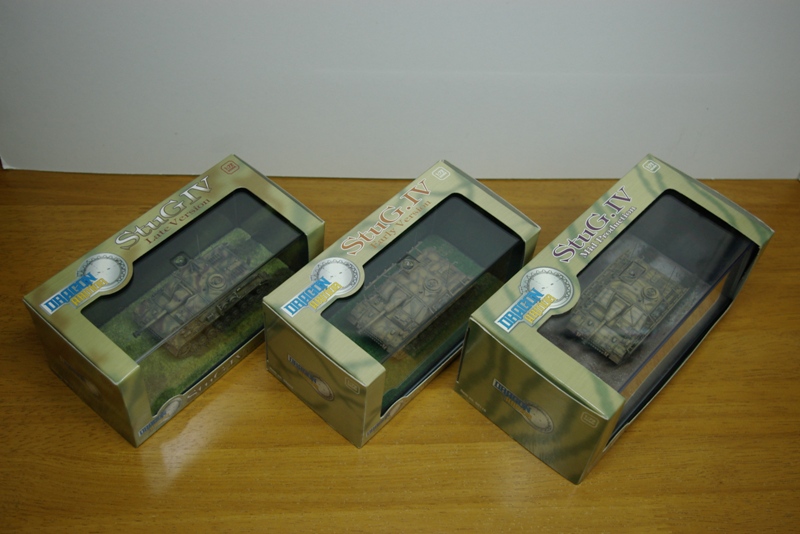

ドラゴンアーマー 1/72 四号突撃砲

ドラゴンアーマーの完成品、1/72スケール四号突撃砲(Sd.Kfz.167)です。

工場が爆撃され三号突撃砲の生産が出来なくなった為、急遽四号戦車のコンポーネントを使用して短期間のうちに造られた戦車ですが、その割にはスタイルもバランスがとれていてカッコいいですね。

カッコいい兵器にヘボいモノ無し、と言う格言通り(笑)性能的にもバランスが良かったみたいです。

好きな戦車なので、シュルツェン有り、シュルツェン無しステー付き、全部無しの三種類集めてしまいました。

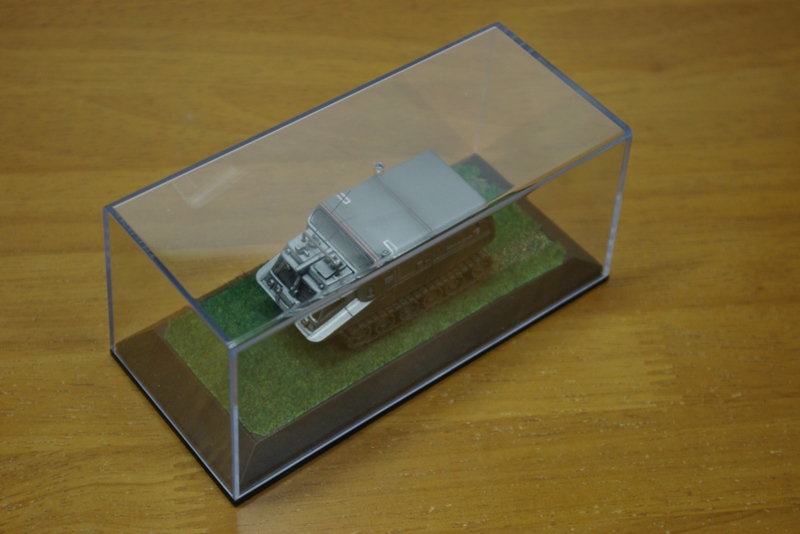

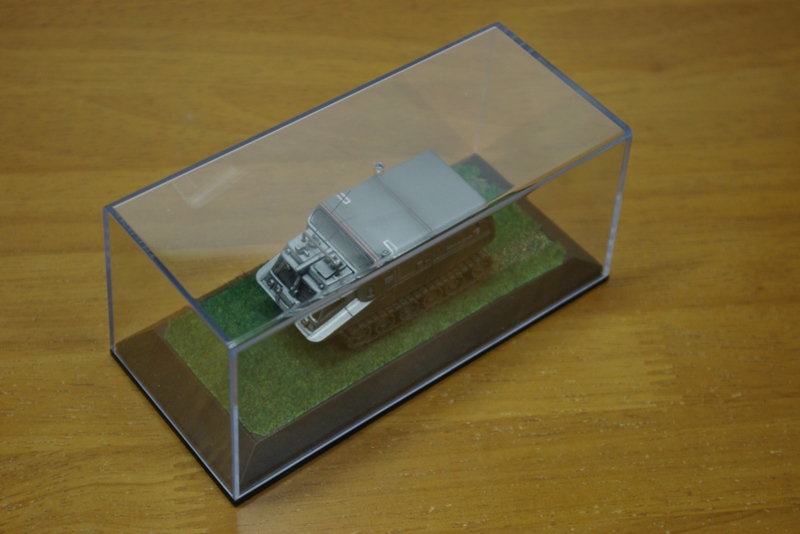

全部無しのスッキリバージョン。リモコン機銃が付いた後期型です。

前期型に対しマフラーが廃止され、ただの筒(消炎器)になっており、後部転輪もパイプを丸めた省力生産型になっています。

ここいら辺の省力化は現代の車におけるVA(価値分析)の名を借りたコストダウンにも通じるものがあります。

ステー付きを買うまで、これに自作のステーを付けていました。

フェンダー部のステーはその名残です。

ステーのみ付いたバージョン、通常の機銃防盾が付いた前期型です。

シュルツェンとリモコン機銃が付いた前期型。

シュルツェンがあると車高の低さがより強調されます。

工場が爆撃され三号突撃砲の生産が出来なくなった為、急遽四号戦車のコンポーネントを使用して短期間のうちに造られた戦車ですが、その割にはスタイルもバランスがとれていてカッコいいですね。

カッコいい兵器にヘボいモノ無し、と言う格言通り(笑)性能的にもバランスが良かったみたいです。

好きな戦車なので、シュルツェン有り、シュルツェン無しステー付き、全部無しの三種類集めてしまいました。

全部無しのスッキリバージョン。リモコン機銃が付いた後期型です。

前期型に対しマフラーが廃止され、ただの筒(消炎器)になっており、後部転輪もパイプを丸めた省力生産型になっています。

ここいら辺の省力化は現代の車におけるVA(価値分析)の名を借りたコストダウンにも通じるものがあります。

ステー付きを買うまで、これに自作のステーを付けていました。

フェンダー部のステーはその名残です。

ステーのみ付いたバージョン、通常の機銃防盾が付いた前期型です。

シュルツェンとリモコン機銃が付いた前期型。

シュルツェンがあると車高の低さがより強調されます。

2012年04月14日

ピットロード 1/72 61式戦車

ピットロードの完成品、1/72スケール61式戦車です。

プロポーションの良さ、キャタピラを含む細部の精密さ、シャシーにダイキャストを使った重量感などドラゴンアーマーに全く引けを取らない出来栄えです。

例によって、完成品にウエザリングと芝貼りを施しています。

その“これぞ戦車!!”と言う存在感たるや、後輩の74式や90式を凌ぐものがあります。

無骨だけどカッコいい…、ぶこカッコイイですね。

でも、今となっては中々実機を見られる機会が無いんですよね。

もちろん引退して大分経っていることもありますが…。

りっくんランドこと朝霞の陸上自衛隊広報センターに展示が無い事が大きいかと…。

仮にも冷戦時代の日本の安全保障の一翼を担ったMBTですから是非、展示キボンヌです。

今度りっくんランド行った時、要望出して来よ。

…って、先週行きましたけど要望出すの忘れました(笑)。

小さいのはワールドタンクミュージアム1/144 61式戦車です。

WTMも小粒ながら中々の出来栄えです。

プロポーションの良さ、キャタピラを含む細部の精密さ、シャシーにダイキャストを使った重量感などドラゴンアーマーに全く引けを取らない出来栄えです。

例によって、完成品にウエザリングと芝貼りを施しています。

その“これぞ戦車!!”と言う存在感たるや、後輩の74式や90式を凌ぐものがあります。

無骨だけどカッコいい…、ぶこカッコイイですね。

でも、今となっては中々実機を見られる機会が無いんですよね。

もちろん引退して大分経っていることもありますが…。

りっくんランドこと朝霞の陸上自衛隊広報センターに展示が無い事が大きいかと…。

仮にも冷戦時代の日本の安全保障の一翼を担ったMBTですから是非、展示キボンヌです。

今度りっくんランド行った時、要望出して来よ。

…って、先週行きましたけど要望出すの忘れました(笑)。

小さいのはワールドタンクミュージアム1/144 61式戦車です。

WTMも小粒ながら中々の出来栄えです。

2012年02月29日

コナミ 約1/72 謎の円盤UFO シャドーモービル

コナミが食玩「SFムービーセレクション」シリーズでイギリスのSFドラマ「謎の円盤UFO」に登場したシャドーモービルをモデルアップしたものです。

所謂食玩ですがフォルム、細部のモールド共なかなかの出来栄えです。AFVの72コレクションに加えるに不足はありません。

実機の全長は、特に設定されていないようですがネットで拾った情報では(人間と対比させると)約5.63mだそうです。なので約1/78スケールと言う事になります。

墨入れとパステル掛けを行い、アンテナの追加とコクピット上のブリッジ状の物をピアノ線で造り替えています。

このトレーラーの様な端正なスタイルは、メカ好きオヤジの琴線に触れるものがあります。

トレーラーの中ってどうなっているんだろうって小学生の頃はよく思ってました(笑)。確か劇中では一度も出て来ませんでした。

大きさ比較用のハマーM1114(ドラゴンアーマー1/72)。

ほぼ同じぐらいの大きさです。意外とコンパクトですね。

所謂食玩ですがフォルム、細部のモールド共なかなかの出来栄えです。AFVの72コレクションに加えるに不足はありません。

実機の全長は、特に設定されていないようですがネットで拾った情報では(人間と対比させると)約5.63mだそうです。なので約1/78スケールと言う事になります。

墨入れとパステル掛けを行い、アンテナの追加とコクピット上のブリッジ状の物をピアノ線で造り替えています。

このトレーラーの様な端正なスタイルは、メカ好きオヤジの琴線に触れるものがあります。

トレーラーの中ってどうなっているんだろうって小学生の頃はよく思ってました(笑)。確か劇中では一度も出て来ませんでした。

大きさ比較用のハマーM1114(ドラゴンアーマー1/72)。

ほぼ同じぐらいの大きさです。意外とコンパクトですね。

2012年02月21日

ドラゴンアーマー 1/72 T34/76

ドラゴンアーマーの完成品、T34/76 1941年型と1942年型です。

ドラゴンアーマーは、この作品あたりからまた一段と塗装のレベルが上がった気がします。

1941年型に関してはあまりに繊細なウェザリングが施されていた為、雰囲気を損なわない程度に

軽くドライブラシを掛けるにとどめました。

地面の芝はメーカー純正の物です。

この時分のT34は無線機を装備していなかったようなのでアンテナは立てませんでした。

1942年型は、冬季迷彩仕様です。こちらは、ウォッシングにくぐらせてアンテナも立てました。

地面の雪は、やはりメーカー純正です。

ワイドトラック、ワイドトレッドで避弾経始を考慮した低い車体。

当時、世界を見廻しても類を見ないような先進的で洗練されたスタイルの戦車が

いきなり1941年のソ連に現れるとは、さぞやドイツ軍も面喰らった事でしょう。

最終的に85ミリ砲まで難なく搭載出来た懐の深さや、つい最近まで(ボスニア紛争等)姿を見かける事が出来たタフさなど、基本設計の確かさを物語っていると思います。

T34登場映画だと外せないのが「鬼戦車T34」です。

…インパクト十分の題名ですが、お膝元の旧ソ連で撮られただけにT34/76の1942年型が縦横無尽かつ

ダイナミックに暴れまわる姿を堪能できます。(時々T34/85に変わったりしますが…)

ストーリーはドイツ軍からのランナウェイもので、ドイツ人はちゃんとドイツ語を話すのですが、

その字幕がなぜかワンテンポ遅れて出るので慣れないうちは大変です(笑)。

ドラゴンアーマーは、この作品あたりからまた一段と塗装のレベルが上がった気がします。

1941年型に関してはあまりに繊細なウェザリングが施されていた為、雰囲気を損なわない程度に

軽くドライブラシを掛けるにとどめました。

地面の芝はメーカー純正の物です。

この時分のT34は無線機を装備していなかったようなのでアンテナは立てませんでした。

1942年型は、冬季迷彩仕様です。こちらは、ウォッシングにくぐらせてアンテナも立てました。

地面の雪は、やはりメーカー純正です。

ワイドトラック、ワイドトレッドで避弾経始を考慮した低い車体。

当時、世界を見廻しても類を見ないような先進的で洗練されたスタイルの戦車が

いきなり1941年のソ連に現れるとは、さぞやドイツ軍も面喰らった事でしょう。

最終的に85ミリ砲まで難なく搭載出来た懐の深さや、つい最近まで(ボスニア紛争等)姿を見かける事が出来たタフさなど、基本設計の確かさを物語っていると思います。

T34登場映画だと外せないのが「鬼戦車T34」です。

…インパクト十分の題名ですが、お膝元の旧ソ連で撮られただけにT34/76の1942年型が縦横無尽かつ

ダイナミックに暴れまわる姿を堪能できます。(時々T34/85に変わったりしますが…)

ストーリーはドイツ軍からのランナウェイもので、ドイツ人はちゃんとドイツ語を話すのですが、

その字幕がなぜかワンテンポ遅れて出るので慣れないうちは大変です(笑)。

2012年01月25日

コナミ 約1/72 キャプテンスカーレット 追跡戦闘車

コナミの「SFムービーセレクション」シリーズ、追跡戦闘車(SPV)です。

いわゆる食玩ですが、あまりに出来が良いのでディスプレイケースを奢って72スケールのコレクションに加えました。

ムック本によると実機は全長7.5メートルの設定なので、計算では約1/78スケールとなりますがキャラクター物なので72スケールとしても誤差の範囲でしょう。

墨入れ後、全体にクリヤーを吹いてグロス仕上げに。アンテナもピアノ線を立ててやりました。

普段はイギリス各所に隠匿されており、スペクトラム隊員が身分証を管理人に提示するとキャンピングカーやトレーラーが分解して中からSPVが現れるというイカした発進シークエンスでした。

いつかは秘密トレーラーを作ってみたいですね。

車体に描かれているSPVとは「Spectrum Pursuit Vehicle」の略です。

武装も施され、全天候、全路面(水上も含む)に対応した高速追跡用のスーパーマシンです。

耐衝撃性を考慮し乗員は進行方向に対し後ろ向きに座っており、操縦はモニターを見て行います。

緊急時はイジェクションシートによりベイルアウト可能ですが、これって結構危険では無いでしょうか…。電線とかに引っ掛かったりして(笑)。

大きめのスケール(1/18ぐらい)のフルギミックのミニカーが欲しいですね。

ドラゴンアーマー1/72 ハンビーM1114との大きさの比較。

いわゆる食玩ですが、あまりに出来が良いのでディスプレイケースを奢って72スケールのコレクションに加えました。

ムック本によると実機は全長7.5メートルの設定なので、計算では約1/78スケールとなりますがキャラクター物なので72スケールとしても誤差の範囲でしょう。

墨入れ後、全体にクリヤーを吹いてグロス仕上げに。アンテナもピアノ線を立ててやりました。

普段はイギリス各所に隠匿されており、スペクトラム隊員が身分証を管理人に提示するとキャンピングカーやトレーラーが分解して中からSPVが現れるというイカした発進シークエンスでした。

いつかは秘密トレーラーを作ってみたいですね。

車体に描かれているSPVとは「Spectrum Pursuit Vehicle」の略です。

武装も施され、全天候、全路面(水上も含む)に対応した高速追跡用のスーパーマシンです。

耐衝撃性を考慮し乗員は進行方向に対し後ろ向きに座っており、操縦はモニターを見て行います。

緊急時はイジェクションシートによりベイルアウト可能ですが、これって結構危険では無いでしょうか…。電線とかに引っ掛かったりして(笑)。

大きめのスケール(1/18ぐらい)のフルギミックのミニカーが欲しいですね。

ドラゴンアーマー1/72 ハンビーM1114との大きさの比較。

2012年01月11日

ドラゴンアーマー 1/72 チャレンジャーⅡ KFOR

ドラゴンアーマーの完成品、イギリス陸軍MBT チャレンジャーⅡのKFOR(コソボ治安維持部隊)仕様です。

各国のMBTの中でも重量級ですが、意外と軽快なスタイルをしています。

ウォッシング、ドライブラシ、パステル掛けを軽く行い、

地面はシーナリープラスターで荒れ地っぽくしてみました。

いつも芝じゃワンパターンなので。

キャタピラが少し短いみたいで駆動輪に食い込んじゃってますけど、切れないだろうな…(汗)。

BSで放送されているTop gear(トップギア)というBBC製作の自動車番組があり、

良くイギリス軍の協力で戦闘機VS車、狙撃兵VS車、海兵隊VS車、攻撃ヘリVS車など

過激な競争をするのですが(笑)、チャレンジャーⅡとレンジローバースポーツが鬼ごっこするという

回がありました。

あれほど、現代のMBTがイキイキ走り回る姿は始めて見ました。

車長の緊迫感あふれる指示や重量を感じさせない運動性、スピーディなターレットの回転

(9秒で一回転するそうです)やマフラーのスモークディスチャージャーからの煙幕まで

鳥肌ものの映像でした。(つべで見れますよ~)

最後はレンジが撃破されて(笑)チャレンジャーの勝利に終わります。

イギリスの公営放送は凄いです。てか、国民の懐が深いんだろうなぁ。

ドラゴンアーマーのチャレンジャーⅡイラク戦仕様と。

同じくアップグレードアーマーKFOR仕様(右)と。

各国のMBTの中でも重量級ですが、意外と軽快なスタイルをしています。

ウォッシング、ドライブラシ、パステル掛けを軽く行い、

地面はシーナリープラスターで荒れ地っぽくしてみました。

いつも芝じゃワンパターンなので。

キャタピラが少し短いみたいで駆動輪に食い込んじゃってますけど、切れないだろうな…(汗)。

BSで放送されているTop gear(トップギア)というBBC製作の自動車番組があり、

良くイギリス軍の協力で戦闘機VS車、狙撃兵VS車、海兵隊VS車、攻撃ヘリVS車など

過激な競争をするのですが(笑)、チャレンジャーⅡとレンジローバースポーツが鬼ごっこするという

回がありました。

あれほど、現代のMBTがイキイキ走り回る姿は始めて見ました。

車長の緊迫感あふれる指示や重量を感じさせない運動性、スピーディなターレットの回転

(9秒で一回転するそうです)やマフラーのスモークディスチャージャーからの煙幕まで

鳥肌ものの映像でした。(つべで見れますよ~)

最後はレンジが撃破されて(笑)チャレンジャーの勝利に終わります。

イギリスの公営放送は凄いです。てか、国民の懐が深いんだろうなぁ。

ドラゴンアーマーのチャレンジャーⅡイラク戦仕様と。

同じくアップグレードアーマーKFOR仕様(右)と。

2012年01月04日

ドラゴンアーマー 1/72 ケーニクスティーガー ヘンシェル砲塔

ドラゴンアーマーの完成品、ケーニクスティーガー(キングタイガー)のヘンシェル砲塔型です。

ツェメリットコーティングが施されていない、光と影(アンブッシュ)迷彩が大戦末期を彷彿とさせます。

待ち伏せをイメージして木を立てましたがクリスマスツリーみたいです(笑)。

このシリーズは、デフォルトでもそれなりのウェザリングが施してありますが一本調子で少々単調です。そこで軽くウォッシングやドライブラシを施してやると格段に見栄えが良くなるのでうれしくなります。

追加で写真集と睨めっこしながら、立てた状態のMGマウントとアンテナをピアノ線から造ってみました。

ドラゴンアーマーシリーズに共通しますが造りが丁重で、キャタピラも繊細な出来です。

何よりプロポーションが素晴らしいですね。イメージするキングタイガーそのままです。

私のイメージするキングタイガーとは、名著「ドイツ機甲軍団」(中西立太著)の中に掲載されている

劇画「クリストローゼ」(小林源文著)に登場する奴ですね。

アルデンヌの戦いでのパイパーカンプグルッペの活躍を描いた物ですが、中学生の頃、読んでシビれたものです。

一つ懸念するのは、キャタピラが繊細過ぎて、いつか経年変化で切れてしまうのでは?ということ。

それを考えると夜も眠れません。幸いなことに、今のところそのようなケースは無いですが…。

異母兄弟のポルシェターレット(左)と。ポルシェタイプは流麗な砲塔形状が特徴です。

ポルシェだけに如何にも空気抵抗が少なそうなデザインですね(笑)。

個人的には無骨なヘンシェルタイプが好みです。

ツェメリットコーティングが施されていない、光と影(アンブッシュ)迷彩が大戦末期を彷彿とさせます。

待ち伏せをイメージして木を立てましたがクリスマスツリーみたいです(笑)。

このシリーズは、デフォルトでもそれなりのウェザリングが施してありますが一本調子で少々単調です。そこで軽くウォッシングやドライブラシを施してやると格段に見栄えが良くなるのでうれしくなります。

追加で写真集と睨めっこしながら、立てた状態のMGマウントとアンテナをピアノ線から造ってみました。

ドラゴンアーマーシリーズに共通しますが造りが丁重で、キャタピラも繊細な出来です。

何よりプロポーションが素晴らしいですね。イメージするキングタイガーそのままです。

私のイメージするキングタイガーとは、名著「ドイツ機甲軍団」(中西立太著)の中に掲載されている

劇画「クリストローゼ」(小林源文著)に登場する奴ですね。

アルデンヌの戦いでのパイパーカンプグルッペの活躍を描いた物ですが、中学生の頃、読んでシビれたものです。

一つ懸念するのは、キャタピラが繊細過ぎて、いつか経年変化で切れてしまうのでは?ということ。

それを考えると夜も眠れません。幸いなことに、今のところそのようなケースは無いですが…。

異母兄弟のポルシェターレット(左)と。ポルシェタイプは流麗な砲塔形状が特徴です。

ポルシェだけに如何にも空気抵抗が少なそうなデザインですね(笑)。

個人的には無骨なヘンシェルタイプが好みです。

2011年12月28日

続 ピットロード 1/72 90式戦車

前回はこちら。

90式戦車を語る時、避けて通れないのが…。

ドイツ連邦軍のレオパルドⅡのパクリでは?という率直な疑問です(笑)。ドラゴンアーマーのレオパルドⅡA4とのツーショット。

「似てるって言っても実際並べると結構違うんじゃね?」と思ってましたが…。

…案外似てますね(笑)。

性能要件や用兵上の要求とか突き詰めていって、気が付いたら似ていたという事なんでしょうけど。でも、もう一工夫あっても良かったかもです。

ピットロードの1/72 61式戦車と。

90式戦車を語る時、避けて通れないのが…。

ドイツ連邦軍のレオパルドⅡのパクリでは?という率直な疑問です(笑)。ドラゴンアーマーのレオパルドⅡA4とのツーショット。

「似てるって言っても実際並べると結構違うんじゃね?」と思ってましたが…。

…案外似てますね(笑)。

性能要件や用兵上の要求とか突き詰めていって、気が付いたら似ていたという事なんでしょうけど。でも、もう一工夫あっても良かったかもです。

ピットロードの1/72 61式戦車と。

2011年12月19日

ピットロード 1/72 90式戦車

ピットロードの完成品、90式戦車です。

ドラゴンアーマーに引けを取らない完成度です。小物やキャタピラなどもとても繊細です。

いつも通り軽くウェザリングを施し、地面に芝を張ってます。但し、ウェザリングしたら二色迷彩だったのが単色みたいになってしまいました。

アンテナを立てましたがディスプレイケースの高さの都合で短くなってしまうので、45°寝かせた状態にしました。アンテナ基部をペンチでもぎ取るという荒業で…。

秘技、遠近法(笑)。ワールドタンクミュージアム(1/144)90式戦車 稜線射撃姿勢バージョンと。

次回、因縁の対決に続く…。こちらから。

ドラゴンアーマーに引けを取らない完成度です。小物やキャタピラなどもとても繊細です。

いつも通り軽くウェザリングを施し、地面に芝を張ってます。但し、ウェザリングしたら二色迷彩だったのが単色みたいになってしまいました。

アンテナを立てましたがディスプレイケースの高さの都合で短くなってしまうので、45°寝かせた状態にしました。アンテナ基部をペンチでもぎ取るという荒業で…。

秘技、遠近法(笑)。ワールドタンクミュージアム(1/144)90式戦車 稜線射撃姿勢バージョンと。

次回、因縁の対決に続く…。こちらから。

2011年12月15日

ドラゴンアーマー 1/72 95式軽戦車 (ハ号)

ドラゴンアーマーの完成品、95式軽戦車です。

実機に関しては全く知識がありません。こんな戦車あったんだ~というレベルで…。

とてもかわいい形をしています。乗るというより着る感じの戦車ですね…(笑)。

出来はドラゴンスタンダードで相変らず素晴らしいフィニッシュです。

そのままでも十分な高いレベルのウエザリングが施されていますが、軽くウォッシング、ドライブラシ、パステル掛けと地面に芝を張りました。

72スケールの利点は大きさと精密さのバランスが良いことですね。手軽に他機種と並べられるのも楽しいです。

ピットロード完成品の1/72 61式戦車と並べてみましたがお母さんと子供ってとこでしょうか、実際は大先輩ですが。

両車とも排気管が日本戦車伝統の位置(車体後部側面)にあります。

同じくピットロード完成品の1/72 90式戦車とツーショット。

こちらはお父さんですかね。

実機に関しては全く知識がありません。こんな戦車あったんだ~というレベルで…。

とてもかわいい形をしています。乗るというより着る感じの戦車ですね…(笑)。

出来はドラゴンスタンダードで相変らず素晴らしいフィニッシュです。

そのままでも十分な高いレベルのウエザリングが施されていますが、軽くウォッシング、ドライブラシ、パステル掛けと地面に芝を張りました。

72スケールの利点は大きさと精密さのバランスが良いことですね。手軽に他機種と並べられるのも楽しいです。

ピットロード完成品の1/72 61式戦車と並べてみましたがお母さんと子供ってとこでしょうか、実際は大先輩ですが。

両車とも排気管が日本戦車伝統の位置(車体後部側面)にあります。

同じくピットロード完成品の1/72 90式戦車とツーショット。

こちらはお父さんですかね。